承與變

王丹

內容提要:本文以金代張瑀《文姬歸漢圖》為研究對象,以繪畫本體為基礎,結合畫史和文獻資料,對《文姬歸漢圖》圖式的來源與抽象圖形結構等形式語言進行解讀,探析其外部表現與內部動因,以期推進對金代人物畫在美術史坐標中位置的認知。

關鍵詞:《文姬歸漢圖》;圖式;形式語言

金代張瑀《文姬歸漢圖》為絹本手卷,以在漠北凌厲的風沙中行進這一特定的情境來表現蔡文姬歸漢這一題材,隊伍主要由人、馬、犬、鷹組合而成。學界的考證、研究多集中在其歷史背景、文化意義等方面。學界對這一題材繪畫的研究多集中在史實考證、時代背景、歷史隱喻等方面,而立足于繪畫本體解析其造型語言的研究較少,有細致考察的必要和空間。作為人馬出行題材,《文姬歸漢圖》有其對傳統圖式的承續,而從藝術表達來看,畫家又對造型語言做出了揚棄和突破。時過境遷,當其功用性早已退卻,繪畫本體的藝術含量,恰是此圖的根本價值所在。支撐畫面的是畫家“經營位置”的用心和繪畫諸要素的錘煉組合。畫面中蘊含的形態結構即是一個重要的解讀路徑。

一、人馬出行圖式流變

馬與人類歷史進程息息相關,馬的生理特性和動物本能被古人賦予人格化的道德精神象征。自秦漢以來,人馬題材都是壁畫、畫像石、畫像磚、雕塑等的重要內容。經過兩漢和魏晉在各個領域的藝術探索,畫家的造型能力和智慧都有了重要積淀。自東晉起,卷軸的人馬畫更加精妙傳神,超越了其他材料,代表了此類題材的最高藝術水平。

繪畫發展到南朝,人馬畫已經成為獨立的畫科,在社會生活中廣泛應用。金代以前,已經形成了三種人馬畫風,如東晉顧愷之的游絲描、唐代韓幹等人的工筆人馬畫、北宋李公麟的白描人馬畫。人馬組合列隊行進的畫面結構方式,唐宋以后形成一種典型圖式,傳世的如《虢國夫人游春圖》《射獵圖》《東丹王出行圖卷》。

金為北方少數民族建立的政權,作為游牧民族,對馬有著特殊的情感,人馬畫也是金代畫家極為熱衷表現的題材。無論是文人畫家還是職業畫家,審美趣味雖各有異,但總體上是以李公麟的畫風為主要師法對象。此時期傳世作品很少,趙霖依照昭陵六駿浮雕石刻而繪制的《六駿圖》、楊微的《二駿圖》以及張瑀的《文姬歸漢圖》是其中代表性作品。湯垕在《畫鑒》中論道:“金人畫馬,極有可觀,惜不能盡其姓名。”據僅有的幾幅傳世作品來看,湯垕的評價較為中肯。

二、《文姬歸漢圖》的圖式承續分析

金代沒有專門的畫院,金世宗時,在秘書監或少府監的相關局署里有一些職業畫家,金章宗即位后,設祗應司把畫家聚集其中。[3]落款“祗應司張瑀”的《文姬歸漢圖》是張瑀也是章宗朝留下的唯一傳世作品。而張瑀的藝術活動卻沒有在畫史上留下記載,我們面對的只有“劫后余生”的畫面。繪畫的發展不是孤立的,受著時代思潮、審美、材料的影響和制約,無論是繼承還是偏離,都與藝術史的坐標有著千絲萬縷的聯系。反過來說,具體作品放回到原境和脈絡中,其意義才能更準確地呈現。因此,應將張瑀《文姬歸漢圖》圖式與風格放在畫史脈絡中去分析,這樣就不難推定其所在位置及價值。

到了唐代,人馬畫在南北朝的基礎上有了新的飛躍。唐代繪畫以雄壯豪邁的氣象為崇尚,以畫馬著稱的有曹霸、韓幹、韋偃等畫史名家。據傳世《照夜白圖》來看,韓幹善于捕捉馬的神采,對名馬桀驁不馴的性格特征表達得非常充分。唐張萱《虢國夫人游春圖》(傳)雖然沒有描寫背景,但通過人物著裝明艷的色彩、從容舒緩的行進節奏,可以感受到晴麗的春天氣息。《虢國夫人游春圖》是一幅里程碑式的人馬出行圖。

北宋徽宗好藝事, 尤以書畫最為沉迷,投入了巨大的精力、物力和財力。徽宗興建宮觀重視圖繪,如建五岳觀時:“大集天下名手,應詔者數百人,咸使圖之,多不稱旨。自此之后,益興畫學,教育眾工……”建寶箓宮期間,“繪事皆出畫院,上時時臨幸,少不如意,即加漫堊,別令命思”。此外,徽宗熱衷于秘府收藏,編撰畫譜、集、冊、博古圖等,并命圖畫院眾工臨摹晉唐古畫。鄧椿《畫繼》中對宣和畫院有如此記載:“取古今名人所畫,上自曹弗興,下至黃居寀,集為一百帙,列十四門,總一千五百件,名之曰《宣和睿覽集》,蓋前世圖籍,未有如是之盛者。”徽宗朝可謂前無古人地整理、儲備、創造了豐厚的藝術資源,也建構起一個龐大的藝術創作隊伍,并帶動起相關行業技藝的快速發展。而在社稷傾覆之際,這些都成為搶奪的重點目標。

1127年,金攻克北宋京城汴梁后大肆掠奪:“金人來索御前祗候……又要御前后苑作、文思院上下界……三千余人,做腰帶、帽子、打造金銀、系筆和墨、雕刻、圖畫工匠三百余人……”“金人來索什物儀仗等……從正月初十日以后,節次取皇帝南郊法駕之屬……圖讖、竹簡、古畫、教坊樂器、樂書、樂章、祭器、明堂布政圖……古圣賢圖像、明堂辟雍圖、皇城宮闕圖、四京圖、大宋百司并天下州府職貢……”[6]584《虢國夫人游春圖》在北宋時,由徽宗納入內府收藏,并令畫院畫師臨摹數本,此遼寧省博物館藏本即是其中之一。此圖前后隔水騎縫處蓋金章宗的“明昌”“明昌寶玩”“御府寶繪”“內殿珍玩”等印,且前隔水處有金章宗書寫標題,應該是在這場浩大的劫掠中被金章宗收入內殿。

從《虢國夫人游春圖》在宋、金的影響力及其輾轉流離的歷史來看,張瑀作為金章宗設置的祗應司畫家,有條件、有可能見到真跡或摹本以及其他珍稀繪畫藏品。總體上,張瑀的《文姬歸漢圖》與《虢國夫人游春圖》的畫面結構相類,因此二者存在圖式上的承續關系是合理的推測。

遼金的人馬畫是與唐五代一脈相承的。作為游牧民族政權,遼代對人馬畫也是極為擅長。主要以卷軸畫、壁畫和畫像石這三類作品呈現。美國波士頓美術館收藏的《東丹王出行圖》也是人馬畫中出行圖的重要作品。樊波認為此圖為遼代李贊華所作,屬于唐五代時期。余輝論其寫實的精細程度、畫風以及對宮廷鞍轡服飾的熟悉程度,認為出于長期生活于北方上層社會的宮廷畫家之手,介于金、元之間。這張畫也是手卷的形式,一行人錯落有致,呼應前行。其構圖樣式與《虢國夫人游春圖》和張瑀《文姬歸漢圖》頗多相似之處,都是人馬列隊前行、首尾呼應、主角環抱其中的基本組合樣式,但形態排列不同,形成的節奏感也不同。從史料可知,這種圖式在五代、遼、宋、金、元一直流行。

三、畫面結構與形態解析

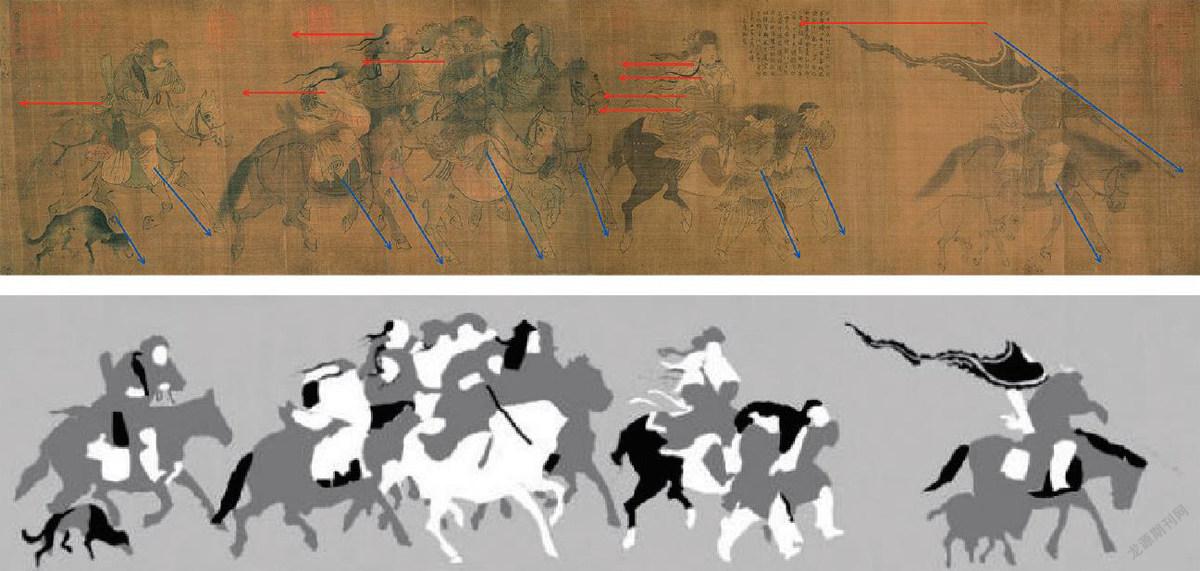

人馬畫行進圖在唐代以后逐漸形成了范式,有著強大的影響力。張瑀作為金的畫家,卻能不落窠臼,深挖主題表達尋求突破,為這種圖式注入了生機。從畫面關系來看,張瑀對《文姬歸漢圖》的基本形、勢態、黑白灰關系的營造思路則更加清晰地呈現。

(一)結構的經營。張瑀《文姬歸漢圖》開篇,旗幟、騎手及俯首前行的坐騎、緊隨的小馬駒形成第一單元,外拓的三角形既指明前進的方向,又為內部的情節鋪陳撐起了場域。主角蔡文姬與牽馬侍從構成第二單元形。緊隨其后的胡漢七人隨從組合,是第三也是面積最大的一個單元形。最后是一騎隨從,持獵鷹帶細犬,構成第四單元形。整幅畫構圖錯落有致,前后呼應,疏密關系安排巧妙,主角蔡文姬被安排在畫面前部的黃金分割位置,通篇產生了一種開合強烈的節奏感。

文姬與牽馬隨從組合,居于畫面的黃金分割點位置,基本形趨于方形,凸顯了文姬堅定、無畏的形象。并且文姬單元組合與旗手單元組合,雖有一段距離,但基本形成相互咬合的趨勢。文姬身后的七騎隨從呈梯形組合,隨從蜷縮聚攏,使單元輪廓形上部平緩,奔跑中的馬腿組合使下部輪廓形變化劇烈,勢態上揚。一方面表達出隨行隊伍飽受旅程艱辛之苦的狀態,一方面與文姬單元上多變、下穩定的輪廓形構成強烈對比。最后的持鷹隨從單元,輪廓形上收下放,左收右放,與卷首旗手單元形成左右環抱的呼應關系,收攏畫面,完成了起、承、轉、合的畫面結構。

(二)節奏的安排。除了結構的經營,畫家把巧妙的對比融合進通篇的節奏。文姬面容端莊目光堅忍,衣紋圓潤,結構緊密,線條流暢。緊隨其后的馬匹的線條提按變化較大,轉折更為方硬,筆斷而意連,形成又一層對比關系。而文姬的馬設為重色罩染,含融了馬身勾線的變化,烘托出主體人物單元的分量和精致感,同時也避免了花亂。歷史上很多人馬畫,如《虢國夫人游春圖》、北宋佚名《游騎圖》等皆無背景、環境的刻畫,而靠形象本身傳達情境。張瑀《文姬歸漢圖》中的出行,需要表現塞外凌厲的風沙,不論是顧愷之的“緊勁連綿”還是吳道子的“吳帶當風”乃至李公麟的“儒雅精湛”都無法套用。所以畫家選擇在傳統的圖式中另辟蹊徑, 從造型、用筆等方面來挖掘表現力, 使之符合特定氛圍與心境的表達。

(三)輪廓形態的意味。四個單元的輪廓形中,文姬單元最為簡潔,傳達出深沉的力量感。如果用輔助線把此卷劃分為上下兩部分,那么上半部分文姬無疑是視覺中心,而畫面下半部只有卷首單元的小馬駒和卷尾單元的細犬的形態完整,這兩個分散開的焦點與上半部文姬的形態構成了一個鈍三角形的內在關系。卷首單元設色上重下輕,重點在旗;卷尾單元設色下重上輕,突出在犬。左下方躬身的細犬與右上方逆風上揚的旗幟,構成了畫面對角線的呼應關系。它的位置、形態影響著畫面張力的飽滿程度,在通篇的動勢線中,形成后抑前揚的勢態。在總的動勢線和旗與犬形成的張力線中,文姬都是視覺中心,再次突出了其主體地位。

文姬身后一組七騎隨從各具神態,輪廓形的變化最為劇烈。從構成上看,強勁的逆風中的旗幟、人物的衣飾、飄帶、發辮,呈連貫的橫勢飄舞。將人、馬、獵犬的著地點連接起來,不同角度的縱勢線,形成一條動態“心電圖”。橫勢與縱勢結構線的有機組合,道盡了旅途的艱辛以及苦熬、躁動、躊躇、樂觀的不同心理狀態,也成就了此圖鮮明的形式感。

(四)朔風的表現。對風、云、氣等飛動感造型的表現,傳統中有著豐厚的經驗積累。戰國帛畫中已有非常主動的探索,到了漢代,壁畫中的線條在飛動感的表達上達到了一種巔峰狀態。東晉顧愷之,緊勁連綿的用筆在飛動之感的表現上更加細膩微妙。唐代吳道子用筆遒勁雄放,特別是對衣紋的描繪有“天衣飛揚,滿壁風動”的視覺效果,被世人稱為“吳帶當風”,張彥遠在《歷代名畫記》中論其用筆曰:“虬須云鬢,數尺飛動,毛根出肉,力健有余。”[9]每一條線都有明確的提、按、頓、挫,粗細變化,都注入了生命動感。

從畫史、畫評中可知,宋代人物畫壇不可避免地處于前代人物畫成就的巨大壓力之下,尋求突破是時代要求。李公麟吸收了文人畫思潮中的審美觀念,揚長避短,脫離了吳道子人物畫范式的強大影響力,另辟了一個意趣雅致的新境。其《五馬圖》結構與線條的結合精妙,形體表現起伏自然,用筆質感空靈松動,渲染淡雅,逸氣彌漫。其《免胄圖》用線風格與《五馬圖》有所不同,繁雜的場面,純以線描繪出,從容不迫。以扎實的造型和短而顫的用筆,描繪警覺不安的回紇一方,人物的忐忑之感呼之欲出。在描繪郭子儀時,用線流暢,瀟灑飄逸,以襯托其從容鎮定的大將風范。李公麟的人馬造型多自然從容,偶有流暢飛動之感是為了加強人物氣質的表現。

張瑀《文姬歸漢圖》中人物具體形態刻畫也無不圍繞對風的表現。卷首扛旗的旗手,頭戴皮帽,縮頸蜷身,以袖掩面,只露出一雙眼睛往一起聚集,呈半張狀態。在風沙吹來的狀態下,人的眼睛為防止風沙吹入,會自然覷成一條縫。眼睛這一形態和身體動勢的組合,十分傳神。這也可以看出作者北方生活的長期經歷,“藝術來源于生活,而高于生活”。《文姬歸漢圖》中密集的七騎組合中,七人神態姿勢各異,表現出的心境也是不同的。

造型勢態的巧妙運用對“傳神”至關重要,從細節刻畫到整體布局都可以看出作者對勢態的強化意識。畫面上身著紅衣的胡人官員,面貌異域特征明顯,長長的胡須拉長了面部的基本形,老者眉頭緊鎖,眼角、眉角、嘴角下壓,神情憂郁。整個隊伍中只有他的馬因韁繩后拽而欲前又止,一個前蹄懸在半空,給人一種遲疑之感。老者的勢態讓觀者感到他對這一事件未來走向的不安。

張瑀《文姬歸漢圖》整體表現的是朔風的凌厲感,這是現實的苦寒的風,不同于傳統中瀟灑飛動和理想風神的形態。張瑀的用線體現了對漢繪畫傳統的吸收和變化,既有吳道子的風動之感,又有著李公麟線描的絲絲相扣、平和秀逸之意。線條起伏與形體關系結合緊密,而展現出的是強烈真實的塞北朔風。歷經流落與修復后,顏色雖損失不少,而線條呈現出挺健的骨力與飛動形態,尤其是對風的表現更加凸顯。

四、結語

《文姬歸漢圖》對傳統人馬行進圖式和繪畫語言有著高質量的承續。但東晉以來精麗儒雅一派的畫風不能滿足表達需要,畫家根據所繪題材及北方少數民族的特有生活體驗,對圖式和語言進行推進。《文姬歸漢圖》在很大程度上突破了顧愷之、張萱、李公麟人馬畫的范式,也未被宮廷畫的趣味羈絆。畫家藝術探索的真誠與開放有力地克服了圖式形成過程中的程式化傾向,而能溢出“規范”,開辟了淳樸強悍的人馬畫畫風。

約稿、責編:金前文、史春霖