文化融會與元素接合:《王者榮耀》的符號構建研究

孟 飛,彭昱劍

(1.華中師范大學 a馬克思主義學院 b國家文化產業研究中心,湖北 武漢 430079 )

一、問題的提出

網絡游戲,又稱“在線游戲”,簡稱“網游”,玩家必須依托互聯網來進行多人游戲,它的出現讓青年群體對網絡和游戲的依賴更加固化,究其原因是它的可玩性、復雜性和創新性都遠勝單機游戲。從網絡游戲自身屬性來看,它具有人機交互、實時生成、擬像操控、交互敘事等特性[1],是一個多層系統和符號化的過程,在基于規則和即興的模式上使其文化特征中融合了呈現和表演的特性,從而能夠實現對文學、音樂、美術、舞蹈、攝影等多種藝術形式的萃取與整合,符合當代青年人的審美心理趨向。當用戶在面對如此多元的藝術語言時就會產生“沉浸式體驗”,進而增強青年用戶的感官體驗、空間實踐、身份替換等要素[2]。這種全方位的娛樂方式能夠讓年輕人沉迷其中。從用戶自身使用角度來看,在動機上用戶具有追求個人在虛擬世界的名聲財富、結交游戲好友、逃避現實生活這三種主要傾向[3],而在游戲實踐中用戶間又會有一定的互惠互利、深化社會認同、加強人際協作等行為[4],換言之能使用戶獲得較高質量的社交行為與集體生活。這些趨向都與當代年輕人的精神生活境遇高度匹配。

因此,盡管針對網絡游戲的學術研究往往集中在探討暴力行為[5]、教育[6]、性別[7]、認知結構[8]、社會交往[9]等議題,但考慮到網絡游戲自身融合了多種藝術形式并囊括了繁雜的文化符號(即“第九藝術”),加之玩家們在游玩與交流中形成對游戲本身的意義詮釋并影響游戲本體設計,如今它不再是被簡單視為代碼、程序、媒介等,而更是一種由文化層與計算機層雙重構造、符號與算法秩序雙重統攝的“算法文本”[10],進而這就為文化研究介入網絡游戲領域提供了可能。總體而言,目前國內學界對于網絡游戲的文化性闡發集中于以下方面:

第一是探討網絡游戲的本體文化,具體分析某款游戲中運用了哪些文化元素、遵從何種路徑以實現怎樣的游戲效果(1)參見梅仕士《論民間文化元素在電腦游戲創作中的運用——以網絡游戲〈暗黑破壞神〉為例》,《民俗研究》,2007年第4期;杜駿飛、李耘耕、陳晰等《網絡游戲中的傳統與現代——〈仙劍奇俠傳〉的文化解讀》,《新聞大學》,2009年第3期;陳超《論經典文本網絡游戲的文化呈現》,《新聞愛好者》,2009年第20期;張芹《儀式·比賽·意義建構——SNS網絡游戲“開心農場”的文化闡釋》,《新聞界》,2011年第1期;常啟云、張路凱《虛擬空間的文化再生產——游戲中的節日文化傳播》,《西南民族大學學報(人文社會科學版)》,2021年第1期。;第二是勘察由網絡游戲延伸而來的網絡亞文化現象,著重梳理游戲玩家在其中的作用、闡釋這種網絡亞文化的特征與意義,并考量如何盡可能消除網絡亞文化的負面影響部分(2)參見劉泓《虛擬游戲的身份認同——網絡游戲的文化體驗之反思》,《福建論壇(人文社會科學版)》,2003年第3期;袁小武《論網絡游戲文化對未成年人價值觀形成的影響》,《教育與職業》,2006年第29期;吳小玲《網絡游戲:一種大眾文化的興起》,《天府新論》,2009年第3期;鄧天穎《想象的共同體:網絡游戲虛擬社區與高校亞文化群體的建構》,《湖北社會科學》,2010年第2期;方健華《賽伯空間:又一個“娛樂至死”的舞臺?——關于網絡文化對青少年發展影響的思考》,《中國青年研究》,2014年第7期;易艷剛《“祖安文化”與臟話狂歡》,《青年記者》,2020年第15期。;第三是將網絡游戲及其電競賽事視為文化商品、文化產業,提出若干策略以促進或優化網絡游戲對于文化資源的利用與開發,從而實現產業的健康發展(3)參見任建東《網絡游戲與傳統文化的傳播》,《倫理學研究》,2010年第6期;黃朝斌《民族文化繼承與網絡游戲設計》,《湖北民族學院學報(哲學社會科學版)》,2014年第2期;解學芳《基于網絡游戲的文化軟生產集聚與文化空間重塑——以上海為例》,《同濟大學學報(社會科學版)》,2015年第3期;胡楊、董小玉《數字時代的虛擬文化空間構建——以網絡游戲為例》,《當代傳播》,2018年第4期;左祺琦《地方傳統文化與網絡游戲融合發展初探》,《中國出版》,2021年第4期;陳慶華《游戲產業視域下中華傳統文化的表達創新》,《出版廣角》,2021年第6期。。

以上學理考究增進了學界和公眾對于網絡游戲的認知,論證了網絡游戲的文化現象、特征、功能與意義,廓清了網絡游戲對傳播中華優秀傳統文化和促進我國互聯網產業發展的正面作用。但整體而言,學界研究往往集中在第二、三兩個方面,對于第一方面,微觀研究較少,且主要采用文本分析的方法對游戲敘事予以探討,而對游戲如何施用文化資源的問題甚少審視。換言之,當前對于網絡游戲的文化研究更多是網絡游戲的衍生文化研究,而非對其本體的文化研究。針對這一現狀,筆者認為對于游戲研究應當采取自下而上的路徑,即應增加對主流網絡游戲的本體文化基礎性研究,梳理它的文化元素運用、考察它的文化范式融合、剖析它的文化結構鍛造,在對其進行考辨詳察后評判優劣、明晰正誤,從而為后續的用戶與產業研究積累若干材料與經驗,最終有助于探索我國網絡游戲健康發展的多元路徑,深究中華優秀傳統文化開發與利用的多樣策略。考慮到游戲設計中常常以素材拼接的方式將多種文化元素進行攝取,因此本文擬基于符號學方法對主流網絡游戲《王者榮耀》的文化資源利用方式進行剖析。

符號學通常被定義為對符號系統的研究,更具體地可以說符號學是一個理論框架[11](P.4),它通過使用“自然語言”作為許多其他形式的交流模型來研究符號和符號過程,并將語言描述策略擴展到人語言以外的現象。因此,當符號學進入游戲研究領域時,多從感覺產生和意義闡釋的技術角度來分析人機交互界面[12],有國外學者仿照語言學將游戲也分為“游戲語法(syntax of a game)”“游戲語義(semantics of a game)”“游戲語用(pragmatics of a game)”三個層面[13](PP.53-59)。一些學者則運用皮爾斯與艾柯的理論指出,正是因為規則才使得游戲改變所謂的“玩具”屬性而具有多重狀態。[14]同時他們贊成無論采用何種敘事手法與設計原則,使用符號學可以極大地促進這一過程[15],并且認為該學科還可促進網絡游戲的本土化與在地化[16]。與此同時也有學者運用符號學作為分析游戲的路徑方法[17],并提出使用一定框架來策劃游戲,另外也有少部分學者專注于游戲文化研究[18]。然而從總體來看,這些研究更偏向于設計與交互層面的宏觀研究,甚少在微觀視角下分析游戲中的符號是如何產生作用、有何意義、蘊含何種文化。符號是承載與凝縮一定含義的圖像、標志、象征等事物,它的關鍵正是在于傳輸意義的同時以表征特定文化[19]。游戲研究大師赫津伊哈曾言:“每款游戲都具有某種意義。”[20](P.32)從表層符號來反窺隱藏于背后的文化并追問意義所在,這正是本文的出發點。

也基于此,筆者選取“國民級手游”《王者榮耀》作為符號學分析對象。從文化維度上來看,精致、寫實、唯美、充滿眾多“中國符號”的人物設計,是它在青年群體中備受追捧的重要基石。并且自2020年以來,《王者榮耀》與葛劍雄、北京大學歷史學系等專業學者、機構達成合作,致力于在游戲中融入更多中華文化。到目前為止,《王者榮耀》官方宣稱在登場英雄、皮膚設計、對戰場景、游戲活動等多個方面(4)例如,在登場英雄方面《王者榮耀》于2021年重點打造了司空震、云纓、金蟬3位取材自中國文化的人物;在皮膚設計方面重點推出“牛年限定·天文志瑞象”系列皮膚、“榮耀中國節”系列皮膚、“白鶴梁女神”重慶白鶴梁博物館合作皮膚等具有傳統文化元素的款式;在對戰場景方面按照中國園林風格將其進行美術優化;在游戲活動方面重點宣傳“國民記憶”“榮耀中國節”等。實現對中華文化的“榮耀與傳承”,未來仍將致力于此,這為本文使用符號學理論來分析該游戲對文化資源的利用提供了絕佳的場域。本文試圖回答以下問題:《王者榮耀》遵循何種路徑對中華優秀傳統文化資源進行利用?具體有哪些策略?其中蘊藏何種文化意義?又折射出如今怎樣的文化資源利用方式?

二、文化融會:《王者榮耀》的宏觀符號構建

如果說《王者榮耀》的游戲人物總和是一張巨大的宣傳海報,那么每一位鑲嵌其中的英雄就是一個個別有深意的宣傳符號。當平面廣告隨著消費社會日益滲透進日常生活時,人們認為廣告中的元素并不是任意選取,而是帶有特定目的以便于增強傳播效果,因此,羅蘭·巴特與都蘭德提出了“視覺修辭”(visual rhetoric),試圖從視覺傳播領域中尋找與語言學修辭手段的圖片性對等物(pictorial counterpart)[21]。倘若“修辭”(rhetoric)在古希臘、羅馬時代是對于語言運用的技巧方法,那么在消費社會的今天,視覺修辭就是一種以語言、圖像以及音像綜合符號為媒介,以取得最佳的視覺效果為目的的人類傳播行為。而它的目的在于借助圖像化的方式開展“勸服性話語”[22],以吸引消費者對其進行關注,如有可能最好實現購買、消費的終極目的,青年人恰恰對這種視覺勸服沒有更多的抵抗力。

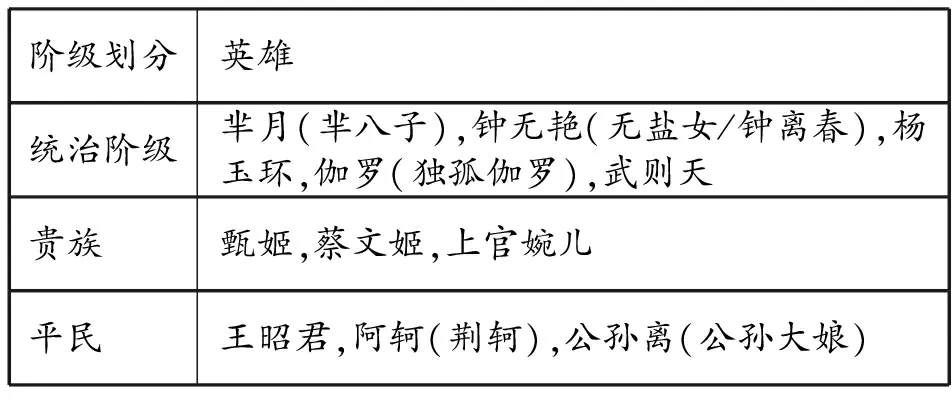

為了探尋游戲中的“勸服性話語”,考慮到《王者榮耀》長期將傳承中華文化、擁有豐富人物作為宣傳點,因此,筆者將游戲中部分帶有“中國符號”的英雄制作成表格(表1)。截至2021年12月1日,《王者榮耀》正式服登場英雄有107位,雖然少數人物來自外國文化,但絕大部分取自中國的歷史與神話,或將知名人物予以挪用,或從傳統文化汲取靈感。

表1 《王者榮耀》人物來源表

從上述的角色設置來看,不可不謂“群雄集結”。游戲設計師創造的游戲人物可以界劃為三種類型:一是大家耳熟能詳的歷史人物,例如李白、關羽;二是不為人知的角色,即需要用戶達到一定知識水平才能有所認知的人物,例如出自《九歌》中的東皇太一、云中君;三是改編或純粹杜撰的人物,即從中華優秀傳統文化中汲取靈感并成型為人,例如弈星來自圍棋文化。但無論何種原型,青年群體由于知識層次的不斷提高,對上述表中的人名或者直接查看游戲中英雄的影像呈現時,多少都能產生一種熟悉感。而根據認知心理學的理論,當消費者面對某種勸服性的話語刺激時,大腦面對不熟悉的事物時會判定為這是信息入侵,本能地采取一定的抵抗策略。如若能提供給用戶所熟悉的經驗與記憶,此時腦中的惰性認知原則便會讓人產生安全感。

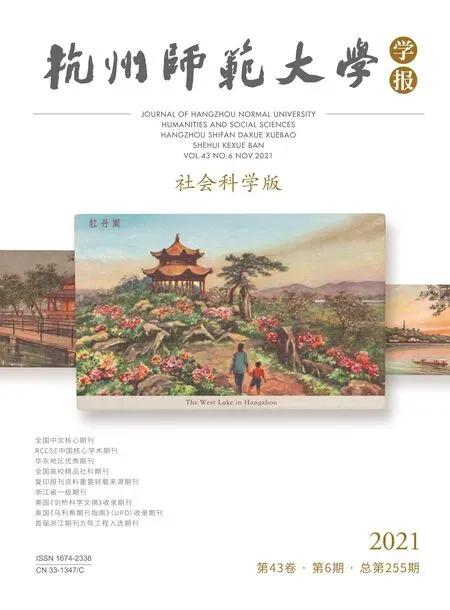

在實現“勸服性話語”的目的后,構建“神話”便成為該游戲的深層次目標。《王者榮耀》中一個個栩栩如生的英雄對應著曾經彪炳史冊的姓名,這恰如索緒爾曾經提出的能指(signifier)與所指(signified):只不過在游戲中,是人對應著名,而非名對應著人。羅蘭·巴特則發展了索緒爾的學說:“記號就是由一個能指和一個所指組成的。能指面構成表達面,所指面構成內容面。”[23](P.134)而一個表達平面(E)和一個內容平面(C),則能組成一個意指系統,意指作用則是兩個平面之間的關系(R)。[23](P.169)由此從總體層面(見圖1)上來看,《王者榮耀》通過大量帶有中國元素的游戲人物(E),與所代表的中國歷史文化(C),便向用戶在含蓄意指(5)當一個ERC系統成為另一個ERC系統的能指時,便為“含蓄意指”,它的作用是讓人產生感性上的聯想。參見隋巖《含蓄意指與隱喻的等值對應——符號傳播意義的深層機制之一》,《新聞大學》,2010第1期。層面上意會指示出整款游戲帶有強烈文化屬性的符號(R)。這也印證著“游戲是文化的內在組成部分,而不是與文化無關的東西”[1](P.13)。

E2R2C2E1游戲人物R2C1被運用的中國歷史文化資源

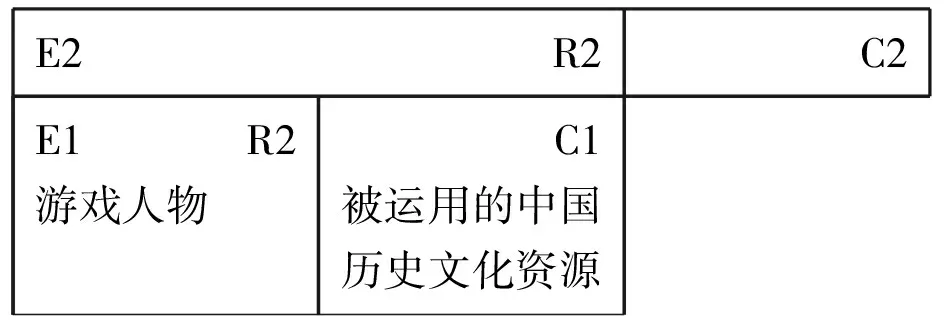

當青年游戲玩家轉向凝視《王者榮耀》靜置于手機桌面的圖標時,亞瑟,一位靈感來自西方中世紀騎士,具有勇敢、正直、團結、友愛等精神的“外來英雄”,在多位本土英雄中脫穎而出,以其典型的西方風格頭像占據了整款游戲最引人注目的位置,并靠著擬人隱喻的方式傳達著該游戲的內核:強調五人協作,強調公平對戰。于是,它構建起該游戲的元語言(6)當一個ERC系統成為另一個ERC系統的所指時,便為“元語言”。元語言的作用是讓人推理出一種邏輯延伸,或建立一種闡釋關系,從而建構意義。(見圖2):

E1logo上的亞瑟R2C1E3所有的英雄R3C3

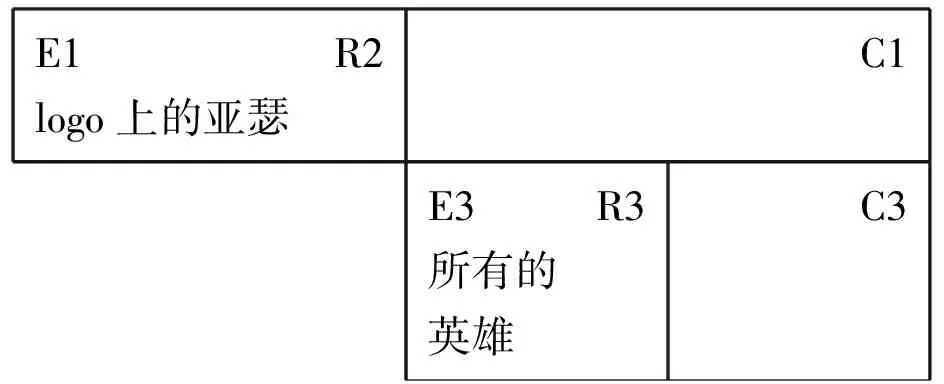

當元語言與含蓄意指均被建立起來并組合在一起后,這個方寸之間的logo就暗藏了隱匿的“神話”[24],“資產階級名稱的缺席就不是個虛幻的、偶然的、附帶的、慣常的或無關緊要的現象”[25](P.172)。它的logo分明昭示著,這款游戲不僅有著中華優秀傳統文化,而且蘊藏了西方的現代精神,是西方精神與東方文化、現代科技與傳統手藝的結合品。當游戲用戶的雙眼與其對視時,它以命令的、強迫使人正視的特性讓青年群體接受這樣的神話:你所娛樂的并不是游戲,恰恰相反,古今中外最優秀的文化正在被你的雙手所掌控。于是《王者榮耀》的“神話”構建,就如圖3所示:

E2R2C2強調游戲融會古今中外E1logo上的亞瑟R2C1從眾多本土英雄中突出的西方人物E3所有的英雄R3C3

“關于符號與實在關系的思考,存在著兩種思想取向:一種即所謂表現主義或反映論的思想取向。”[26](P.114)如果拋棄“勸服性話語”“神話”這樣的深層次挖掘,而僅僅觀察表面時,從《王者榮耀》中可以提煉出一個明顯的“男權中心主義”符號。因為當游戲玩家面對本土英雄時,發現女性人物占比偏少。同時女性的視覺呈現幾乎均為軟弱無力、充滿性暗示的形象,并且屬性定位更偏向于法師、輔助、射手這類不能與敵方直接正面交戰、自保能力差的“軟性”英雄。假若將本土英雄中那些由史實人物移植而來的女性英雄的階級屬性劃分成表(表2),我們會發現一項有趣的事實:出身平民的女性英雄只有2名,更多的則是上層貴族女性。而游戲中也只有部分女性,或者可以說是上層女性方可登上舞臺與男人們一同競技。

表2 女性英雄階級劃分表

“性別的階級性是如此之深,以至于人們都感覺不到它的存在。”[27](P.43)從人物靈感來源的整體角度上來看,構建這種現象的成因不難猜測。因為能在中國古代書籍上留下姓名的女性往往是男權的附屬品——或是協助男性建功立業,例如鐘無艷、獨孤伽羅;或是與男性恩愛纏綿,如楊玉環、甄姬。越是近距離接觸男權的運轉核心,便越是能在文人墨客的筆與口中占有一席之地。能像上官婉兒、公孫大娘等人無需依附于男性而青史留名者,實在少之又少。

而在具體設計中,“期望理論”認為文化規范已經決定了性別在社交互動中“應該”和“不應該”的行為方式。[28]由于社會文化上的陳規定型觀念,人們普遍認為男人比女人更有才干,地位更高,導致大眾對男人的領導地位和領導能力有期望。婦女被認為是地位較低的,因此應表現出服從的態度。這種觀念看來延伸到了網絡游戲尤其是強調對戰、格斗的游戲中,產生了女性英雄數量稀少、軟弱無力、需要被保護的現象。同時也有研究指出,由于歷史因素,早期的計算機與軟件行業從業者多為男性青年,這種性別構成隨著教育、社會觀念、職場歧視等多種因素逐漸被制度化[29](PP.197-212),進而產生一種“不玩游戲的女孩變成了不使用計算機技術的婦女……當然也不愿做游戲”[30](P.51)的狀況。這就使得游戲設計領域的性別構成差異愈發過大,所策劃的游戲自然而然表現出“男權中心主義”。

所以《王者榮耀》的“男權中心主義”符號,產生原因歸結為二:在宏觀角度上,所攝取的歷史文化資源表現為何種狀況,游戲中的人物也自然反映出相對應的狀態;在微觀角度上,游戲從業者多為青年男性,持有觀念也偏向男權中心主義,反映到設計中也自然呈現相應狀態。這種現象在青年亞文化中的刻板化值得我們去反思,也需要改進。

總體而言,《王者榮耀》的宏觀符號輸出,一方面生產出包含“傳承優秀文化”“再現歷史風貌”“融會古今中外”等意義在內的“勸服性話語”以構建起“神話”,從而達到吸引用戶特別是年輕群體的目的;另一方面又不自覺地表露出“男權中心主義”符號,表明它的價值觀仍存在一定問題。然而宏大的畫卷也需要細致的工筆去描繪,沒有具體的人物支撐起整個游戲,再好的目標也是空談。那《王者榮耀》是如何通過微觀層面來塑造人物?它對青年用戶群體的吸引力究竟從何而來?

三、元素接合:《王者榮耀》的微觀符號構建

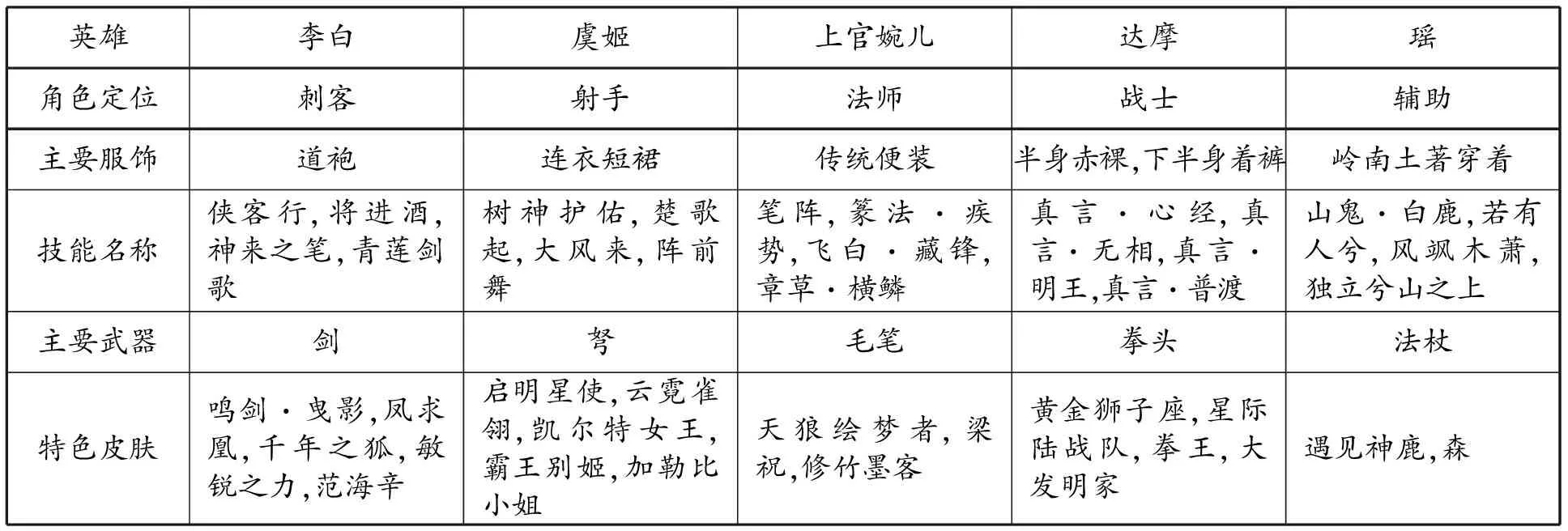

“文化的所有方面都可以作為符號學活動的內容而加以研究”[31](P.25),當視角不再是宏觀的俯視,鏡頭向下拉低,從“編碼”理論的框架出發,直至對焦每一位具體的游戲人物,那么我們又會發現紛繁的“中國符號”蘊藏在每一處的細節與設計中:毛筆、道袍、戲服……這些具體而微的符號起著“刺激”作用,正是每一個厘米級的道具激活了用戶腦中的普羅透斯效應。“訊息在其可以分成一些能指成分時,它就是可分節的”[32](P.37),這也就意味著符號猶如大樹一般,它的枝干是可以進行分類研究的,能夠依照“編碼”理論對《王者榮耀》的人物設計元素按照一定劃分標準,進行分門別類地細致考究。于是筆者選取5位頗具特色的英雄進行文本式拆解分析(表3):

表3 《王者榮耀》部分英雄文本式拆解分析表

就整體造型層面而言,如果說早期的游戲角色僅僅是玩家手里只會移動、閃爍的光標[14],那么當用戶在觀察上方表格時,單就一個人物就需要如此眾多的符號來構建而言,其意義遠超過一般的會移動的代碼,而成為一種具有擬人化性質、自有性格定位的可操縱事物。例如李白作為廣為熟知的詩人,通過在游戲中展現他矯健的步伐、輕盈的身姿,擊殺敵方英雄的同時高唱“大河之劍天上來”,這種俠客詩意般的動畫呈現讓他在史書中瀟灑不羈的形象得以重現人間,進而具體化地喚醒只殘存于書中的“詩仙”傳說。不過賦予用戶控制權的游戲組件及其相關聯的視聽元素,僅僅是代表這個游戲人物是一個可能的非實際個體[33],因為它只處于一種零部件與移動光標的狀態,深刻的意義需要深層次賦予。符號的符號化過程,仍然需要進行規劃。

皮爾斯認為符號是活物,會將新元素嵌入其中而拋卻舊的要點。[34](P.186)就皮膚層面而言,設計師們在人物身上增添了更多要素使之煥然一新,同時也令其包含著雙重屬性:一層是借“文化”屬性以吸引用戶,另一層是借“商業”屬性以實現盈利。在文化屬性層面,以上官婉兒的“梁祝”皮膚為例,這是經過精細刻畫后堪稱完美的作品。設計師們以越劇《梁祝》為靈感,在與戲曲演員們合作后幾易其稿,最終將本是女兒身的上官婉兒塑造成風度翩翩的梁山伯,使她在游戲場景中前行的同時緩緩念出越劇臺詞,待其技能動作完成后又在空中演繹出美感十足的“化蝶”橋段。考慮到“梁祝”故事在中國民間的流傳度,當青年玩家在操縱這款皮膚時,給人的印象是突然從完全由玩家控制轉變為具有自己意志的個人和自主存在,因為其中的文化屬性正是刺激化身的線索。而且在技能名稱上,將進酒、飛白·藏鋒、真言·心經、若有人兮等詞匯,又在文學常識上拉近與玩家的距離,令其產生親近感。

在皮膚的商業屬性層面,以李白的“敏銳之力”星元皮膚為例,他不僅一身現代年輕人的裝扮,甚至連衣服、鞋子、背包都印刻著阿迪達斯的商標(logo)。在皮膚中李白所蘊含的詩學文化、展現的潮流裝扮組織為有表達意義的東西,其中所有的物品和信息構成了一種符號的系統化操控活動[35](PP.222-223)。這種年輕化的符號呈現,一則是為了迎合年輕人審美,二則是一種赤裸裸的符號消費,暗示用戶想要獲得好看又兼具個性的皮膚,必須付出相應的代價。

考慮到《王者榮耀》作為MOBA(多人在線戰術競技)類游戲,它似乎天生就缺乏敘事的土壤。因為該類游戲用戶屬于“成就型玩家”,將積分、升級、摧毀其他玩家的化身看作唯一目標[36](P.191),而無心于故事。但《王者榮耀》既然以傳承傳統文化為宗旨,同時也以售賣皮膚為主要收入來源,那它必須要深化人物,使之有血有肉,讓青年用戶對之產生喜愛,才有可能實現上述目標。如同欣賞歌劇一樣,雖然聽眾主要聽旋律,但好的唱詞依然通過故事情節打動人心。那既然歌劇能講好故事而依然是歌劇,何以MOBA類游戲做不到?故而,“敘事并非一個排斥其他文類的文類,而不過是一種意義類型,廣泛滲透在各種文化制品中”[36](P.189)。

于是在語言層面上,《王者榮耀》開始嘗試敘事層面的突破。設計師首先為每位人物設計了臺詞,講述他們自己的故事。例如蔡文姬有句臺詞:“我的男神是孟德大人!”這在一定程度上自是映照了史實;其次,不同人物在對決中相遇,還會根據彼此間的關系觸發對話。例如在對戰中若諸葛亮擊殺周瑜,周瑜會說出:“既生瑜,何生亮”的話;最后,《王者榮耀》會為每位角色進行配音,使之符合人物塑造。例如黃忠的音色就是渾厚滄桑,武則天的則是霸氣外露。通過以上舉措,讓人物更立體化,使之符合青年用戶的想象,更有利于英雄的推廣與接受。

目前網絡青年亞文化中十分時興“CP”(7)即“couple”的縮寫,意為有著強烈羈絆關系的一對人物組合,是粉絲文化、同人文化的一種延伸。“cp” 中的人物可以基于愛情、友情、親情、事業等等關系。例如周瑜和諸葛亮可以視為“對手cp” ,劉備與劉禪可以視為“父子cp”,孫策和大喬可以視為“夫妻cp”。組合,《王者榮耀》在設計英雄的背景故事中的社會關系時,也會迎合這種文化,并傳播特定情感與價值觀。例如,2019年底《王者榮耀》推出新英雄“魯班大師”,在游戲中他被設定為另一人物“魯班七號”的制造者,二者間有著堪比父子的情誼。于是《王者榮耀》在推廣活動中,著重刻畫了兩位英雄的“親子互動”,并通過“實驗室日志”“尋子之旅”等一系列活動來引導用戶了解他們的故事,之后又乘上東京奧運會的東風推出乒乓組合皮膚。由此可見《王者榮耀》希冀在魯班大師的身上著重傳播中國悠久的家庭文化,并希望玩家在娛樂之余也不忘感恩父母。

為了進一步讓英雄突破個性淺薄、缺乏故事張力的限制,官方還對人物進行了“跨界”嘗試,青年群體的關注度進一步提升。《王者榮耀》不僅推出由韓信、李白等人組成的虛擬偶像團隊并發行歌曲,而且與美妝品牌M·A·C進行跨界合作,開售以公孫離、貂蟬等女性英雄為靈感的聯名款口紅。這種不是必然的也沒有絕對本質的不同要素之間的連接恰是一種“接合”(articulation)[37],而符號的意義需要被結合到特定的語境、時空才能表達,并受到相應的限制[38]。脫離了給定條件,便無法想象本是一代將才的韓信,是如何化身為歌手的同義語。

造型、皮膚、敘事、跨界……這一套的美學編碼規則使用戶以拼圖般的方式,將整個游戲人物的符號視作樹狀的層次結構,其中元素按照可不斷增加的聚合其他內容能力的類別進行組裝,最后完成青年玩家對整個人物的構想。然而,“編碼越是能指的,它就越是受限制的、有結構的和社會化的”[32](P.11)。 霍爾認為一個任意性的符號,無論視覺符號還是語言符號,與其所指對象的概念的接合,不是自然的產物,而是約定俗成的產物。[39](P.132)所以當《王者榮耀》將荊軻設定為女性而招致社會層面巨大的批評時(8)在《王者榮耀》中荊軻被設定為女性,里面的扁鵲不再救人而是用毒藥“害人”。這些誤導用戶歷史認知的設定,使《王者榮耀》在2017年受到了眾多媒體的強烈批評。,現實環境思想體系的介入和干涉話語,改變了符號的意指作用,青年玩家的批評給游戲制作方以觸動,《王者榮耀》自身也在進行“自我審查”。例如游戲中一位以操縱人偶為特色的英雄原名“龐統”,但官方后期認為該種設定存在誤導認知的可能,遂改名為“元歌”。同時為爭取青年群體對其支持,《王者榮耀》自身也在積極承擔社會責任。比如,它在2019年底與中國航天科技國際交流中心進行合作,推出航空主題的皮膚,并讓李元芳、沈夢溪擔任“航天交流·探索大使”,向廣大用戶宣傳和弘揚我國近年來航天事業的偉大成就。又如在2021年,《王者榮耀》以弘揚傳統文化為目標推出“榮耀中國年”系列皮膚,在其中融入清明、端午、七夕、中秋四大節日元素。

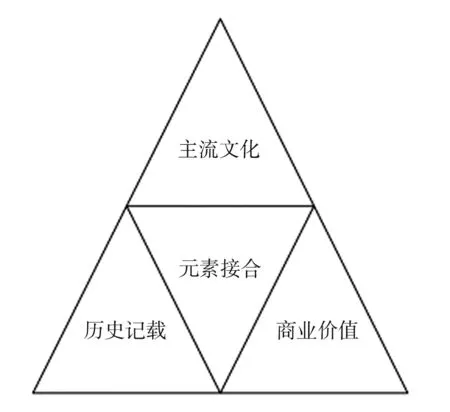

如此我們可以總結出,在微觀層面大多數人物符號構建的“轉化再造”格式塔(圖4):

圖4 《王者榮耀》具體人物構建的格式塔

《王者榮耀》的游戲設計與策劃師須首先從歷史記載中汲取資源,獲得人物及其皮膚的創作靈感。與此同時,這種創作既不能過于遵循傳統、淪為簡單的歷史重現,否則死板的設計可能無法吸引當代青年的關注,還將失去對商業價值的深入開發與挖掘;這種創作也不能過于與時俱進、標新立異,它必須受到主流意識形態與大眾刻板印象的雙重規訓,不然將踏入歷史虛無主義、個人主義、娛樂至死等誤區而招致批判。《王者榮耀》必須巧妙平衡歷史記載、主流文化、商業價值三者關系,并從中各截取一定元素進行整合,進而創作眾多頗受歡迎的英雄與皮膚。

四、多方博弈中的游戲符號

“電子游戲的符號學潛力并非統一的話語,而是充滿不同價值觀與意識形態觀點之間沖突和相互作用的空間。”[16]在《王者榮耀》的人物身上,可以看出兩種思想體系在博弈:一種是基于企業的、盈利的資本主義倫理,試圖依靠籠罩著“文化面紗”的游戲來實現自身的商業目的。但它又必須受到社會現實特別是青年人“常識”的規約,如果試圖完全依賴想象力來構建人物,可能會受到極大阻礙。同時在主流價值觀層面,游戲又一直承受“青年人電子海洛因”的批評。因此在這二者的博弈中,表面上呈現出企業盈利與社會責任的斗爭,然而實際上折射出當今中國文化一個根本性問題:如何用青年群體喜聞樂見、主流意識形態能夠容納、企業可持續發展的方式來繼承并創新中華優秀傳統文化?

《王者榮耀》目前相對說來發展了一條較為明晰的路徑,即借助權威文本的同時,又對其進行多方平衡式的接合。它在宏觀層面上“文化融會”的整體式符號,一方面是借助中國歷史文化、強調東西薈萃以增添自身影響力和吸引青年群體,另一方面又是賦魅式的神話構建以減少主流意識形態對其壓制。在微觀層面上“元素接合”的個體性符號,在深化前者意義的同時又借以一個個充滿美學價值與性吸引元素(尤其表現在女性人物身上)的符號來貫徹自身誘導青年用戶“符號消費”的最終目標,爭取商業價值最大化之余也盡可能規避潛在風險。它令中國歷史文化擬人化再生,眼花繚亂的符號讓它的用戶群體感受到了中國美學。

但也能看出,在眾多符號中,它不自覺地、無意間地折射了當今中國文化生態的多個面相,既有“男權中心主義”的觀念,也更隱喻著“消費社會”的現實。因為無論是英雄本身抑或是衍生皮膚,它在用戶充值一定金錢后便能點擊“購買”,輕松收入囊中,而后他們便投入對戰享受畫面帶來的刺激。然而問題在于,購買之后呢?答案很可能是,當企業生產的商品完成“驚險一躍”后,他們鮮會顧及之后的走向——確保銷售額目標的達成為關鍵,至于玩家是否透徹理解游戲中的文化元素則不在主要考量之內。并且玩家在購買完成后,也很可能產生“我用實際行動支持了中國文化”的感覺,從而忽略對文化的吸收。可以說這一整個過程實質上是“符號消費”——各類英雄與皮膚流俗化為件件藏品,所謂的中國文化不過是對藏品的點綴;無論用戶此前是否具備文化知識,只要實現對符號的擁有,他就成為“文化人”而不是庸俗的玩家。因此,盡管《王者榮耀》在今年推出了以盛唐元素為主的“長安賽年”,將中國文化大規模融入游戲場景、游戲獎勵、主線劇情、造型設計、過場動畫等之中,但假若這款游戲對中華優秀傳統文化主要采取元素植入的“貼牌化”“換皮類”的生產方式,而甚少進行對本土思維的理解與運用,那么它必然掉進消費主義的陷阱。各類電子游戲對中華優秀傳統文化的傳承與利用,不應僅停留在畫面、造型、配音、故事等表層,而更應向下發掘“文化之根”,即用中國文化思維來思考與設計游戲,在深層次的游戲結構上推陳出新。

總之,《王者榮耀》中符號式的人物在大多數青年人心中僅僅只是進行娛樂的工具,這種表面化的呈現是否能深層次傳播文化還有待考證。這款游戲似乎就是如今中國青年亞文化現狀的凝縮,它處在古—今、傳承—創新、藝術化—商業化、草根化—主流化、企業盈利—社會責任的交叉博弈中,各方既為它提供了足夠的資源,但也使它陷入困惑:該如何進行下一步的游戲符號化生產?

在上述行文中筆者已經確認,符號學可以(并且必須)對作為表達媒介的電子游戲的研究做出重要貢獻。網絡游戲這個巨大的符號消費場域,已經在全世界范圍生產了多元的意義空間。因此,對網絡游戲的持續性符號學關照不僅是可能的,還是非常必要的,學界應積極介入這個理論飛地。一方面,深掘網絡游戲的經濟、政治、社會意義,例如它所蘊藏的文化符碼,輻射而出的青年亞文化群體,隱匿背后的深層次意識形態等;另一方面,引導游戲生產企業、運營企業在實現盈利的同時,擔負起文化傳承、文化創新的重任,因為一味地以文化為噱頭來賺取商業利益,既無法讓網絡游戲本身實現意義深化,也不利于青年群體認同既有的優秀歷史文化資源。