山西古驛道沿線傳統(tǒng)村落分布特點(diǎn)及空間演化特征*

文/太原理工大學(xué)建筑學(xué)院 安 珊 王金平 梁變鳳

0 引言

通過(guò)分析山西省550個(gè)傳統(tǒng)村落的散布狀況得出驛道周邊的村落有明顯的線性分布特征和聚集性,將以山西太原為起點(diǎn)通往省外的6條驛道為中線向兩側(cè)各擴(kuò)展5km范圍內(nèi)的115個(gè)沿線傳統(tǒng)村落作為主要研究對(duì)象,通過(guò)對(duì)其進(jìn)行梳理分析,探求山西驛道沿線聚落空間分布特色及其價(jià)值特征。

1 山西驛道發(fā)展背景

山西作為我國(guó)古代文明的發(fā)祥地之一,具有悠久的道路發(fā)展歷史(見(jiàn)圖1)。驛道又稱官道,是古代陸地通途大道,屬于重要的軍事設(shè)施之一,主要用于運(yùn)輸軍用物資、傳達(dá)政令,常設(shè)驛站等官方機(jī)構(gòu)[1]。

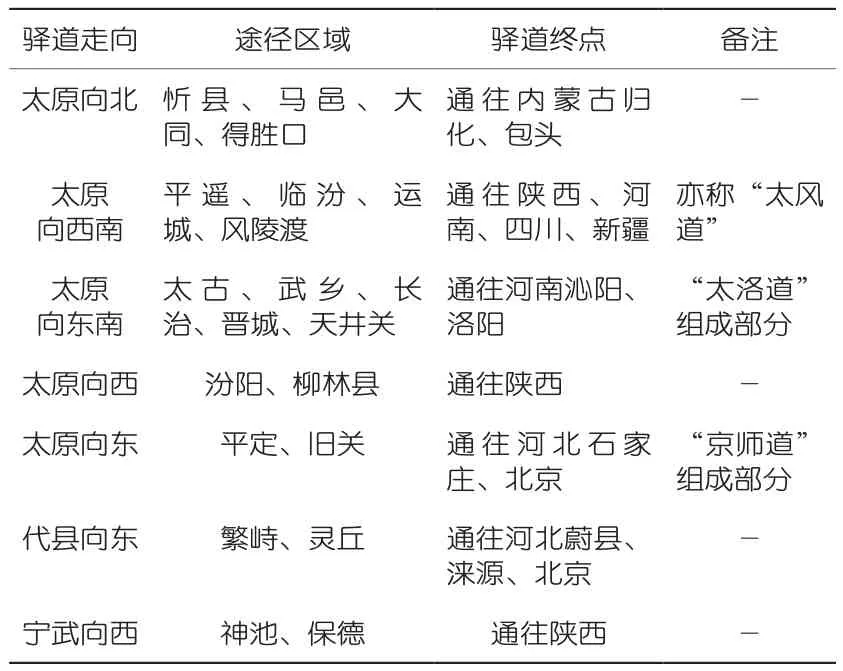

據(jù)《周禮》記載,全國(guó)道路等級(jí)自上而下分別為徑、畛、涂、道、軌[2]。自秦代統(tǒng)一六國(guó),開(kāi)始進(jìn)行“車(chē)同軌”的道路修建,秦代的“馳道”連接了國(guó)都咸陽(yáng)與其他各地區(qū)。早在晉南襄汾縣發(fā)掘的丁村人文化遺址就出現(xiàn)了原始道路。商朝時(shí)期,晉南運(yùn)城盆地與“河內(nèi)”地區(qū)之間出現(xiàn)交通要道。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,三家分晉,中原地區(qū)進(jìn)一步發(fā)展,山西道路得以開(kāi)拓。秦漢時(shí)期,“山西境內(nèi)形成了以太原、安邑和長(zhǎng)治為中心的道路交通網(wǎng)”[3]。山西境內(nèi)的道路主要為東北、西南兩個(gè)方向,連接西安咸陽(yáng)與太原的道路為主要干道,跨越黃河流域。隋唐時(shí)期,太原成為整個(gè)山西區(qū)域政治文明中心,奠定以太原為中心通向四方的道路基礎(chǔ)[4]。后來(lái)的蒙元帝國(guó)十分重視交通發(fā)展,進(jìn)一步完善山西的驛制,形成覆蓋全國(guó)的驛路系統(tǒng)。明代的山西驛路網(wǎng)絡(luò)始于洪武年間,該時(shí)期山西驛路在元代驛路的基礎(chǔ)上開(kāi)通了北京、井陘、太原、蒲州以及關(guān)中地區(qū)的京陜大驛道。同時(shí),在山西北部形成了以大同為中心,通往北、西、南3個(gè)方向的驛道[5]。《明實(shí)錄》記載了南京至山西布政使司釋道。該驛道分水路和陸路:一是水路,計(jì)“水馬驛五十,為里四千三十”;二是陸路,計(jì)“馬釋四十一,為里二千三百八十”[6]。清沿襲明制,格局基本無(wú)變化,約有125個(gè)驛道站點(diǎn),省內(nèi)外連接的驛道路線主要有井險(xiǎn)口驛路,分別在陽(yáng)泉、榆次、壽陽(yáng)、盂縣、平定等地設(shè)置官驛,通向直隸區(qū)域,總長(zhǎng)約575km;自陽(yáng)曲縣向南走,驛道途徑徐溝、祁縣、平遙、介休、靈石、霍州、臨汾、曲沃等地,全長(zhǎng)約55km;自徐溝縣向東南走,途徑祁縣、武鄉(xiāng)、襄垣、風(fēng)臺(tái)等地,全長(zhǎng)約575km[7](見(jiàn)表1)。

表1 清末山西驛道統(tǒng)計(jì)

2 聚落分布特征

山西驛道與聚落相互依存,驛道的存在為聚落的形成及發(fā)展提供先決條件,保障了沿線村落穩(wěn)定的生長(zhǎng)環(huán)境,而便捷的交通、活躍的經(jīng)濟(jì)及良性的交流途徑是聚落生存必不可少的要素。同時(shí),聚落為驛道提供了物資補(bǔ)充和相關(guān)服務(wù)。綜上所述,驛道催生了驛道沿線傳統(tǒng)聚落,同時(shí)聚落的存在反哺著驛道發(fā)展。

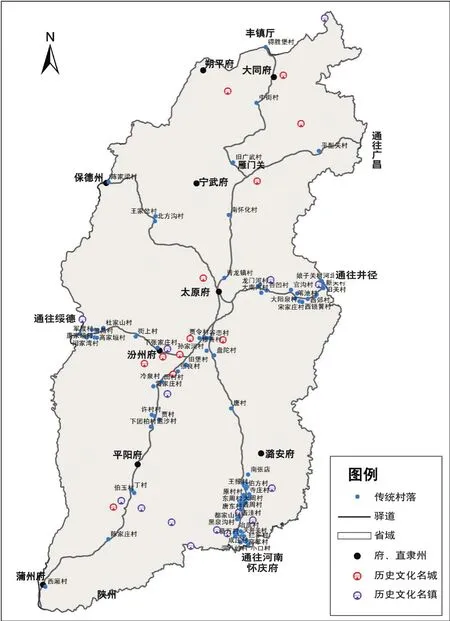

2.1 傳統(tǒng)聚落沿驛道整體上呈線性分布

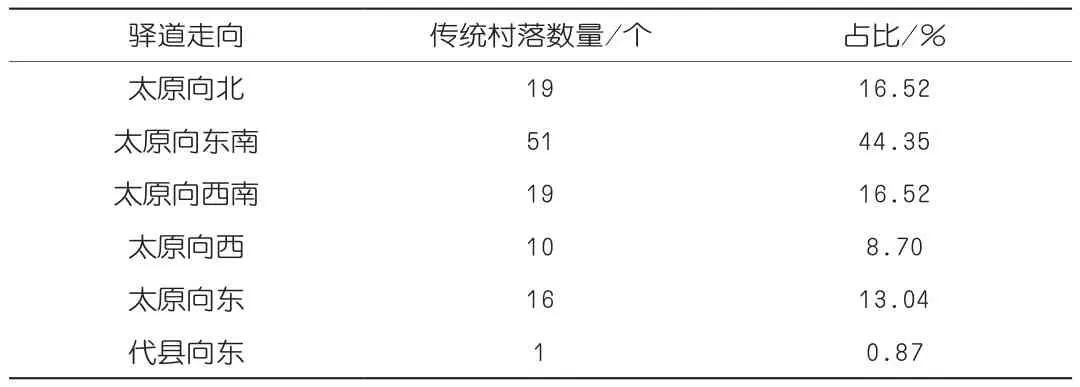

太原至東西南北走向的6條驛道上傳統(tǒng)聚落主要沿驛道兩側(cè)呈線性分布(見(jiàn)圖1)。在太原至南走向的驛道沿線分布70個(gè)傳統(tǒng)村落,其中又以太原至東南走向(通往河南)的驛道沿線傳統(tǒng)村落分布最多,共計(jì)51個(gè);在太原至東走向的驛道沿線(通往井陘),平定區(qū)域的傳統(tǒng)村落較密集,共計(jì)16個(gè);太原至西走向的驛道沿線(通往綏德),古村主要集中連片分布于永寧州、孝義等地;太原至北走向的驛道沿線分布村落19個(gè),代縣向東方向的驛道沿線僅分布村落1個(gè),即平型關(guān)村落(見(jiàn)表2)。

表2 山西驛道傳統(tǒng)村落分布統(tǒng)計(jì)

圖1 山西驛道5km范圍內(nèi)傳統(tǒng)村落分布

據(jù)考證,周王室分封的諸侯國(guó)多依河而建,沿河呈線性分布,明代初期,山西與南京之間雖有水路、陸路2條驛路,但山西境內(nèi)僅有1條陸路,村落自然集聚于此條通京之路(太原至澤州驛道)。唐朝政局穩(wěn)定,軍事斗爭(zhēng)較少波及山西,故在隋唐時(shí)期,山西境內(nèi)南北路聚集大量村落。明朝初期,大同邊境一直處于拓展中,為傳達(dá)北方重要的軍情與南京重要政令等消息,山西境內(nèi)大同北向驛道和太原至澤州的東南驛道雙向傳遞。“太行道”成為當(dāng)時(shí)最繁忙且最重要的道路,其兩側(cè)聚集大量傳統(tǒng)村落,并呈線性平行向外擴(kuò)張的發(fā)展態(tài)勢(shì)[8]。

2.2 村落密度整體沿古驛道由南到北、由西到東遞減,且于驛道節(jié)點(diǎn)處集聚分布

從宏觀層面來(lái)看,南北向驛道為主要脈絡(luò),周?chē)勐涑势叫蟹植嫉木€性發(fā)展格局,且聚落密度由南到北、由西到東呈逐步減少的態(tài)勢(shì);從中觀層面來(lái)看,在某驛道節(jié)點(diǎn)型空間中,其沿線村落具有局部呈集聚分布的空間組織特征(見(jiàn)圖2)。

圖2 某驛道節(jié)點(diǎn)型空間沿線村落公布

相較于南北向“太行道”,山西內(nèi)部東西向驛道則處于次要地位,東西向驛道沿線村落密度較低。明朝以后,山西境內(nèi)驛道呈“南北向?yàn)橹鳌|西向?yàn)檩o”的交通格局。此時(shí)的傳統(tǒng)村落更多向外擴(kuò)展,呈集聚式分布。晉東南、晉中和晉西地區(qū)的傳統(tǒng)村落因移民、遷移等較為密集。當(dāng)?shù)貐^(qū)資源趨于飽和時(shí),村內(nèi)氏族會(huì)出現(xiàn)旁系就近遷居現(xiàn)象,從而形成新村落。通過(guò)研究村落的建制沿革可知,除村落本身順應(yīng)發(fā)展生成的分化外,統(tǒng)治階級(jí)開(kāi)始有意識(shí)地對(duì)部分地區(qū)進(jìn)行人口補(bǔ)填[9]。

2.3 形成時(shí)間不一的村落的空間分布、村落性質(zhì)互為補(bǔ)集

清代山西驛道的交通由明代的東西向?yàn)橹鬓D(zhuǎn)變?yōu)闁|西向與南北向并重的網(wǎng)格狀格局[10]。東西向交通是北京通往伊犁、歸化城的重要軍事路線,為國(guó)家級(jí)交通路線;而南北向交通是省內(nèi)各府州與省城之間聯(lián)系的重要通道,為省內(nèi)重要交通路線。該格局的形成主要與國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)息息相關(guān)。相較于明朝,該時(shí)期新村出現(xiàn)較少,村落性質(zhì)發(fā)生較大變化,由原來(lái)以農(nóng)業(yè)為主的傳統(tǒng)村落轉(zhuǎn)向商貿(mào)型集鎮(zhèn),村落規(guī)模開(kāi)始擴(kuò)大,呈開(kāi)放性特征。隨著村落經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,驛道沿線聚落開(kāi)始穩(wěn)定,多數(shù)村落性質(zhì)發(fā)生變化,與周邊村落性質(zhì)互補(bǔ),由原本單一農(nóng)耕型轉(zhuǎn)向關(guān)貿(mào)綜合型或經(jīng)濟(jì)交通型,還有個(gè)別村落將原有的制造業(yè)與農(nóng)業(yè)結(jié)合,形成農(nóng)業(yè)與制造業(yè)混合型村落,迎來(lái)古驛道沿線村落發(fā)展的鼎盛期[11]。

3 不同類(lèi)型聚落的價(jià)值特色

位于古驛道上的傳統(tǒng)聚落得益于驛道的存在而快速發(fā)展,在傳遞軍事信息便捷或交通運(yùn)輸方便的背景下,傳統(tǒng)聚落依托驛道性質(zhì)、地理?xiàng)l件及當(dāng)?shù)卣叩刃纬刹煌拇迓浒l(fā)展路徑,可劃分為軍事防御型、交通節(jié)點(diǎn)型、商業(yè)服務(wù)型、傳統(tǒng)農(nóng)耕型聚落四大類(lèi)。

3.1 軍事防御型聚落

該類(lèi)型聚落地處邊關(guān),依托傳統(tǒng)驛道的軍事傳遞功能,因其具有明確的軍事駐防需求,故常建有較高建設(shè)等級(jí)的堡壘等,同時(shí)可作為地方行政中心。村落依托有利地形強(qiáng)調(diào)其難攻易守的優(yōu)勢(shì),具有極強(qiáng)的內(nèi)向性和封閉性。省內(nèi)北向驛道末端的得勝堡村為典型的軍事寨堡,得勝古堡群由“一口三堡”組成,“一口”指得勝口,為關(guān)外進(jìn)入關(guān)內(nèi)的重要隘口,“三堡”則分別指鎮(zhèn)羌堡、得勝堡和四城堡,各堡之間相互依托。明朝初年,蒙古殘余勢(shì)力經(jīng)常南侵,政府為鞏固北方領(lǐng)土,設(shè)“九邊十一鎮(zhèn)”加強(qiáng)邊防,大同鎮(zhèn)是其中之一。同時(shí),沿長(zhǎng)城有計(jì)劃地修建大批軍事寨堡,得勝堡為塞外五堡之一,較大程度上遏制了蒙古勢(shì)力的侵入,對(duì)于保護(hù)大同北部邊境起到重要作用。

3.2 交通節(jié)點(diǎn)型聚落

該類(lèi)型聚落依托古驛道的交通紅利而存在,驛道穿村而過(guò),周邊或村內(nèi)存在官方郵驛機(jī)構(gòu)。如澤州縣攔車(chē)村,史稱“星軺驛”,最早出現(xiàn)于春秋時(shí)期,被稱之為“太行道”,設(shè)置天門(mén)且建立驛站。唐朝時(shí)期稱其為“星軺”,宋金時(shí)期稱其為“攔車(chē)”,自古為太行古道上的要塞,是晉豫兩省之咽喉,中原的天然屏衛(wèi),史稱“晉南屏翰”。村中官道南北通直,寬丈八,長(zhǎng)足三里,街上南、北、中皆有界閣,街道兩側(cè)為店鋪,后為院落。

3.3 商業(yè)服務(wù)型聚落

該類(lèi)型聚落依托交通便利帶來(lái)經(jīng)濟(jì)流量,依托驛道開(kāi)展商業(yè)活動(dòng),商業(yè)活動(dòng)與服務(wù)型功能是該類(lèi)型村落的基礎(chǔ),村內(nèi)店鋪繁多,功能齊全。據(jù)史料記載,平定于1724年升為直隸州,下有壽陽(yáng)、盂縣、樂(lè)平(今昔陽(yáng))三縣,郵差常從驛道過(guò)往張莊投遞于樂(lè)平[12]。張莊村西古道南起與昔陽(yáng)交界處的界碑,北至陽(yáng)勝河南岸,即古時(shí)官員過(guò)往的驛道。村民因地制宜,依山勢(shì)建村,又憑借交通便利大力發(fā)展經(jīng)濟(jì),使張莊村成為平定縣南段最繁華的村落,沿途的驛鋪店肆鱗次櫛比,車(chē)騎商旅絡(luò)繹不絕。

3.4 傳統(tǒng)農(nóng)耕型聚落

該類(lèi)型聚落一般與驛道不直接相連,地形條件較平整,周邊近水源,利于澆灌種植,聚落平面形態(tài)較為自由,如永濟(jì)市蒲州鎮(zhèn)西廂村。明清時(shí)期,西廂村中部北溝修建“大官路”古驛道,相當(dāng)于如今的“國(guó)道”,為當(dāng)時(shí)蒲州通往太原、北京的交通要道。西廂村為距離蒲州故城最近的村莊,隨故城與古驛道發(fā)展而成,位于黃河以東、峨嵋塬以西,蒲州故城東城外。古時(shí)蒲州城比鄰黃河,地處秦晉豫三界之間,西可保衛(wèi)京師,東可護(hù)衛(wèi)三晉,形勢(shì)顯要。其因比鄰黃河,地勢(shì)平坦,水足草盛,故適宜發(fā)展農(nóng)耕和漁獵產(chǎn)業(yè)。

4 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)歸納山西境內(nèi)6條古驛道上沿線115個(gè)傳統(tǒng)聚落的空間分布特征及聚落價(jià)值特色可知,驛道促進(jìn)了沿線聚落的形成與發(fā)展,且聚落的發(fā)展也對(duì)古驛道進(jìn)行反哺。聚落整體沿驛道線性存在,因地理優(yōu)勢(shì),晉東南沿線發(fā)展的聚落數(shù)量最多,其功能性質(zhì)因驛道而發(fā)生轉(zhuǎn)變,即由原本的單一農(nóng)耕型轉(zhuǎn)向復(fù)合發(fā)展型模式。通過(guò)梳理和分析山西驛道沿線的聚落可有利于傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展,為后續(xù)對(duì)其相關(guān)研究提供參考。