多砂土質深基坑開挖對鄰近地下綜合管廊結構影響研究*

孔令宇,楊 錚,彭 渤,陳曉勇,劉盛開

(中建三局集團有限公司,湖北 武漢 30064)

1 工程概況

中國人民大學通州新校區位于北京市通州區潞城鎮,北京城市副中心核心區域,毗鄰北京行政辦公區,四至范圍為東至春明西街、南至運河東大街、西至前北營街、北至兆善大街。

中國人民大學通州新校區西區學部樓一期項目(以下簡稱本項目)住于北京市通州新城TZ00-0604-6010地塊內,該地塊地處校園西入口北側,毗鄰副中心行政辦公區,東鄰暢和西路,南鄰明德街,北側為代征綠地,總建設用地面積19 880.805m2,總建筑面積54500m2,其中地上建筑面積25135m2,地下建筑面積29365m2。本工程由1號樓新聞學院樓、2號樓藝術學院樓、3號樓未來傳播創新中心3個學部樓組成,3個單體建筑地下1層及地上部分相對獨立,地下2~3層整體連通。

擬建項目采用整體大基坑形式開挖,開挖深度11.5m,基坑東北側局部開挖深度13.0m。擬建項目±0.000m標高為21.900m。基坑東側鄰近已建成的暢和西路綜合管廊工程。

暢和西路綜合管廊工程沿道路中部南北向敷設,目前管廊結構主體工程已完工,暢和西路綜合管廊K1+330—K1+555段均采用明挖法施工。本基坑距離暢和西路綜合管廊較近,基坑開挖對管廊結構有一定影響。

2 基坑概況

2.1 深基坑概況

擬建基坑開挖面積約1.4萬m2,綜合考慮文勘期間場地清表及地勘報告中孔口標高,場地內地面標高按-3.900m(絕對標高18.000m)考慮,場地東側紅線外地面標高按-1.900m(絕對標高20.000m)考慮,擬建建筑基坑基底標高為-15.400,-16.600,-16.900m,基底深度為 11.50,12.70,13.00m,基坑開挖周長約525.0m。

絕對標高15.500m以上為黏質粉土層,12.200~15.500m為粉細砂,11.200~12.200m為粉質黏土,9.200~11.200m為粉細砂,8.200~9.200m為有機質黏土,以下多為粉細砂層。

2.2 鄰近管廊概況

根據業主單位提供的管網資料,場地東側有1條南北向綜合管廊,距結構外邊緣水平距離約20m(見圖1)。該段綜合管廊工程為單層雙跨矩形混凝土框架結構(包括1跨綜合艙、1跨能源艙),凈跨分別為2.7,3.8m,凈高3.0m,覆土厚度約6.0m,頂板、底板及側墻厚度如圖2所示。

圖1 基坑與管廊關系

圖2 綜合管廊結構截面

綜合管廊結構沿環向設置變形縫,變形縫最大間距30m,縫寬30mm,變形縫處設置承插口連接。

綜合管廊結構頂、底板及側墻采用C35P8混凝土,保護層靠內側厚度40mm,靠土壤一側為50mm。

2.3 支護結構概況

1)場地北側、西側及南側區域采用坡率1∶0.5的復合土釘墻支護。

2)場地東側基坑支護上部采用坡率1∶0.4的土釘墻,下部采用樁錨支護。

3)場地東側人防通道處采用坡率為1∶0.5的土釘墻支護。

本工程基坑的側壁安全等級二級,設計使用年限為1年。基坑坡肩2m范圍內無堆載,2.0~10.0m范圍內施工超載按照20kPa考慮,基坑東側局部施工超載按照10kPa考慮。主體結構肥槽寬度按照基礎外邊線距基坑下口線凈距800~1 200mm考慮。

3 變形監測

3.1 基坑監測基準點與監測點布設

基準點應布設在建設工程施工影響范圍以外的地質穩定區域,本工程擬布設高程基準點3個,平面基準點4個,當基準點距離所監測工程較遠致使監測作業不方便時,宜設置工作基點;基準點和工作基點應在工程施工前埋設,經觀測確定其穩定后方可使用。監測期間,基準點應定期復測,施工期間擬3個月復測1次,當使用工作基點時應與基準點進行聯測。

工程周邊環境與周圍巖土體監測點應在施工之前埋設;工程結構監測點應在結構施工過程中根據施工進度及時埋設;監測點埋設完成并穩定后,應至少連續獨立進行2次觀測,取其穩定值的算術平均值作為初始值。

3.2 基于圖像技術的高精度變形監測

在計算機視覺系統中,電荷耦合元件(Charge-coupled Device,簡稱CCD)上的圖像是空間物體在成像平面上的投影。空間物體的幾何形狀在CCD上以像素的形式體現,并呈一一對應的關系,因此,結合相機幾何投影方式及比例尺換算,可由CCD上的目標像素計算出空間中物體的幾何尺寸,由目標像素的位移可以計算出空間中物體的實際位移(見圖3)。

圖3 基于圖像技術的高精度變形監測計算原理

3.3 3D變形測量機器人

3D變形測量機器人,即采用徠卡TS50自動完成對監測點的3D變形的監測,其測角精度0.5",測距精度0.6mm+1ppm,能滿足高精度測量要求,徠卡將壓電陶瓷驅動技術與異型拋物鏡面傳輸技術運用于TS50全站儀,確保即使在高速旋轉狀態下,仍能夠保證測量達到最佳精度,從而保證高效、可靠;在小視場多個棱鏡時縮小目標可視范圍,準確鎖定目標;更可像數碼相機一樣拍攝及存儲任何測量點的影像資料,豐富了原始數據;即使在極端惡劣的環境下,TS50仍能正常工作;適合全天候的自動化監測。

3.4 管線內力監測

3.4.1 監測方法

振弦式表面應變計是一種表面式應變計,具有抗壓、抗徑向力等特點,主要應用于各種鋼結構或混凝土結構表面應力應變測量。可焊接在鋼結構表面或螺栓固定在各種結構的表面進行長期自動化監測和定期檢測。主要應用于橋梁、隧道、大壩、建筑、鐵路、樁基、管線、空間結構(大型體育場館)等工程領域及物流機械的鋼結構或混凝土結構表面應變測量。

本工程對鄰近基坑一側已投入使用的剛性管線(供水/供暖管線)進行內力監測,由于管線外側纏繞有防火棉、保溫棉等材料,故無法直接焊接到管線表面,為更直接體現管線內力變形情況,采用強力膠粘貼固定至管線表面。

3.4.2 精度控制

振弦式表面應變計監測可采用振弦式頻率讀數儀進行讀數,測試精度達0.15%F·S,第三方監測單位在特殊情況下應增大監測頻率。

當被測管線應變荷載作用在應變計上,將振弦式壓力傳感器的彈性膜片產生變形,產生振弦式應力變化,從而改變振弦的振動頻率,頻率信號經電纜傳輸至讀數裝置(讀數儀),即可測出應力計的壓力值,同時可以測出埋設點的溫度值。

根據儀器編號和設計編號做好記錄并存檔,嚴格保護好儀器的引出電纜。

3.4.3 監測數據成果表述

管線內力監測利用與測力計匹配的讀數儀黑色引線夾連接測力計中線,紅色引線夾依次連接其他顏色電纜線并分別讀取相應頻率值,同時填寫監測原始記錄手簿。每次測試時盡量選擇相同的時間段,避免溫差變化引起鋼部件脹縮對測試數據的影響。取多支傳感器(不同顏色電線)測試值的平均值作為測力計的本次觀測值。管線內力的計算單位為kN,計算結果精確到0.01kN。現場數據采集完畢,及時對監測數據進行處理分析,并對各測點變形發展情況及趨勢進行綜合分析。

4 基坑開挖引起管廊變形數值分析

4.1 有限元分析原理

有限元是將一個連續體結構離散成有限個單元體,這些單元體在節點處相互鉸接,把荷載簡化到節點上,計算在外荷載作用下各節點的位移,進而計算各單元的應力和應變。用離散體的解答近似代替原連續體解答,當單元劃分得足夠密時,與真實解接近。

4.2 基坑數值分析模型

本次分析采用數值分析軟件Midas/GTS進行擬建項目基坑施工對既有管廊結構影響的變形分析計算,數值分析模型如圖1所示,模型大小為225m×212m×60m,共計84 337個單元,55 656個節點。在模型底面(z=-60m)處施加豎向約束,在模型的側面(x=0,x=225m;y=0,y=212m)處施加水平約束。數值計算模型依據地勘材料及基坑設計文件建立,未考慮施工過程中出現的異常工況。

圖4 基坑計算模型

4.3 建筑回筑荷載

教學樓主體建筑分為地上5層,地下3層。地上建筑考慮荷載標準值按照15kPa/層計算,地下建筑考慮每層荷載標準值按照40kPa/層計算。

4.4 管廊結構的模擬

鄰近基坑管廊結構為單層2跨混凝土框架結構。管廊結構采用SHELL單元模擬。

4.5 支護結構模擬

項目支護結構包括放坡體系及樁錨體系,其中細分后還包括冠梁、土釘及錨索。基坑排樁根據抗彎和剛度等效原理,采用SHELL單元模擬,冠梁、排樁結構采用梁單元模擬,土釘及錨桿采用植入式桁架單元模擬。在錨索張拉階段施加預應力。

4.6 基坑施工的模擬

數值分析過程中考慮了基坑開挖、建筑回筑的施工順序,施工過程中樁錨、樁撐支護和土體之間的相互作用等因素影響。

4.6.1 準備階段

模型初始化,生成暢和西路綜合管廊進行開挖前的平衡運算,形成基坑開挖前的初始應力場。

4.6.2 基坑開挖階段

1)進行圍護樁施工,做好基坑的圍護體,并進行平衡計算。

2)分層放坡開挖遠離管廊側土體,施作坡面噴混凝土及土釘、錨索支護,進行平衡計算。

3)分層放坡開挖鄰近管廊側土體,施作坡面噴混凝土及土釘、錨索支護,進行平衡計算。

4.6.3 建筑回筑階段

施加教學樓建筑基底荷載至坑底土層,進行平衡計算。

4.7 基坑開挖階段引起暢和西路綜合管廊變形分析

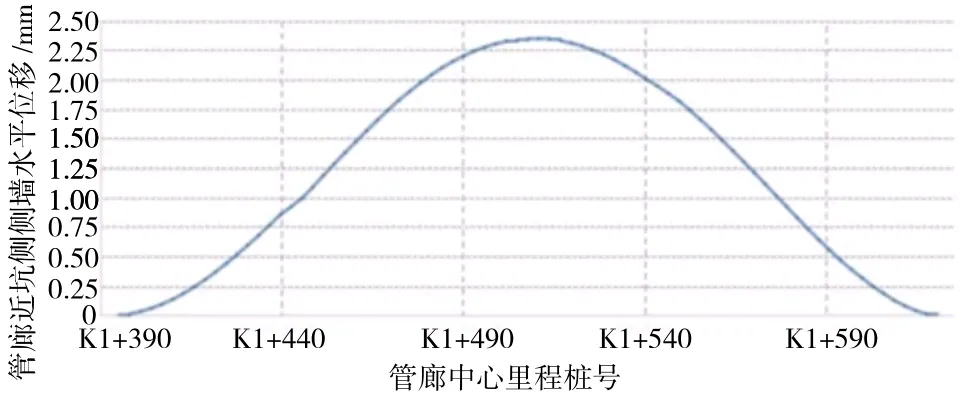

基坑開挖施工引起的管廊近基坑側側墻水平位移如圖5所示,向坑內變形為正。基坑開挖引起的管廊橫斷面底板豎向位移如圖6所示。基坑開挖引起的管廊縱斷面底板豎向位移如圖7所示,其中nL/6為測線與東側墻的距離,L為斷面跨度。

圖5 基坑開挖引起管廊側墻水平位移

圖6 基坑開挖引起管廊橫斷面底板豎向位移

圖7 基坑開挖引起管廊縱斷面底板豎向位移

基坑開挖引起的管廊結構變形呈現兩端變形小,中間變形大的規律。其中,最大回彈變形為2.29mm,最大水平位移2.34mm。

4.8 建筑回筑階段引起暢和西路綜合管廊變形分析

建筑回筑施工引起的管廊側墻水平位移變化趨勢與基坑開挖引起管廊側墻水平位移類似。

建筑回筑引起的管廊橫斷面底板豎向位移如圖8所示。

圖8 建筑回筑施工引起的管廊橫斷面底板豎向位移

建筑回筑引起的管廊縱斷面底板豎向位移如圖9所示,其中,nL/6為測線與東側墻的距離,L為斷面跨度。

圖9 建筑回筑施工引起的管廊縱斷面底板豎向位移

建筑回筑引起的管廊結構變形呈現兩端變形小,中間變形大。其中,最大沉降變形為4.25mm,最大水平位移3.03mm。

5 結語

如圖10所示,基坑開挖過程為回彈過程,由于開挖土體的卸荷,地層表現為回彈。而建筑的回筑過程,由于上部建筑荷載大小超過卸載土體的先期應力,因此土層的變形包括應力段Pi<Pc的再壓縮部分及應力段Pi>Pc的壓縮部分。數值計算的結果與理論基本符合。

圖10 管廊結構變形理論分析圖

以上模擬了基坑開挖及建筑回筑前后管廊結構在通常工況條件的變形情況,從分析計算結果看,基坑開挖前模擬的管廊結構變形情況與理論變形趨勢相同。綜合管廊結構外觀質量、新舊程度、模擬計算結果及類似工程經驗提出管廊結構變形控制標準,保證管廊結構安全。