科學認識食糖、合理消費食糖

魏 冰,藍艷華,王 琳

(1中國糖業協會,北京100045;2全國甘蔗糖業信息中心/廣東省科學院南繁種業研究所,廣東廣州510316)

0 引言

據研究數據顯示,2020年消費者最關心、擔憂的問題,依然是食品安全。近年來,特別是2017年以后,媒體對于如“糖會致癌”“糖害猛于煙害”等食糖“妖魔化”的宣傳報道層出不窮,談糖色變的現象比比皆是。由于媒體大肆宣傳普及控糖觀念,“抗糖”“斷糖”“零糖”的消費理念已在消費者中傳播開來,導致大眾對食糖認知陷入嚴重誤區,致使食糖替代品快速發展,食糖消費增長受阻。科學客觀的文章無論是在數量上還是在影響力上都與“反”糖宣傳無法相提并論。特別是行業內部,對于食糖消費端相關工作的重視程度遠遠低于生產端,無論是在思想觀念還是資金支撐方面均是如此。越來越多“糖有害健康”的言論,嚴重誤導了大眾,因此,很有必要開展適量吃糖有益健康的科學普及宣傳。

1 甜味市場現狀

1.1 食糖消費增長緩慢

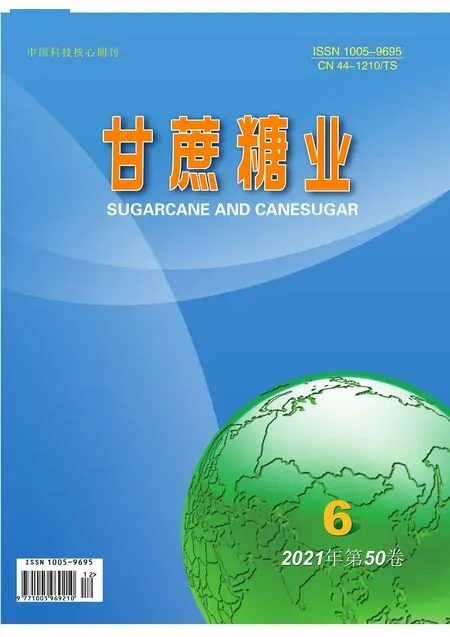

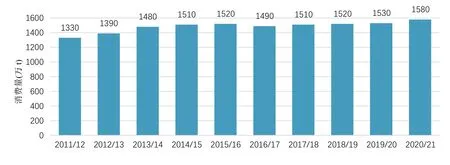

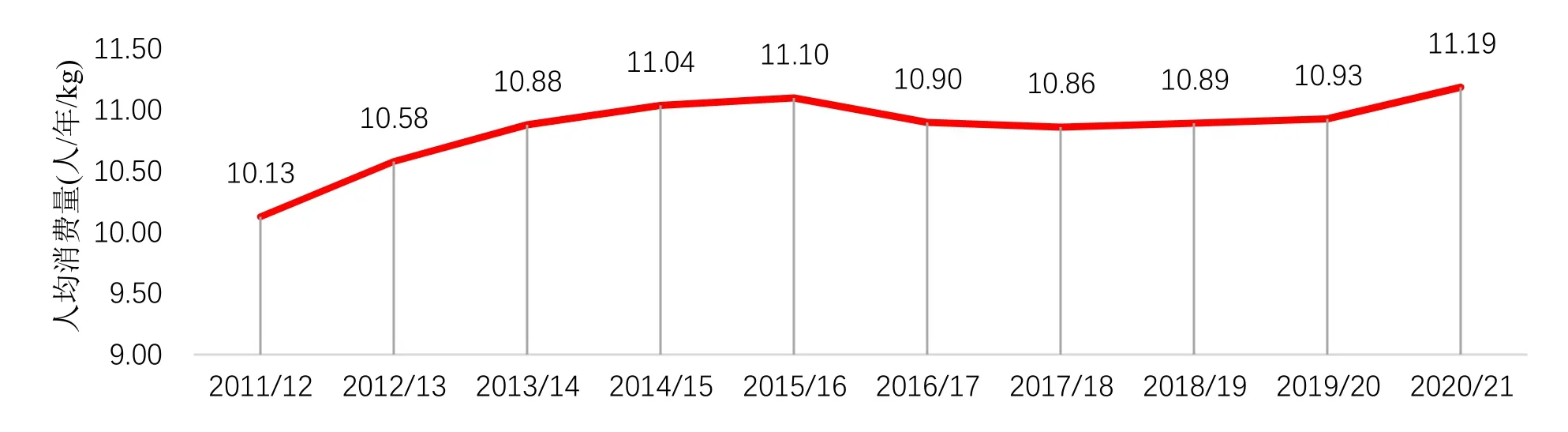

根據中國糖業協會數據顯示,2020/21年制糖期我國食糖消費量為1580萬t,比 2011/12年制糖期增加了250萬t;人均食糖消費量11.19 kg,比2011/12年制糖期增加了 1.06 kg(見圖1、2)。近10年,我國食糖消費主要有以下特點:一是人均食糖消費水平偏低。2018/19年制糖期,我國大陸人均食糖消費不及世界平均水平的 50%;甚至與我國香港和臺灣地區相比,差距仍較大(見圖3)。二是食糖消費占甜味市場份額減少。2020年食糖的甜味市場份額縮減至52%,比2013年下降了6.5個百分點,比2004年下降了17個百分點。三是甜味消費市場中食糖及甜味劑占比不夠合理。我國食糖消費占 52%左右,而世界平均水平 77%;我國高倍化學甜味劑消費約占19%,世界平均則為9%[1]。

圖1 近10個制糖期我國食糖消費量

圖2 近10個制糖期我國人均食糖消費量

圖3 主要國家(地區)人均食糖消費量

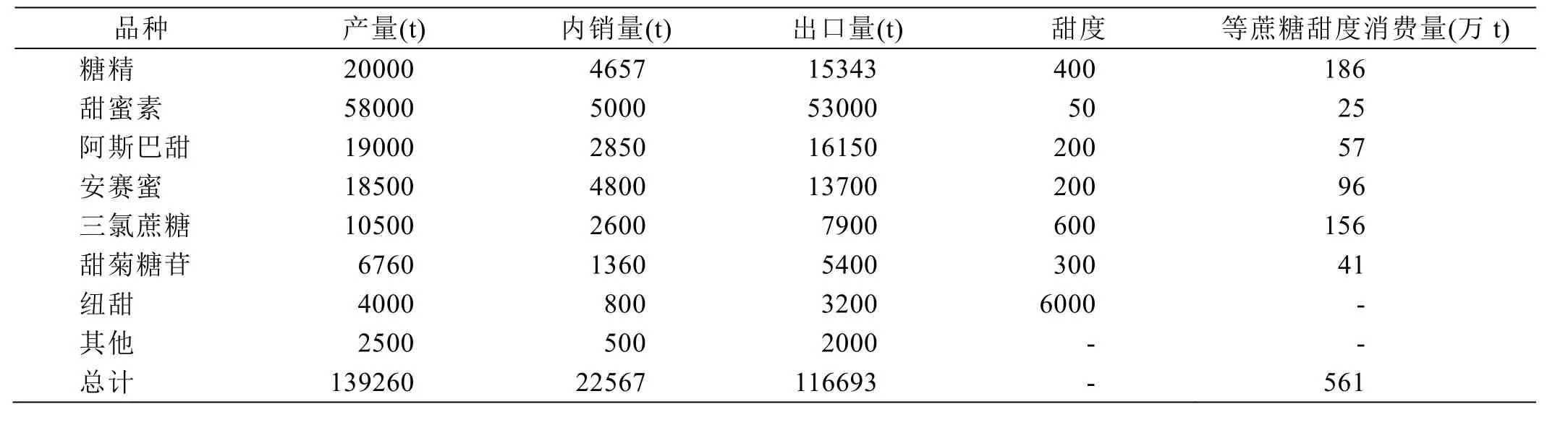

1.2 甜味劑產量穩定增長

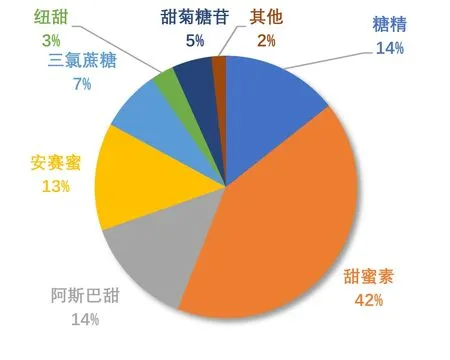

2010年以來我國甜味劑產量年均增長率達4%,2020年我國甜味劑產量合計約13.9萬t。全球甜味劑市場規模36億美元,我國是最大生產國。甜味劑的使用不斷蠶食食糖的市場份額(見表1、圖4)。受甜味劑等代糖品沖擊,食糖消費前景堪憂。在“零糖”火爆趨勢下,不少知名品牌紛紛推出類似新品。如在2018年元氣森林飲料迅速以“零糖、零脂、零卡”的特點占領市場,在京東飲料品類榜單上,元氣森林京東旗艦店銷量增量3.8萬,環比上漲61.7%。近2年市面出現了不少無糖低糖飲料,如可口可樂的AHHA、百事可樂的bubly微笑趣泡、TopoChico硬蘇打氣泡酒,農夫山泉的東方樹葉青柑普洱等。統一和康師傅都推出無糖冰紅茶,乳制品也以無糖為賣點。無糖市場份額激增,軟飲料是重災區。國內碳酸飲料市場無糖類飲料份額由 2017年 2.2%增加至2019年的6.2%。茶飲料無糖/低糖的市場份額由2017年2.4%增加至2019年15.8%[1]。

圖4 2020年我國甜味劑產量占比

表1 2020年我國甜味劑等蔗糖甜度消費量

2 食糖消費受阻的原因分析

2.1 政策導向因素

2017年4月25 日,原國家衛生計生委、體育總局、全國總工會、共青團中央、全國婦聯聯合下發《全民健康生活方式行動方案(2017-2025年)》,即“三減三健”(減鹽、減油、減糖、健康口腔、健康體重、健康骨骼)專項行動。2019年1月31日,國家衛生健康委辦公廳下發《健康口腔行動方案(2019-2025年)》,開展“減糖”專項行動。中小學校及托幼機構限制銷售高糖飲料和零食,食堂減少含糖飲料和高糖食品供應。鼓勵企業進行“低糖”或者“無糖”的聲名,提高消費者正確認讀食品營養標簽添加糖的能力。2019年7月9日,健康中國行動推進委員會又推出《健康中國行動(2019-2030年)合理膳食行動》,重點鼓勵全社會減鹽、減油、減糖,提倡到2030年人均每日添加糖攝入量不高于25 g;倡導天然甜味物質和甜味劑飲料替代飲品;鼓勵商店(超市)開設低脂、低鹽、低糖食品專柜。這一系列文件對企業的生產經營方向及消費者消費觀念具有強烈的導向作用,無形中推動大眾樹立食糖有害的觀念,而增加甜味劑的攝入。

2.2 宣傳導向因素

“糖的危害,甚于吸煙”“糖=毒品”等言論充斥大眾媒體。國家衛健委下屬單位國家食品安全風險評估中心發布了“中國城市居民糖攝入及其風險評估”中指出:“我國3歲及以上城市居民糖平均攝入量為 9.1 g/人/d,平均供能比為 1.9%,低于《中國居民膳食指南》推薦的每人每天50 g(或25 g)上限,也遠低于 WHO推薦的攝入糖提供的能量占膳食總能量(供能比)的上限,即 10%。同時,我國居民糖攝入的供能比遠低于世界上其他國家。”盡管如此,該報告的結論依然是“建議有關部門和全社會采取以青少年為重點的有效措施,制定基于科學和切合實際的‘減糖’策略和措施,作為實施國家相關健康政策的具體行動”。中國工程院某院士在某論壇上表示:“現在有輿論認為甜味劑是添加劑,不安全,這完全是誤解。甜味劑是現代食品工業不可缺少的一部分,隨著食品工業的發展,特別是科研水平的提高,未來還會有更多、更好、更安全的甜味劑。食品飲料企業要積極響應健康中國2030規劃綱要的規定,要幫助實施健康中國行動當中的合理膳食,想辦法在產品當中,盡可能地把糖的含量降下來”。

企業產品廣告、包裝上明確打著“無蔗糖”“零蔗糖”等宣傳字樣,廣告中“低/無/減卡路里”“無糖”“糖尿病友好”等迎合消費者追求健康的心理,具有明確誤導性的語句,暗示蔗糖是消費禁忌。一些商家將“零糖”和“無蔗糖”混淆,引起消費者誤解。這些不加分析的宣傳或者暗示,對消費者的食糖正常需求產生不符合科學的消極影響。而未經臨床試驗和科學評估的代糖產品被全面推廣普及,這是對國民健康和億萬青少年成長的極不負責。

2.3 成本效益導向因素

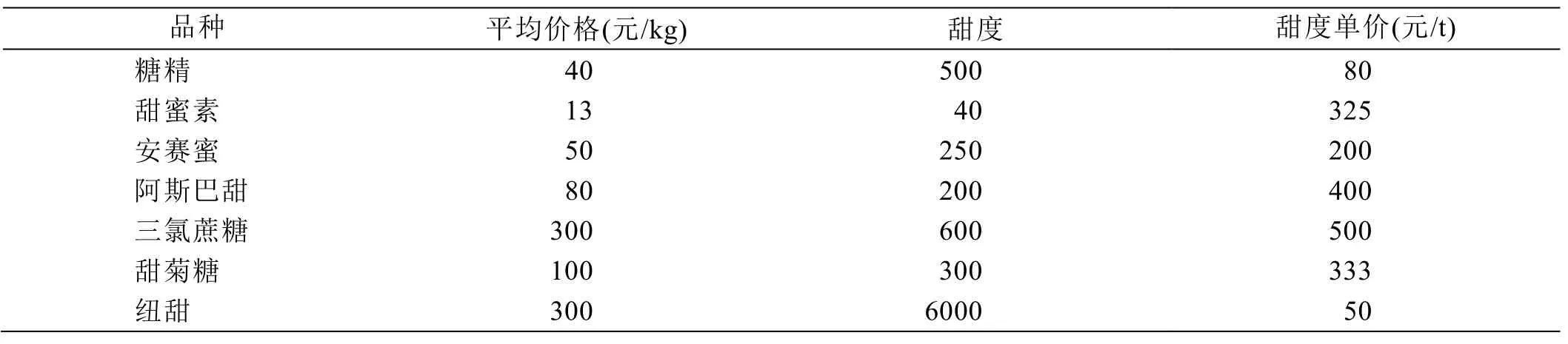

與食糖相比,甜味劑特別是人工合成甜味劑的甜度單價具有巨大的成本優勢(見表2),在食品、飲料的生產過程中,提供相同甜度的情況下,使用甜味劑的成本要大大降低。成本優勢將為人工合成甜味劑需求的增長提供動能。市面上的無糖飲料,大多比普通飲品高出數倍。這或許意味著,消費者要為所謂的健康理念支付更多溢價。無糖產品成本低、利潤高,在營銷上力排普通產品,超市貨架最顯眼處陳列著的是“無糖”飲品,彎下身找才能看到放在低層的普通含糖飲品。而在乳制品區域,也是各種無糖乳制品擺在首要位置且大搞促銷活動。

表2 各類甜味劑的甜度單價

2.4 居民營養及健康因素

《中國居民營養與慢性病狀況報告(2020年)》顯示,18歲及以上居民男性和女性的平均體重分別為69.6和59 kg,與2015年發布結果相比分別增加3.4和1.7 kg。我國城鄉各年齡組居民超重肥胖率繼續上升,18歲及以上居民超重率和肥胖率分別為34.3%和16.4%;2020年發表于BMJ雜志的最新一項流行病學調查結果顯示,中國成人糖尿病患病率12.8%,患者總數估計為1.298億,中國人受到肥胖和糖尿病的困擾。加上利益驅動下的非科學或偽科學的宣傳,誤導消費者把食糖當成上述現象的成因。

2.5 缺少科學的食糖宣傳

代糖產品廣告中反復宣傳“低/無/減卡路里”“無糖”“糖尿病友好”等詞匯,迎合消費者追求健康的心理,無形中暗示消費者食糖是影響健康的原罪,至此,“控糖”“糖是元兇”的輿論席卷而來,糖成為眾矢之的。事實上,100多年來,關于合成甜味劑及復配使用方法的安全性爭議一直沒有停歇,特別是在致癌性、遺傳毒性、生長繁殖等方面受到普遍關注。隨著甜味劑廣泛的使用,“無糖”食品屢次出現問題,比如2021年4月的元氣森林“產品標識事件”,2021年8月的“知乎月餅事件”,已經給過度迷信無糖概念的人提了醒。

3 科學認識食糖

食糖不僅是食品的調味品,給人們帶來愉悅美妙的口感,它更是人們生活的必需品,是人體5大營養素之一。人們食用糖后,經過消化,分解為單糖(葡萄糖和果糖)被人體吸收利用,產生熱能,維持生理機能,恢復體力,緩解疲勞,其分解產物為二氧化碳和水,極易排出體外,不殘留任何有害物質[2]。因此,世界衛生組織認為:適量吃糖有益健康,關鍵不能過量。世衛組織對吃糖的適量標準是:成年非體力勞動者 45 g/d。這是由食糖本身的生理功能和醫藥價值所決定的。中國農業大學食品學院副教授朱毅指出,代糖服用過多會擾亂腸道菌群,不僅影響代謝,還能夠觸發神經反應調節,讓大腦以為吃的是真正的糖,從而發生錯誤的指令,長此以往,胰島素會失衡,人反而會變胖[3]。發表在《細胞代謝》雜志上的研究表明,人工甜味劑會模仿大腦的饑餓狀態,導致一些生物吃更多的食物來尋求能量[4]。

3.1 糖是大腦和神經系統的唯一能源

食糖是人體最經濟、最安全、最有效的能量來源之一,為生命活動提供能量,還促進蛋白質的合成[5]。大腦長期缺糖,會使記憶力減退,嚴重的會導致老年癡呆。如果出現低血糖頭暈惡心,喝些糖水就能馬上緩解癥狀。

3.2 糖具有多種功效

糖廣泛應用于食品、醫藥和化工上,與我們的日常生活和健康息息相關[6]。糖在人體內所起的保健作用不能忽略:一是糖具有保護肝臟的作用,身體缺糖會損害肝臟;二是糖具抗氧化作用,如紅糖富含天然抗氧化物,即多酚化合物,能增強人體免疫力;三是糖具醫藥價值,據《本草綱目》和民間經驗證實:糖具有解酒和解毒作用[7]。糖能有效治療人體脫水,對腹瀉引起的嚴重脫水,只要吃點糖,這就是最簡單易行的搶救方法。糖還是一種防腐劑,對治療燒傷、槍傷等傷口有很好的功效,有助傷口愈合,使皮膚恢復光滑。

3.3 糖是一種安全有價值的食物來源

聯合國糧農組織(FAO)和世界衛生組織(WHO)聯合出版了《人類食物中的碳水化合物》,研究報告表明:食糖既不是導致齲齒的禍根,也不是使人肥胖的根本原因,更不會造成糖尿病和心血管疾病;吃糖不會造成微量元素缺乏,而且在食品中添加糖,能明顯增強人體對鐵和鈣的吸收,所以,適量吃糖能減少貧血癥[8]。以糖為原料投入商業化生產的醫藥保健品主要有人造血漿、甘露醇、硫糖鋁、乳果糖、低聚果糖等。

4 合理消費食糖

4.1 國家相關部委要高度重視

呼吁國家相關部門組織專家,在充分調研的基礎上,針對特定區域、特定人群實施“減糖”計劃,力爭做到“科學認識食糖、合理消費食糖、謹慎對待代糖”。

4.2 相關部門應加強基礎性研究

提請相關部門盡快組織一批醫學、營養學等專家學者,深入研究合成甜味劑特別是多種甜味劑復配對人體健康的影響,拒絕盲目推廣未經臨床試驗和科學評估的無糖、代糖產品,完善食品監管體系,科學普及代糖甜味劑知識。

4.3 主流媒體積極發揮科學普及的主力軍作用

在媒體發達、信息海量的當代社會,主流媒體有責任為大眾“領航”,也要有傳播科學、去偽存真,幫助老百姓看清真相的擔當。主流媒體的社會公信力和傳播力,對開展食糖知識科普內容宣傳會有事倍功半的效果。中國糖業協會將在食糖科普文章發表、食糖科普講座、糖料基地采風、糖業助力鄉村振興專題報道等與主流媒體積極合作。

4.4 與多種媒體平臺開展廣泛合作

中國糖業協會網站、微信公眾號已開《食糖與健康》專欄,內容包含食糖科普、糖的故事、中國糖史3個板塊,計劃從科普、人文、歷史3個層面進行系統的宣傳。《中國糖業》也計劃于改版后推出食糖與健康專欄。拍攝和投放大眾喜聞樂見的原創視頻到抖音、小紅書、B站等視頻平臺,講述食糖歷史文化小故事,科普食糖純天然的甜味屬性,打消大眾對食糖的誤解,樹立對食糖的正確認知。

4.5 行業共同參與是做好食糖消費宣傳工作的有力支撐

輿論對于食糖的認識,多年來形成了“一邊倒”的態勢,要改變這種狀況也不可能是一朝一夕的事,需要全行業團結一致,做好開展一場長期論戰和相關科學食糖研究工作。全行業要充分認識到當前食糖消費亂象對行業發展、對企業生存帶來的威脅,沒有科學的消費觀念,就沒有健康的消費市場,必然沒有行業生存發展空間。