中國天眼工程周邊地區土地利用時空演變與生態環境效應

劉金環, 李 威, 吳建峰

(1.南寧師范大學 地理科學與規劃學院, 廣西 南寧 530001; 2.貴州科學院 貴州省山地資源研究所, 貴州 貴陽 550001;3.貴州師范學院 地理與資源學院, 貴州 貴陽 550001; 4.貴州師范學院 貴州省流域地理國情監測重點實驗室, 貴州 貴陽 550018)

土地利用/覆被變化(LUCC)是人類活動和自然要素共同作用的結果[1]。探索土地利用結構及其功能的演變過程、趨勢可以反映區域生態環境變化的方向和速度,進而可對生態環境質量狀況進行評估[2-5]。

隨著全球生態環境問題的日益突出,以及當前社會經濟發展對生態環境的重視程度日益增強,土地利用轉型與生態環境之間的聯系越來越受到關注,已成為當前地理學、生態學和經濟學等眾多學科研究的熱點領域之一[6]。“三生”空間是對生態、生產、生活三類空間的總稱,相關學者將“三生”空間根據土地在人類生活中所發揮的功能,將其劃分為生產用地、生態用地、生活用地[7-8]。從“三生”空間研究土地利用轉型成為當前國內學者研究的重要研究視角。

在研究的內容上,“三生”空間研究方面國內學者按照不同的區域地理空間尺度進行分析,取得了一系列的成果。黃娟、李陽兵、徐倩等[9]以村域為研究對象,運用計量地理模型分析區域三生用地在結構和空間分布特征。楊清可等[10]以長江三角洲為例,從三生用地的角度探討區域生態環境質量惡化的主要原因。焦露等[11]從省級行政區的角度分析三生空間轉型的生態環境效應,結果顯示當前生態環境質量在下降,農業生產及生態用地減少。高星等[12]以雄安新區為例,定量分析雄安新區“三生”空間的時空演變及生態環境效應,結果表明生態環境惡化趨勢大于生態環境改善趨勢。趙旭等[13]以縣級行政單位為例,運用CLUE-S模型預測未來生產、生活和生態空間的動態演變趨勢,結果顯示生態空間未來將面臨嚴重威脅。研究過程和內容從尺度、方法上不斷豐富拓展,但大多數針對宏觀尺度、北方平原、河流流域以及城市等區域,對自然環境較為脆弱復雜的西南山地區域以及國家重大科技科技工程周邊研究相對較少。

FAST是中國建成的世界上最大射電天文望遠鏡,也是國家確定的九大科技基礎實施之一,周邊生態環境在FAST運行過程中扮演著極其重要的角色,FAST周邊屬于典型的喀斯特峰從洼地,也是貴州省喀斯特地貌發育的典型區域,獨特的地質環境造成生態脆弱性大和敏感性高。《黔南布依族苗族自治州500 m口徑球面射電望遠鏡電磁波寧靜區環境保護條例》規定FAST周邊的核心區為禁止開發區,中間區為限制開發區,邊遠區為適度開發區。FAST的核心區禁止從事破壞生態環境的活動,當前貴州省生態脆弱區的生態環境衰退,生態修復主要有退耕還林還草,小流域治理[14],發展生態經濟[15]等。FAST周邊區域有學者研究其鄉村振興[16]及其旅游經濟效應[17-18],鮮有從“三生”空間角度揭示土地利用和生態環境效應變化的相關研究。

本文以FAST周邊地區為研究對象,基于“三生”空間視角研究FAST周邊發展對土地利用的影響和生態環境變化,并對其生態環境效應進行評估,有利于揭示FAST周邊人類生活—生產活動對生態環境的影響,從整體上掌握FAST周圍的生態環境變化趨勢,為FAST的運行和發展提供生態環境保護的建議,促進FAST地區土地利用轉型與生態環境的協調發展和可持續發展。

1 研究區域概況

2013年出臺的《貴州省500 m口徑球面射電望遠鏡電磁波寧靜區保護辦法》中,以FAST臺址為中心將FAST周圍按照距離的遠近進行區域劃分,劃分結果分為核心區(半徑5 km以內)、中間區(半徑5~10 km以內)、邊遠區(半徑10~30 km以內),是FAST的安全運行保護方案。FAST的核心區、中間區、邊遠區分別占據貴州省的平塘縣、羅甸縣、惠水縣,因此本研究選取的研究區域為FAST周邊的3個縣:平塘縣、惠水縣、羅甸縣。500 m口徑球面射電望遠鏡(FAST)位于貴州省南部的黔南布依族苗族自治州平塘縣的克度鎮(25°39′10″N,106°51′20″E)喀斯特洼地中。

FAST周邊屬貴州云貴高原東南坡向廣西丘陵過渡地帶,地勢東南低西北高,地貌的形態主要為溶蝕洼地、落水洞、豎井、天坑。海拔在225~1 690 m之間,屬于典型的喀斯特地貌,分布廣泛的峰叢洼地。年平均降雨量1 150~1 350 mm之間,4—10月為降雨集中時段,占全年降水的90%左右,降雨分配不均,空間差異大。年均溫在15~18 ℃之間,年平均濕度在75%~79%之間,氣候類型屬于中亞熱帶濕潤季風氣候。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源

本研究使用2000,2005,2010,2013和2017年共5期FAST周邊平塘縣、惠水縣、羅甸縣1∶10萬的TM遙感影像數據。遙感數據來源于地理國情監測云平臺(http:∥www.dsac.cn/),空間分辨率為30 m,利用ENVI和ArcGIS等軟件分別對遙感影像進行幾何校正等預處理,幾何校正誤差在1個像元之內,建立解譯標志將5期TM遙感影像數據劃分為林地、耕地、建設用地、草地、水域、城鄉工礦居民用地與未利用地6大類以及25個二級分類,并參照相關學者對“三生”空間土地利用分類結果[7-8],將FAST周邊平塘縣、惠水縣、羅甸縣的土地利用數據分為3個一級類和8個二級類。其他輔助數據如研究區1∶5萬DEM、行政區劃等,所有數據利用研究區矢量邊界對其進行裁剪,均統一轉換為WGS84/Albers Equal Area Conic投影參與空間計算。

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用類型轉移矩陣 土地利用轉移矩陣是對土地利用類型轉換的描述,可以反映土地利用類型在一定時間段內的轉移數量和轉移方向[19],其表達式為:

(1)

式中:Sij為研究時段內土地利用類型i轉換為土地利用類型j的面積;n為土地利用類型的數量。

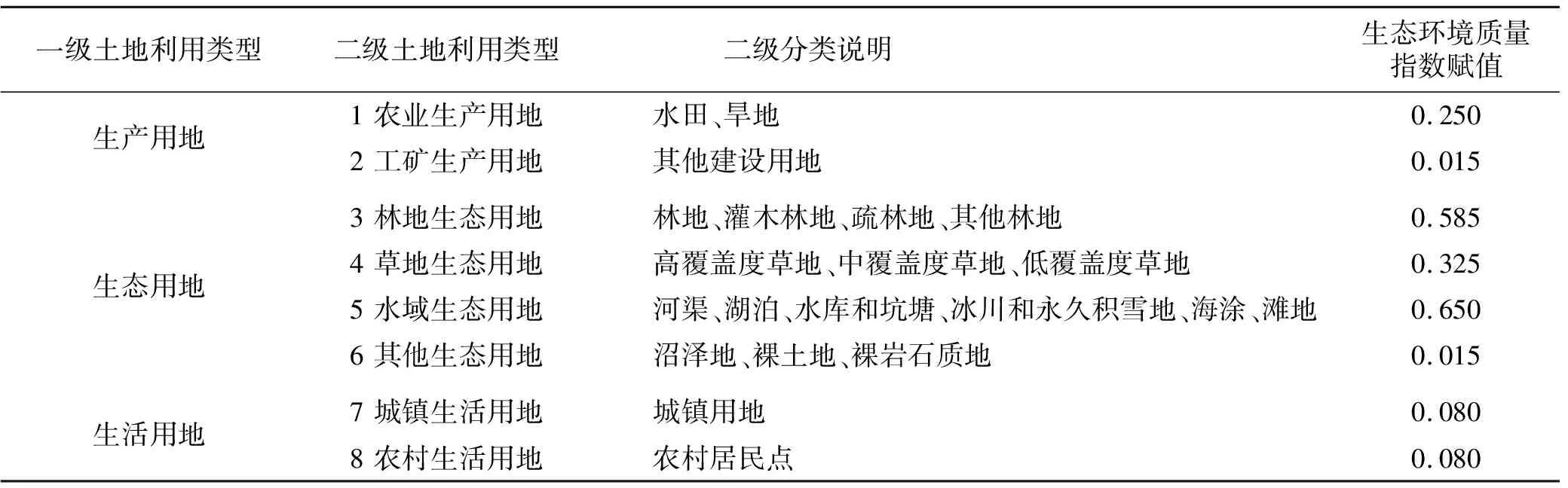

2.2.2 生態環境效應 本研究選用模糊賦值的方法對生態環境質量指數進行賦值,主要借鑒不同學者對“三生”空間的生態環境質量指數賦值的研究成果[20-22],結合FAST周邊地區的自然地理環境特征情況,對FAST周邊的惠水縣、羅甸縣、平塘縣的“三生空間”土地利用類型的生態環境質量指數進行[0,1]之間的模糊賦值,賦值結果詳見表1。

表1 FAST周邊地區“三生”空間土地利用分類與生態環境質量指數

通過生態環境質量指數、土地利用轉型的生態貢獻率來分析FAST周邊惠水縣、羅甸縣、平塘縣的土地利用時空轉型和生態環境效應。

①區域生態環境質量指數。區域生態環境質量指數(EV)是描述各區域整體的生態環境質量狀況,計算區域內生態用地、生產用地、生活用地不同的生態質量水平和面積比例[23],其表達式為:

(2)

式中:EVt為t時期的生態環境質量指數;n為土地利用類型的數量;Cki為第k個生態單元內用地類型i的面積;Ck為第k個生態單元的面積;Ri為第i種土地利用類型的生態環境質量指數。

②土地利用類型轉換的生態貢獻率。土地利用轉型的生態貢獻率是用于描述出土地類型轉型所影響的區域生態質量變化,分析造成區域生態環境變化的主導因素[24],其表達式為:

LEI=(LEt+1-LEt)LA/TA

(3)

式中:LEI為土地利用類型轉換的生態貢獻率;t為時間; LA為該變化類型的面積; TA為總面積; LEt為初期的土地利用變化所賦予的生態環境質量指數; LEt+1為末期的土地利用變化所賦予的生態環境質量指數。

3 結果與分析

3.1 土地利用動態變化

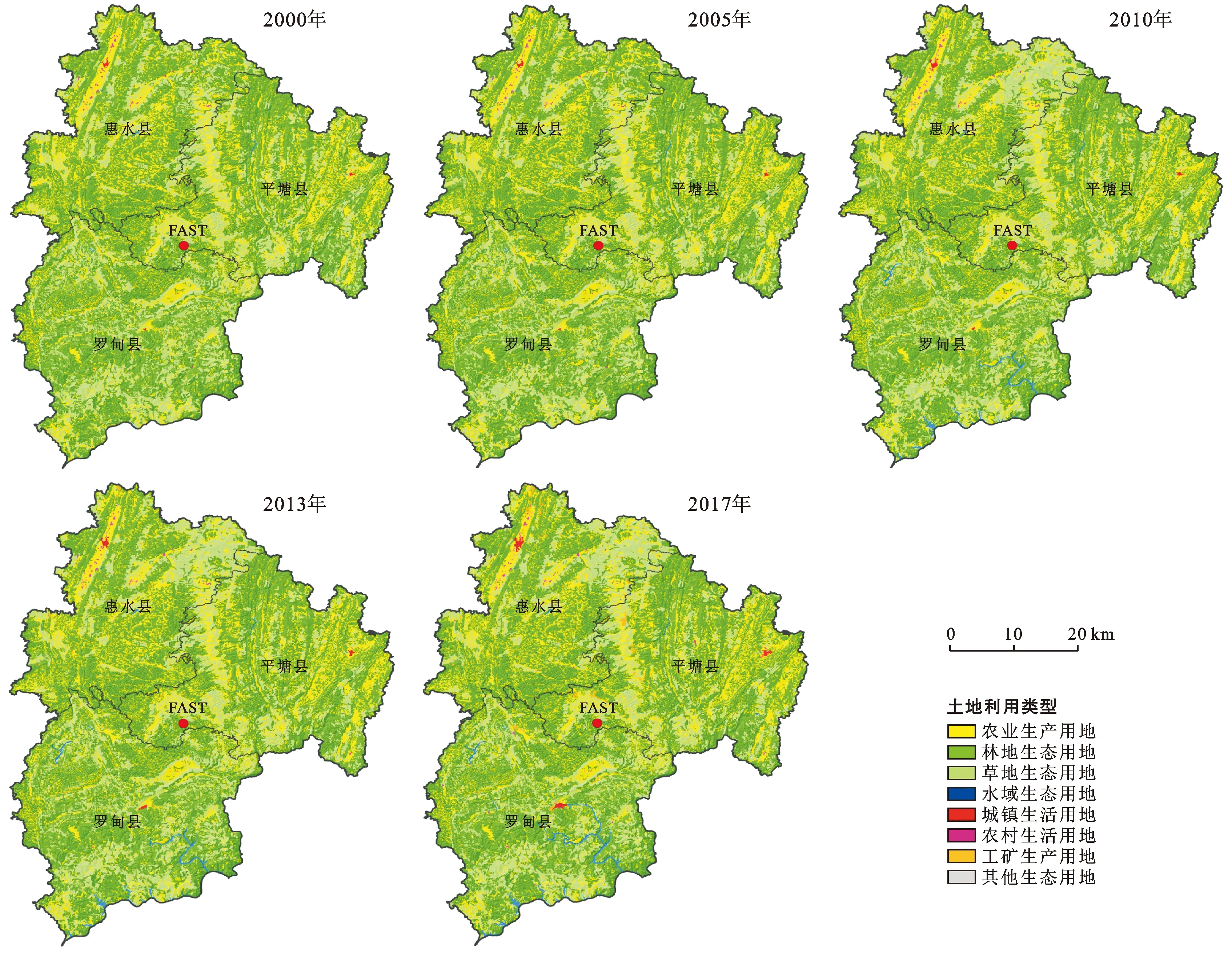

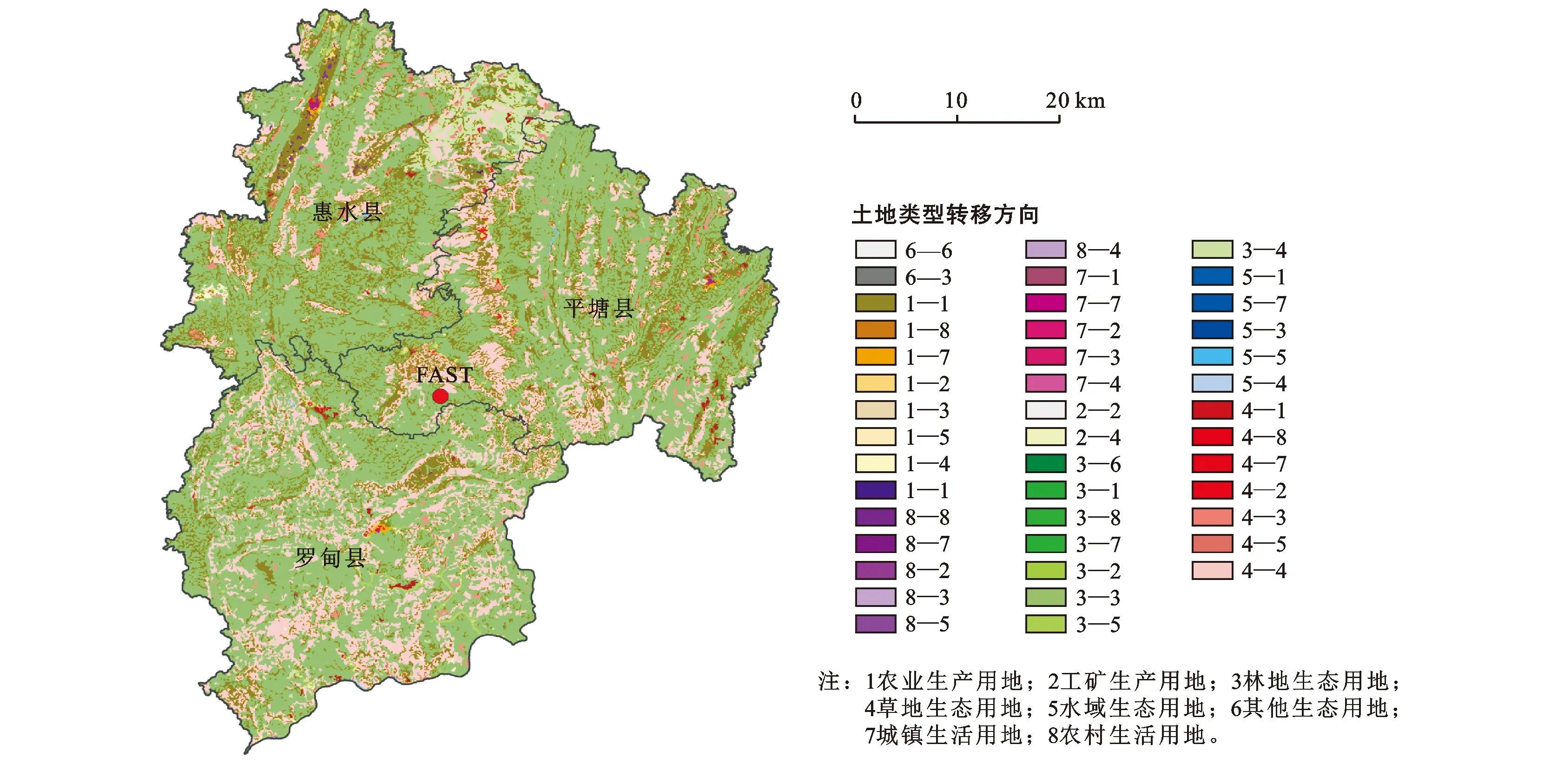

FAST周邊平塘縣、羅甸縣、惠水縣2000—2017年5期的土地利用如圖1所示。FAST周邊的土地利用類型主要以林地為主,林地生態用地占總用地面積約59.36%,惠水縣、羅甸縣、平塘縣的林地覆蓋度都很高。其次為草地生態用地、農業生產用地,占比分別大約為19.92%,20.00%。在2000—2005年的土地利用結構中,水域生態用地分布面積較小。到2010年之后,水域生態用地面積擴大且主要集中分布在羅甸縣。2010年之后,FAST周邊地區的北部及惠水縣北部地區,草地生態用地面積有著明顯的變化,主要為生態用地轉變為草地生態用地。城鎮生活用地的集中分布于縣政府駐地的分布相關,農業生產用地呈條狀分布在FAST周邊西北部的惠水縣地區,由于惠水縣西北部與貴陽市接壤,農業生產用地和城鎮居住用地分布較平塘縣、惠水縣多。其他土地利用類型分布面積較小,且為零散分布在平塘縣、惠水縣、羅甸縣。

圖1 惠水縣、羅甸縣、平塘縣2000-2017年土地利用類型

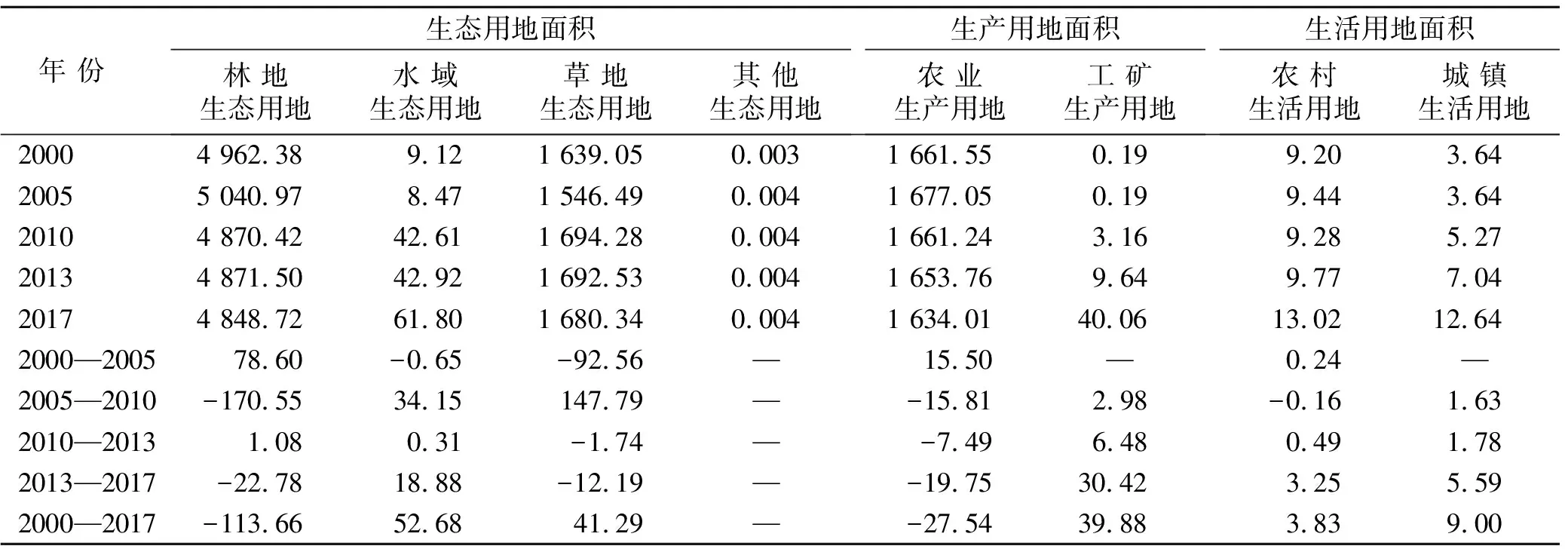

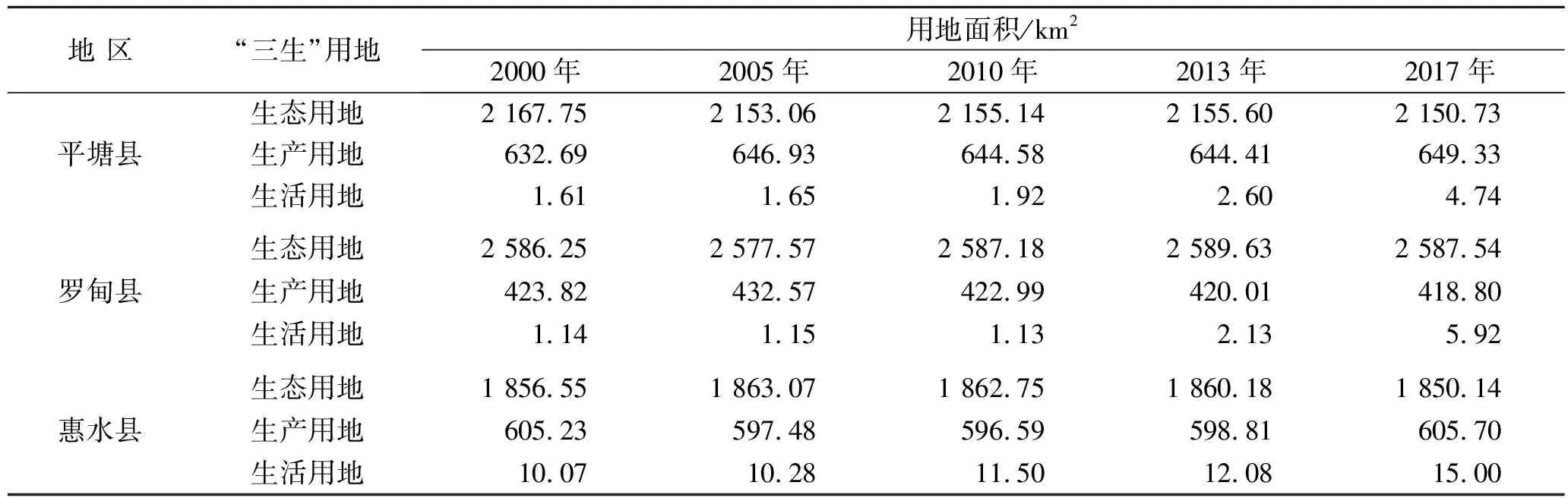

從2000—2017年土地利用變化表(表2)和“三生”空間變化表(表3)可以看出,FAST周邊平塘縣、惠水縣、羅甸縣的土地利用面積由大到小順序為:生態用地>生產用地>生活用地,FAST周邊的林地生態用地、農業生產用地、草地生態用地結構類型占比最大。2000—2017年FAST周邊生產用地面積呈現增長的趨勢,共增加12.34 km2,農業生產面積減少,工礦生產面積增加。平塘縣為生產面積增加主要的地區,2005—2017年平塘縣工礦用地面積共增長14.82 km2,惠水縣、羅甸縣的生產用地面積基本保持不變或略有減少。在2005年之前,FAST周邊土地的生產類型以農業為主,無較大的工業開展。2008年FAST工程項目在平塘縣克度鎮啟動,也帶動周邊的發展,使建設活動增加,在2010年工礦用地的面積增加,主要為平塘縣的工礦用地面積變化。2000—2017年FAST周邊生態用地面積呈減小的趨勢,共減少19.69 km2,主要為平塘縣、惠水縣生態面積減少,羅甸縣的生態面積變化不大。平塘縣2016年FAST工程建設完成,同年平塘縣克度鎮利用FAST的影響力優勢發展旅游業,將克度鎮打造成為天文小鎮,因此2000—2017年平塘縣的生產用地面積迅速增加,生態用地面積呈現逐年下降的趨勢。2000—2017年FAST周邊生活用地面積呈現增長的趨勢,共增加12.83 km2。總體上3個縣的居住用地所占的面積比例不大,但農村生活用地和城鎮生活用地面積都在持續增長。隨著城市化進程的快速發展,城鎮生活用地的增長速率大于農村生活用地的增長速率。總之,FAST周邊城市建設,修建公路、發展旅游業等帶動經濟的發展,也是生態用地面積減少,生產、生活用地面積增加的重要因素。

表2 FAST周邊地區2000-2017年土地利用變化 km2

表3 惠水縣、羅甸縣、平塘縣2000-2017年“三生”用地面積變化

3.2 土地利用轉移矩陣

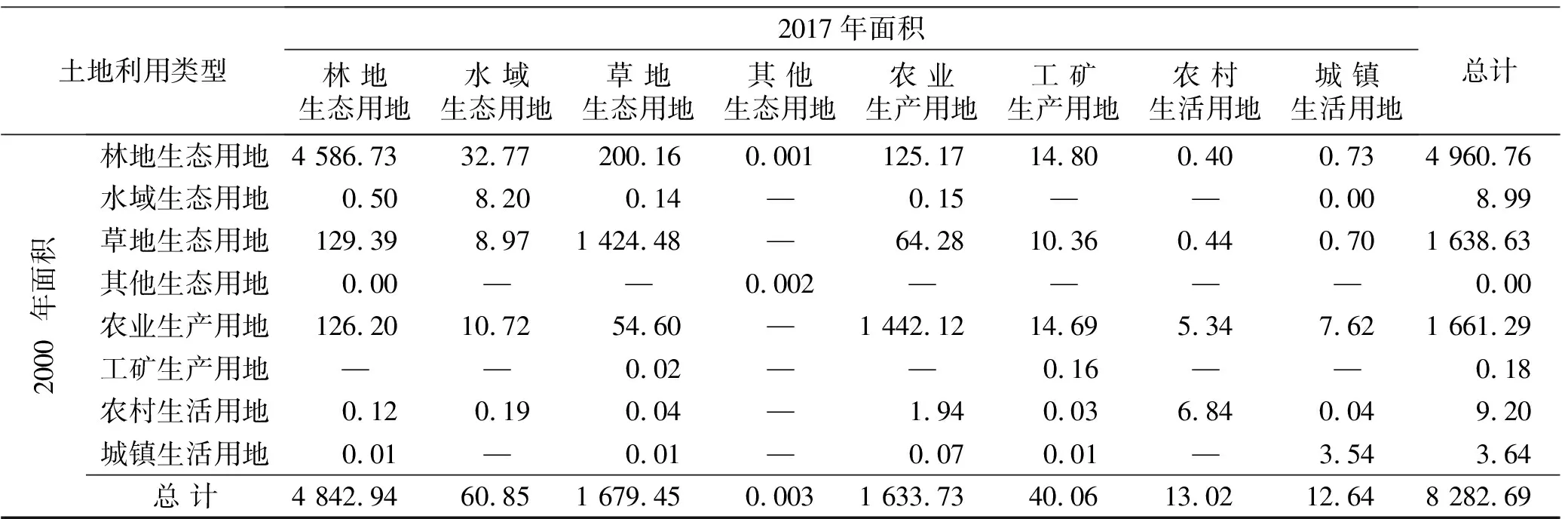

運用ArcGIS空間分析功能,結合公式(1)計算出FAST周邊地區2000和2017年的土地利用轉移矩陣,描述FAST周邊2000—2017年的土地利用轉換數量和方向。

根據2000—2017年平塘縣、惠水縣、羅甸縣土地利用轉移矩陣表(表4)和2000—2017年FAST周邊土地利用轉移情況(圖2),2000—2017年的土地利用變化方向主要在林地生態用地、草地生態用地、農業生產用地、水域生態用地之間相互轉換。 ①FAST周邊土地利用轉移空間。2000—2017年林地生態用地轉變為草地生態用地明顯的區域位于研究區的北部。水域生態用地的變化主要位于羅甸縣,水域面積增大是在原河流的基礎上占用周圍的林地、農業用地、農村生活用地河流進行拓寬。工礦生產用地的變化主要位于平塘縣FAST項目及周邊地區,FAST項目對土地利用的轉移產生影響。城鎮生活用地增加主要是以縣中心向周圍擴大增加,縣中心優越的交通、經濟等條件有利于城鎮化的發展,但總體上變化的面積不大。FAST周邊其他的“三生”用地類型未發生明顯的變化。 ②FAST周邊土地利用轉移方向。2000—2017年林地生態用地的轉出面積最大。FAST周邊的林地8.76%轉變為水域生態用地,53.51%轉變為草地,33.47%轉變為農業生產用地。草地60.42%轉變為林地,30.02%轉變為農業生產用地。農業生產用地57.58%轉變為林地,4.56%轉變為水域,24.91%轉變為草地。2000—2017年,其他生態用地面積幾乎保持不變,工礦生產用地、農村生活用地、城鎮生活用地的面積轉換速率都很小,面積并無較大的變化。2000—2017年,林地生態用地、草地生態用地、農業生產用地的土地利用產生很大的改變。工礦業的發展、城鎮的發展、旅游業的發展等生產、生活功能都主要是占用生態用地進行發展,導致生態用地向生產用地、生活用地轉型。

表4 惠水縣、羅甸縣、平塘縣2000-2017年土地利用轉移矩陣 km2

圖2 FAST周邊2000-2017年土地利用類型轉移情況

3.3 生態環境效應

根據公式(2),計算得出2000,2010和2017年FAST周邊惠水縣、羅甸縣、平塘縣“三生”空間的生態環境質量指數。得出2000年的生態環境質量指數為0.471 0,2010年的生態環境質量指數為0.469 5,2017年的生態環境質量指數為0.468 1。在2000—2010年,生態環境質量指數下降0.001 5;在2010—2017年間,生態環境質量指數下降0.001 4。結果表明,FAST周圍惠水縣、羅甸縣、平塘縣的生態環境質量指數總體呈略微下降的趨勢,雖下降的幅度不大,但仍表明生態環境質量下降的趨勢,生態環境總體呈現衰退。其中在2000—2010年間的生態環境質量下降程度較2010—2017年的大,2010—2017年間的生態環境下降狀況較為緩慢。

對研究區2000,2010,2017年3期土地利用采用900 m2網格大小將土地利用類型劃分為10 673個網格單元,運用公式(2)計算每個網格單元的生態環境質量指數,計算得到的生態環境質量指數賦給劃分網格單元的中心點,對中心點進行空間差值,得到三期生態環境質量空間分布圖,并用自然斷點法(ArcGIS該分類方法是利用統計學上的Jenk最優化法得出分界點,能夠使劃分各級之間的內部方差之和達到最小)劃分為5類,依次劃為差、較差、一般、較好和好5類(如圖3所示)。研究區生態環境質量大部分地區屬于較好、好水平,在空間上呈現南部優于北部的狀態,高值區域主要分布在惠水縣南部、平塘縣北部以及羅甸縣中部區域,差值區域主要分布在縣域和鎮域周邊,范圍逐漸擴大,主要是由于研究時段城市建成區域擴張速度加快,其中惠水縣生態環境質量空間變化最為明顯,2010年在惠水縣北部生態環境質量呈現明顯下降,由高質量區轉變為較差、差質量區,主要原因是惠水北部長田工業園區建設擴張導致,羅甸縣的生態環境質量保持在中、高質量水平,變化相對較小。

圖3 FAST周邊地區生態環境質量空間分布

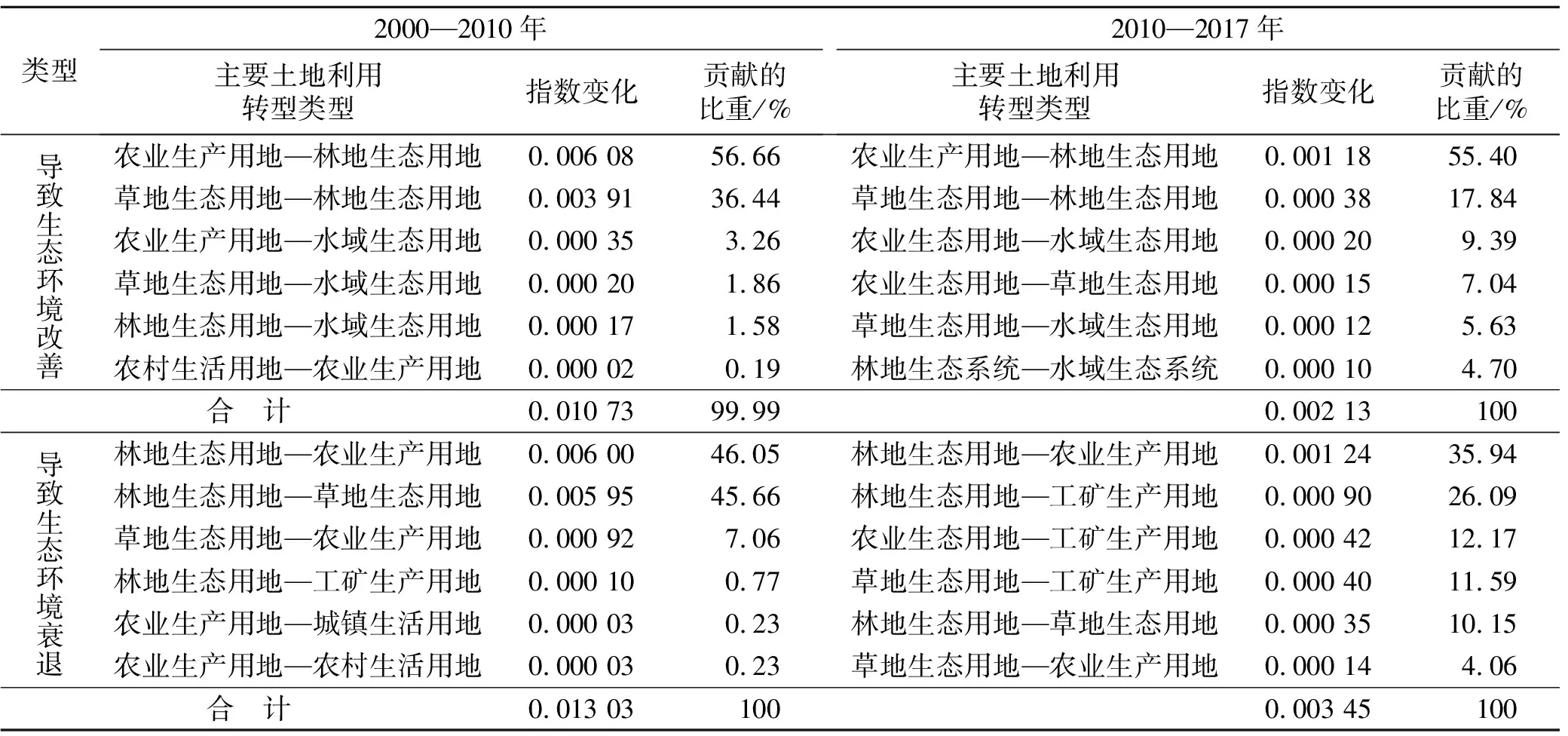

根據公式(3)分別計算出2000—2010年和2010—2017年導致FAST周邊生態環境變化的主導土地利用變化類型和生態環境貢獻比重(表5)。由表5可知,土地利用類型之間的相互轉化會產生正面的生態環境效應,也會產生負面的生態環境效應[25]。生態環境改善的同時也會存在生態環境衰退,使得生態環境變化的幅度不大[26],生態環境改善的幅度大于衰退的幅度,則生態環境為改善的趨勢,反之則為衰退的趨勢。2000—2010年,FAST周邊的生態環境變化幅度較大。農業生產用地、草地生態用地轉變為林地生態用地,為FAST周邊的生態環境的改善分別提供56.66%和36.44%的貢獻率。林地生態用地轉變為農業生產用地、草地生態用地導致FAST周邊生態環境的衰退的占比分別為46.05%,45.66%。2010—2017年,FAST周邊生態環境變化幅度較小。農業生產用地、草地生態用地轉變為林地生態用地為FAST周邊的生態環境的改善分別提供55.40%和17.84%的貢獻率。林地生態用地轉變為農業生產用地、工礦生產用地導致FAST周邊生態環境衰退的占比分別為35.94%,26.09%。2010—2017年與2000—2010年相比,影響FAST周邊生態環境衰退的主要土地利用類型發生改變,由林地生態用地—草地生態用地變為林地生態用地—工礦生產用地,因此可知工礦生產用地的增加為2000—2017年導致生態環境衰退的重要原因。

表5 FAST周圍生態環境變化的主導土地利用變化類型及貢獻率

綜上所述,FAST周邊的生態環境整體呈現下降的趨勢。在2000—2010年生態環境變化較大主要是由于2008年FAST項目啟動需要工程開發,新修公路,促使生態環境變化幅度較大。總體來看,2008—2016年間,FAST工程建設、生態移民、城鎮化、旅游業的發展,加速周邊土地利用的轉換,從而使FAST周邊的高生態指數土地利用轉向低生態指數的土地利用,導致生態環境衰退。同時,考慮FAST周邊旅游業的發展,未來的發展中會占用更多的生態用地,并轉變為生產用地、生活用地,FAST周邊的生態環境還會產生下降的趨勢。因此在FAST周邊的未來發展中,要注重生態用地的保護和建設,對生態用地進行調整和優化,以防止生態環境質量的惡化。

4 結 論

(1) 2000—2017年FAST周邊平塘縣、惠水縣、羅甸縣的“三生”空間土地利用類型表現為:生態用地>生產用地>生活用地,以林地分布為主,FAST周邊的林地覆蓋度都很高,林地生態用地的占總用地面積約為59.36%,其次為草地生態用地、農業生產用地。2000—2017年,FAST周邊的生態占地面積呈現減小變化,而生活、生產占地面積呈現增長變化。

(2) 2000—2017年FAST周邊平塘縣、惠水縣、羅甸縣土地利用轉變類型中,轉出面積最大的為林地生態用地,占轉出面積的46.14%,轉入面積最大的為草地生態用地和農業生產用地。FAST工程建設加速土地利用類型的轉變,促使FAST周邊林地生態用地、草地生態用地、農業生產用地、水域生態用地的相互轉換,并加快轉換速度。

(3) 2000—2017年FAST周邊的生態環境質量指數由0.471 0下降到0.468 1,生態環境呈現下降的趨勢,但整體的下降幅度不大。生態環境呈現下降的趨勢主要是FAST周邊的發展占用生態功能的土地利用類型,促使高生態環境質量指數的生態用地轉向低生態環境質量指數的生產用地和生活用地,導致生態環境質量指數下降,生態環境衰退。

FAST項目以及天文小鎮的建成將帶動周邊旅游業的發展,FAST周邊鄉村旅游是當前政府主要的發展方向,對促進農村經濟和農民致富起到積極作用,本研究基于“三生”空間對FAST周邊土地利用進行定量化研究,從土地利用變化分析生態環境效應,結果顯示FAST周邊區域生態環境質量略有下降。FAST為中國重大工程科技項目,周邊的生態環境對其安全運行有著重要的意義,為保障FAST項目的安全運行以及地方經濟的發展,建議加大FAST周邊生態環境保護宣傳,提高周邊居民的生態環境保護意識;增加生態用地規劃發展,發展生態農業和生態旅游業,擴大生態用地面積,提高FAST周邊的生態環境質量;制定和完善生態環境保護法律法規,嚴格執行生態保護紅線,在發展FAST周邊的同時注重經濟與生態環境協調發展。