遼寧省撫順市2000-2020年土地利用格局變化與生態環境效應

劉 潤, 姜琦剛, 史鵬飛, 劉 斌, 張莉莉

(吉林大學 地球探測科學與技術學院, 吉林 長春 130026)

在過去的幾十年里,中國經濟經歷了快速增長過程,這一發展過程伴隨著生態破壞、消費和工業生產的增加[1],經濟發展廣泛導致了生物多樣性下降、水土流失和土地退化[2]。實時準確的土地利用信息在土地變化、水文動態和氣候變化等研究中至關重要[3]。土地利用變化是全球環境變化的重要組成部分,土地利用程度與人類活動息息相關,是自然因子和人類活動因子綜合作用的結果[4]。人類對于土地利用的改造是長期的持久的過程。隨著近年來出現的全球氣候變暖、極端天氣等環境問題,土地利用變化成為全球環境變化的主要原因,土地利用變化的生態環境效應研究已經成為地理研究的熱點[5]。楊清可等[6]構建城市土地利用與生態環境效應評價指標體系,運用灰色關聯評價模型探究城市土地利用與生態環境效應的時空演變規律與耦合度變化;任涵等[7]基于InVEST模型,結合Landsat解譯土地利用數據,從地形起伏度視角,對太行山淇河流域2000—2015年生境質量進行研究;秦艷麗等[8]基于西安市景觀格局變化分析,利用同心緩沖區探討城鄉梯度內景觀指數與生態系統服務價值的特征及其相互關系。前人研究表明,土地利用方式的改變對環境質量變化的影響日益顯著。土地利用的生態環境效應是大尺度范圍內長時間序列研究,依靠傳統手段難以滿足土地利用變化監測宏觀性實時性準確性的要求。近些年來,隨著遙感技術的蓬勃發展,基于遙感手段的對地觀測技術已經越發成熟,遙感是在大時空尺度上監測土地利用變化的有用工具[9],具有宏觀性、綜合性、多尺度、多層次的特點[10]。遙感和GIS技術已被廣泛應用于土地利用變化和城市化研究中,利用多時相衛星影像探測土地利用變化及其時空格局已被證明是一種有效的方法[11]。因此,本文選用Landsat數據作為數據源,作為地球資源與環境探測領域的代表,Landsat數據記錄了長時間的地表變化,空間分辨率較高,能夠滿足本文2000—2020年時間范圍內對研究區土地利用變化研究精度要求。并以遼寧省撫順市為研究區,以保護生態環境為出發點,利用遙感手段監測土地利用變化,對城市土地利用與生態環境效應的時空演變特征進行定量分析,探索退耕還林以來土地利用變化對撫順市生態環境效應的影響,以期為該區土地利用結構優化提供參考依據。

1 研究區概況與數據來源

1.1 研究區概況

撫順市是遼寧省轄地級市,下轄新撫區、望花區、東洲區、順城區、撫順縣、新賓滿族自治縣和清原滿族自治縣7個縣區,地理位置為123°39′42″—125°28′58″E,41°14′10″—42°28′32″N之間,總面積11 271 km2,位于遼寧省東部,東與吉林省接壤,西距省會沈陽市45 km,北臨鐵嶺,南臨本溪,為長白山余脈,整體地勢為東南高、西北低,地貌特征多以山地為主,呈現“八山一水一分田”,山地平均海拔400~500 m,地處中溫帶,屬大陸性季風氣候,市區位于渾河沖積平原上,三面環山。

1.2 數據來源與預處理

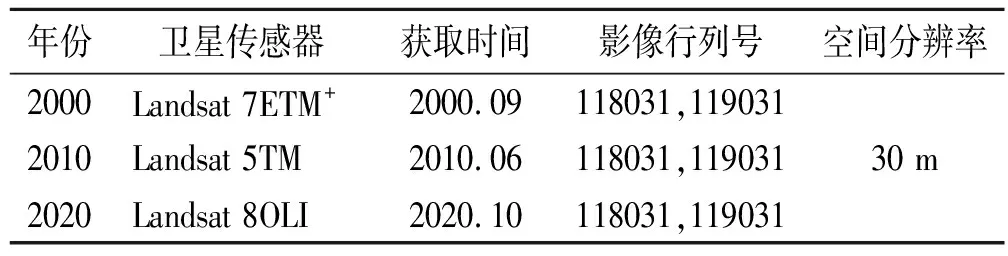

本文以撫順市為研究區,選取2000年9月Landsat 7影像、2010年6月Landsat 5影像和2020年10月Landsat 8三期影像,數據來源于美國地質勘探局(United States Geological Survey, USGS)數據共享網站(https:∥earthexplorer.usgs.gov/),從圖像質量角度考慮,選取影像的含云量均低于1%。NDVI年際數據來源于中國科學院資源環境科學與數據中心(http:∥www.resdc.cn/)。該數據集是基于SPOT衛星遙感數據,在月數據基礎上采用最大值合成法生成,空間分辨率為1 km。數據預處理主要包括利用ENVI軟件對三期遙感影像進行輻射定標和大氣校正,分別對Landsat 5影像進行7,5,1波段組合,Landsat 7影像7,5,1波段組合,Landsat 8影像7,6,2波段組合,并按研究區范圍做拼接及剪裁處理(表1)。

表1 研究區2000-2020年遙感影像數據源

2 研究方法

2.1 土地利用變化

2.1.1 土地利用分類方法與精度驗證 結合撫順市實際土地利用特征、影像光譜特征并參考《土地利用現狀分類(GB/T21010-2017)》,將土地利用類型分為城鎮用地、耕地、林地、未利用地和水域5種類型。利用eCognition軟件多尺度分割功能對三期遙感影像進行分割,分割時賦所有波段權重為1,形狀因子0.5,緊湊度因子0.5,經過多次試驗,選用分割尺度50為最優分割結果。利用最鄰近監督分類方法,通過目視解譯手工選擇分割后的對象作為訓練樣本數據集,每類20~30個,選擇訓練樣本時盡量使其均勻分布在整個研究區域,規避不同土地利用類型單元的邊界,實現土地利用類型的劃分。選取驗證點對土地分類結果進行精度驗證,采用kappa系數、總體精度、用戶精度、生產者精度4個指標對分類結果進行說明。

2.1.2 土地利用動態度 土地利用單一動態度[12]描述一種土地利用類型一定時期內的轉化強度

(1)

式中:Ua,Ub分別為期間初期間末某種土地利用類型面積;T為研究期間時長;K為研究期間內某一土地利用類型動態度。

2.1.3 土地利用轉移矩陣 土地利用轉移矩陣能夠反應研究期初至研究期末各種土地利用類型相互轉化的動態信息,轉移矩陣的表達式為

(2)

式中:S為面積;i,j(i,j=1,2,3,…,n)為轉移前后的土地利用類型;n為土地利用類型數。

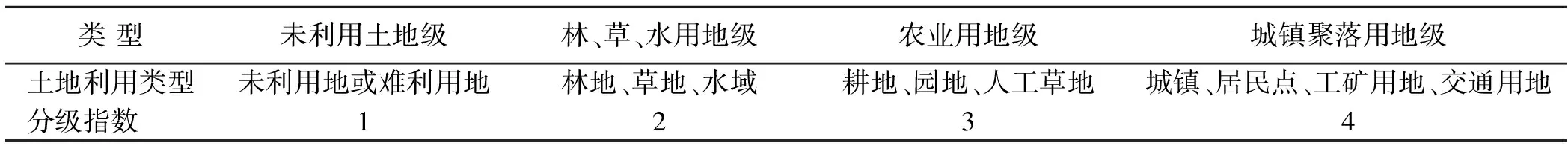

2.1.4 土地利用程度綜合指數 根據莊大方等[13]的研究,將土地開發利用強度的綜合量化指標定義為在土地利用分級賦值(表2)的基礎上進行數學綜合,形成值為1—4的連續分布指數,考慮處理方便,在分級賦值的基礎上乘上100,得到土地利用程度綜合指數。土地利用程度綜合指數越高,表示土地開發利用強度越大,反之土地受自然因素影響越大。將研究區內不同利用級進行分解合并后計算所占比例,按其各自權重計算貢獻值:

表2 土地利用程度分級賦值標準[13]

(3)

式中:L為土地利用程度綜合指數;Ai為第i級土地利用程度分級指數;Ci為第i級土地利用程度面積所占比例。

2.2 生態環境效應

2.2.1 NDVI差值分析 歸一化植被指數NDVI定義為近紅外波段的反射值與紅光波段的反射值之差比上兩者之和,取值范圍為-1~1。

NDVI=(NIR-R)/(NIR+R)

(4)

式中:NIR為近紅外波段的反射值;R為紅光波段的反射值。

通過對3期NDVI作差值分析,得到2000—2010年和2010—2020年NDVI變化趨勢。差值大于0時表示該柵格的NDVI變化趨勢是增加的;反之則說明NDVI變化趨勢是減小的;差值等于0表明該柵格的NDVI值在10 a間沒有變化。

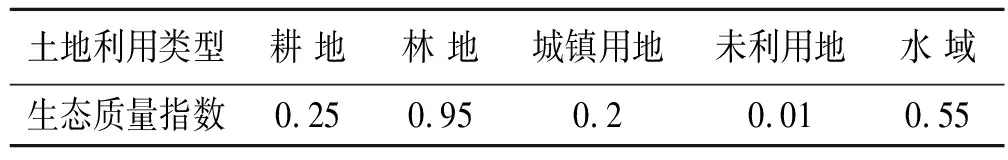

2.2.2 土地利用類型轉化的生態環境質量指數 利用土地利用生態環境質量指數[14]定量描述撫順市生態環境質量的總體狀況。表達式為

(5)

式中:EVt為t時期環境質量指數; LUi為t時期第i種土地利用類型面積;Ci為第i種土地利用類型的生態質量指數(表3);TA為研究區域的總面積;n為土地利用類型數。

表3 土地利用類型及其生態環境質量指數[15]

2.2.3 土地利用類型轉化的生態貢獻率 本文利用土地利用類型轉化的生態貢獻率(LEI)[16]研究土地利用類型轉化引起的區域生態環境質量改變。

LEI=(LEIt+1-LEt)×LA/TA

(6)

式中:LEt+1,LEt分別為變化末期和初期的土地利用類型的生態環境指數; LA為土地利用類型的轉化面積; TA為研究區域總面積。

3 結果與分析

3.1 土地利用變化

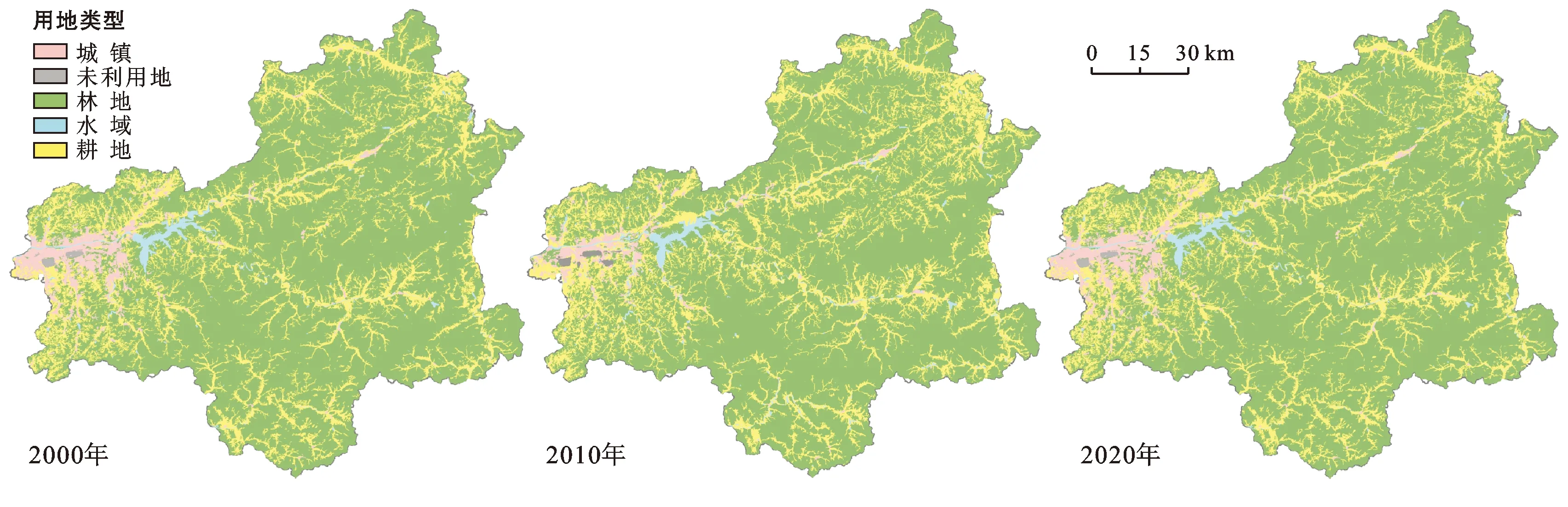

3.1.1 土地利用分類結果與精度驗證 借助eCognition軟件進行多尺度分割,利用最鄰近監督分類方法得到撫順市2000,2010和2020年土地利用分類結果如圖1所示,分類結果統計詳見表4。從圖1可以看出,撫順市各土地利用類型的分布存在差異,城鎮用地集中分布在西北方向,在其余方向僅零星分布;耕地在西北部城鎮周邊分布較密集,其余方向主要呈線狀放射分布。

圖1 撫順市土地利用分類結果

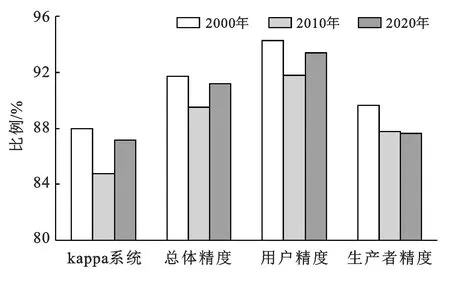

在研究區范圍內隨機選取地面真實點543個作為測試數據集,利用資源環境與數據云土地分類數據結果進行驗證。采用kappa系數、總體精度(overall accuracy, OA)、用戶精度(user’s accuracy, UA)、生產者精度(producer’s accuracy, PA)4個指標對分類結果進行說明。2000,2010和2020年kappa系數分別為0.879 5,0.847 7和0.871 4,平均kappa系數為0.866 2;2000,2010和2020年總體精度分別為91.71%,89.50%,91.16%,平均精度為90.79%,精度較高,滿足研究要求(圖2)。

圖2 研究區土地利用分類結果精度評價

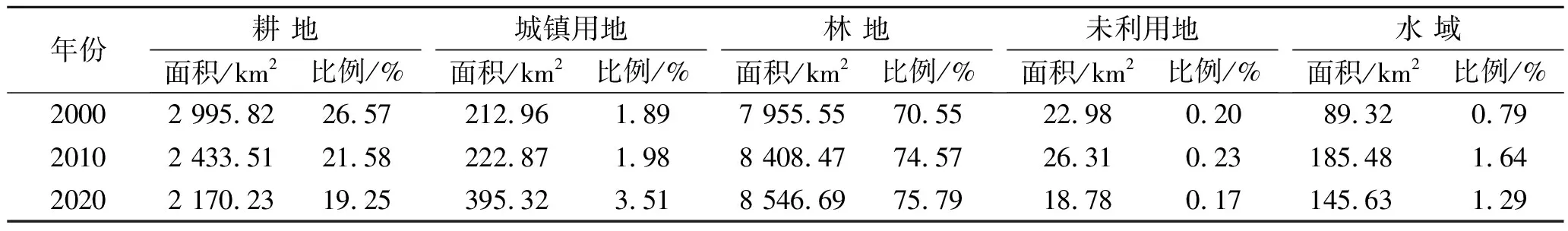

分析表4可知,林地為撫順市土地利用的主導類型,在2000,2010和2020年所占比例分別為70.55%,74.57%和75.79%,占絕對優勢,這與撫順市地理位置相對應,撫順地處長白山余脈,主要地形為山地。其次是耕地、城鎮用地、水域,3類土地利用類型所占比例依次遞減,未利用地所占比例最少。在土地利用數量變化中,城鎮用地面積在不斷增加,到2020年已增加到395.32 km2,所占比例超過3.5%,這一變化與城市快速發展相關。林地面積在20 a間逐漸上升,耕地面積逐漸減少,主要與退耕還林、禁止開墾荒地等政策有關。

表4 研究區土地利用分類結果

3.1.2 土地利用動態度 根據3期影像分類結果,利用公式(1)計算撫順市單一土地利用動態度(表5)。

表5 撫順市2000-2020年單一土地利用動態度

土地利用動態度結果表明,2000—2020年撫順市土地利用類型變化最快的是城鎮用地及水體,其中城鎮用地動態度從2000—2010年的0.47增加到2010—2020年的7.73,表明研究期間撫順市處于快速城市化過程,城市擴張顯著,20 a間研究區城鎮人口數量從149萬增加到155.2萬,增長率為4.16%;農村人口向城市遷移,城市人口不斷增加;研究期間耕地面積以每年1%~2%的速度勻速減少,林地以0%~1%的速度勻速增加,耕地林地的單一動態度變化較小,變化比較穩定;水域動態度變化較大,面積先增加后減少,可能與降雨和水庫豐水期缺水期有關。

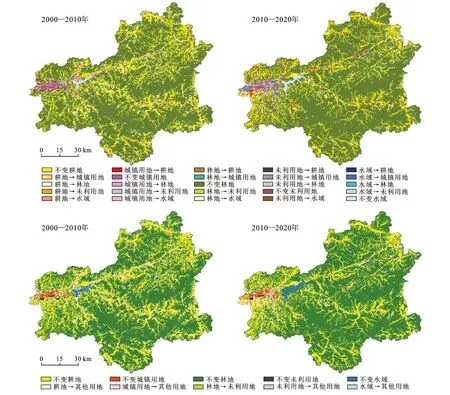

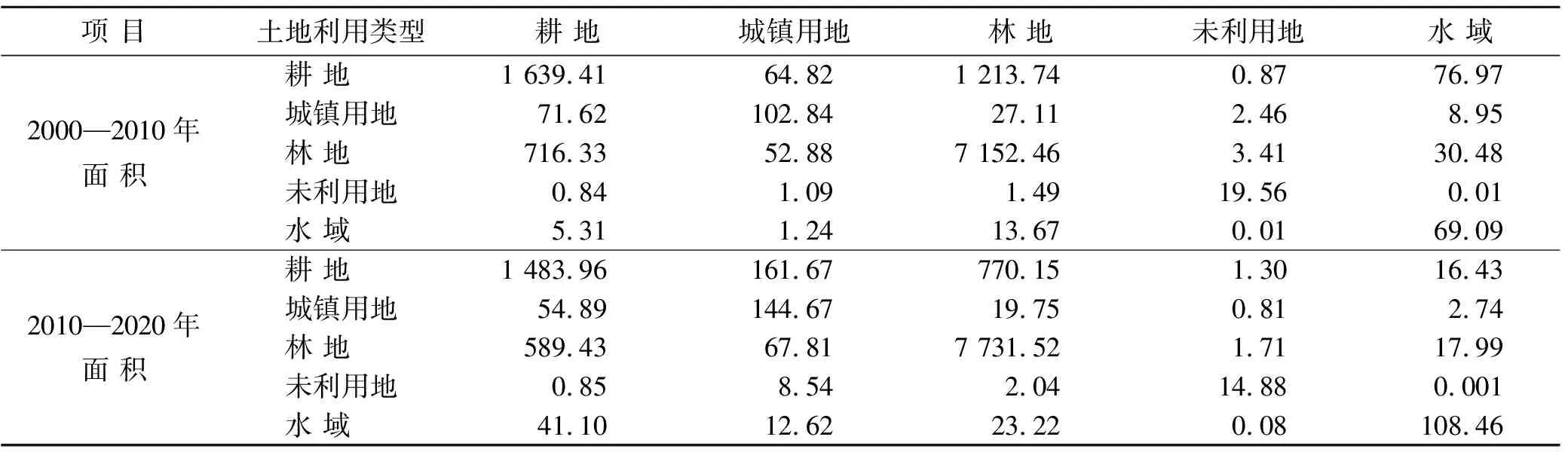

3.1.3 土地利用轉移矩陣 土地利用變化包括不同土地利用類型的空間位置轉換和數量變化。建立土地利用轉移矩陣分析土地利用轉化的趨勢,撫順地區土地利用類型轉化明顯,總體來說(表6,圖3),林地和耕地之間相互轉化最為明顯,2000—2010年有1 213.74 km2的耕地轉化為林地,同時有716.33 km2的林地轉為耕地,最終由耕地轉化導致林地凈增加497.41 km2;2010—2020年有770.15 km2的耕地轉化為林地,同時有589.43 km2的林地轉為耕地,最終由耕地轉化導致林地凈增加180.72 km2。其次,全國范圍內農村向城市遷移的趨勢明顯,同時城市規模和人口也在迅速增加。中國城市人口增長的主要特征是農村人口向城市遷移,以及農村和自然人口的就地城鎮化[17],撫順地區存在大量耕地、林地逐漸轉化為城鎮用地,尤其2010—2020年有161.67 km2耕地和67.81 km2林地轉化為城鎮用地,占轉化后城鎮用地超50%。

圖3 撫順市2000-2020年土地利用類型轉化

表6 撫順市2000-2020年土地利用類型面積轉移矩陣 km2

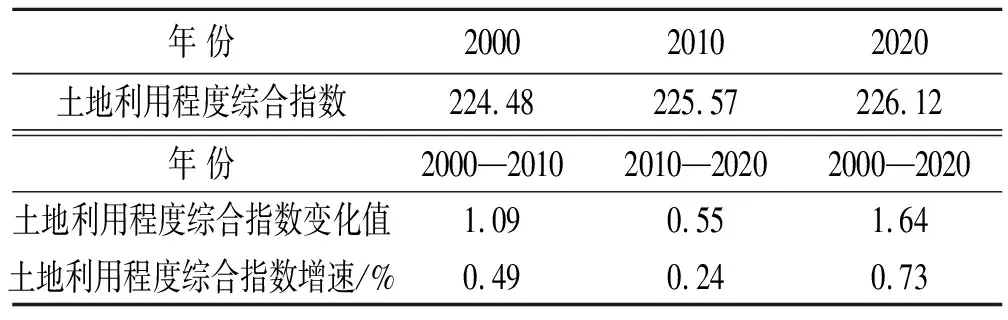

3.1.4 土地利用程度綜合指數 根據公式計算得到的2000,2010和2020年土地利用程度綜合指數分別為224.48,225.57和226.12,2000—2010年土地利用程度綜合指數增加1.09,2010—2020年增加0.55,相鄰時間段內土地利用程度綜合指數增速分別為0.49%和0.24%(表7)。

表7 撫順市2000-2020年土地利用程度綜合指數分析

分析撫順市不同土地利用類型面積所占比例可知,土地開發利用強度的增速主要受兩方面因素的影響:林地的增加耕地的減少會導致土地開發利用強度減小,城鎮用地面積的增加會導致土地開發利用強度的增加,最終土地開發利用強度由多個因素共同影響控制。綜合指數的大小反映土地利用強度的高低,研究期間撫順市土地利用強度緩慢上升。

3.2 生態環境效應評價

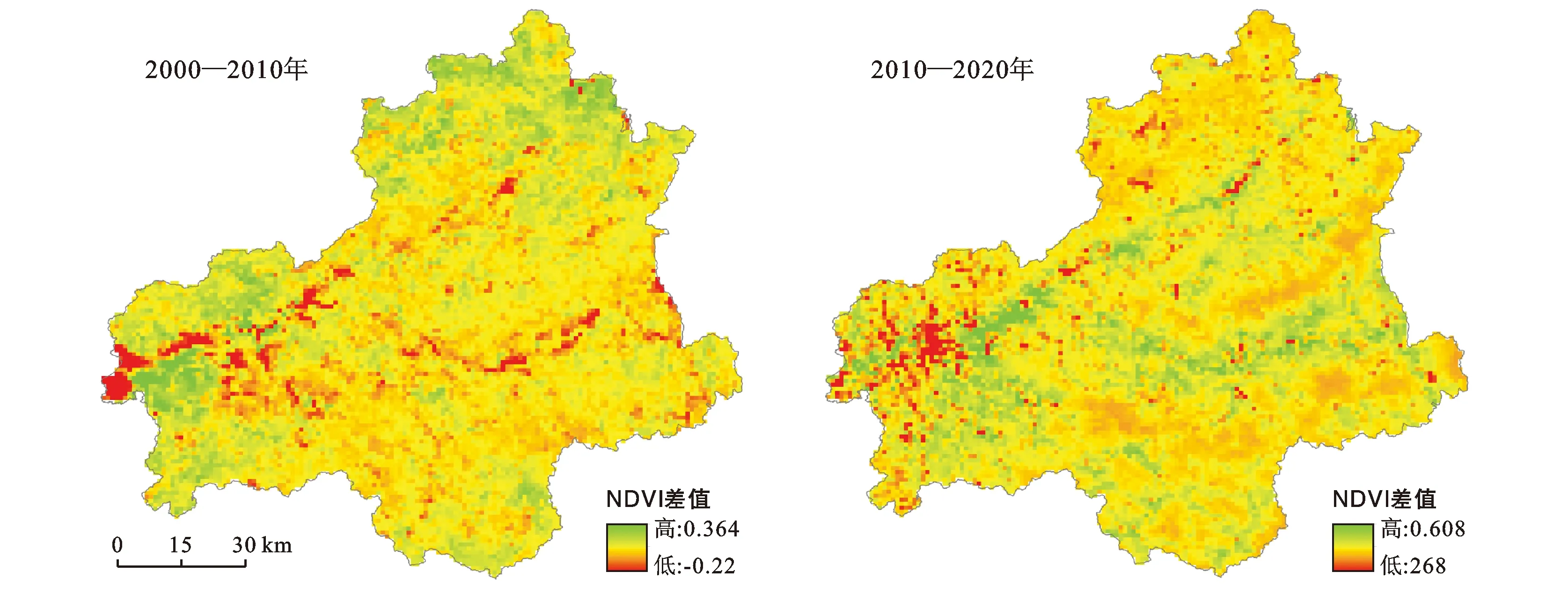

3.2.1 NDVI年際變化 分別對2000—2010,2010—2020年兩個時段進行NDVI差值分析。2000—2010年差值的最大值為0.364,最小值為-0.22,均值為0.059 243;差值大于零,即NDVI值10 a間呈上升趨勢面積所占比例達97.16%;差值小于零,即NDVI值10 a間呈下降趨勢的面積占比2.84%。2010—2020年差值的最大值為0.608,最小值為-0.268,均值為0.021 706,差值大于零,即NDVI值10 a間呈上升趨勢面積占比78.51%;差值小于零,即NDVI值10 a間呈下降趨勢面積所占比例21.49%。20 a間差值均值均大于0,說明撫順市植被覆蓋度在研究期間整體呈上升趨勢,但整體增加趨勢有所放緩。研究區NDVI變化值的分布存在一定的空間異質性,NDVI在10 a間呈現減小趨勢的地區主要分布在研究區西北部,與城鎮擴張區域基本重合,其余地區NDVI基本呈上升趨勢,只是上升幅度有所差異(圖4)。

圖4 撫順市2000-2020年NDVI時段差值分析

3.2.2 土地利用類型轉化的生態環境質量指數 根據土地利用類型及其生態環境質量指數表,對耕地、林地、城鎮用地、未利用地和水域分別賦予不同環境質量指數,得到撫順市2000,2010和2020年土地利用類型轉化的生態環境質量指數分別為0.744 8,0.775 4和0.782 6;生態環境質量指數變化分別為0.030 6和0.007 2,變化率分別為4.11%和0.93%,20 a間撫順市生態環境質量總體呈上升趨勢,但生態環境質量上升趨勢逐漸變緩。

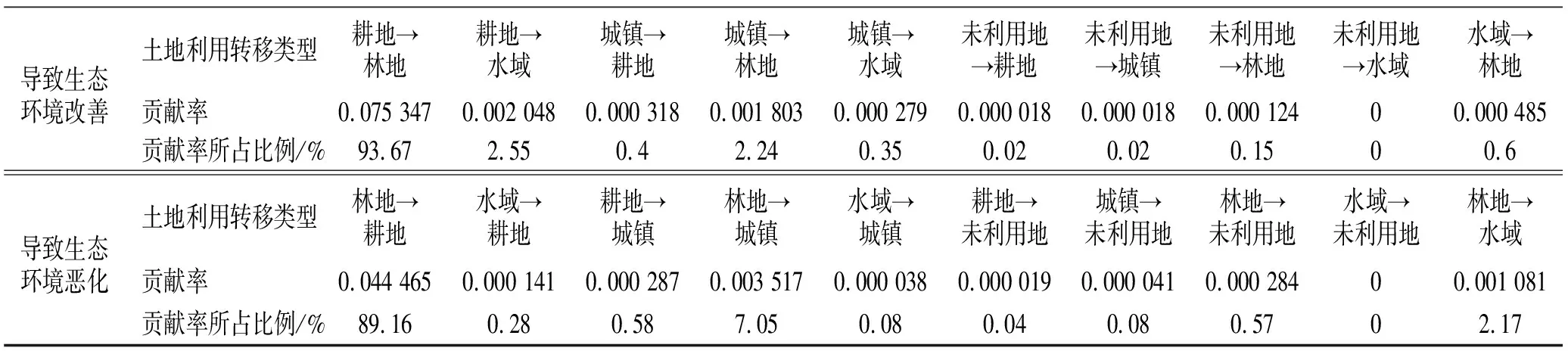

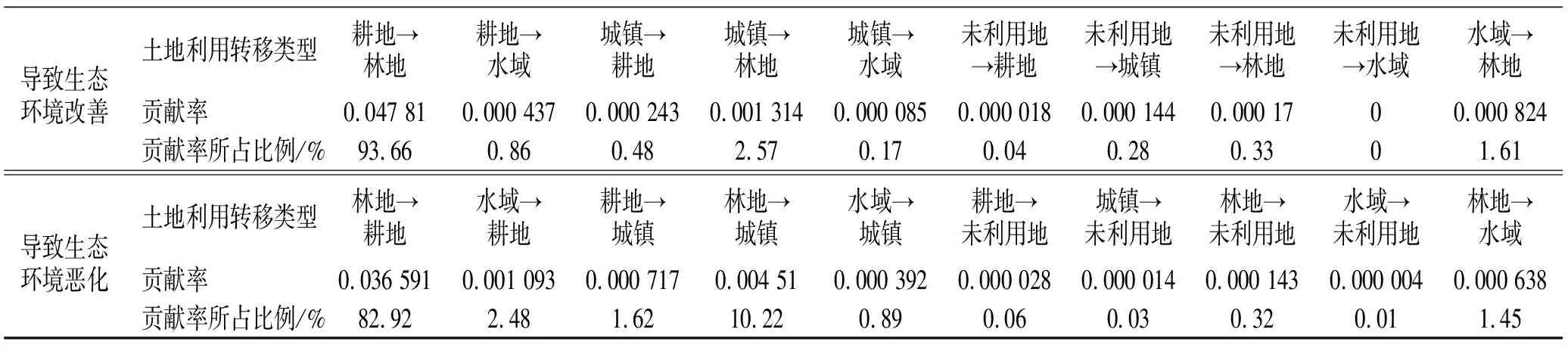

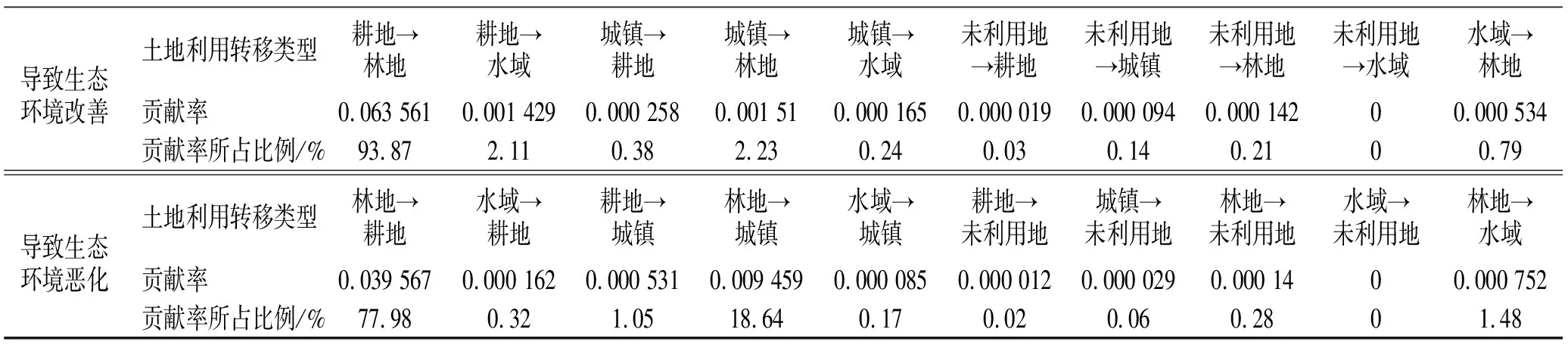

3.2.3 土地利用類型轉化的生態貢獻率 根據公式(6)計算得到不同土地利用類型之間轉化對生態環境質量指數的影響,并計算其導致生態環境改善或惡化的貢獻率及貢獻率所占比例(表8—10)。2000—2010年導致生態環境改善的地類轉化貢獻率前3名為耕地轉化為林地,貢獻率所占比例為93.67%,耕地轉化為水域,貢獻率所占比例2.55%,城鎮轉化為林地,貢獻率所占比例2.24%,此3類地類轉化貢獻率所占比例之和為98.46%,尤其耕地轉化為林地對生態環境改善的貢獻率超過90%;導致生態環境惡化的地類轉化貢獻率前3名為林地轉化為耕地,貢獻率所占比例89.16%,林地轉化為城鎮用地,貢獻率所占比例7.05%,林地轉化為水域,貢獻率所占比例2.17%,此3類地類轉化貢獻率所占比例之和為98.38%。2010—2020年導致生態環境改善的地類轉化貢獻率前3名為耕地轉化為林地,貢獻率所占比例93.66%,城鎮轉化為林地,貢獻率所占比例2.57%,水域轉化為林地,貢獻率所占比例1.61%,此3類地類轉化貢獻率所占比例之和為97.84%;導致生態環境惡化的地類轉化貢獻率前三名為林地轉化為耕地,貢獻率所占比例82.92%,林地轉化為城鎮用地,貢獻率所占比例10.22%,水域轉化為耕地,貢獻率所占比例2.48%,此3類地類轉化貢獻率所占比例之和為95.62%。綜合2000—2010年、2010—2020年土地利用類型的生態效應,分析2000—2020年總體土地利用類型對生態環境質量貢獻率。20 a間,耕地向林地轉化是導致生態環境改善的最主要原因,其貢獻率超過93%;而生態環境惡化主要是林地向其它用地類型轉化造成的,其中林地轉化為耕地貢獻率所占比例為78%,林地轉化為城鎮用地貢獻率所占比例為19%。

表8 撫順市2000-2010年影響生態環境質量的土地利用類型及其貢獻率

表9 撫順市2010-2020年影響生態環境質量的土地利用類型及其貢獻率

表10 撫順市2000-2020年影響生態環境質量的土地利用類型及其貢獻率

4 討論與結論

4.1 結 論

(1) 2000—2020年在撫順市土地利用類型中,林地面積所占比例超過70%,占主導地位,耕地面積占20%左右,城鎮用地、水域、未利用地面積所占比例較少;在2000—2020年研究區各種土地利用類型存在相互轉化關系,其中,林地、耕地之間的相互轉化與其它土地利用類型轉化為城鎮用地兩種現象最為明顯,20 a間研究區超過46%的城鎮用地面積由其它用地類型轉化而來。

(2) 20 a間研究區土地利用動態度結果表明,耕地面積不斷減少,林地和城鎮用地面積不斷增加,水域及未利用地面積呈現先增后減的波動變化,其中,林地和耕地面積變化速度略有下降,城鎮用地增速有所上升,說明退耕還林、禁止開墾荒地等保護政策對環境的影響效應逐漸降低,且研究區城鎮化進程飛速發展。多種因素綜合影響下研究區土地開發利用強度逐漸上升。

(3) NDVI差值分析結果表明,研究區2000—2010年97.16%的區域NDVI變化呈增加趨勢,2010—2020年78.51%的區域NDVI變化呈增加趨勢,20 a間植被覆蓋整體呈上升趨勢;NDVI減少的區域與城鎮用地的擴張區域基本重合,符合快速推進城鎮化進程的同時環境質量整體向好的特點。

4.2 討 論

本研究發現退耕還林政策實施以來,撫順市生態環境質量指數逐漸上升,由土地利用變化導致的生態環境效應整體趨勢向好。2000—2010年,生態環境質量指數上升了4.11%,雖然研究區城鎮擴張,但2000年左右開始實施的退耕還林還草政策效果顯著,這10 a間研究區生態環境向好明顯。2010—2020年,生態環境質量指數上升了0.93%,生態環境延續向好趨勢,但趨勢逐漸平緩。一方面,2010—2020年撫順市城鎮化速度前所未有,城鎮擴張嚴重擠占耕地和生態用地;另一方面,由退耕還林還草政策帶來的生態改善空間逐步減小,研究區生態環境向好趨勢不明顯。環境污染和生態退化是工業文明的副產品。要權衡經濟發展與生態保護之間的關系,找到一個平衡點,以研究區經濟發展與生態保護“雙贏”為目標,調節人口、資源、環境間生態關系。本文研究土地利用產生的生態環境效應,鑒于土地利用的動態性、生態效應驅動因素的復雜性,如何在研究區城鎮化迅速發展與原有環境保護政策影響逐步減弱的情況下探索未來可持續發展的最優路徑,尋找新的平衡點還有待進一步研究。