“悟空號”AUV創潛深10 896米新紀錄 等

本刊綜合

“悟空號”AUV

創潛深10 896米新紀錄

11月25日,哈爾濱工程大學對外發布,由該校科研團隊研發的“悟空號”全海深AUV(無纜水下機器人),于當地時間11月6日15時47分,在馬里亞納海溝“挑戰者”深淵完成萬米挑戰最后一潛,深度10 896米!再次刷新下潛深度紀錄。

經科研團隊“拉距測試”證明,“悟空號”AUV已具備不需母船伴隨、支持,獨立暢游萬米水下自主工作的能力。裝有高速水聲通信系統的“悟空號”AUV在萬米海底暢游期間,在與母船直線距離超過15公里的深海中,仍可準確傳輸狀態信息給母船上的科研團隊,實測上行峰值通信速率2003kbps,數據包接收正確率超過93%。

中國團隊問鼎“航天奧林匹克”競賽

日前,第十一屆國際空間軌道設計大賽落下帷幕,清華大學航天航空學院與上海衛星工程研究所聯隊摘得桂冠。

國際空間軌道設計大賽是由歐洲航天局(ESA)于2005年發起的一項國際性賽事。該賽事代表了國際軌道設計領域的最高水平,有“航天奧林匹克”之稱。本屆大賽題目以“建造太空發電站”為背景,任務是在20年內發射10艘航天器連續探測、捕獲太陽系小行星,建造12個圍繞太陽環狀分布的發電站。

此次奪冠團隊由寶音教授領銜的清華大學航天動力學實驗室和上海衛星工程研究所的相關人員組成。團隊對8萬多顆小行星進行優化篩選,使用人工智能遺傳算法解決軌道設計難題,并給出了建造發電站的最佳方案,最終以明顯優勢領先第二名歐洲航天局聯隊奪冠。

中國科學家證明凱勒幾何兩大核心猜想

近期,中國科學技術大學幾何物理中心創始主任陳秀雄教授與合作者程經睿在偏微分方程和復幾何領域取得“里程碑式結果”,他們解出了一個四階完全非線性橢圓方程,成功證明“強制性猜想”和“測地穩定性猜想”這兩個國際數學界60多年懸而未決的核心猜想,解決了若干有關凱勒流形上常標量曲率度量和卡拉比極值度量的著名問題。相關論文日前發表于國際著名刊物《美國數學會雜志》。

論文審稿人評價:“陳秀雄和程經睿的突破性工作原創性極高、技術艱深,不僅解決了凱勒幾何中重大難題,也為此類非線性方程提供了深刻的洞見。可以預見,這一系列論文將成為幾何與偏微分方程領域的經典之作。”

國內首例人工育幼瀕危物種黑腿白臀葉猴亮相

11月10日,國內首例人工繁育成功的黑腿白臀葉猴寶寶在廣州長隆靈長類研究中心與觀眾見面,黑腿白臀葉猴寶寶出生于今年7月。由于黑腿白臀葉猴幼崽存活率較低,國內相關研究和成功案例極少,為了保障猴寶寶成功存活,研究中心保育員借鑒了食性相近的川金絲猴育幼經驗,針對葉猴特殊的生理結構和消化方式,摸索出了一條白臀葉猴科學保育之路。

白臀葉猴被世界自然保護聯盟列為世界上最瀕危的靈長類動物之一,野生數量不足1000只,多種因素導致其數量不能恢復,通過人工干預讓其數量增加是目前相對有效的方法之一。

中國科協確立未來5年8項重點工程

11月19日,中國科協發布《中國科協科普發展規劃(2021—2025年)》,其中明確,到2025年,推動形成全社會共同參與的大科普格局,為實現中國公民具備科學素質的比例超過15%的目標提供支撐。

為實現未來5年科普發展目標,該規劃確立8項重點工程,分別是科普信息化提升工程、科普基礎設施工程、科技教育能力提升工程、基層科普服務能力提升工程、科技資源科普化助力工程、科普規范化建設工程、科普隊伍建設工程、科普對外交流合作工程。

國家第三代半導體技術創新中心(湖南)揭牌

11月19日,國家第三代半導體技術創新中心(湖南)揭牌儀式在湖南長沙啟動。同日,中心多個共建單位簽約《國創湖南中心共建協議》,擬緊扣國家重大戰略和區域科技需求,聚焦共性技術和重大瓶頸,突破核心技術,支撐第三代半導體產業向中高端邁進。

據了解,該中心著力于瞄準第三代半導體裝備前沿技術和產業關鍵技術,重點針對第三代半導體器件的重大需求,以第三代半導體核心裝備為突破口,突破關鍵核心技術,搭建技術研發和產業化孵化平臺,打造高水平的人才團隊,創新體制和運行機制,構建具有湖南優勢和特色的第三代半導體協同創新生態和全產業的產業生態。

口罩成為移動“樣本采集器”

在近期舉辦的2021年湖南省醫學會首屆瀟湘外科周啟動暨湖南省科技廳普外智能醫療臨床醫學研究中心授牌啟動儀式上,中南大學湘雅二醫院首次向社會發布口鼻罩網絡精細化管理智能終端。

當市民進行掃碼后,終端機器會為他的廢棄口罩打上“標記”,其中包括其身份信息及時空地理信息,口罩送檢后,不僅可評估佩戴者是否攜帶病毒(檢測口罩內面),還可以評估其所在行程區域是否存在病毒(檢測口罩外面),同時通過大數據對行程口鼻罩進行聚類檢測,這樣便能更快、更廣地對行程安全性進行評估。

科研人員人工培育出發光真菌

中科院西雙版納熱帶植物園科研團隊目前已成功分離獲得了熒光類臍菇菌種,經腐殖質栽培發現,菌絲具有較強的熒光,可以制作科普產品滿足大眾觀賞的需求。

全世界目前報道共有發光真菌種類108種,主要種類有類臍菇、小菇屬、側耳屬、絲牛肝菌屬、膠孔菌等類群。中國發光真菌約有30種,中科院西雙版納熱帶植物園內迄今發現了3種發光真菌,即東京膠孔菌、叢傘膠孔菌和熒光類臍菇。

針對真菌為什么發光這一科學問題,目前尚無定論。目前,科研團隊正在攻關真菌發光的機理,希望不久的將來真菌發光基因可以導入花卉,培育發光觀賞植物新品種。

中國科學家破譯出部分衰老密碼

“十三五”期間,我國的衰老研究成果顯著,在中科院動物研究所,劉光慧研究員團隊找到了“保持細胞年輕態”的分子開關,可以通過重設衰老的表觀遺傳時鐘,使細胞老化的節奏放緩。

他們目前的研究發現,人類基因組中內源性病毒元件的激活是誘導細胞和器官衰老的關鍵因素。團隊歷時七年,對千萬級個人類細胞進行了培養和篩選,從2萬多個人類基因中驗證出了數十種沒有被發現過的可促進細胞衰老的基因。通過反復篩查,最終確認了一個名為KAT7的新型人類促衰老基因。

實驗證實,將該基因在老年小鼠的肝臟中部分失活后,可使81%的小鼠年齡超過130周,而這約等于人類的80歲。

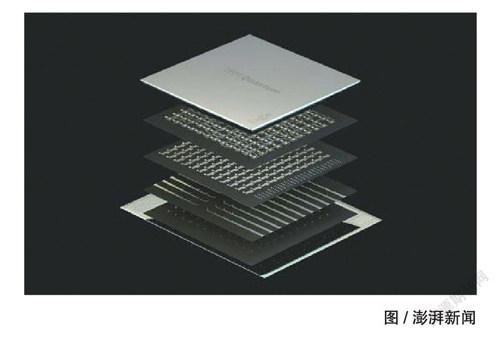

最強超導量子計算機“上新”了

據英國《新科學家》雜志網站11月15日報道,IBM公司宣稱,其已經研制出了一臺能運行127個量子比特的量子計算機“鷹”,這是迄今全球最大的超導量子計算機。

量子比特是量子計算機最基本的信息單元,不同于電子計算機只能是0或1,量子比特可以同時是0和1,所以其計算性能更強大,而且增加量子比特數可使量子計算機的性能呈指數級提升。

目前,全球各地有多個科研團隊正各出奇招,包括使用超導體和糾纏光子等研制實用的量子計算機。IBM表示,希望明年展示能運行400個量子比特的處理器,并在后年推出名為“神鷹”的能運行1000個量子比特的量子計算機。

“超級果凍”材料可抗汽車碾壓

不久前,英國劍橋大學研究人員開發了一種柔軟而堅固的新材料,外觀和感覺就像軟軟的果凍,但其可承受相當于大象站在上面的重量,在壓縮時就像一塊超硬、防碎的玻璃。其還可完全恢復到原來的形狀,即使其80%的成分是水。

該新材料的非水部分是聚合物網絡,通過控制材料機械性能的可逆開關相互作用保持在一起。這是第一次將如此顯著的抗壓性融入軟材料。研究人員稱,玻璃狀水凝膠的成功研制,開啟了高性能軟材料領域的新篇章。

“超級果凍”具有廣泛的潛在應用,包括柔性機器人、生物電子學,甚至作為用于生物醫學的軟骨替代品。在演示中,這種“超級果凍”材料在汽車碾壓后也可幸存下來。

纖維素制成閃光材料無毒可降解

生活中有很多閃閃發光的包裝,但它們很多是由有毒和不可持續的材料制成,會造成塑料污染。最近,英國劍橋大學的研究人員從纖維素(植物、水果和蔬菜的細胞壁的主要組成部分)中制造出可持續、無毒且可生物降解的閃光劑。

這種閃光劑由纖維素納米晶體制成,是通過結構色來改變光線,從而呈現出鮮艷的顏色。研究人員稱,利用自組裝技術,纖維素可以產生色彩鮮艷的薄膜。在大規模地生產出纖維素薄膜后,研究人員將它們研磨成用于制造閃光顏料的顆粒。這種顆粒可生物降解,不含塑料,無毒。研究人員表示,該種材料可用來替代化妝品中廣泛使用的塑料閃光顆粒和微小的礦物顏料。

全球首款注射疫苗機器人面世

加拿大初創公司Cobionix日前宣稱,他們研制出了全球首款能注射疫苗的機器人——Cobi,其能以自主、無痛且無針頭方式注射疫苗。

Cobi由一個帶有藥瓶儲存區的機械臂和一個與患者互動的屏幕組成。人們可以通過這個觸摸屏在系統中登記,一個攝像頭會錄入登記者的身份證或證明其已經預約接種疫苗或接收藥物的證件。

在人們完成接種登記手續后,Cobi會拿起一個裝有藥劑的小瓶,并使用其激光雷達傳感器識別患者的身體。此外,使用Cobi注射并不疼,因為它不使用針頭,而是通過壓力噴射來注射疫苗。

Cobionix公司表示,疫苗接種只是Cobi可能執行的眾多任務之一,有朝一日它可以為人類進行超聲波檢查、抽血和活檢。

碘動力航天器首次完成在軌測試

英國《自然》雜志11月18日發表的一項工程學研究指出,在電推進系統中使用碘而不是更貴也更難儲存的氙氣,或能提升航天器的性能。研究結果凸顯出碘作為航天業替代推進劑的優勢。

此次,法國ThrustMe公司科學家團隊報告了一個使用碘工質推進系統的小型衛星,成功實現在軌運行。其工作原理是,推進系統首先加熱固態碘使其升華成氣體,然后在高速電子的轟擊下使其變成碘離子與自由電子,接著帶正電的碘離子被加速至排氣口排出,成功推動目標向前飛。

該推進系統在太空中推動2020年11月6日發射的一個重20千克的立方體衛星,其機動得到了衛星追蹤數據的確認。研究顯示,碘不僅是一種可行的推進劑,還能實現比氙氣更高效的電離化。

安全U盤能自動銷毀信息

俄羅斯國家技術集團網站發布消息稱,該集團旗下的技術動力公司研發出能夠借助按鈕自毀信息的U盤。

消息稱,在新開發的U盤中,儲存芯片、電源和控制元件都集中在一起;在需要銷毀信息的時候,只需要按下末端按鈕,激活電路,用其中儲存的電燒毀電路板。

有別于類似的U盤,新開發的U盤更安全,因為在按下按鈕時,不會破壞U盤本身,而且被銷毀的數據無法恢復。該設備的潛在消費者可以是政府機構,也可以是處理機密信息的公司。

全球第二例艾滋病自愈者出現

近日,美國哈佛大學和麻省理工學院拉貢醫學研究所免疫學家徐宇研究團隊發現了第二例未經治療而自愈的艾滋病病毒(HIV)感染者。在這名新發現的“埃斯佩蘭薩患者”體內超過11.9億個血細胞和5億個組織細胞中,科學家沒有檢測到完整的HIV基因組。

在艾滋病患者中有一類特殊人群,被稱為“精英控制者”,雖然他們體內仍然存在HIV病毒庫,但一種稱為“殺傷性T細胞”的免疫細胞可抑制病毒,因而無須進行藥物治療。

研究人員表示,兩例自愈者患者都有一種共同的特定殺傷性T細胞反應。如果能夠理解這種反應背后的免疫機制,他們就有可能開發出治療方法,促使其他患者的免疫系統在感染HIV的情況下模仿這些反應,實現清除性治愈。

首艘全自動無人駕駛貨輪亮相挪威

零排放且零船員的船舶或將很快實現!據物理學家組織網近日報道,世界上第一艘全自動無人駕駛貨輪“雅苒比爾克蘭”號在挪威亮相,這是海洋運輸業在減排領域邁出的重要一步。

“雅苒比爾克蘭”號貨輪由挪威化肥巨頭雅苒公司制造,這艘全自動駕駛貨輪長80米、載重3200噸,將很快開始為期兩年的試運行。在此期間,技術人員將對它進行微調,以便它學會自主駕駛。

在“雅苒比爾克蘭”號上,傳統機房已被8個電池倉取代,來自可再生水電提供的動力高達6.8兆瓦·時,相當于100輛特斯拉汽車的動力。該貨輪每年減少的二氧化碳排放相當于4萬輛卡車每年排放的二氧化碳。

新全息相機揭示更多“隱秘角落”

美國西北大學研究人員最近發明了一種新型高分辨率相機,采用“合成波長全息術”將相干光間接散射到隱藏物體上,這些物體再將光散射回相機,通過重建散射光信號而呈現隱藏的物體。利用它,人體從皮膚到骨頭將一覽無余,甚至還能看到角落和散布四周的介質,如霧氣等。而由于具有高時間分辨率,該相機還可對快速運動的物體成像,例如心跳或街角飛馳的汽車。車輛轉彎時,該相機可看到附近車輛以防發生意外。它還可替代用于醫療和工業成像的內窺鏡。例如,在結腸鏡檢查時,可用它觀察腸道內的褶皺。