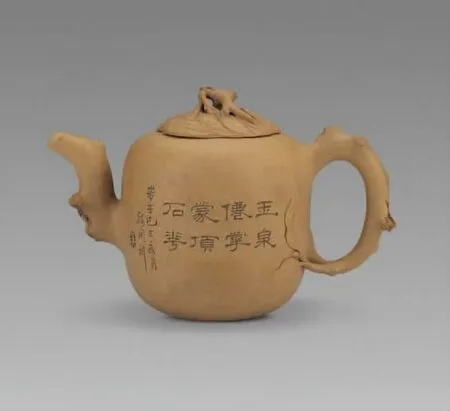

淺談“木瓜壺”的造型與裝飾之美

毛旭婭

(宜興 214221)

中國是世界上最早種植茶葉的國度,飲茶文化由來已久,隨著飲茶的器物和習慣的不同,逐漸地演變成了泡茶的形式,人們用紫砂壺泡茶已經成為一種生活的日常。中國還是陶瓷藝術的國度,紫砂壺在陶瓷藝術之林當中是非常獨特的。紫砂壺源于北宋,從明代紫砂濫觴以來,一代又一代的紫砂藝人在繼承傳統、不斷創新努力之下形成了現在的可以說是包羅萬象的一種紫砂壺的諸多品類,給人們提供了非常多的審美選擇和豐富的使用感受。紫砂文化和茶文化是密不可分的,或者還可以這樣說,它們都屬于中華文化的一個支流,它們的源頭甚至它們最終匯集在一起的都是中華文化的一個整體呈現。在紫砂壺的很多器型品類當中,花器也是深受喜愛的,花器的惟妙惟肖是對于自然界的仿生臨摹,在線條的表達和形物的準確性上來講,制作也是非常有難度的。現就以“木瓜壺”(見圖1)為例來談談對于紫砂壺審美意趣以及裝飾的理解。

圖1 木瓜壺

這把“木瓜壺”不像現在的花器壺型顯得那么秀美和精細、精致,這把壺看似不經意為之,但是又感覺很有木瓜那種自然生長的精氣神韻。我想這也是古人的高明之處,都說“遺貌取神”,“越像越不像,越不像越像”這兩句話當中,前面的“像”應該是指它的形或者貌的像,也就意味著如一味地追求這種外形的像,結果就失掉了神韻,就顯得不像了;而后面的“像”是越放棄了外形的像,不拘泥于外形的像,對于這個外形的“像”不再執著,也可能就達到了遺貌取神,也就更像了,因為這個神韻的像似乎是更高超的一種像,這似乎是一種審美的悖論,用在這把壺上個人覺得是再恰切不過了。隨著陶瓷工藝的不斷發展,紫砂壺的制作工藝也是越來越精細入微,更多注重每一個細節的精微處理和把握。但是和清末民國的紫砂壺來比則各有擅長,清末民國的紫砂壺在有些細節的精細化處理上,可以說和現在的紫砂壺是無法比擬的,而那個時代的紫砂壺從大的架子上和壺的氣度上來講,確是現代人需要非常用心學習研究的。

木瓜是紫砂花器當中常見的題材。木瓜,歷史文人都有提及,有詩句為“木瓜誠有報,玉楮論無實”。《詩·衛風·木瓜》:“投我以木瓜,報之以瓊琚,非報也,永以為好也。”《詩經》中《木瓜》一篇表現情人男女之間相互贈答、傳送情意,后以此典形容相互贈答饋送。玉楮:玉雕的楮葉。楮是楮樹,皮可制桑皮紙。見《列子·說符》:“宋人有為其君以玉為楮葉者,三年而成。”后用以比喻精巧而無實用價值之物。“木瓜誠有報,玉楮論無實。”意思就是真摯的友誼是相互回報的,不在乎那些精巧而無實用價值之物。數千年歷史文明的發展,國人的審美觀念以及藝術發展都在隨著時代的不同而產生了很多的變化。紫砂壺是連接文化藝術和當下生活的一種紐帶,因為紫砂壺本身就是一把實用器,也可以承載更多文化藝術的一些元素和理念;紫砂壺在用來泡茶的當下,又是最現實的生活,這樣來講的話,它就無疑成為了一種藝術和生活的紐帶,雖然審美意趣是因人而異的,但是可以說很多經典的作品,它能夠產生一種在共性的基礎上獨特個性的彰顯,它們的審美共性無疑是相通的。

“玉泉仙掌,蒙頂石花。時在己巳夏月,跂陶刻”,這把壺上面刻的內容充滿了非常有趣的人文意境。內容是寫茶的,紫砂壺是用來泡茶的,這上面刻的字的內容可以說是和紫砂壺的功用是非常貼合的。“玉泉仙掌”是指玉泉仙人掌茶,產于湖北的當陽市,它是集綠茶蒸青、炒青、烘青三大加工工藝于一身,形成了獨特的品質特征,外形扁平、色澤翠綠、白毫顯露,沖泡后芽葉舒展、湯色嫩綠,品質鮮嫩爽口,清香淡雅持久,是茶中名品。“蒙頂石花”也是指茶,這種茶造型自然美觀,外形像石頭上的苔蘚,沖泡后整芽形似花,因為這種茶產于蒙山,顧名“蒙頂石花”。蒙頂在四川雅安市名山縣,從唐玄宗天寶元年到清末,1 000多年的時間成為中國歷史上唯一的正貢茶。“揚子江心水,蒙山頂上茶”,蒙頂茶還有很多分類,如蒙頂黃芽、蒙頂甘露、蒙頂石花、蒙頂毛峰等等,有詩句贊曰:蜀土茶稱圣,蒙山味獨珍。可見“玉泉仙掌”和“蒙頂石花”的名貴,用好壺泡好茶簡直是最美的享受。