天山北坡公路沿線風吹雪災害特征研究*

高 暉,楊瑞剛,李世緯,盛雅雯,胡晶晶

(1.中交第二公路勘察設計研究院有限公司,湖北 武漢 430056;2.新疆地礦局第二水文工程地質大隊,新疆 昌吉 831100;3.新疆生產建設兵團公路科學技術研究所,新疆 烏魯木齊 830000)

烏尉高速公路里程長約318.5km,其中天山以北路段長約77km,易受到風吹雪災害影響。對天山北坡公路沿線風吹雪災害特征進行調查研究,并對易受風吹雪災害地段進行數值模擬,提出相關治理建議,為路基設計和風雪流的防治提供科學依據。

1 新疆天山北坡風吹雪災害發育特征

1.1 烏尉高速公路不同地形條件風吹雪分布特征

針對烏尉高速公路天山北坡地段道路積雪情況進行調查,沿線風吹雪災害積雪發育地段占總長度的17.61%,其中山前沖洪積區(K0+000—K15+400)積雪段占比28.05%,前峽以北烏魯木齊河階地區(K15+400—K33+380)積雪段占比10.68%,剝蝕構造中山區(K33+380—K41+400,K58+200—K78+200)積雪段占比5.53%,后峽段山間斷陷盆地(K41+400—K58+200)積雪段占比35.59%。

斷陷盆地區周邊高、中心低,形成天然的儲雪空間,雪粒在風力作用下,在盆地四周邊界處減速、下降,形成下旋減速渦流,易堆積在盆地內。山前沖洪積區因地形平坦、風力通道連續貫通,風力及雪量均較大,風吹雪遇到路基、遭遇地形突變,造成積雪。階地區毗鄰河道,河道為天然的儲雪溝、階地臺坎為天然的阻雪墻,隔絕了大部分雪粒,對路基形成保護;中山區山體起伏較大,無連續的風力通道、缺少風動力條件,難以將雪粒吹起并長距離輸送,僅在局部溝口處形成少量堆積。因此,階地及中山區風吹雪災害較少。但中山區內風吹雪發育地段集中于兩側山體相交的特殊地貌,風力、風向發生突變,也需加強關注(見圖1)。

圖1 斷陷盆地及平原區路基兩側積雪現狀

1.2 烏尉高速公路雪粒密度特征

據王中隆對天山冬季積雪密度的劃分及啟動風速的研究,雪粒子的啟動速度主要和雪粒粒徑和積雪密度相關。啟動風速與雪粒粒徑、積雪密度之間的關系如下:

(1)

V=3.123+11.99ρ+0.013 5e12.08ρ

(2)

式中:V為雪粒子啟動風速;d為雪粒粒徑;ρ為積雪密度。

在項目區現場選取4處試驗點測量雪密度,共完成10組數據,取樣深度5~25cm,積雪密度0.10~0.16g/cm3,平均密度0.128g/cm3,對比王中隆的研究成果對試驗點降雪進行分類,試驗點降雪主要為新雪中的濕雪,經計算,雪粒的最小啟動風速為4.77m/s。

2 風吹雪災害數值模擬

2.1 數值模擬的計算邊界條件

調查區內風吹雪主要發育區為平原區、斷陷盆地,對應路面斷面形式為填方區路基及背風半路塹。基于流體力學軟件Fluent進行數值模擬計算。為了選取合適的模擬自然風的模型,結合王中隆等整理的風洞試驗資料,運用單方程和雙方程模型對同一斷面進行了數值模擬。對比模擬結果發現運用k-ε方程模型所得結果和風洞試驗更接近,均在上風側坡腳產生渦旋,進而造成雪粒堆積。通過現場觀測,風速場的變化規律同數值模擬和風洞試驗結果相同,上風側邊坡坡腳確實有大量雪粒堆積,因此認為采用k-ε模型進行風速場模擬可行。

為了簡化模型,本次模擬中氣流按不可壓縮流體來處理。氣流按黏性流體、牛頓流體、非定常流考慮,采用歐拉雙流體模型,不考慮能量方程。把雪粒視為球狀物,取雪粒粒徑為200μm,假設吹雪發生時風速為水平單一穩定風速,且風向垂直于路基。

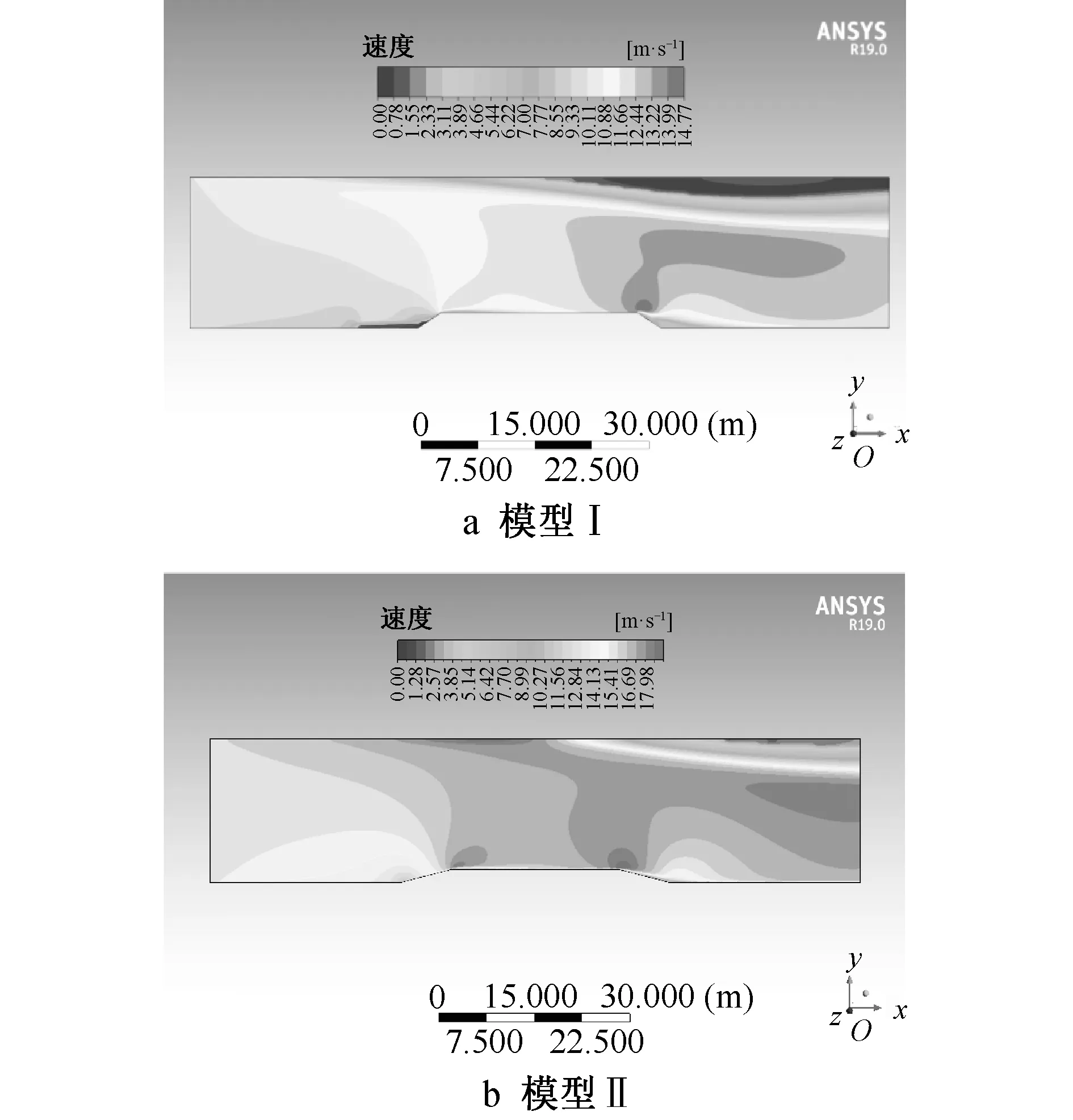

填方路堤及背風半路塹簡化模型如圖2,3所示。

圖3 背風半路塹斷面模型簡圖(單位:m)

2.2 烏尉高速公路平原區填方路基斷面模型計算

根據JTG D30—2015《公路路基設計規范》中第7.14.5條規定,路堤迎風側邊坡坡率宜為1∶3~1∶4,本次計算同時選取邊坡坡率1∶1.5工況進行對比。根據相關氣象數據,烏魯木齊縣全年最大風速在10~20m/s,考慮風速較大時雪粒均被吹走不易發生堆積,本次計算時風速取小值10m/s,且風向垂直于計算域并從左側進入;路堤高度取積雪深度與安全高度之和2m。結合王廷亮、魏建軍等、周開方等相關模擬成果,模擬參數如表1所示。

表1 路堤斷面風流場模擬參數

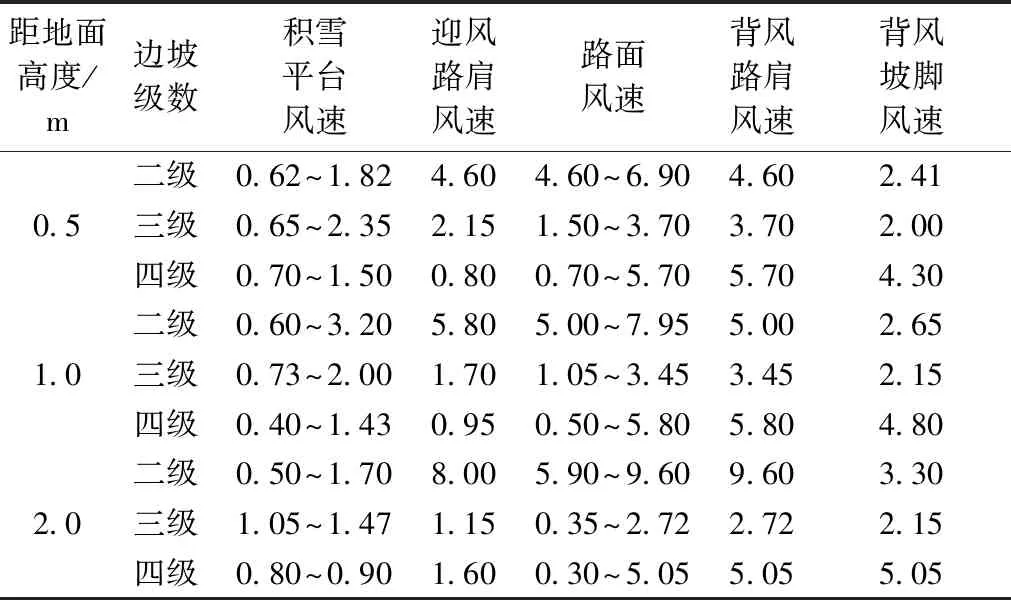

此次路堤左、右計算域寬均為30m、高為20m。模型Ⅰ和Ⅱ的速度云圖如圖4所示,距路面不同高度處沿水平方向風速值如表2所示。

圖4 模型Ⅰ,Ⅱ速度云圖

在近地面0.5m高處,兩種模型在迎風側坡腳風速小于雪粒啟動風速,說明雪粒在該位置處易形成堆積,模型Ⅱ風速比模型Ⅰ更小,意味著模型Ⅱ情況下可能被風吹起的雪粒比模型Ⅰ更少,在路面沉積的概率更小;背風坡腳模型Ⅰ風速僅比啟動風速稍大,雪粒沉積的可能性較高;其余部位兩種模型風速均較大,不會發生沉積。隨著距地面高度增加,模型Ⅱ風速顯著超過模型Ⅰ,說明模型Ⅱ雪粒的總體斷面流通性更好,雪粒在路面沉積的概率更小。而模型Ⅰ背風坡風速較模型Ⅱ顯著降低,更易發生背風堆積后延伸上路。因此,選擇1∶4的緩邊坡方案更有利于避免風吹雪發育。

表2 距路面不同高度處沿水平方向風速值 (m·s-1)

2.3 烏尉高速公路斷陷盆地背風半路塹斷面模型計算

半路塹主要位于斷陷盆地路段,根據搜集氣象資料,該地段全年主導風向為西/西南風,最大風速約為10.80m/s,本段邊坡高度很大,最高處>40m。考慮到這兩種因素,采用四級放坡、每級高10m的形式進行開挖。本次模擬分別采用一級、二級、三級、四級邊坡4個模型逐一進行模擬,路塹設計方案中各級邊坡坡率分別為1∶0.75,1∶1,1∶1,1∶1.25,路基兩側邊坡坡率為1∶4、高1.5m。

2.3.1一級背風半路塹

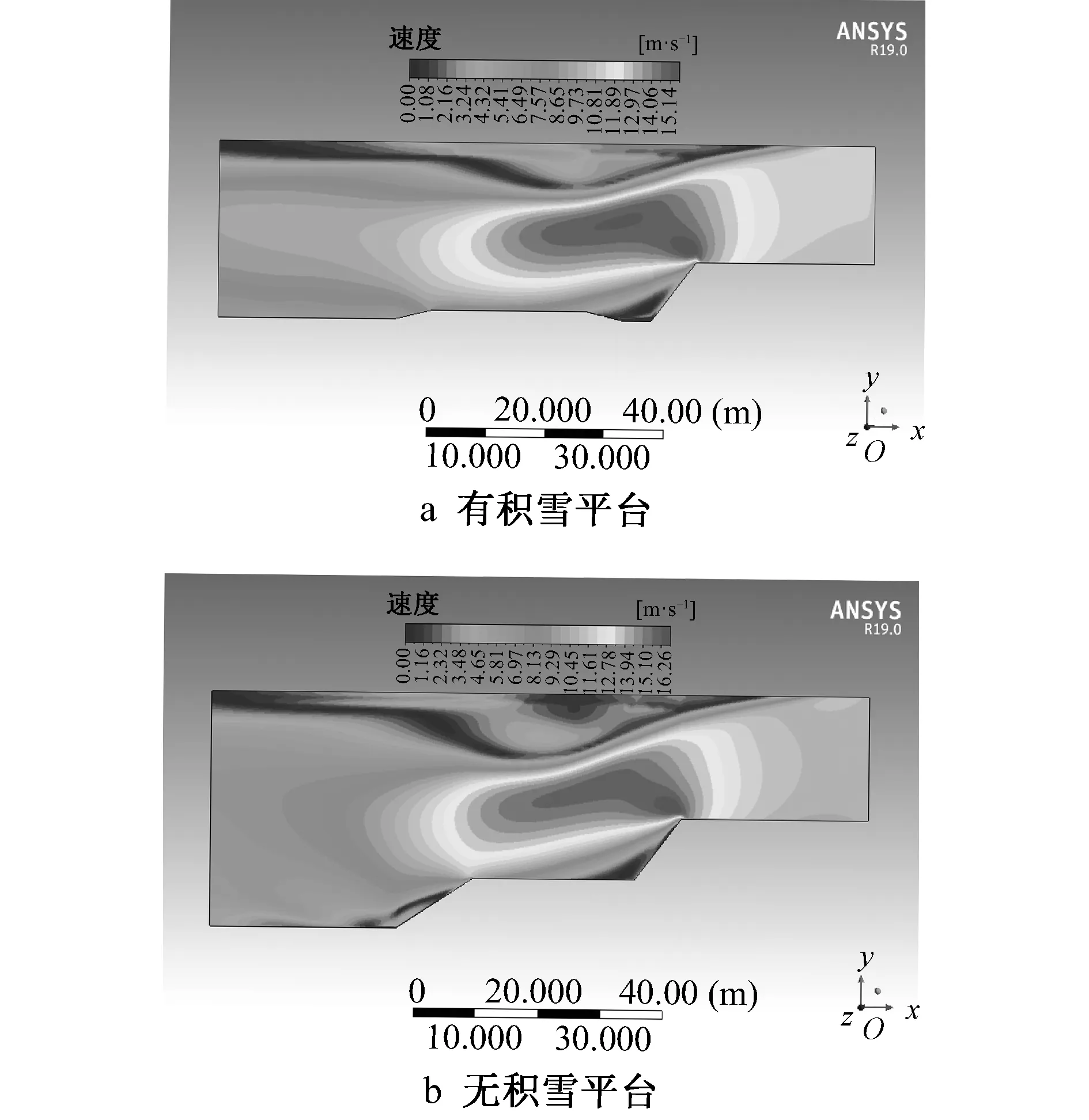

一級背風半路塹模擬了設有積雪平臺和無積雪平臺的工況作為對比,以驗證在背風半路塹上設置積雪平臺的必要性。本次模擬設置5m寬積雪平臺,風向從右向左。模擬云圖及風速值結果如圖5及表3所示。

圖5 風速10.8m/s下有無積雪平臺一級背風半路塹數值模擬速度云圖

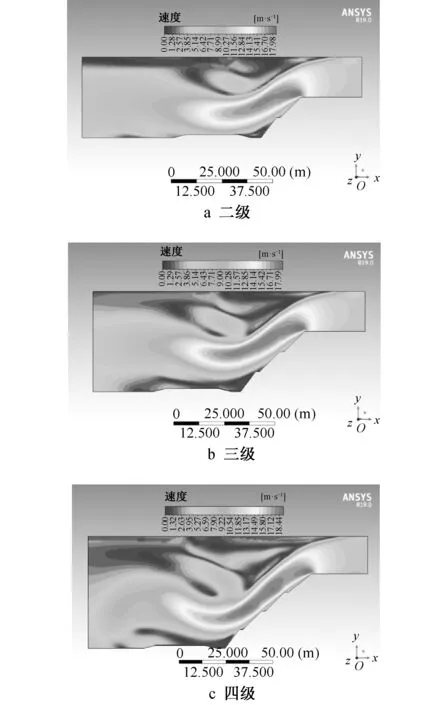

表3 一級背風半路塹距床面不同高度處沿水平方向風速值 (m·s-1)

積雪平臺風速小于啟動風速,說明雪粒大多沉積在平臺上,平臺發揮了作用;風速場通過積雪平臺后均高于啟動風速,說明雪粒均能有效運移,不會沉積。未設置積雪平臺工況下,迎風坡腳、背風坡腳風速小于啟動風速,雪粒在兩側坡腳均發生沉積;路面上局部風速非常小,會產生積雪,且積雪會隨著堆積量的增加逐漸向路面延伸,最終掩蓋整個路面,影響交通。所以在背風半路塹中設置積雪平臺非常必要。

2.3.2二、三、四級背風半路塹

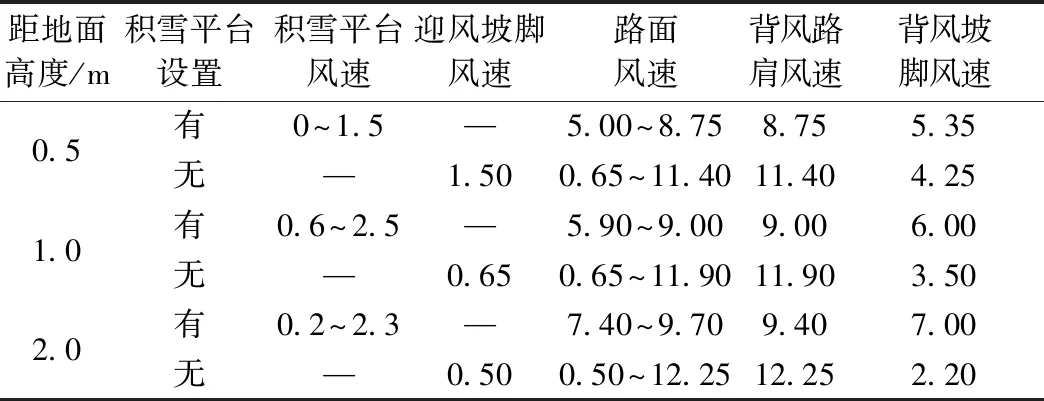

二、三、四級背風半路塹模擬結果云圖及風速值如圖6及表4所示。

圖6 風速10.8m/s下二、三、四級背風半路塹數值模擬速度云圖

表4 二、三、四級背風半路塹距床面不同高度處沿水平方向風速值 (m·s-1)

二級背風半路塹積雪平臺內的風速都偏小,形成有效沉積;在迎風路肩處的風速偏大,在路面上的風速也較大,可順利通過路面。但需注意的是,風雪流在背風坡腳位置風速已低于啟動風速,所以在背風坡腳處也會有少量積雪,在實際公路養護中也應及時對其進行清理,以防其形成“雪檐”而逐漸爬上路面。

三、四級背風半路塹路面的速度變化規律與一級和二級背風半路塹不同,多數位置的風速均低于雪粒的啟動風速,尤其是路面。造成這種現象的原因是路塹上風向邊坡高度即路塹深度越大,貼地層風速減弱越多,渦旋減速區越發育,地形轉折點附近附面層分離及其導致的風速減速效應更強烈。因此,三、四級背風半路塹路面上發生風雪流堆積的可能性較大。

綜合上述5個模型的模擬結果,可看出在背風半路塹邊坡開挖中設置積雪平臺非常必要,它可在風雪流到達路面前沉積大量雪粒子,從而減輕雪害;設置積雪平臺后,可有效降低20m以下高度邊坡發生風吹雪概率。但隨著邊坡高度的繼續增加,風吹雪災害發生概率將增大,結合前述填方路基段模擬結果,在可行情況下減緩邊坡坡率有助于減輕風吹雪災害程度。

3 結語

1)烏尉高速公路天山以北沿線風吹雪災害積雪易發路段占沿線總長度的17.61%,其中山前沖洪積區積雪段占比28.05%,前峽以北烏魯木齊河階地區占比10.68%,剝蝕構造中山區占比5.53%,后峽段山間斷陷盆地占比35.59%。調查區積雪密度0.10~0.16g/cm3,主要為新雪中的濕雪,雪粒的最小啟動風速為4.77m/s。

2)通過數值模擬分析,平原區填方路基在迎風坡坡腳處和背風坡坡腳處易發生積雪,其中迎風坡坡腳處的可能性最高,對比1∶1.5及1∶4的不同坡率,1∶1.5坡率迎風坡腳易積雪,故建議填方路基盡量采用1∶4坡率。背風半路塹邊坡的開挖中設置積雪平臺非常必要,設置后20m以下高度的高坡發生風吹雪災害的概率不大,但隨著高度的繼續增加,風吹雪災害發生的概率將快速增大。

3)為減輕風吹雪災害影響,平原區盡量放緩邊坡,有條件時不設置護欄或采用透風式護欄,使風雪流順利通過,并減小路基上風側阻雪障礙物。山區可在路基背風側設置寬積雪平臺,為便于運營養護,建議全挖方路塹兩側均設置積雪平臺。建議在項目施工期冬季加強觀測,必要時采取線外工程防治措施(防雪柵欄、儲雪溝、防雪林等)。