吳永良大師兄周年祭

文/孫永

當年浙江美術學院國畫系78、79 兩屆二十個研究生中,吳永良先生年齡最大而我是最小,彼此整整差了二十歲。而年齡相差的懸殊并不影響我們之間的互敬互動和互勉,畢業之后的四十余年,師兄弟間之情愫則日臻彌篤。

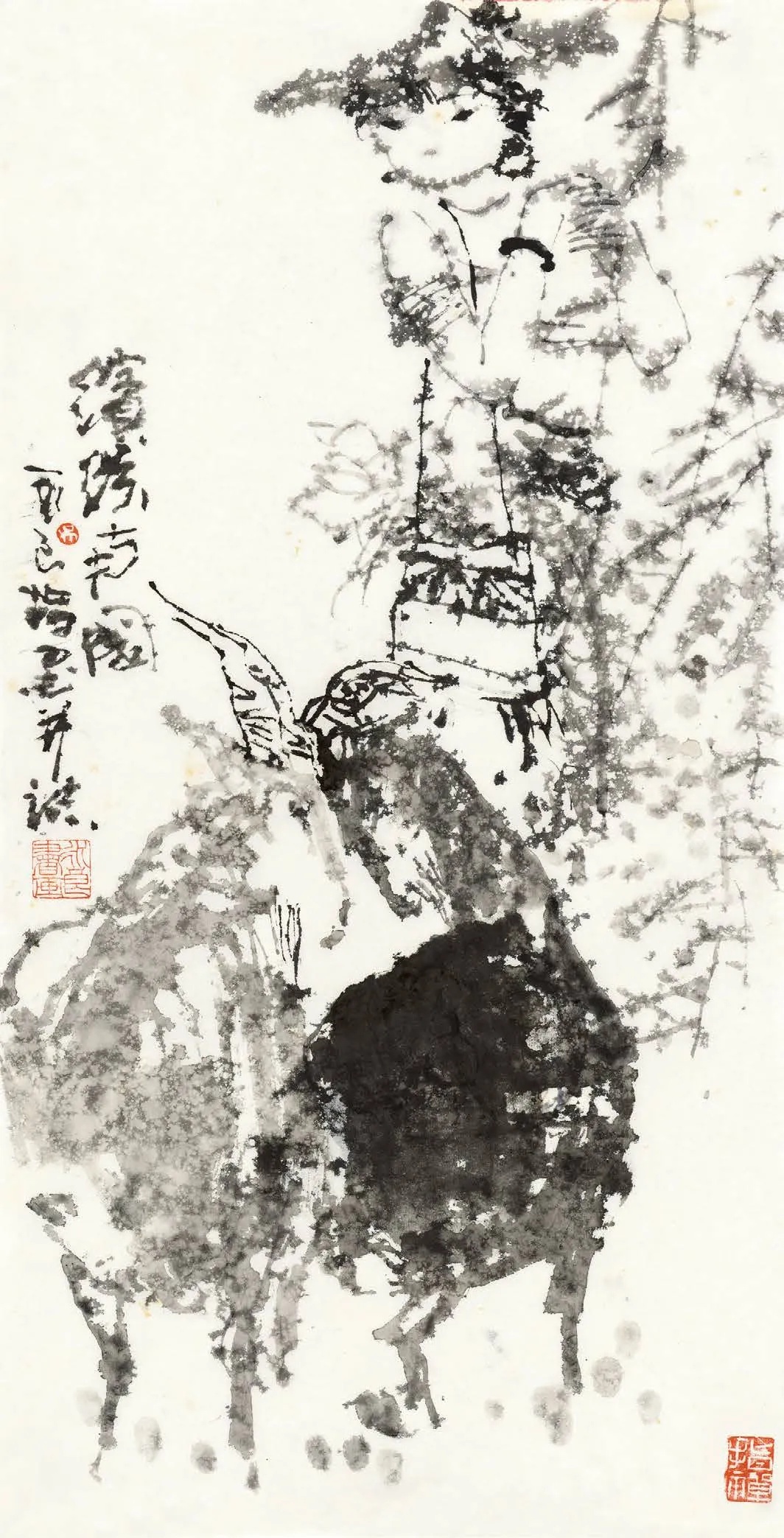

永良大師兄的一生,秉性耿直而光明磊落;淡泊功利而不媚權貴——尚藝人的錚錚風骨在他身上得到充分的詮釋和彰顯。他一生景仰魯迅先生,我們可以從他歷年所刻畫的魯迅本人造像,以及魯迅筆下文學人物悉心塑造的筆墨語境中顯現無余,從而充分折射出了中國文人憂國憂民的風骨共性和拳拳之心……就學術本身而言,浙派人物畫第二代優秀傳人中,素有“三駕馬車”之謂,而吳永良先生即是最年長的“一駕”。他在穩健傳承第一代“浙派”的基礎上,竭盡所能地拓展著自己的藝術疆域——他對筆墨的領悟、把握和創造,顯然已經超越了前輩的范疇。他筆墨中的或老辣焦渴、或健朗峻俏抑或酣暢淋漓等,已然出神入化地融合于所刻劃的對象之骨髓——筆墨表現之豐沛和藝術語境之深邃,早已讓他在中國畫壇獨領風騷……他為充分表達對潘天壽先生的景仰及知遇之恩,傳承并頗富開創性的“人物指墨畫”,讓我感佩不已——他那幅《大頤壽者》的指墨畫力作,形神兼備,絲絲入扣,無愧于是“人物指墨畫”的劃時代極品。當然他還刻畫過許多其他文化前賢的造像,都頗有深度地彰顯了他們的各自節操和氣度。因此,吳永良先生不愧是“浙派人物畫”承上啟下的一面旗幟。

放眼當下,能像吳永良先生這樣詩文、書畫俱佳的畫家已然愈來愈少——他那顆與生俱來的文心和年少時期的文學夢,一以貫之地支撐著自己一生的藝創歷程,讓藝術創造在文化的持續淬煉中不斷得以升華和精進。

我的印象里,大師兄在命運結點上,有兩次特別的蹊蹺生變——第一次是在本科的畢業季,業務能力突顯的他,因創作題材上的選擇與當年的某些領導的意愿相悖,遭致了原本可以留校任教卻轉而“發配”到邊遠的溫州去從事工藝美術設計。這也就是說,孰料當年的青春任性,給他換來的是十幾年的蹉跎歲月……而第二次是上世紀90年代,已近花甲之年的他,毅然決然地遠渡南洋去創業布道……無論如何的機緣巧合,而我以為,當年的他更多的是背負著一種:“我本將心向明月,無奈明月照溝渠”悲憤心境成行的,當然也是其素來之性格所使然——好在那些坎坷都已被時光一一撫平。

回想前幾年,大師兄常來訊問候,并很希望彼此能有時間促膝交心,無奈本人事務纏身而少有如愿……記得有次安徽老同學王濤來杭,我約了大師兄一起把酒言歡,共敘衷腸,孰料居然成為了與其最后的面晤……大師兄病重期間,正值疫情防控,我曾數度去電向其小女珍之詢情問候,直至驚聞噩耗……翌日趕赴家中衰悼并拜見了大師兄的最后遺容……大師兄給人的印象一直是:身體硬朗、精神矍鑠而快人快語——八十來歲卻給人感覺至多是花甲之年,我一直認為大師兄是百年壽星的人生,孰料天嫉英才,嗇不假年……唯愿大師兄依舊握著心愛的筆桿,與前賢共同灑愛人間。隨后,我積極組織了一次盛大的全國業界“吳永良先生網絡追思會”,以寄托我們對他的哀思,藉此送大師兄最后一程。

吳永良先生離開我們已整整一年了,然而其音容舉止依然歷歷在目,思念之情則愈切……受其家屬之邀,我僅以一個小師弟的身份在大師兄周年祭之時,寫上幾句發自肺腑的感言聊以緬懷。還是那句話:有些人雖然死了,但卻還活著,有些人雖然還活著,但卻早已死了。■

二O二一年五月

繽紛南國(指墨畫) 68cm×35cm 2001年 吳永良