敘事護理干預對下肢骨關節置換術后患者焦慮、抑郁及創傷后成長的影響*

黃麗莎 艾凌艷 葉蕓 段虹

(中國人民解放軍聯勤保障部隊第九〇八醫院鷹潭醫療區,江西 鷹潭335000)

關節置換術是一類解除相應關節病變造成的疼痛、畸形、功能障礙,提高患者生活質量的骨科手術[1]。近年來,隨著人口老齡化的加劇、肥胖和骨關節炎的患病率增加,關節置換術的數量呈增長趨勢,其中以下肢骨關節置換術增長最為突出[2-3]。與術前癥狀相比,經歷關節置換術的患者功能可明顯改善,但由于手術創傷所帶來的術后疼痛劇烈,患者往往會產生緊張、憂慮、擔心和運動恐懼等復雜情緒反應,而負面情緒會影響身體機能恢復,進而導致關節的功能康復延遲[1-2]。如何有效緩解關節置換術后患者的焦慮、抑郁情緒,增強其治療依從性和恢復健康的信心,是目前臨床亟待解決的問題[4]。敘事護理是護士通過對患者故事敘說的傾聽、吸收,使問題外化,幫助其重構疾病故事意義,發掘護理要點,從而對患者實施臨床護理干預的方法[5]。目前,國內外關于敘事醫學的研究主要以老年患者、臨終患者及腫瘤患者為干預群體,對于關節置換術患者的應用效果如何,尚較少關注。我院骨科基于敘事護理理論制定了針對下肢關節置換術患者的敘事護理方案,并取良好的干預效果。現報告如下。

1 對象與方法

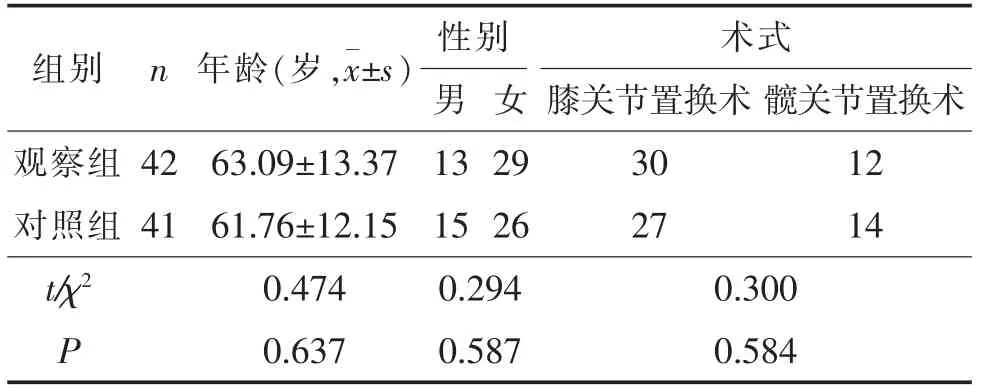

1.1 研究對象 在獲得醫院倫理委員會批準后,于2019年1月至12月,便利選取86例下肢骨關節置換術患者為研究對象。納入標準:①首次行髖、膝關節置換術;②年齡18~80歲。排除標準:①關節翻修術者;②合并其他惡性疾病、嚴重心功能不全及高血壓等;③無讀寫能力,或因精神疾病、認知障礙等無法配合調查者。利用計算機按患者的入院順序編號隨機分為觀察組和對照組各43例。其中觀察組脫落1例,對照組脫落2例,均為轉院治療。兩組患者術中所用假體類型和術后護理團隊均保持一致,在年齡、性別、術式方面比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組患者的基本情況比較

1.2 干預方法

1.2.1 對照組 實施常規護理模式,即術后保持患肢合適體位,加強生活護理,密切觀察患者的病情變化;關注患者疼痛體驗并合理鎮痛;鼓勵患者早期進行患肢的功能鍛煉;指導患者攝入粗纖維的食物防止便秘,攝入高蛋白、高維生素等易消化飲食提高免疫力;同時尊重并關懷患者,鼓勵其戰勝疾病的信心。

1.2.2 觀察組 常規護理基礎上采取敘事護理模式。

1.2.2.1 建立敘事護理干預小組 由1名外科教授、2名心理學碩士生導師作為指導者和監督者,為本研究提供理論和技術指導。干預實施者由取得敘事護理培訓證書的病區護士長(1名)、護理研究生(1名)及主管護師(3名)組成。在敘事護理干預實施過程中,所有的實施者均受指導者的全程監督。

1.2.2.2 實施敘事護理干預 第一階段:全面評估。與患者進行深度交流,尊重并關懷患者,進一步了解患者的病情、心理、家庭背景、文化程度、宗教信仰、興趣愛好及社會支持系統等信息,做好記錄,為后續干預措施提供支持。第二階段:敘事導入。選取安靜獨立的環境,與患者單獨進行面對面的交談,引導患者充分敘事。引導其充分宣泄內心的感受,表達自己對關節置換術的看法。交談過程態度和藹、面帶微笑,耐心傾聽患者的敘述,護士需要做的只是專心傾聽,不給予判斷,不暴露自己諸如對與錯、悲傷與難過、愉快與不可思議等常規的看法。第三階段:問題外化。患者往往把各類障礙歸咎于自己,這樣就限制了人的力量。通過敘事引導患者把人與問題、癥狀分開,幫助患者將其存在的問題進行命名,使問題具體化、形象化、客觀化,以引導患者站在問題之外看待問題及其影響,強化問題與自己無關的意識,如提問患者:您怎么命名您所面臨的困難呢?能跟我說說這些天您與什么困難做斗爭嗎?它是什么時候出現的?等。引導患者說出下肢骨關節置換術對日常活動的影響,正視關節置換術對生活造成的影響。第四階段:用隱喻撫慰心靈。護士運用高度積極的耐心、想象力和表達能力,借助詢問、澄清、積極關注等技巧引導患者發現敘述過程中某些被遺漏的閃光事件,這些事件是與“問題故事”不相符合的“例外事件”,提示可能是自己不曾重視但其背后暗含希望,如:你為什么會覺得自己現在很痛苦呢?這個問題對您的生活還有其他影響嗎?。可以在傾聽患者故事的過程中向患者提問,喚起患者的積極力量和正向認同,使其增強自信、發揮主觀能動性,借以尋找解決問題的契機,從而為故事改寫做好鋪墊。第五階段:重建故事意義。將例外事件中隱藏的正向力量和積極的認同與現在、未來聯結在一起,擴展生活視野,以構建較為期待的故事版本。如:誰對你的改變可能最為驕傲?你如何讓他們耳目一新?你準備怎樣規劃自己的生活?等。本研究敘事護理干預形式為一對一、面對面交流,從患者術后第2天起至患者出院前1天共干預5次,每次45~60 min。

1.3 觀察指標 觀察比較兩組患者干預前和干預后(出院時)焦慮、抑郁及創傷后成長情況。

1.3.1 焦慮自評量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)與抑郁自評量表(Self-rating Depression Scale,SDS)[6]焦慮自評量表由20條目組成,采用Likert 4級評分,從“從無或偶爾”(1分)到“總是如此”(4分);抑郁自評量表也由20條目組成,采用Likert 4級評分,從“沒有或很少時間有”(1分)到“絕大部分時間有或全部時間有”(4分)。計分方法均采用標準分,即條目得分之和再乘以1.25的整數部分為標準分,標準分越高焦慮或抑郁程度越嚴重。

1.3.2 創傷后成長量表(Posttraumatic Growth Inventory,PTGI) 采用汪際等[7]修訂的簡體中文版創傷后成長量表進行調查,包含自我轉變、與他人關系、個人力量、新的可能性、人生感悟5個維度,共20個條目。各條目均采用Likert 6級評分,總分0~100分,分值越高表明調查對象獲得的成長越多。量表及各維度Cronbach’s α系數為0.611~0.874。

1.4 統計學方法 使用SPSS 21.0統計軟件分析數據。雙人錄入數據并進行核查,計數資料采用例數表示,兩組間比較采用χ2分析;計量資料以均數±標準差描述,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對t檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者焦慮得分的比較 干預前兩組焦慮得分比較差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組得分均較干預前降低,觀察組得分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表2。

表2 兩組患者焦慮得分比較(分,±s)

表2 兩組患者焦慮得分比較(分,±s)

組別n 干預前 干預后 t P觀察組42 61.26±4.8對照組41 60.54±3.92 55.86±3.63 5.800<0.001 1 58.05±3.35 3.097 0.003 t 0.746 -2.855 P 0.458 0.005

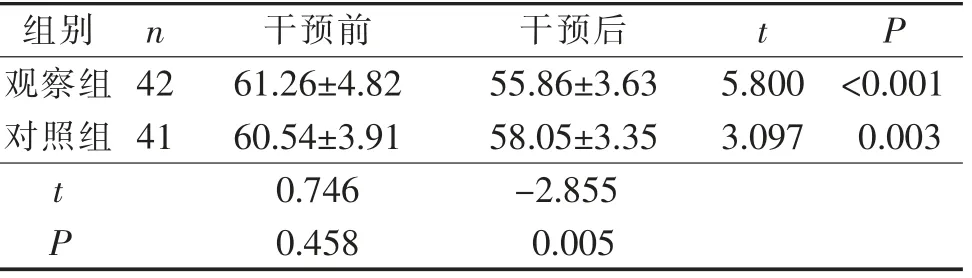

2.2 兩組患者抑郁得分的比較 干預前兩組抑郁得分比較差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組得分均較干預前降低,且觀察組得分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表3。

表3 兩組患者抑郁得分比較(分,±s)

表3 兩組患者抑郁得分比較(分,±s)

組別n 干預前 干預后 t P觀察組42 59.26±3.83 53.86±3.63 6.632<0.001對照組41 59.54±2.91 56.24±3.35 4.762<0.001 t-0.374 -3.102 P 0.709 0.003

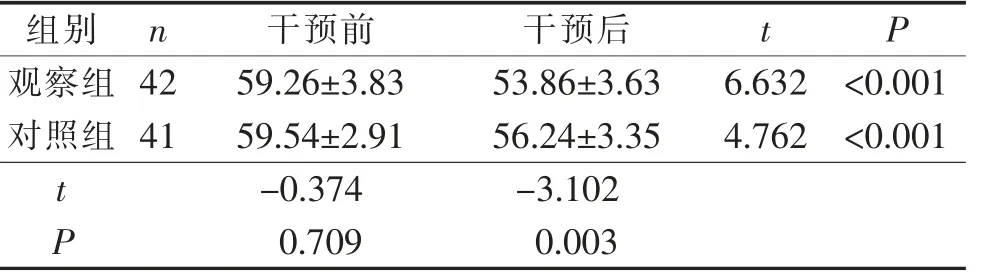

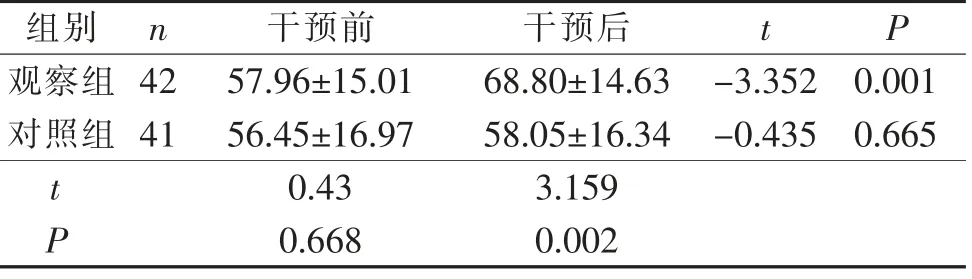

2.3 兩組患者創傷后成長得分的比較 干預前兩組創傷后成長得分比較差異無統計學意義(P>0.05);干預后,觀察組得分明顯高于對照組,且觀察組創傷后成長得分高于干預前,差異有統計學意義(P<0.01)。見表4。

表4 兩組患者創傷后成長得分比較(分,±s)

表4 兩組患者創傷后成長得分比較(分,±s)

組別n 干預前 干預后 t P觀察組42 57.96±15.01 68.80±14.63-3.352 0.001對照組41 56.45±16.97 58.05±16.34-0.435 0.665 t 0.43 3.159 P 0.668 0.002

3 討論

3.1 敘事護理可以改善下肢骨關節置換術后患者的焦慮、抑郁情緒 下肢骨關節置換術作為重建創傷后關節功能或治療終末期關節疾病的最有效手段,但同時其作為一種強烈的應激源,易使患者產生不同程度焦慮、抑郁等心理應激反應,導致個體忽視自我更新的能力[8-9]。近年來,隨著整體護理觀念的興起,“敘事”逐漸成為護理研究領域的新亮點[10]。Smith等[11]研究指出,敘事法能讓護患共建積極向上的合作關系,從而提高護理干預的效率,并強調以敘事共情為基石構建護患情感同盟;李玉梅等[12]研究也顯示,敘事護理能明顯改善肺癌患者負性心境,減輕其各癥狀群的困擾,滿足其對心理健康及康復的需求。本研究將敘事護理模式應用于下肢關節置換術后患者中,通過構建和實施全面評估、敘事導入、問題外化、用隱喻撫慰心靈、重建故事意義等環節,結果顯示,與常規護理比較,敘事護理組患者焦慮與抑郁得分更低,兩組比較差異具有統計學意義(P<0.01),這與曾倩姣等[13]及張魯敏等[14]的研究結果較一致。提示敘事護理干預可改善下肢骨關節置換術后患者焦慮、抑郁等不良心理。在敘事過程中,護士以傾聽者的姿態貼近患者的生命故事,關注患者被內化了的問題并把問題外化,將患者的下肢關節置換相關問題外化,擺脫了傳統上將人看作為問題的觀念,使患者能客觀地看待問題,從而緩解其焦慮抑郁情緒。

3.2 敘事護理可以提高下肢骨關節置換術后患者創傷后成長水平 研究[13]指出,心理應激管理對人工關節置換術能否取得良好效果同樣重要。適當的心理干預能幫助經歷創傷性事件患者提升創傷后成長水平[15]。隨著髖、膝關節置換手術的廣泛開展,積極探索有效的心理干預方法幫助患者抵御恐懼心理,激發戰勝疾病的信心,提高其術后功能鍛煉的依從性,這對下肢關節置換術后患者的康復意義重大。本研究通過將敘事護理模式應用于下肢關節置換術后患者中,結果顯示,與常規護理比較,敘事護理組患者創傷后成長得分更高,兩組比較差異具有統計學意義(P<0.01)。有學者[16]指出,關節置換術患者具有較高的信息互動需求,而患者在實施敘事護理干預時,會提供既往疾病史、健康狀況、生活方式、價值觀念、對疼痛的忍受能力等個人信息,也會表達對手術的擔心、焦慮、疑惑、期望等信息內容。通過這種信息交流互動,一方面為患者提供宣泄的平臺,利用敘事的宣泄作用,使其充分地表達自己的感情和需求,并受到關注和理解[17];另一方面,在護士幫助下,患者發掘所忽略的閃光點和積極力量,自身的潛力和積極特質得以調動,因此,患者內心也發生了創傷后的正性變化。

4 小結

本研究探討了敘事護理在下肢關節置換患者中的應用效果,結果表明敘事護理干預對于促進下肢關節置換患者心理健康、擴大其積極體驗具有重要意義。鑒于本研究尚存在一定的不足:僅限于本單位的下肢骨關節置換術后患者,樣本量較小且未進一步實施隨訪等。未來的研究將擴大樣本量、增加效果評價指標并充分利用“互聯網+”智慧健康服務對患者實施隨訪跟蹤等。