金剛石UV-Vis-MIR光譜常見特征綜述

李建軍,范澄興,程佑法,劉雪松,王 岳,山廣祺,李 婷,李桂華,丁秀云,趙瀟雪,黃 準,燕 菲,杜 冉

(1.山東省計量科學研究院,山東省計量檢測重點實驗室,濟南 250014;2.國家黃金鉆石制品質量監督檢驗中心,濟南 250014;3.國家首飾質量監督檢驗中心深圳實驗室,深圳 518020)

0 引 言

瑞典通用電氣公司于1953年宣布首次成功合成了金剛石,美國通用電氣公司(GE)于1954年12月16日宣布獲得了人造金剛石[1]。這被認為是金剛石產業發展的里程碑,從此金剛石最大消耗領域的原材料開啟了由人工生產的時代。

1963年12月6日,由北京通用機械研究所(現中國工業機械集團有限公司合肥通用機械研究院)、中國地質科學院、鄭州磨料磨具磨削研究所組成的課題組第一次成功合成出中國的人造金剛石[1]。到2001年,中國借助六面頂設備生產的人造金剛石年產量達到13.9億克拉,自此中國已成為人造金剛石第一生產大國[2]。幾十年來,中國的人工金剛石絕大多數采用高溫高壓法生產,多用于磨料磨具磨削產業[3-4]。

科學家一直致力于研究如何讓金剛石充分發揮其卓越性能,涉及光電、醫療、航天、量子通信等領域,近些年已經取得了一定的突破。但應用領域的開拓面臨兩大瓶頸:一是生產高純度或高均勻性、大尺寸大直徑單晶存在困難;二是對金剛石諸多晶格缺陷的研究不透徹。兩大瓶頸引發的問題是,無滿足條件的大單晶可用,也無法充分駕馭金剛石的晶格缺陷,因此將金剛石材料引用到眾多領域尚難以精準控制其潛在屬性。

近年來,高溫高壓(HPHT)和化學氣相沉淀法(CVD)合成金剛石互相促進,在實現金剛石單晶生產尺寸上,取得了較大的進步;而金剛石微觀領域,對晶格缺陷的研究,卻是一個復雜的、龐大的基礎性工程,進展緩慢,特別是在國內,研究進展不大。隨著譜學測量效率和精度的提高,龐大數量的金剛石譜學特征被識別到,準確解析這些譜學特征,成為金剛石光、電、熱應用的基礎。國內外眾多科學家投入大量精力對一些光譜特征對應的微觀結構模型進行了較為合理的解讀,逐步促成這些晶格微觀模型成為金剛石作為各類功能材料的“開關”,有望通過這些微觀模型開關控制金剛石成為多個領域的關鍵神經元。

本文將前人研究的金剛石常見光譜表現出的一些特征的部分成果進行匯總,為開展新的研究提供一定參考。

1 金剛石按譜學進行的分類

金剛石譜學分類是金剛石研究的重要基礎。Robertson等[5-6]依據譜學表現,率先將金剛石分為I型、II型。近30年來,隨著微區測試技術的出現與成熟,進一步深化了分類內涵,較為合理地解釋了一些譜學特征產生的機理,被認為是金剛石最基礎的分類,成為了金剛石最為經典的分類法則,也變得更具有廣泛的科學價值。

1.1 金剛石經典分類法對應的譜學依據

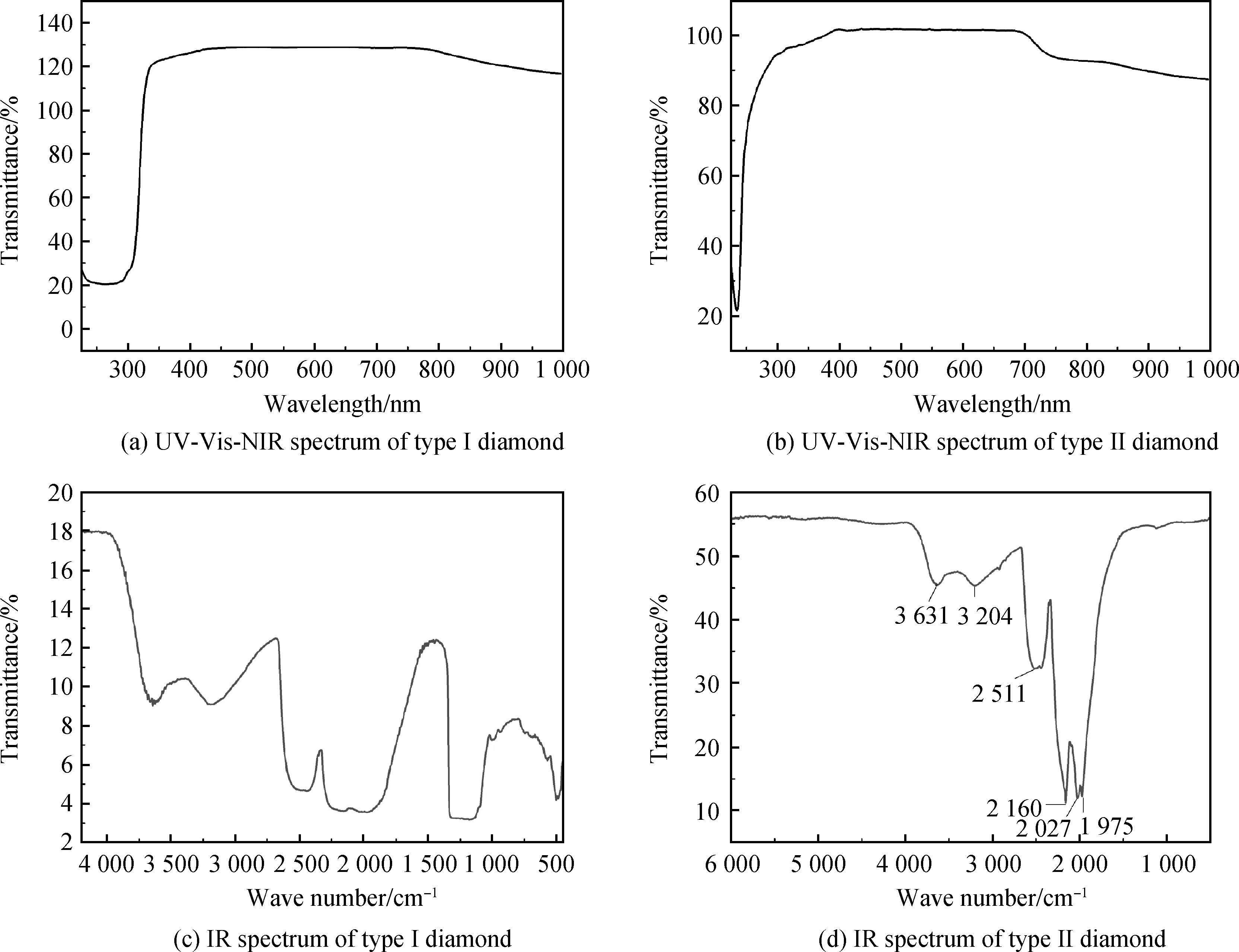

金剛石經典分類法是基于紫外可見光譜(主要是230~400 nm)和(近-中)紅外光譜(主要是1 430~500 cm-1)進行的,最初的基本規則是:I型金剛石對300 nm以下的紫外光不透明,并且在1 430~500 cm-1范圍內有強吸收表現[7];II型金剛石因對上述波段透明而被認為晶體“近乎完美”。如圖1所示。

1.2 金剛石分類基本譜圖的解釋

能帶理論是研究材料的一種量子力學模式,能較好地解釋金剛石的呈色機理及金剛光澤產生的原因。根據能帶理論,雜質元素濃度極低的金剛石帶隙能量間隔(禁帶閾)為5.47 eV。由光量子能量方程可換算得到金剛石禁帶閾的光量子波長:

(1)

其中h為普朗克常數,v為某波長光量子的頻率,即速度與波長的比值。2019年5月20日起正式生效的國際單位制千克定義為“普朗克常數為6.626 070 15×10-34J·s時的質量單位,J·s即相當于kg·m2/s”;同時生效的國際單位制電流的基本單位安培的定義為“將基本電荷e的量取固定數值1.602 176 634×10-19,以庫侖(C)為單位”,即等于“安培·秒(A·s)”,所以能量電子伏特與焦耳的換算關系為“1 eV=1.602 176 634×10-19J”;而米的定義為“光在真空中行進1/299 792 458 s的距離”[8]。

由光量子能量方程可推得:雜質元素濃度極低的金剛石紫外可見光譜在227 nm處具有強吸收峰,這與實測譜圖一致(見圖1(b))。由于各光波長可見光透過金剛石幾乎不被吸收(或只有均衡的弱吸收),因此金剛石呈無色透明狀。

當金剛石中有較高(超過譜圖識別限)濃度的氮元素時,由于氮原子外層電子比碳原子多一個,且氮作為非等價的原子無論以何種形式引發晶格缺陷,必將在禁帶中生成至少一個雜質能級,由此縮小了帶隙的能量間隔,電子從雜質能級躍遷到導帶所吸收的能量約為4.59 eV(270 nm),但該能級并不恒定,最小僅為2.2 eV(564 nm),即引發紫外可見光譜中,560 nm至禁帶閾(227 nm)產生吸收,由于可見光區紫、藍、綠光被廣泛吸收,金剛石會呈現不同飽和度的黃色。當金剛石中的氮原子發生聚集,單原子替位氮濃度降低,多數氮以聚集態形式存在時,金剛石的黃色飽和度減弱甚至呈無色透明,即透過金剛石的可見光各波長段幾乎無吸收或吸收大致相當,所以金剛石可呈無色透明狀。

同樣可以是無色透明的金剛石,II型金剛石紫外可見光譜的吸收特征歸屬于金剛石禁帶閾;而I型金剛石譜圖的特征歸屬為金剛石禁帶閾與氮元素引發的吸收。

對于無色樣品,相比II型金剛石,只要在紫外230~300 nm范圍強吸收的金剛石,均為I型金剛石。

圖1 I型、II型金剛石分類基本依據[5-7]

1.3 金剛石類型細分特征譜圖

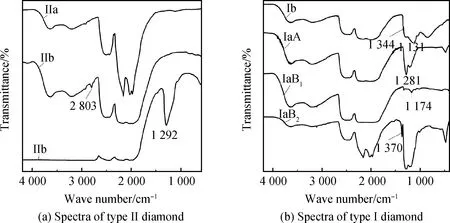

1944年著名科學家Raman先生(因拉曼效應發現獲諾貝爾物理學獎)對幾百粒金剛石的光學性質進行研究[7],以其為代表的前后諸多學者——如Nayar、anderson、Mitchell等[9-14]大量的研究得到了擴展,最終將金剛石類型分析深入到了紅外光譜領域,包括Sutherland以及Blackwell等[15-16]在內的研究成果,成為了如今借助紅外光譜確定金剛石類型的基礎。而Dyar等[17]利用紅外光譜區分開了含聚集態氮原子(Ia)和含孤氮(Ib)的金剛石;Custers也發現II型金剛石在實際中很罕見,并建議將其分為兩類,IIa型和IIb型[18];進一步的研究表明硼是引發IIb型金剛石獨特屬性的雜質元素[19-20]。通過光譜呈現的這些金剛石類型的細分,如圖2所示。

1.4 金剛石類型細分特征紅外光譜圖解釋

由于金剛石分類中紅外光譜的基礎性作用,各個類型金剛石紅外譜圖特征已被認為得到了較為合理的解釋,即IIa型金剛石氮、硼雜質元素含量均低于紅外光譜檢測限,其中紅外光譜對氮雜質元素濃度的檢測限低于0.001%(實際上UV-Vis譜對金剛石氮雜質的識別力遠優于紅外光譜);IIb型金剛石紅外光譜呈現2 803 cm-1吸收峰,由不帶電荷的替位硼原子(B0)引發,當B0濃度升高,原本外層為3個電子的硼原子成為半導體電荷受主(即B-)引發1 292 cm-1寬吸收帶;自然界中碳放射性同位素的相對豐度最大的一種是碳14(14C),在金剛石形成過程中廣泛存在于碳源特別是生物碳源中,這種碳同位素衰變結果是氮元素,由此引發自然界長期賦存的金剛石中,氮是最為常見的雜質元素,受溫度(如地球內部1 700~2 100 ℃的環境)[21]壓力條件的促使與地質年代的累積,氮元素在金剛石晶格中發生移動并聚集,形成多種形態的聚集體。因此地質年齡較年輕和/或氮原子濃度在較低范圍時,氮原子以孤立形態替代金剛石晶格中的碳原子,即單原子替位氮(孤氮),形成的色心被稱為C心,在紅外光譜上的典型特征為1 131 cm-1或同時呈現1 344 cm-1吸收譜帶;當兩個相鄰的氮原子取代金剛石中臨近的兩個碳原子而與其他氮原子不相鄰時的氮雜質,被稱為A類聚集態氮(或A心),紅外光譜的具體表現為1 282 cm-1吸收譜帶,以該吸收為典型紅外光譜的金剛石被稱為IaA型;當兩個A類氮進一步聚集(大約2 400 ℃)受限于晶格空間以及電荷平衡,常常形成4個氮原子呈對稱分布且圍繞一個空位(4N+V)時,得到的氮聚集體被稱為B聚集態氮(或B心),紅外光譜的表現是1 175 cm-1吸收譜帶,以該吸收為典型紅外光譜的金剛石被稱為IaB型[21];當金剛石中氮雜質進一步聚集形成亞顯微包裹體(光學顯微鏡下無法識別而借助電子顯微鏡可識別的包裹體)氮晶體時,由于該類包裹體常沿特定面網[如(111)面]分布而呈二維延伸片狀,被稱為片晶氮,片晶氮的特征紅外吸收最典型的譜帶位于1 365~1 375 cm-1范圍內,以此譜帶為紅外光譜重要特征的金剛石也被歸為IaB型,為了與以1 175 cm-1紅外吸收為典型的金剛石區分,含片晶氮(又叫B2心)的金剛石也被稱呼為IaB2型;而對稱4原子氮包圍1個空位的構型被稱為B1心,對應的金剛石被稱為IaB1型。

圖2 紅外光譜法對金剛石類型細分的關鍵特征

但是,還有一種聚集態氮的構型是不能遺漏的,因為在超過2/3的天然金剛石中,都會呈現出該構型引發的一些光學性質,即N3構型,由3個氮原子圍繞一個空位(3N+V)構成。理論上來說,該晶格缺陷結構不會引發特征的紅外光譜吸收,但是,無論金剛石是自然形成還是人工制造,不可能存在所有的氮全部以N3形態存在的情形,即:凡是含有N3結構的金剛石,總會伴有A心和/或B心的存在。

依據紫外可見近紅外光譜及紅外光譜(UV-Vis-MIR)特征對金剛石進行分類的方式如表1所示。

近幾十年來,隨著精細光譜技術的發展與成熟,成百上千個與氮元素相關的光譜學特征被測試識別到,眾多學者也嘗試解釋這些光譜特征可能對應的結構構型(下文中將提到部分解釋得到較為廣泛認可的構型及譜學特征),但這些多種多樣的氮原子在金剛石中的賦存方式,目前并沒有納入到金剛石類型劃分體系中[22]。

綜上所述,金剛石I、II型分級體系種類,是以紫外可見吸收光譜和紅外光譜的表現而劃分的。根據本文作者對諸多金剛石類型劃分體系的闡述文獻的理解,特別是對金剛石分類體系形成的歷史進行梳理,認為單一的紫外可見光譜或紅外光譜,均不能完成該分類體系的分類任務。無論天然還是人工合成的金剛石,有少部分樣品,需要結合兩種測試方法,才能將其準確歸類。

表1 金剛石類型的分類

同時,綜合上文氮、硼雜質元素形態特征,特別是電性特征(即最外層電子數為5的氮和最外層電子為3的硼常分別以N+和B-配對出現以達到電荷平衡),本文作者認為,傳統文獻中“IIa型金剛石不含氮、硼,II型金剛石不含氮,I型金剛石不含硼”的觀點是基于紫外可見光譜和紅外光譜的檢測限做出的,而且是基于上述硼、氮元素結構構型的UV-Vis譜和IR譜的檢測限而得到的限制性結論,換言之,IIa型金剛石的硼原子濃度、A心、B心、C心濃度均低于UV-Vis和IR檢測限,但其他形態、構型的硼和/或氮雜質可能存在甚至有較高濃度;同樣IIb型金剛石可能有較高濃度的氮雜質,而I型金剛石也可能有較高濃度的硼雜質,甚至有些I型金剛石硼雜質濃度可能高于部分IIb型金剛石的硼含量,或者有些IIb型金剛石的氮濃度可能高于部分Ia型金剛石的氮含量。

同樣,一些傳統文獻中常常表達的“I型金剛石在1 400~1 000 cm-1之間有吸收,IIa型金剛石在1 400~1 000 cm-1之間無吸收”,可能會引起一定的誤會,認為1 400~1 000 cm-1之間有吸收就是I型金剛石,通過系統梳理金剛石分類體系,可知前半句的逆命題并不是肯定的,即1 400~1 000 cm-1之間有吸收的金剛石不一定是I型的。

2 金剛石吸收光譜中其他常見的特征峰

2.1 393.6 nm(3.150 eV)吸收

被認為是由一個負價態電荷空位構成的結構缺陷(One negatively charged vacancy defect,V-),即ND1[23-24]。由輻照作用引發,常伴有420~450 nm間的吸收以及464.3 nm(TR13心,與TR12心相關的近距離振動模式色心)、469.9 nm(TR12心,一種固有輻照心)、594.2 nm、666.5 nm(見下文)、735.8 nm、741.2 nm輻照誘發的吸收。

空位是金剛石遭受足夠能量的粒子輻照(轟擊),使晶格中的某個碳原子永久性缺失而形成的。Ib型金剛石中空位主要呈負電態,引發零聲子線(ZPL)位于3.150 eV的吸收帶(ND1帶)。

在“純”(IIa型)的金剛石中空位主要呈電中性,引發零聲子線在1.573 eV的GR1吸收帶(見下文)。

2.2 415.3 nm(2.985 eV)吸收

如上文所述,由取代了碳原子的3個氮原子圍繞一個空位(3N+V)構成的雜質缺陷,被稱為N3心[24]。在自然產出的被稱為“開普(Cape)”系列金剛石的譜圖中常與N2心(477.2 nm,見下文)及幾個其他相關譜帶(465 nm、452 nm、435 nm及423 nm)同時出現。這些缺陷一般都是先天條件(金剛石被開采前經歷的所有地質條件)形成的,氮濃度較高的人工生長晶體經后期改性可產生較低濃度的N3心。

2.3 478 nm(2.598 eV)吸收

被稱為N2吸收,與N3相關的吸收,理論位于2.598 eV(477.2 nm)處,光譜儀檢測實際常標至478 nm處。該N2與A心不同,A心的雙原子替位氮與其他氮原子不相鄰。而引發478 nm吸收的結構實際是屬于(3N+V)構型中的兩個氮原子[25-26],所以說是與N3心相關的雜質缺陷。

2.4 496.2 nm(2.498 eV) 吸收

由被兩個空位分離的4個替位N原子構成(4N+2V,由4個替位氮原子圍繞兩個空位)的雜質缺陷[27-28]。當空位在金剛石晶格中遷移遇見一個B類N雜質聚集體(B1心)時與之合體而形成,常被稱為H4缺陷(H4 defects),常溫發光光譜中的H4心表現為512 nm峰,是自然環境中形成或由輻照后退火引起的。

2.5 503.3 nm(2.463 eV)吸收

由空位分離兩個N原子[即(N-V-N)0]構成的一種不帶電荷的雜質缺陷。與H2心(見下文)密切相關。被稱為H3缺陷。自然環境中形成或輻照后退火或由高溫高壓處理引發[22,29]。

2.6 503.6 nm(2.462 eV)吸收

被認為是跟金剛石晶格中的獨立填隙(interstitial)碳原子有關的缺陷,稱為3H缺陷(3H defects),因輻照損傷而生[29],常伴GR1(見下文)出現。極少情況下,3H吸收很強,以至于可以改善由GR1吸收形成的綠色。

2.7 575 nm(2.156 eV)及相關譜帶

由單個替位氮原子絡合(挨著)一個空位構成的電態中性雜質缺陷,即NV0缺陷(NV0defects),與637 nm(見下文)缺陷相結合呈現[22,29]。可形成于自然環境,也可通過輻照后退火熱處理誘發。可引發金剛石呈灰粉色;在絕大多數經人工改性呈粉色的金剛石中引發粉色,但少數天然致粉金剛石也是NV0心致色。

2.8 637 nm(1.945 eV)及相關譜帶

由孤立的替位N原子絡合(挨著)一個空位構成的帶負電荷的雜質缺陷,即NV-缺陷(NV-defects),與NV0缺陷相結合呈現[22,29]。可在自然環境中形成,也可由輻照后退火熱處理或經高溫高壓處理誘發。可促使金剛石呈現灰粉色~粉色,故在絕大多數人工改性呈粉色金剛石和少數天然致色金剛石中作為粉色致色因子。

2.9 666.5 nm(1.86 eV)吸收

為電中性的晶體自填隙缺陷,即I0缺陷(I0defect)。與該缺陷相關的吸收還與疊加在GR1吸收帶上的735.8 nm(1.685 eV)吸收帶相關[30]。與輻照有關,而666.5 nm(1.86 eV)經過420~540 ℃退火即可消除,故經HPHT處理也消除。對金剛石呈現綠色、綠藍色有貢獻。

2.10 737 nm(1.673 eV)吸收

由替位硅連結(兩個)空位構成的帶負電荷的雜質型缺陷,常用(Si-V)-或(V-Si-V)-表達,也叫Si-V心(Si-V centers)。高分辨光譜測試可分裂呈現736.6 nm、736.9 nm雙峰。在天然形成或人工晶體生長(如化學氣相沉淀法生長)過程中形成,與晶體生長過程及自然環境晶體生成后所處環境中的硅有關[25,31-32]。

2.11 741 nm(1.573 eV)吸收

該吸收由金剛石晶格中一種不帶電荷的單獨空位(V0)引發。該缺陷被稱為GR1心(GR1 centers),也可引起744.6 nm (1.665 eV)處及相關譜帶從而呈雙線吸收。盡管它處的位置超出了可見光的頻率范圍(~400至700 nm),但GR1引起的相關強吸收譜帶位于紅光區的末端從而可產生綠色或藍色。與3H缺陷一樣常在一些經過天然或人工輻照呈現綠色的金剛石譜圖中顯現[29],是綠色金剛石的重要致色因素之一。GR1心是由輻照轟擊產生的空位,在純(IIa型)的金剛石中空位主要呈電中性,引發零聲子線在1.573 eV的GR1吸收帶。輻照轟擊產生的空位,必然關聯多余的碳原子形成自型填隙原子,從而形成自填隙缺陷,由此與上文中的735.8 nm吸收帶關聯起來。

2.12 883 nm(1.40 eV)吸收

被認為是與金剛石{111}生長相關[33]以及多個尚不確定機理的與鎳相關的雜質缺陷引發[34]。其中相關研究的導出結果表明,1.40 eV心所指示的很可能是帶一個正電荷的填隙鎳原子,即Ni+。空間群模型計算也表明Ni+是解釋對稱性和相關電態的結論之一。同時推算出1.883 eV吸收系的單向應力測量值,認為這一吸收帶的出現歸因于一種鎳-氮配位結構。

借助高分辨發射光譜可確定確切峰為883.0 nm/884.7 nm雙峰。高分辨低溫UV-Vis譜呈現在350~370 nm(357.0 nm、360.2 nm、363.5 nm、367.0 nm)和460~480 nm(468.0 nm、473.3 nm、477.4 nm)之間的吸收,以及516.1 nm和以1.40 eV心(接近884 nm處,尚未研究透徹是否為零聲子雙線)的強吸收并關聯大約685 nm的吸收帶,其中883 nm、685 nm吸收很可能由帶正電荷的鎳填隙原子(Ni+)引發;另外位于793 nm的吸收尖峰已確定是鎳相關的缺陷;685 nm吸收帶強而寬,從585 nm延續到大約735 nm處,極大地阻礙紅光和橙色光的透過。大約555 nm開始向高能區(短波區)吸收增強(上述短波區的吸收),可見光范圍兩端吸收導致在555~585 nm之間形成透射窗,引發金剛石呈黃色、綠黃色。常在使用金屬鎳作為觸媒(催化劑熔劑)的HPHT生長金剛石中出現,也可在天然變色龍金剛石(因光或熱致可逆變色的一種金剛石)或天然綠黃色金剛石中見到,偶爾在天然無色近無色金剛石中檢測到。

2.13 986 nm(1.256 eV)吸收

由空位分離兩個氮原子構成的一種帶負電荷的[即(N-V-N)-]雜質缺陷引起的吸收。該結構模型被稱為H2心,與H3心密切相關,常被認為是Ia型金剛石經過HPHT處理的證據[29]。偶爾情況下,H2(及相關的寬大吸收帶)可能非常強,會導致H3和H2心合并致色產生濃烈的綠色體色。在近紅外光譜儀上表現為10 125 cm-1左右的吸收譜帶。可在自然環境中產生,也可經輻照后低溫退火或經高溫高壓處理誘發。

2.14 5 171 cm-1(0.640 8 eV)即1 934 nm吸收

被認為是與B心氮(集合體氮)有關的缺陷引起的吸收,被稱為H1c心(H1c centers),但確切的結構模型尚需進一步研究[22,29]。可在自然環境中形成,也可由輻照后退火熱處理產生。借助紅外光譜儀較易識別到。

2.15 4 941 cm-1 (0.612 eV)即2 024 nm吸收

被認為與A心氮(雙原子氮)有關的缺陷引起的吸收,被稱為H1b心(H1b centers),但確切的結構模型尚需進一步研究[22,29]。可在自然環境中形成,也可由輻照后退火熱處理產生。借助紅外光譜儀較易識別到。

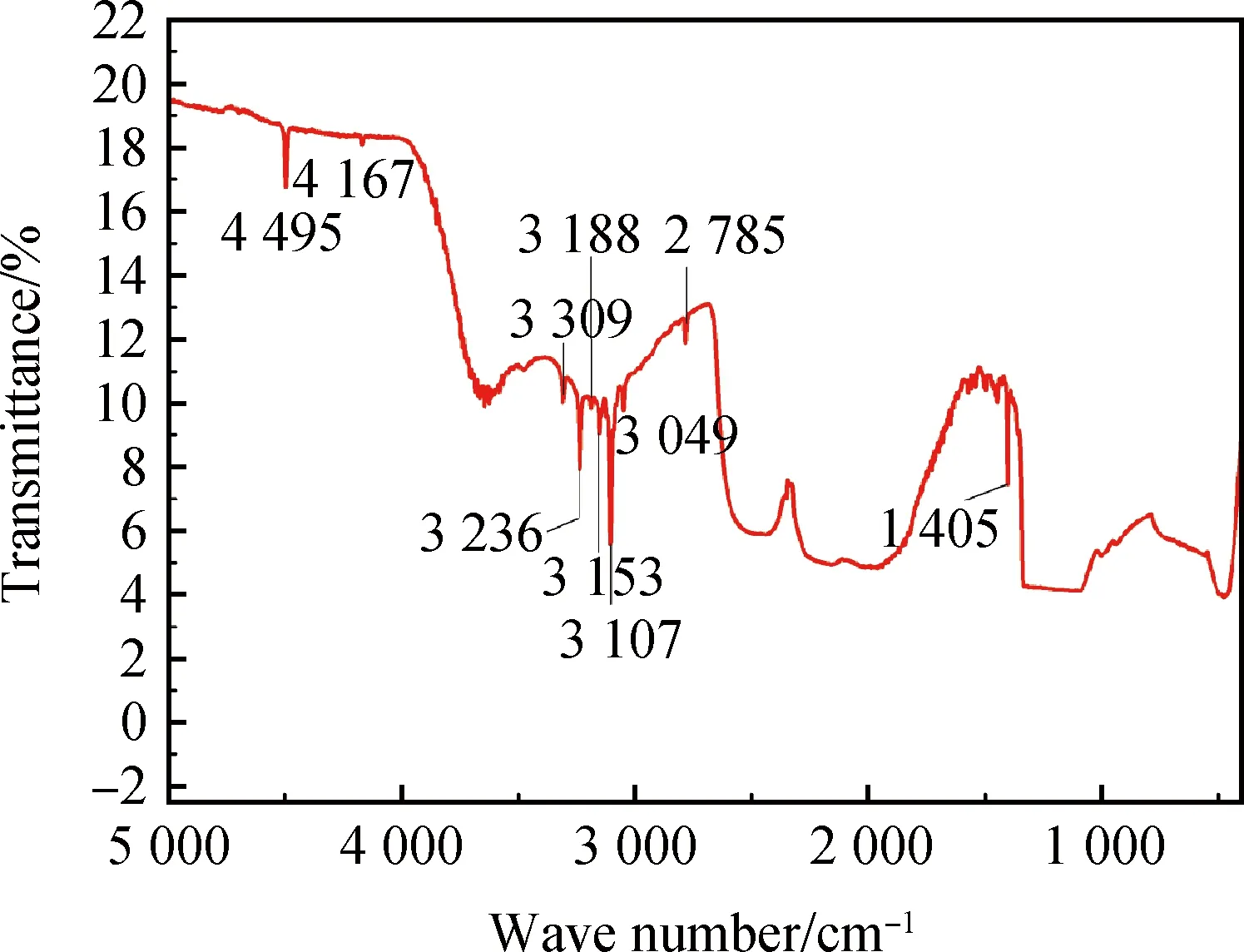

2.16 3 400~2 800 cm-1內多個吸收尖峰

與氫元素相關的多個缺陷模型引起的吸收,有的結構模型已得到較為合理的解釋。如圖3所示,該系列特征吸收以3 400~2 800 cm-1內多個吸收尖峰為典型[24-25,35],常見的組合有:(1)3 123 cm-1、3 031 cm-1、2 948 cm-1、2 937 cm-1、2 901 cm-1、2 870 cm-1、2 812 cm-1,被認為與低壓高溫(LPHT)改性有關,其中僅出現在CVD生長金剛石中的3 123 cm-1可能與NVH0結構(0.387 eV,3 202 nm)有關,且經HPHT處理后會消失。而1 600 ℃ 退火后尚保持的2 902 cm-1和2 871 cm-1峰經2 300 ℃退火后會位移到 2 907 cm-1和 2 873 cm-1[22,29]。2 901 cm-1、2 870 cm-1和2 812 cm-1的位移與退火過程的壓力也有相關性,同樣退火溫度是1 600 ℃時,經歷7 GPa的壓力后這三個峰在2 902 cm-1、2 871 cm-1和2 819 cm-1處,而在常壓條件下退火這三個峰出現的位置是2 900 cm-1、2 868 cm-1和2 813 cm-1。(2)以3 107 cm-1(0.385 eV,3 220 nm, 即N3VH結構)為典型的一組尖峰,包括3 309 cm-1、3 236 cm-1、3 188 cm-1、3 169 cm-1、3 153 cm-1、3 143 cm-1、3 121 cm-1、3 107 cm-1、3 092 cm-1、3 080 cm-1、3 049 cm-1、3 009 cm-1、2 978 cm-1、2 855 cm-1、2 812 cm-1、2 785 cm-1,甚至還包括4 495 cm-1、4 167 cm-1和1 405 cm-1尖峰,以最強的3 107 cm-1吸收為典型,且常伴有1 405 cm-1峰[25]。

圖3 富氫天然金剛石紅外光譜示例

組合(1)常為化學氣相沉淀法晶體生長過程形成,或晶體生成后再處理呈現;組合(2)常為天然成因金剛石含氫或天然金剛石在富氫環境下改性后的譜圖呈現;呈現組合(1)吸收的樣品經特殊環境下高溫高壓處理后可消除組合(1)吸收特征而呈現3 107 cm-1典型的吸收。

2.17 1 450 cm-1(0.180 eV) 即6 888 nm吸收

被認為是與填隙氮有關的缺陷引起的吸收,被稱為H1a心(H1a centers),但確切的結構模型尚需進一步研究[22,29]。可在自然環境中形成,也可由輻照后退火熱處理產生。

3 結語與展望

近百年來,科學家對天然和合成金剛石中的各種晶格缺陷所進行的大量實驗和理論研究已經逐步得出了一些看似合理的模型來說明金剛石的譜學特征。就雜質元素而言,關于氫、硼、氮、氧(本文未涉及)、硅、鎳在晶體中的賦存形式以及對晶格的影響有了較為深入的研究,并有了一些較為合理的學說,特別是對硼、氮元素的研究較為成熟,不但以其為基礎構建了金剛石類型劃分體系,對兩類元素的去除與摻雜,已經較為成功地應用到了人工金剛石產品生長中,這是人類研究金剛石譜學特征、晶格缺陷、弄清金剛石微觀結構模型的重要目的之一。本文雖然羅列了大量的譜學特征,并匯總了前人對這些特征相對合理的解釋,但這不是研究的最終結果,隨著研究的深入,可能會有顛覆性的觀點出現,完全可能重新構建理論模型。比此更為艱巨的任務是,測試人員已經從各類金剛石中檢測到了數千個譜學細節,今后研究的重點是更好地弄清楚每個譜學細節對應的結構模型,為金剛石開發新的應用領域提供理論基礎。