青藏寒區隧道及隧道群事故成因與對策探討

吳小麗

(招商局重慶交通科研設計院有限公司 隧道與地下工程院, 重慶 400067)

根據2019年相關統計數據,西藏自治區公路通車總里程超過10萬km,G4218林芝至拉薩、G4218日喀則機場至日喀則市、G4219澤當至貢嘎機場等公路先后建成通車,G4218拉薩至日喀則機場公路等正在加快建設;青海省公路通車里程8.38萬km,高速公路(含一級)達4 040 km。青藏等高寒地區公路交通發展已進入高速時代。高寒地區公路隧道數量增長較快,包括米拉山隧道、雀兒山隧道、拉脊山隧道等。由于高寒地區特殊的地理環境,隧道建設及運營管理面臨較多技術難題。國內外對高速公路隧道及隧道群交通事故影響因素、事故預測與評價、事故對策等的研究較多,但針對青藏寒區隧道及隧道群的事故成因及對策的研究并不多見。該文對青藏寒區隧道及隧道群事故成因進行分析,探討設計階段和運營階段的應對措施,以提高隧道的運營安全。

1 青藏寒區隧道事故的特點

青藏寒區隧道事故與一般公路隧道有共同點,也有其獨特性。青藏寒區隧道可能穿越凍土地區,甚至部分隧道洞口可能設置在雪線以下,隧道運營過程中存在積雪段、風吹雪段及路、橋、隧道等復雜結構連接段,風險更高。

1.1 追尾、側滑、翻墜事故較多

青藏寒區冬季較長、氣溫較低,道路多被冰雪覆蓋,路面附著系數下降,前方車輛遇到特殊情況需緊急制動時,后方車輛因制動距離不足,極易發生追尾事故。在車輛轉彎或雨雪天氣時,車輛易發生側滑,碰撞防護欄等發生翻車、墜車事故。根據文獻[3]的統計,青藏公路上單方翻車事故占54.42%,側面相撞事故占17.66%,正面相撞事故占9.12%,追尾事故占7.69%,墜車事故占0.57%,其他事故占10.54%。

1.2 隧道進出口事故較多

根據隧道路段交通事故空間分布特性及交通事故調研數據,隧道洞口附近交通事故發生概率較高。青藏高寒地區隧道洞口區域路面積雪、濕滑,更易發生交通事故。

2 安全影響因素

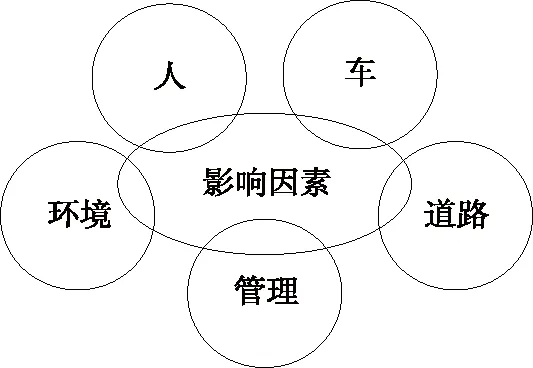

隧道及隧道群的運營安全涉及道路、機電、環境、管理、車輛、駕駛行為等多個領域、多個學科,其相互作用、相互影響(見圖1)。

圖1 隧道及隧道群運營安全影響因素

2.1 環境因素

(1) 高寒地區溫度低,隧道洞口及洞內段易發生凍害,路面積雪滑溜,易引發追尾、側滑、翻墜等交通事故。

(2) 雨、雪、風、霧天氣降低了能見度,給駕駛過程帶來更大安全風險。

(3) 車輛進出隧道時存在“黑洞”和“白洞”現象,駕駛員的眼睛需要一定時間適應由明到暗、由暗到明的過程。對于寒區隧道分布密集區域,白天光照強烈,駕駛員眼睛頻繁地經歷明暗交替過程,會對其心理造成一定壓力,影響行車安全。

(4) 高海拔隧道內低壓缺氧,駕乘人員心理狀況和行為對策難以預測,一旦發生災害、事故,人員逃生、應急處理及救援難度大。

(5) 由于長期處于惡劣的環境,機電設備易出現故障,消防管道保溫系統易失效,發生火災時滅火救援存在困難。

(6) 高寒地區空氣密度小、氣壓低,隧道內火災的溫度場、煙霧場的分布和擴散規律均不同于常規隧道,人員逃生和救援面臨極大挑戰。

2.2 道路因素

青藏高寒地區受地域、地質條件影響,道路選線受限,可能存在大規模隧道群、隧道平縱線形不良等情況,隧道運營過程中存在更高風險。

2.3 人為因素

駕駛經驗、駕駛員性格、駕駛員狀態對駕駛行為的影響可用反應時間來表征,其長短一般取決于刺激的種類和強度、駕駛員自身個體特性及注意程度、客觀環境的復雜程度等。高寒地區氧氣含量低、駕乘人員大腦反應變慢,行動相對遲緩,發生緊急情況時,人的活動能力可能受到較大影響。根據文獻[4]對高原地區駕駛員特性的研究,高原地區駕駛員的平均反應時間比平原區延長0.013 s,平均復雜反應錯誤次數多0.4次。

2.4 車輛因素

高寒地區惡劣的環境導致車輛動力性能下降,車輛在長期使用過程中,由于磨損、老化等原因易出現故障,如轉向和制動系統失效、爆胎等,駕駛員在行駛過程中若未能及時發覺,極易發生交通事故。

2.5 管理因素

寒區高速公路隧道的養護管理具有其獨特性,不能完全借鑒其他地區。寒區生態脆弱,易發生自然災害,遭遇極端天氣時,管理部門若沒有制訂適宜本地環境的管理方案和應急預案,可能影響運營安全或救援效果。

3 應對措施

3.1 設計中需注意的問題

3.1.1 主體結構

路線設計時應綜合考慮平、縱、橫線形,合理控制縱坡及變坡點,避免設置小半徑曲線。隧道主體結構做好防凍和排水設計,以免滲漏水導致隧道路面結冰。

3.1.2 管養設施

高寒地區隧道管理站的設置應根據隧道長度、交通量、隧道分布特點、隧道群位置、管理站建設運營成本及管理人員生活方便等因素綜合決定。對于位置陡峭、偏遠的路段,管理站可適當減少人員設置規模,配備必要的搶險救災設施。隧道救援站的設置根據救援時速、隧道分布、隧道長度綜合考慮,需滿足救援時間要求。

3.1.3 交通安全設施

縱坡較大或長下坡的隧道或隧道群前設置警示、預告標志,且交通標志采用高反光型或熒光型反光膜;隧道標線宜具有抗凍、抗磨損、抗大溫差等特性;入口、出口鋪設防滑路面;洞口設置限速標志;線形不佳的區段設置自發光視線誘導設施;根據路段情況設置防風柵和防雪柵等。

3.1.4 隧道機電

(1) 通風設計需考慮海拔的影響。隨著海拔的升高,空氣中氧含量迅速下降,車輛空燃比也下降,車輛碳排放量大大增加。高寒地區發生火災時,熱釋放率、煙氣溫度、產煙量、煙氣擴散及流動形態等與其他地區不同,需根據隧道情況進行相關研究,為通風防災設計提供依據。

(2) 高寒地區輻射強,日照時間長,隧道外植被少,洞口亮度較高,為降低隧道照明能耗并確保隧道運營安全,結合隧道及隧道群的分布,可在隧道洞口設置遮光棚。另外,照明系統入口段宜采用偏黃的暖色光,提高雨雪天駕駛員對洞口區域的視認效果。

(3) 高寒地區隧道洞內外氣溫較低,高、低位水池應采用埋地式,洞外消防設施采用地下式安裝,隧道消防管道采取保溫措施,并對整個消防管道系統的溫度進行監測。

(4) 高寒地區空氣稀薄,電氣產品的散熱效率降低,同時氣壓和大氣密度減少,空氣的絕緣強度降低。高壓開關設備、變壓器、低壓電器元件及柴油發電機需根據隧道所處海拔選用高原型產品;電纜的載流量與環境溫度存在一定關系,可考慮選用耐低溫型。

(5) 在低溫環境下,部分隧道監控設備使用壽命可能受到影響,甚至無法正常工作,可對區域控制器等設施設置溫控設備或加熱器。另外,加強氣象監測、火災探測、異常事件檢測設計,對可能發生的事件進行監測和預警,降低事故發生率。

3.2 運營管理對策

公路隧道運營管理包含日常運營管理、應急狀態下運營管理兩方面。日常運營管理是為了保障車輛運營的安全性,預防或降低事故的發生率;應急狀態下運營管理則是為了在事故發生后盡量將事故影響降低到最低水平。

3.2.1 日常運營管理

(1) 做好寒區隧道土建結構、機電設施及其他設施的日常養護管理,在隧道管理站或救援站配備移動氧氣供應裝置、汽車防滑設施等。

(2) 據統計,青藏公路88.02%的交通事故由外省車輛引起,主要原因是駕駛員對路況不熟,缺乏高原駕駛經驗。對外省車輛駕駛員進行有針對性的安全教育可有效降低交通事故率。

(3) 及時發布異常天氣、道路及交通信息。

(4) 加強氣象、環境及事件信息的監測及預警。

(5) 對特殊路段、橋、隧、隧道群的運營安全進行重點管控。

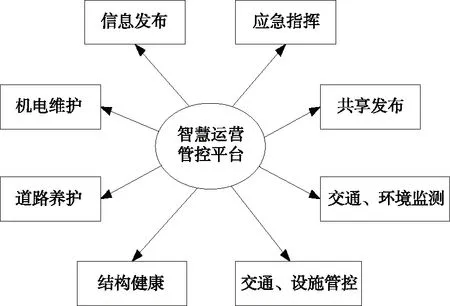

(6) 建立圖2所示智慧化運營管控平臺。

圖2 智慧運營管控平臺的功能

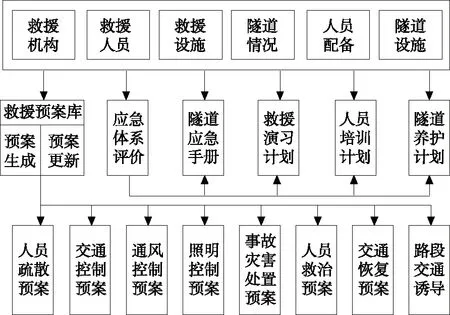

(7) 構建圖3所示寒區隧道應急救援體系。

圖3 寒區隧道防災救援體系框架

3.2.2 應急狀態下運營管理

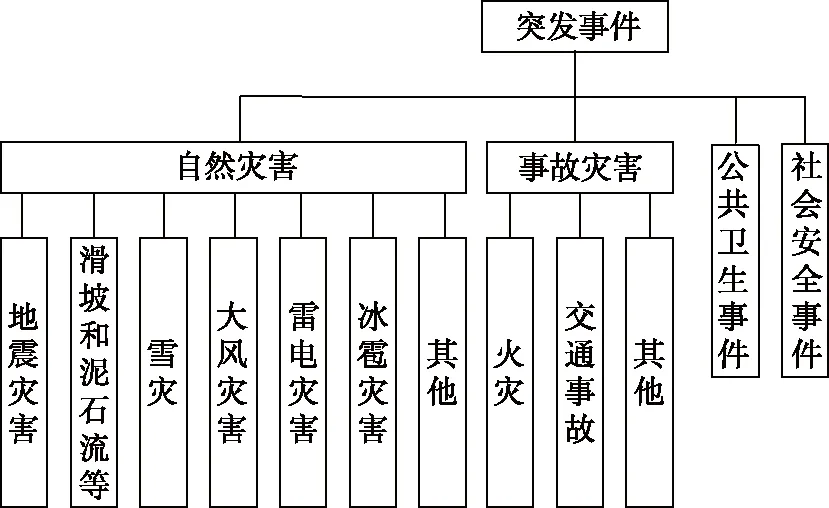

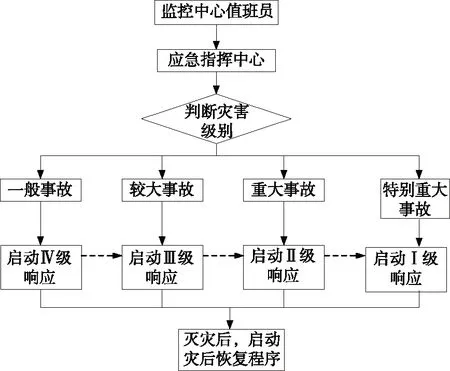

(1) 寒區隧道突發事件包括自然災害、事故災害、公共衛生事件及社會安全事件(見圖4),根據不同的災害、事件應急救援預案,應急指揮中心有序地指揮相關部門和人員按圖5所示應急救援響應流程進行救援。隧道應急救援處置過程按事故發現、事故確認、事故通報、事故搶險救災及事故善后處置5個階段實施。

圖4 寒區隧道突發事件構成

圖5 隧道突發事件應急流程

(2) 結合災害、事件的實際情況,總結經驗教訓,對應急救援預案進行修訂。

4 結語

青藏高寒地區隧道事故以追尾、側滑、翻墜事故為主,且隧道洞口事故發生率較高。該文從人、車、環境、道路及管理5個方面對青藏高寒地區隧道運營安全影響因素進行分析;為提高隧道運營安全,針對高寒地區的特點,在設計階段從主體設計、管養設施、交通安全設施、隧道機電等方面提出需注意的問題,在運營管理階段從日常運營管理、應急狀態下運營管理兩方面提出應對措施。