水庫排水棱體淤堵原因及處理措施

曾永強

(廣州市黃埔區金坑水庫管理所,廣東 廣州 511363)

1 工程概況

某水庫于2004年經過排水棱體升級,于壩腳土體與砂礫石層間增設土工布。根據此次勘察數據可知,庫水位為68.53m,大壩下游坡存在大范圍的濕潤區且伴有多股滲水,部分排水溝底部出現多處滲水點,不利于壩體的正常使用。為準確判斷壩坡的滲流穩定性狀況,需對排水棱體展開全面的分析,明確其工作情況及淤堵原因,從而采取相適應的處理措施。

某水庫控制流域面積55.2km2,正常蓄水位74.00m,死水位51.20m,電站總裝機容量500kW,以灌溉功能為主,兼具防洪、發電等多重輔助性功能,是一座綜合型的中型水庫。大壩設置有心墻壩,壩頂長446.0m,寬6.0m,高程79.46m。大壩上游結構體系中以混凝土預制塊護坡為主,于高程67.24m處設置馬道,高程67.24m~55.00m范圍內設置干砌塊石護坡,高程55.0m以下為拋石固腳。坡面布設排水系統,建設有排水棱體裝置,其頂高49.00m,為重要的排水途徑。

2 水庫的主要問題

1)水庫浸沒。水庫所處位置主要為峽谷地段,從庫區分布特點來看,水庫為最低排泄基準面,庫邊未形成低洼區,岸坡以較陡的斜坡為主,坡度普遍>30°。水庫浸沒覆蓋范圍小,僅見于正常蓄水位的水邊線周邊區域。

2)庫岸穩定。水庫區分布多條沖溝,雖有松散堆積體但數量較少,基巖出露現象較為普遍。從既有運營狀況來看,無大范圍崩岸、滑坡事故,同時基巖岸坡形態較初期無明顯變化。通過調查可知庫區無不良地質,庫岸基巖斜坡在完整性、穩定性方面均有較好的表現。

3 滲流計算模型

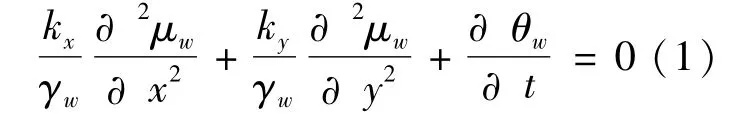

非飽和土的滲流遵循達西定律,且符合連續性方程的基本特點,此方面與飽和土體的滲流特性無差異。但有所不同的是,非飽和土的滲透系數具有變動性,易受到基質吸力的影響,且隨時間的延長土中含水率將發生變化[1]。綜合達西定律和滲流連續性方程,可進一步生成基于非飽和土的滲流控制方程:

式中,kx、ky分別為x和y方向的滲透系數,cm/s;γw為水的重度,N/m3;θw為體積含水率;t為時間,s;μw為孔隙水壓力,N/m3。

4 滲流計算及排水棱體工作性態分析

4.1 滲流計算分析

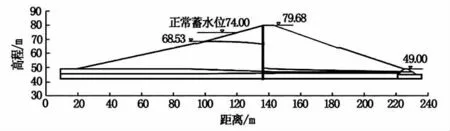

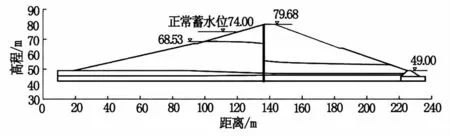

以地質勘察報告、土工試驗及加固質量評價結果為基本依據,合理規劃滲透分區并確定具體的滲透系數。壩體、壩基兩處的滲透區數量分別為1個、2個。引入GeoStudio軟件,利用該工具圍繞大壩滲流問題展開有限元分析,根據排水棱體的結構特點,考慮有效運行和完全淤堵兩種工況,具體內容如圖1、圖2所示。

圖1 排水棱體有效狀態滲流計算

圖2 排水棱體完全失效狀態滲流計算

4.2 排水棱體工作性態分析

通過對滲流計算結果的分析可知:

1)在排水棱體有效運行的條件下,壩體浸潤線高程相對較低,滲水能夠通過排水棱體外排,總體運行狀況良好。

2)在排水棱體完全失效的工況下,壩體浸潤線高程將大幅提升,壩體滲水排出狀態異常,均從排水棱體以上部分逸出,具體的點位高程達到53.12m。從現階段的排水棱體工作狀況來看,出逸點高程逼近下游壩體干濕分界線高程,意味著排水棱體的淤堵現象較為嚴重,已經失效。同時,在2013年便針對排水棱體頂部的土工布采取優化措施,對其鉆孔,短期內下游壩腳水位有所下降,但經過多年使用后鉆孔依然存在淤堵問題,導致壩腳水位隨之提高。從實際結果來看,可充分說明現階段排水棱體已經處于失效狀態。此時壩體滲水難以快速排出,壩體浸潤線隨時間的延長而逐步升高,壩體和壩坡兩處的穩定性每況愈下。

5 淤堵原因分析

土工織物可作為濾層材料而使用,水流經該土工織物,期間大量土顆粒持續封閉土工織物孔口,發生淤堵現象,可見滲透流量持續下降,淤堵的出現將導致濾層失效[2]。通過室內模擬試驗的方式探明該淤堵的作用機制,總結出較為典型的淤堵成因,具體作如下分析:

1)壩體填土成分。壩體土主要以粉質黏土和粉土居多,內含粗顆粒含量相對較少,但存在大量的細顆粒。在同等水頭作用下,從水力梯度指標的角度來看,具有粉質黏土明顯超過粉土的特點,進一步說明粉質黏土的滲透力相對較大。由于存在滲透力作用,導致細顆粒逐步進入土工布的孔隙內,發生淤堵現象。

2)砂墊層顆粒級配。土工布與砂墊層采取直接接觸的方式,滲徑相對較短,若未滿足連續級配的相關要求,則細砂易進入土工布的孔隙內,隨之發生淤堵。

6 基于排水棱體淤堵的建議措施

鑒于上述所提的滲流異常狀況,出于維持大壩等相關結構安全運行的基本目的,現提出相應的對策,以期從根本上排除安全隱患。

1)基于排水棱體現狀組織翻修作業。開挖處理,將土工布清理干凈。考慮到壩體填土細顆粒含量偏多的特點,宜鋪設砂卵石墊層,以便替換原土工布,達到反濾保護的效果,此后按照棱體的既有尺寸完整復原。

2)經過翻修處理后需注重日常觀測,及時掌握排水棱體的工作狀態,對處理效果作出評價,存在異常狀況時可采取針對性應對措施,保證壩體滲水可以快速排出。

考慮到壩體防滲效果欠佳的問題,特采取高壓旋噴和土工膜相綜合的方式。具體而言,取壩體高程183.27m至壩基范圍,對該處采取高壓旋噴灌漿處理措施,灌漿孔設置在內坡平臺處,183.27m直至壩頂部分完整鋪設復合土工膜。各灌漿孔按1.25m的間距標準依次布設,孔深入基巖部分的深度達0.5m。壩體單薄,坡面存在較明顯的坑洼現象,總體缺乏平整性,對下游壩坡培厚的同時對壩坡面采取加固處理措施。鑒于既有排水棱體功能效果逐步下降的情況,現對其加以改造,重點處理區域為老排水棱體上游坡腳,于該處沿壩軸線方向按照3m的間距依次造孔,孔內鋪反濾料并采取壓實處理措施,各沖抓孔均按照3m的間距設置,孔徑1m,應完全深入至老排水體,鉆孔后回填1m厚的粗砂,再回填卵石。各排水孔之間開挖溝槽(基本尺寸要求為寬1m、深2m),以便與前期設置好的沖抓孔連通,于周邊鋪設土工布,取距溝底0.5m的位置,于該處埋設φ200mm的塑料盲管,若無誤則回填砂卵石并采取壓實處理措施,鋪2層土工布后回填粘土。從實際檢測結果來看,經處理后的壩體滲透系數均在1.0×105cm/s以內,具有弱透水性的特點,以往壩體滲漏的情況不復存在。可見主體壩體的防滲加固效果良好。

3)對于副壩壩體的滲漏現象,可采用沖抓套井回填處理,沿壩頂中心線依次布孔。孔徑1.1m,主井與套井中心間距設為0.865m。從現場情況來看,上游壩坡面護坡存在較明顯的受損現象,因此通過砼預制塊護坡。對下游壩坡采取培厚處理措施,壩頂在既有寬度的基礎上擴寬,達到1.04m。通過實測結果可知,副壩壩體沖抓套井在經過回填處理后,成型的防滲心墻總體質量良好,實測滲透系數均在1.0×105cm/s以內,具有弱透水性的特點,以往下游壩體滲漏的情況不復存在。由此表明,在對副壩壩體采取防滲加固處理措施后,能夠解決副壩排水棱體功能不足的問題。根據排水棱體的現有狀況,對其改造處理,沿壩體軸線方向按照3m的間距標準依次鉆孔,孔內鋪反濾料后再采取壓實處理措施,以構成排水孔;對表層采取開挖處理措施,形成導滲溝。鑒于副壩涵管異常滲漏的情況,對該處翻新,將既有的漿砌石箱涵挖除干凈,設置鋼筋混凝土預制涵管。

7 設計及施工的注意事項

1)以土體特性為依據選擇高性能土工布。若土體內部含大量細顆粒,此時在滲透力作用下易導致該部分顆粒進入土工布空隙,隨時間的延長而堵塞土工布表面,甚至出現土工布完全失效的情況,淤堵現象異常明顯。對此,必須綜合考慮到土體的滲透性和顆粒組成情況,以此為依據合理選擇土工布,保證其在物理、力學方面的指標均可滿足要求。

2)優化砂墊層結構組成。經土工布淤堵試驗可知,在砂墊層厚度增加的情況下,土體顆粒向土工布轉移的滲徑隨之延長,此時隨著砂細度模數的提高,從中砂過渡至粗砂,可以發現土工布內存在的含土量也隨之減少。由此表明可以適當加大砂墊層的厚度,材料方面可選擇連續級配粗砂,具體應保證其細度模數穩定在3.1~3.7,將砂墊層厚度增至15cm,通過此方式可避免淤堵現象。

8 結語

受技術水平、現場環境、運營時間等方面的影響,水庫的病險因素隨之增加,導致其發生功能異常等情況。而水庫對社會經濟的發展、沿線百姓的生命安全等均具有明顯的影響,因此需準確認識水庫的既有問題,分析成因,通過有效的措施從根本上解決問題,切實提高水庫的社會經濟效益,為社會發展助力。