氚/單晶硅器件輻伏電池模型及樣機的長期穩定性研究

楊玉青,雷軼松,鐘正坤, 向勇軍,劉業兵,李 剛,秦傳洲,徐 建,羅順忠

(1.中國工程物理研究院 核物理與化學研究所,四川 綿陽 621900;2.中國電子科技集團 第四十四研究所,重慶 400060)

輻射伏特效應同位素電池(簡稱輻伏同位素電池)是同位素電池中重要的一個分支[1-2],是利用半導體結型器件實現對同位素衰變射線能量轉換成電能的裝置。由于其全靜態工作,直流穩定輸出,非常適合對超低功耗IC芯片及超低功耗MEMS傳感器進行長期免維護供能。輻伏同位素電池的基礎研究始于上世紀50年代。自上世紀90年代以來,在低功耗、超低功耗芯片及傳感器技術迅速發展的大背景下,世界各國均積極開展輻伏同位素電池的研究和研制。氚是輻伏同位素電池研制中最常用的同位素,一方面由于氚來源方便,國際國內都可大量生產供應,另一方面源于氚的射線能量低,平均電子能量6.7 keV、最大電子能量18.3 keV,特征韌致輻射X射線能量2 keV~5 keV,最大韌致輻射X射線能量18.3 keV,低于絕大部分半導體材料的位移損傷閾值。這使得半導體換能器件的輻射損傷可以控制,電池整體的表面輻射劑量也容易控制。單晶硅器件的材料生長工藝及器件制備工藝非常成熟,而且硅也是絕大部分低功耗集成電路和低功耗MEMS系統的原料,基于單晶硅器件制作輻伏同位素電池也易于實現與集成電路和MEMS系統集成。

在應用低能同位素氚、Ni-63等的輻伏同位素電池研究中,人們首先關注的是射線能量在半導體換能器件結構中的能量沉積的優化[3-5],但輻伏電池的輸出穩定性是之后更須關注的研究內容。輻伏同位素電池的基本要素是同位素和半導體結型器件,一般所選同位素半衰期很長,同位素材料一般為簡單的無機材料,性能穩定,而單晶硅結型器件結構復雜且脆弱,是輻伏電池中的薄弱環節[6-8],輻伏電池的穩定性研究常采用放射源原位長時間輻照和加速器電子束加速輻照[9-10]兩種方式。

本工作制備氚化鈦源/單晶硅P+NN+器件的輻伏電池模型和組陣型實驗室電池原型樣機,對電池模型和電池樣機在氚源原位作用下的輻伏輸出性能進行長期監測與分析,同時對單晶硅P+NN+器件在低能電子作用下的長期穩定性進行加速老化實驗,測定加速輻照前后單晶硅器件的暗特性的變化、在氚源作用下輻伏輸出性能的變化,并開展輻照前后器件材料的缺陷對比分析。本研究旨在為開發長期穩定的氚化鈦源/單晶硅P+NN+器件輻伏電池的工程化樣機提供重要的數據,并對其他輻伏同位素電池長期穩定性的研究提供參考。

1 實驗方法

1.1 單晶硅器件

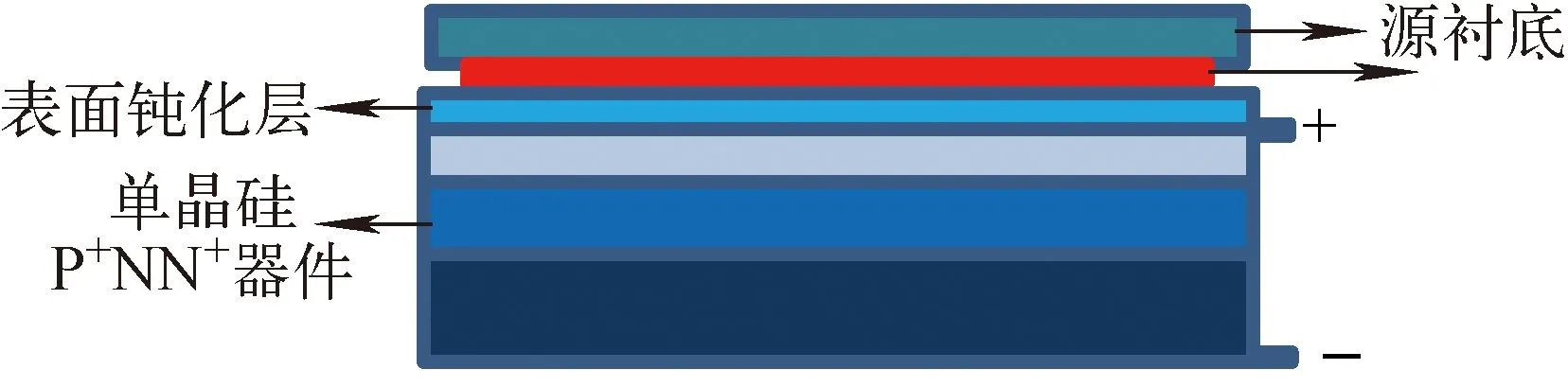

在〈100〉晶向N型重摻雜硅基底上,制備P+NN+器件[3],器件表面鈍化采用硼硅玻璃/氮化硅復合鈍化。

1.2 輻照條件

1.2.1氚化鈦源原位輻照 在金屬襯底上制備氚化鈦薄膜源,氚/鈦原子比1.9。氚化鈦源活性面輻照單晶硅PN結器件光敏面。

1.2.2加速器低能電子束輻照 采用電子加速器的低能電子束模擬低能β源[10],電子腔束流90 kV、2 mA,到達樣品臺電子束平均能量40 keV,為避免束流升溫對輻照效應的影響,采用循環水冷不銹鋼樣品臺,保證在電子加速器輻照期間溫度可控。實驗現場測試了90 kV、2 mA電子腔束流下,樣品臺的溫度控制在37 ℃并維持穩定,在流動氮氣下輻照不同時間。電子注量加速倍數6 540。

1.3 測量方法與儀器

1.3.1輻伏輸出和暗特性 采用吉時利靜電計6517B和數字源表2635A測試電池模型及組陣型電池樣機的輻伏輸出短路電流(Isc)、開路電壓(Voc),并掃描I-V特性曲線和單晶硅器件的暗特性曲線。

1.3.2電子順磁能譜(ESR)測試 ESR測試在中國科學院強磁場中心BRUKER EMX-10/12 plus儀器上進行測試,測試溫度為4.2 K,測試波段為X波段,頻率為9.4 GHz左右,8 μW。在劃片機下將樣品切割成2 mm×4 mm的小塊進行測試,磁場與晶體表面垂直。

2 結果與討論

2.1 輻伏模型輸出長期測試及加速輻照損傷研究

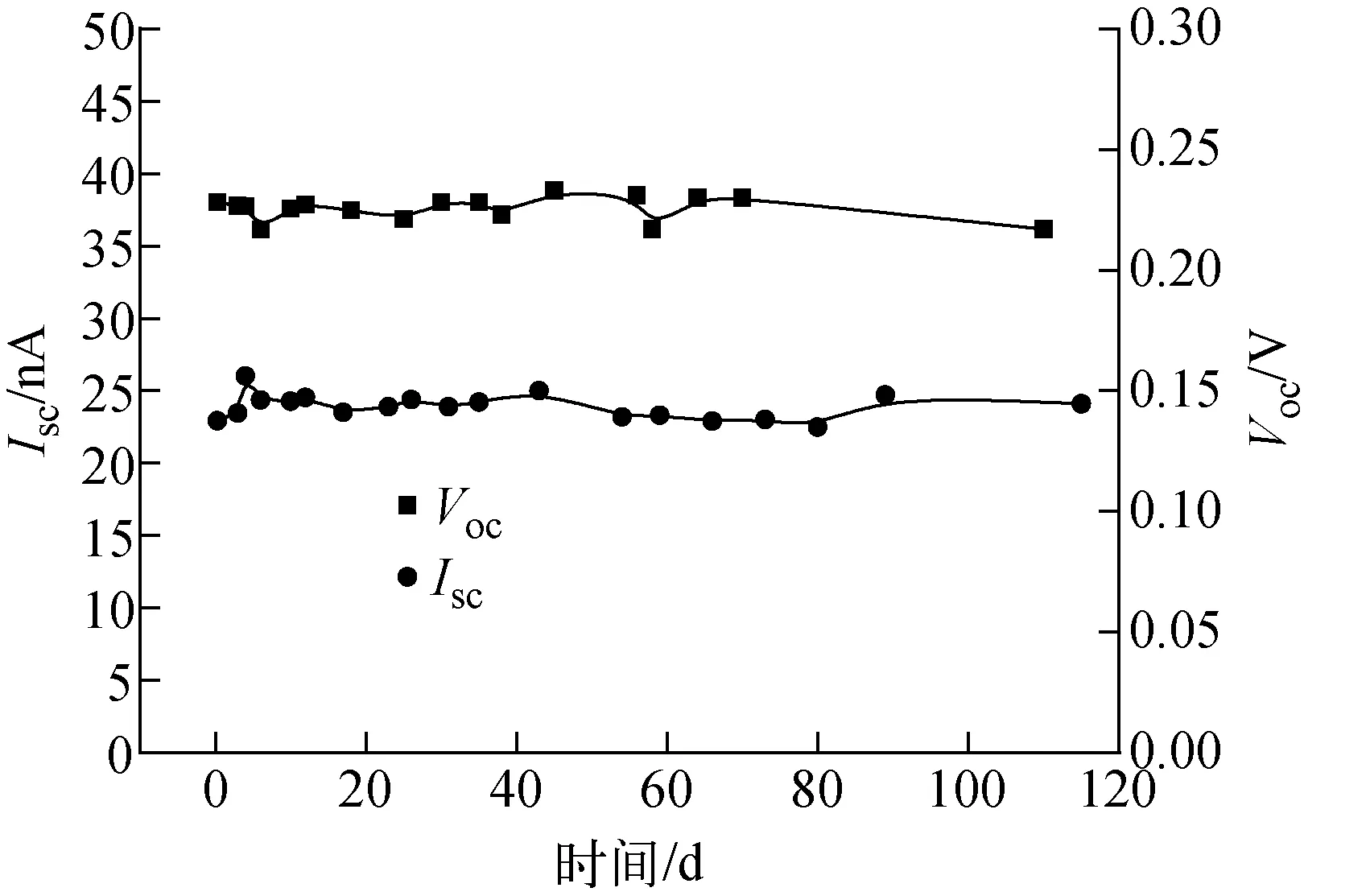

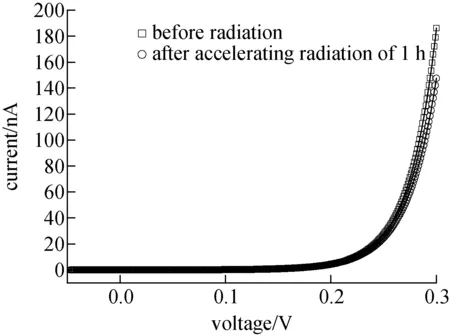

2.1.1輻伏模型輸出長期測試 由單晶硅器件和氚化鈦源組成的電池實驗模型如圖1所示,引出正負電極,測試輻伏輸出I-V曲線。電池模型持續輻照115 d的輻伏輸出短路電流Isc和開路電壓Voc的變化如圖2所示,在最初的4 d中,短路電流有先升高后下降的過程,但在隨后的輻照期間內基本保持穩定;與短路電流對應的開路電壓在最初的4 d內則先下降后升高,隨后基本保持穩定。輻照前后單晶硅器件的本征暗特性曲線的對比示于圖3,可見單晶硅器件在輻照后暗特性變化微小。

圖1 氚輻伏電池實驗模型結構示意圖

圖2 氚源原位輻照下電池模型的輻伏輸出隨輻照時間的變化

圖3 氚源原位輻照下電池模型中單晶硅器件在輻照前后的本征I-V暗特性曲線對比

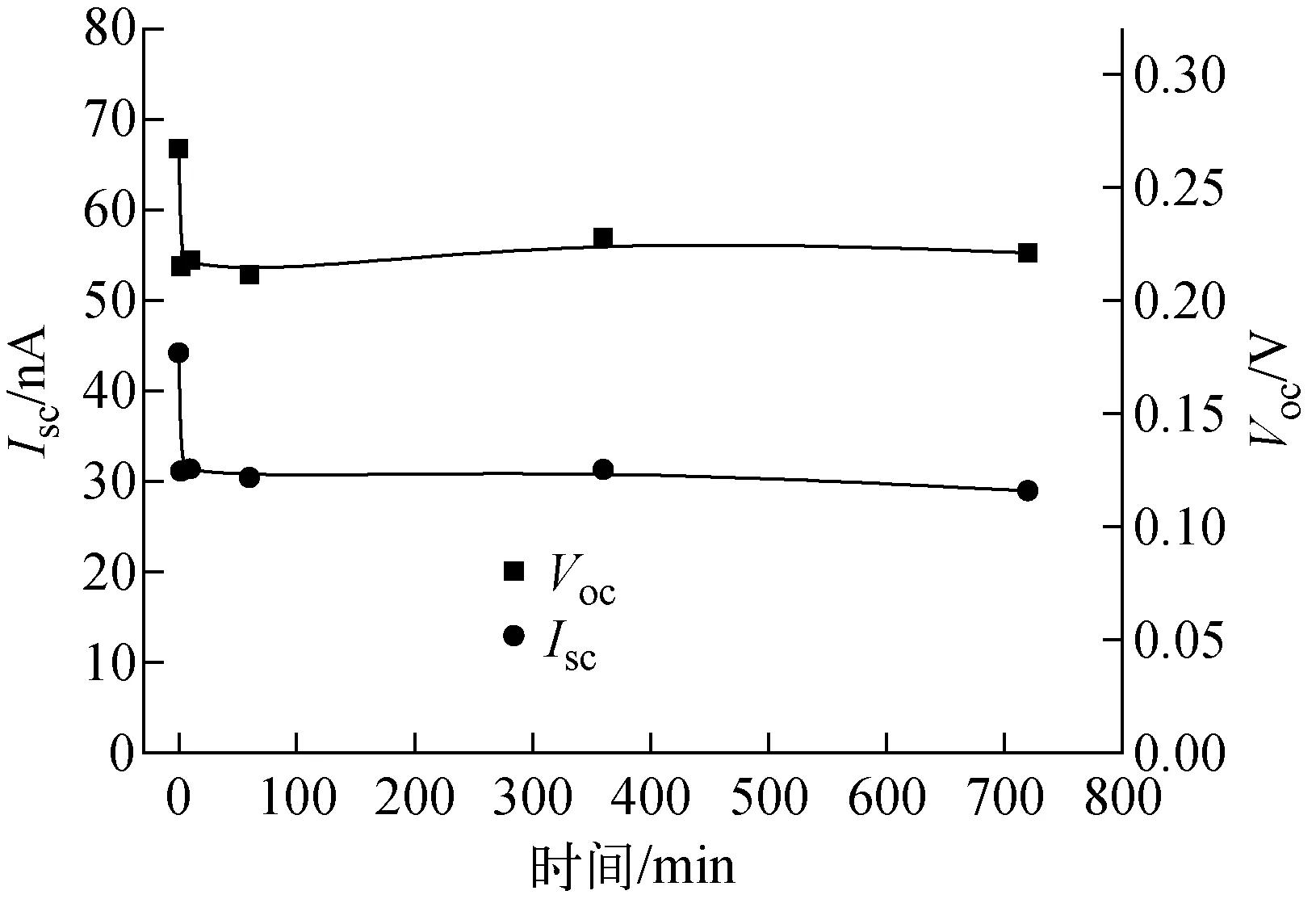

2.1.2電池模型的加速輻照損傷研究 1) 氚輻伏輸出隨低能電子束加速輻照的變化。電池模型中單晶硅器件為易損功能件,單晶硅器件在電子輻射下的性能直接決定電池模型的輻伏輸出性能。采用加速器低能電子束流開展單晶硅P+NN+器件的加速老化研究,為避免空氣中氧氣和水汽對輻照下器件性能的附加影響,在流動氮氣中開展加速輻照實驗,束流注量加速倍數為6 540,720 min的加速輻照對應氚化鈦源10年的累積電子注量。加速輻照不同時間后的氚源輻伏輸出Isc和Voc的變化如圖4所示。加速輻照顯示單晶硅器件的輻伏輸出短路電流和開路電壓的衰減在加速輻照2 min內產生,隨后保持穩定,不再隨輻照時間的增加而有明顯下降。按加速倍數6 540,加速輻照2 min對應實際電池模型存儲9 d,而在此期間儲存電池模型的輻伏輸出短路電流和開路電壓并不發生明顯衰減,如圖2所示。兩者的區別一方面是由于加速輻照電子能量高于氚源β電子,另一方面加速輻照的高注量率比實際氚源的低注量率造成更強的損傷。對比加速輻照60 min前后單晶硅器件的本征暗特性(如圖5所示),器件暗特性的變化微小。

圖4 低能電子束加速輻照對單晶硅器件氚輻伏輸出的影響

2) 單晶硅器件材料缺陷在加速輻照后的變化。單晶硅器件在低能電子輻射下的損傷主要發生在器件表面層[7],已經對表面層微結構開展了二次離子質譜分析(SIMS)和氬離子刻蝕表面光電子能譜分析(XPS),表明當前器件表面層材料化學微結構在輻照后變化很小[8]。

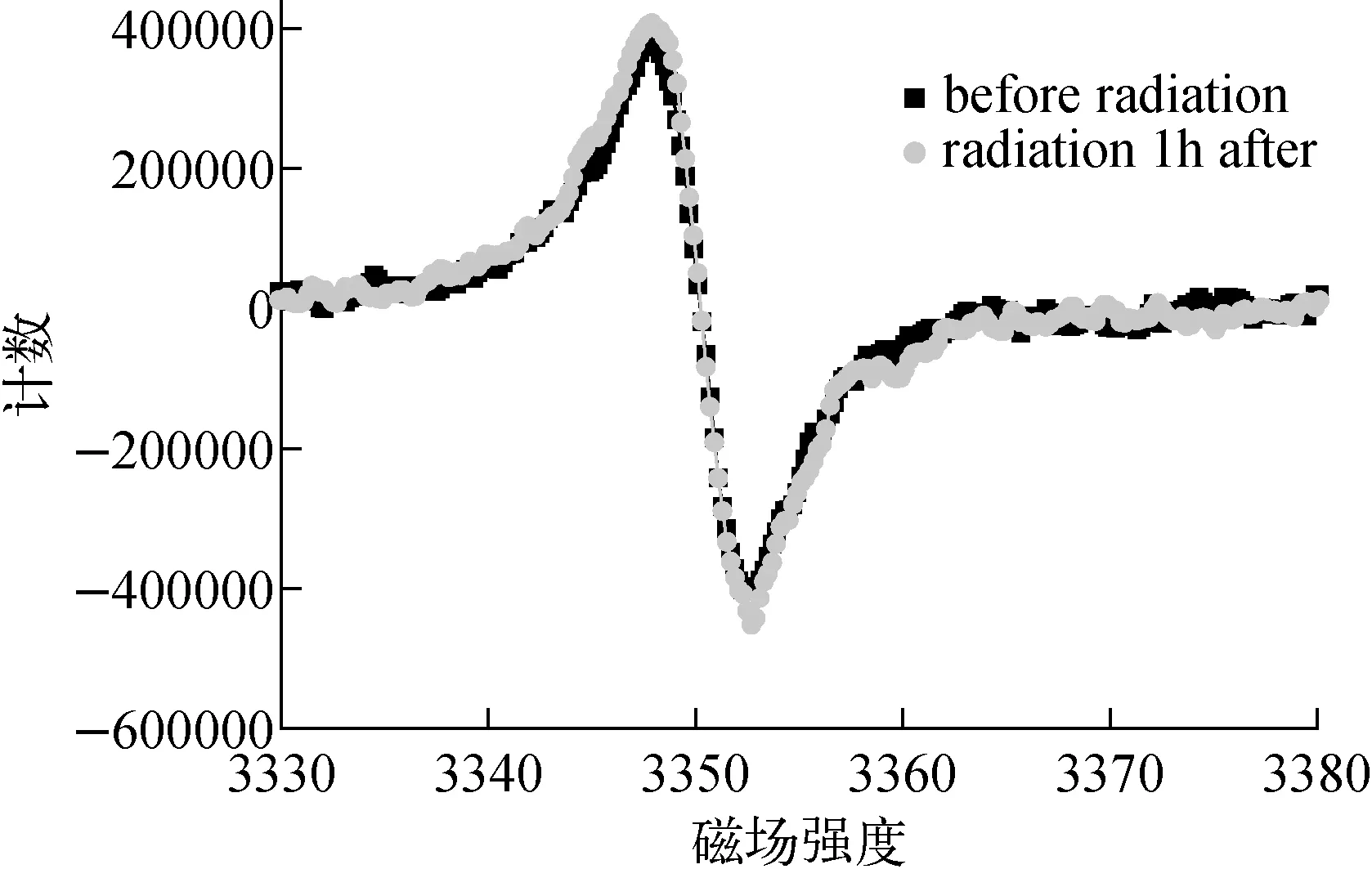

本工作中,對相同表面鈍化結構的P+型單晶硅材料開展加速輻照前后的ESR缺陷分析,如圖6所示,實驗測試得到輻照前后材料中缺陷信號g值均為2.005的洛倫茲峰,對應Pb中心中的一種DB0(Si3≡Si),輻照后單晶硅器件材料中該缺陷的濃度沒有明顯增大,也沒有新類型的缺陷產生。由圖4可知,在低能電子束加速輻照60 min后,硼硅玻璃/Si3N4表面鈍化的單晶硅P+NN+器件的氚輻伏輸出性能已經歷早期的下降而保持平穩,但圖6所示的Si3≡Si缺陷為單晶硅器件材料中的固有缺陷,并沒有隨輻照而增加,該結果與已開展的SIMS、XPS分析一致,這是單晶硅器件在輻照后保持性能穩定的本質原因。

圖5 低能電子束加速輻照電池模型中單晶硅器件在輻照1 h前后的本征I-V暗特性曲線對比

圖6 低能電子加速輻照1 h前后單晶硅器件表面層材料的缺陷ESR分析

2.2 實驗室組陣型電池原型樣機的輻伏輸出長期穩定性

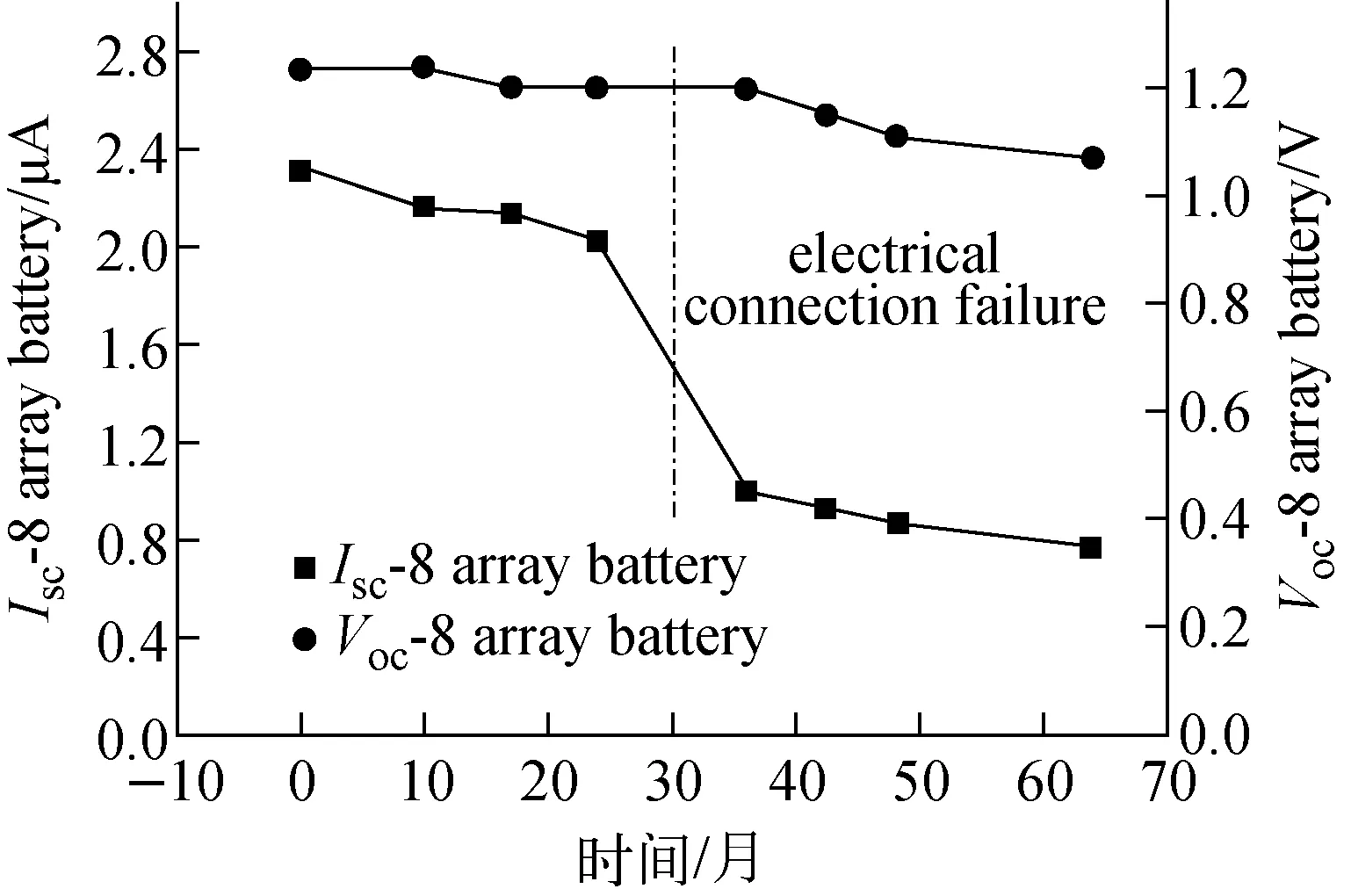

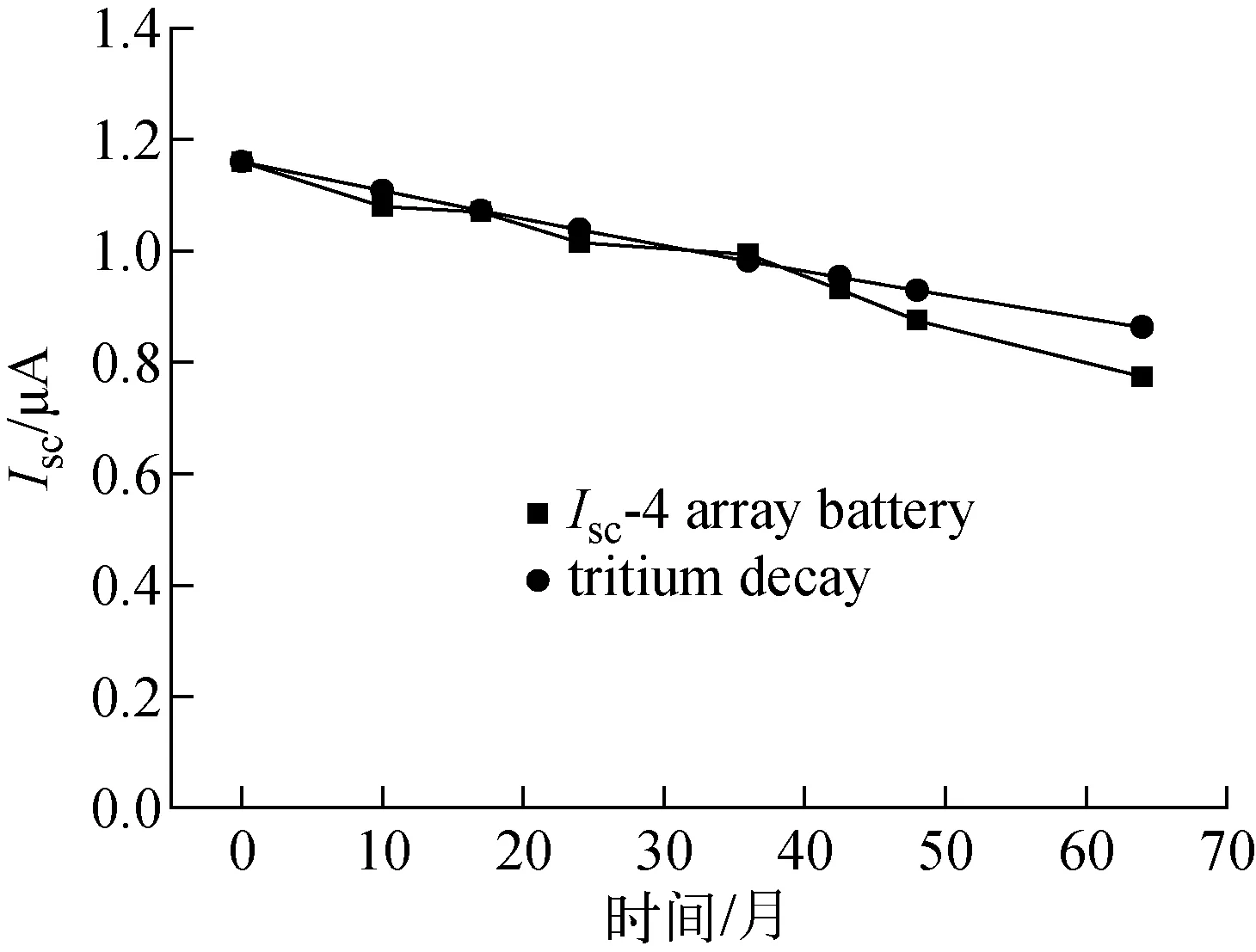

采用8組氚化鈦/單晶硅P+NN+器件電池單元,組成4串×2并的實驗室組陣型電池原型樣機,樣機存放在室溫大氣環境中,電池樣機在64個月中的輻伏輸出隨時間的變化如圖7所示,在36個月時兩套各由4個電池單元串聯的小組陣之間的并聯結構失效,但由4個電池單元串聯的小組陣輸出仍然穩定(如圖8所示)。按起始氚源加載氚活度的自發衰變公式[12],不考慮氚源在存儲條件下的氚釋放,對比由4個電池單元串聯的小組陣的輻伏輸出電流隨時間的衰減和氚的自發衰變隨時間的衰減,如圖9所示,在36個月以內,小組陣輻伏輸出電流的衰減與氚自發衰變衰減的偏差小于2.6%;64個月時,實際小組陣的輻伏輸出電流衰減比氚自發衰變衰減大11.4%,說明此時單晶硅P+NN+器件的性能有一定的衰減,參考空間用單晶硅太陽電池規范[13],要求帶電粒子輻照后系列單晶硅太陽能電池的平均最佳輸出功率衰減在20%~26%以內,當前小組陣樣品的輻伏輸出衰減還在可接受的范圍之內。

圖7 實驗室組陣型電池原型樣機(8組)的輻伏輸出長期變化

圖8 實驗室組陣型電池原型樣機內4組陣列的輻伏輸出長期變化

圖9 實驗室組陣型電池原型樣機內4組陣列的輻伏輸出短路電流衰減與氚源自發衰變衰減對比

電池樣機的長期穩定性檢測表明,單元電池性能的穩定性是保證電池輸出長期穩定的核心必要條件,并且電池內部串并聯結構的穩定性必須充分關注。在電子元器件的封裝可靠性實踐中已經證明引線連接是可靠性中的薄弱環節[11],在組陣型輻伏電池中,同樣需要重視組陣內各單元之間電連接結構的穩定性。

3 結論

單晶硅器件和材料在氚源輻照下能保持性能和結構的長時間穩定,這是保持氚/單晶硅PN結器件輻伏輸出穩定的必要條件。

加速輻照在相同電子注量下對電池模型造成的性能衰減遠大于氚源原位輻照,但損傷僅在輻照最初期快速產生,隨后基本保持穩定;加速輻照60 min后單晶硅器件材料的ESR缺陷沒有明顯的增加。

組陣型實驗室原型樣機在64個月的儲存期內基本電池單元的輻伏輸出穩定性較好,36個月內輻伏輸出短路電流下降與氚自發衰變衰減的偏差小于2.6%,64個月時輻伏輸出短路電流下降比氚自發衰變衰減大11.4%,說明此時單晶硅P+NN+器件的性能有一定的衰減,但在可接受的范圍之內。另外,組陣型實驗室原型樣機的引線電互連結構有部分失效,需要后續改進。

致謝:感謝中國科學院強磁場科學中心提供了樣品缺陷的ESR測試!