DHS與PFNA治療外側壁危險型股骨粗隆間骨折的臨床效果探討

萬富貴,梁斐,房輝強,何洪武,歐陽玉斌,莊華偉,馬維疆,曾榮峰

廣東省連州市人民醫院創傷骨科,廣東清遠 513400

股骨粗隆間骨折是臨床較為常見的骨折類型,骨折部位在髖部位置,在老年患者中多發,發病原因主要在于老年患者骨質疏松導致的髖部骨折[1]。近年來由于人口老齡化現象加劇,股骨粗隆間骨折在臨床上發病率逐年增加,以往臨床治療手段以保守治療為主,但致殘率較高,因此目前多使用內固定予以治療,效果較佳。手術治療方法以動力髖螺釘(DHS)、股骨近端防旋髓內釘(PFNA)進行,兩種手術方法在治療中均取得較好效果[2]。但有研究表明,DHS在治療相對不穩定骨折時效果較差,且PFNA術中易出現主釘插入困難、骨流失和術后疼痛等并發癥。因此股骨粗隆間骨折內固定手術穩定性一直存在爭議,股骨粗隆間骨折是否穩定主要依靠股外側肌嵴遠側至小轉子之間的股骨皮質,即外側壁。但目前對股骨粗隆間骨折患者內固定物選擇何種未有結論,對于股骨粗隆間骨折的較危險患者,在手術過程中容易發生醫源性骨折,因此術中固定物選擇尤為重要[3-4]。該研究便利選取2019年8月—2020年12月該院收治的70例外側壁危險型股骨粗隆間骨折患者,進行DHS與PFNA治療的對比分析,選擇最適用于臨床的治療方式,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

便利選取該院收治的外側壁危險型股骨粗隆間骨折患者70例為研究對象,所有患者簽署知情同意書,該研究經過該院倫理委員會審查通過。結合患者治療方法不同進行分組,對照組(n=31)和觀察組(n=39)。對照組患者中,男16例,女15例;年齡60~77歲,平均(73.5±1.8)歲;左側17例,右側14例;學歷水平:高中及以下19例,大專及以上12例;合并明顯骨質疏松12例。觀察組患者中,男20例,女19例;年齡在61~80歲,平均(73.1±1.4)歲;左側20例,右側19例;學歷水平:高中及以下19例,大專及以上20例;合并骨質疏松17例患者。兩組一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①患者均為閉合性骨折;②患者首次接受手術治療;③患者臨床資料完整;④患者術后隨訪真實有效。排除條件:①患者因惡性腫瘤引發的骨折;②患者合并嚴重的器官功能性障礙;③患者合并凝血功能障礙或感染性疾病;④患者有免疫性疾病;⑤患者合并精神疾病或溝通障礙;⑥患者不配合治療。

1.3 方法

內固定材料選擇國產DHS和PFNA,手術方法根據常規標準操作,患者取仰臥位,C型臂X線透視下對患者骨折部位進行復位。對照組患者應用DHS治療,具體為:選擇股骨上段外側作為入路做一10~15 cm長的手術切口,逐層切下皮下組織和筋膜顯露股骨粗隆及上段,選擇135°導向器,鉆入導針,導針朝向股骨頭頂點,術中透視保證正中位處于股骨頸下1/3,側位位于頸正中,TAD值<25 mm,擰入DHS主釘,安裝套筒鋼板后擰入螺釘。觀察組患者應用PFNA治療,具體為:PFNA沿股骨干方向自大粗隆頂端近側做4~6 cm切口,與外展肌纖維進行鈍性分離,以大粗隆頂點作為進針點插入導針鉆入髓腔內,開髓后沿著導針逐步插入PFNA主釘,裝置螺旋刀片及遠端鎖釘。術后常規進行切口縫合和引流,對所有患者進行預防感染處理。

1.4 觀察指標

①觀察圍術期對照組和觀察組的手術時間、出血量、住院時間;②根據髖關節功能評分量表[5]分析觀察組和對照組患者在手術前后各時間點評分情況,時間點為術前、術后1個月、術后3個月,評分量表包括步態、疼痛和日常活動,滿分100分,分數越高患者功能越好。該量表Cronbach’sα系數為0.82,信效度良好。③比較兩組患者髖關節功能恢復情況,包括:患肢直腿離床面時間、側臥外展肌訓練時間、抬離床面屈髖屈膝時間、術后的部分負重及完全負重時間、骨折愈合時間;④統計患者術后并發癥發生率,包括切口感染、骨折不愈合、螺釘松動、拔出、斷釘等。

1.5 統計方法

采用SPSS 18.0統計軟件進行數據分析,計量資料的表達方式為(±s),采用t檢驗;計數資料的表示方式為[n(%)],采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者圍術期相關指標比較

觀察組患者術中出血量少于對照組,手術時間少于對照組,住院時間低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者圍術期相關指標比較(±s)

表1 兩組患者圍術期相關指標比較(±s)

?

2.2 兩組患者手術前后髖關節功能評分

觀察組患者術后1個月及3個月髖關節功能評分均呈上升趨勢,且優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者手術前后髖關節功能評分[(±s),分]

表2 兩組患者手術前后髖關節功能評分[(±s),分]

?

2.3 兩組患者關節功能恢復情況

觀察組患者術后恢復時間明顯短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者關節功能恢復情況(±s)

表3 兩組患者關節功能恢復情況(±s)

?

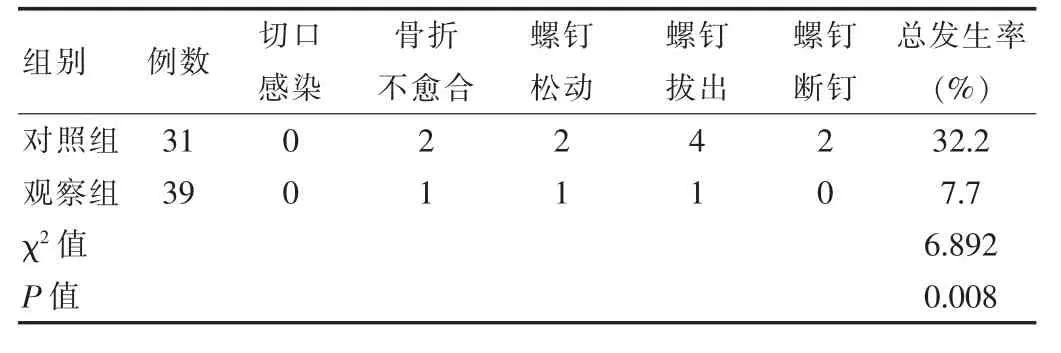

2.4 兩組患者并發癥發生率對比

觀察組并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者并發癥發生率對比

3 討論

外側壁理論由Yechiel Gotfried于2004年正式提出,特指頭頸骨塊內固定物(拉力螺釘或螺旋刀片)在股骨干外側打入部位的骨皮質,為骨折穩定性治療提出了新的概念[6-7]。外側壁在臨床上多為小粗隆基股骨外側肌嵴的外側皮質部位,在現如今的臨床治療上無論采用何種治療方式都需要經過外側壁向股骨頭頸內部打入拉力螺釘,因此外側壁完整性對骨折內固定具有重要意義[8-9]。在下肢承重及過度負荷情況下極易發生外側壁危險型股骨粗隆間骨折,因此外側壁厚度及有無破裂對選擇內固定材料具有重要意義[10-11]。臨床上常用的內固定術包括DHS與PFNA,其中DHS為臨床上較早應用的髓外固定術,是治療股骨粗隆間骨折的金標準。但近年來在應用DHS治療外側壁危險型股骨粗隆間骨折時發現其沒有內支撐,易再次導致骨折,且DHS術中為了更好的將導針置入需將大部分外側肌群剝離,導致切口長度增加,增加了患者損傷程度[12-14]。

在該研究中,對比了DHS與PFNA治療外側壁危險型股骨粗隆間骨折,結果發現,PFNA治療患者術中出血量、手術時間、住院時間均少于DHS治療,說明PFNA治療可明顯提高患者圍術期指標。有研究顯示,PFNA治療患者手術時間為(51±6)min,少于DHS治療的(59±9)min,且患者術中出血量為(208±19)mL,少于DHS治療的(245±23)mL。該研究結果顯示,觀察組手術出血量(100.24±10.72)mL少于對照組,手術時間(59.25±9.40)min短于對照組,住院時間(11.62±2.55)d少于對照組,觀察組髖關節功能評分優于對照組,觀察組患者術后恢復時間明顯短于對照組,觀察組并發癥發生率為7.7%,低于對照組32.2%(P<0.05),由此可見,其結果與該次研究結果基本一致,究其原因可能為,PFNA治療存在較好的加壓和抗旋轉作用,能較好地完成抗內翻畸形與抗旋轉,且術中無需增加切口長度,也減少了術中出血的可能性[15-16]。不僅如此,在該研究中顯示,觀察組患者術后1個月及3個月髖關節功能評分均呈上升趨勢,但觀察組評分均優于對照組(P<0.05)。以往研究中表明,經過PFNA治療后,患者術后3個月的髖關節功能評分為(70.56±10.06)分,明顯高于DHS治療的(61.28±6.63)分[17],該研究結果與其相同,表明PFNA治療作為髓內固定系統具有較好的防旋系統,可彌補DHS存在的弊端,從物理學角度上杠桿力臂<動力髖螺釘產生的力臂,因此PFNA治療傳遞剪切力時效率高,穩定性和強度也進一步提高[18-21]。

在該研究結果中顯示,觀察組患者髖關節功能恢復時間明顯短于對照組,且觀察組術后并發癥發生率也少于對照組患者(P<0.05),說明PFNA治療外側壁危險型股骨粗隆間骨折術后恢復更快且安全性更高。以往研究中分析外側壁危險型股骨粗隆間骨折應用PFNA治療與DHS治療對比發現,PFNA組患肢直腿離床面時間、側臥外展肌訓練時間及抬離床面屈髖屈膝時間明顯短于DHS組,且PFNA組術后的部分負重及完全負重時間分別為(8.3±1.7)周、(12.4±4.5)周,明顯短于DHS的(11.3±3.4)周、(17.2±3.9)周[22]。該研究結果與其相同,且朱梓賓等[15]研究中顯示,PFNA組治療外側壁危險型股骨粗隆間骨折術后并發癥發生率明顯少于DHS組。該研究結果與其相同,分析其原因可能與DHS治療不可避免地要剝離外側壁的股外側肌、臀中肌、臀小肌等軟組織,破壞了外側壁,而PFNA治療更加微創,對折端及外側壁影響較小,更能保證外側壁的完整性,和厚度有關[23]。

綜上所述,外側壁危險型股骨粗隆間骨折采用股骨近端防旋髓內釘治療方法,相較于動力髖螺釘具有手術時間短、創傷小、術后恢復快、并發癥發生率少的優點。