科學利用多智能體 深度推動社會計算

謝明昊

2019年7月13日,王曉在第十屆國際信息安全和保護暑期培訓班致開幕詞。

中國有句古語:“秀才不出門,盡知天下事。”在信息媒介十分有限的古代,這只是一種夸張的說法。而在如今的大數據、互聯網時代,這一在古代看來“遙不可及”的心愿也變成了可輕易實現的現實。

特別是近些年來,社會媒體的快速發展使得更多的人開始活躍在網絡上,產生的數據量十分巨大。如今,人類正處于技術兩重性凸顯的時代:以計算機和互聯網為標志的信息技術在不斷增加社會復雜性的同時,也為我們認識和理解這種復雜性提供了工具和方法。而利用計算方法處理社會媒體數據,人們可以比以往更加有效地進行社會學方面的研究。“我們不僅會更加了解人類個體,而且會更加了解人類社會,一些亟待解決的社會問題也可以通過這種建模計算的方式研究。”中國科學院自動化研究所副研究員王曉說。

在這一背景下,王曉將研究方向扎根在社會計算領域,并在多年的實踐下,在利用多智能體技術來對復雜社會系統進行建模和計算研究中打下了堅實的基礎。相關研究成果在自媒體平臺建設、智能交通中人群行為與網聯車輛建模以及交通輿情監管等領域有著廣泛的應用前景。社會行為能夠計算嗎?王曉一直在通過孜孜不倦的科研探索,來解答這一問題,并通過研究成果服務社會。

敢為人先:走進社會計算領域

21世紀初,互聯網大潮風起云涌。在這一背景下,王曉于2007年9月順利考入大連理工大學網絡工程專業。網絡工程不僅牽扯到很多底層的通信,也涉及了許多社會網絡相關的內容,通過這一方向,王曉進一步接觸到了與社會媒體分析相關的科研工作。

2012年,在中國科學院研究生院(現中國科學院大學)的大力支持下,社會計算成為跨“控制科學與工程”“計算機科學與技術”“管理科學與工程”三個一級學科的交叉學科,擁有博士和碩士學位授予權,學位培養工作依托國防科技大學和中國科學院自動化所展開。而作為全國社會計算專業培養的第一批碩士以及博士學位學子,王曉所面臨的最大問題便是:各大高校和領域內還沒有體系化的工作延續起來。基于對社會網絡動力學的興趣,王曉毅然決然選擇成為第一個“吃螃蟹的人”,并順利成為我國第一批朝著這一領域探索的科研學子。

在此之前,她曾經在相關網站上拜讀過王飛躍教授撰寫的關于社會計算領域的相關文章,當時,王飛躍教授在2011年所發表的《基于平行系統的動態網民群體組織研究》的文章中所提出的包括熱點話題的發現和預測、群體組織行為背后的機理等多個研究點,讓王曉產生了極大的興趣。通過與王飛躍老師及團隊多位老師的探討,她最終選擇了在基于多智能體建模的社會計算研究這一方向,自此開始了她的科研探索之路。

在王曉的介紹下,記者了解到:利用多智能體建模,一方面能夠很好地體現個體的自主性,因為它需要融合智能體對環境的感知、智能體內部的信息處理以及采取相關行動對環境做出響應;另一方面,采用多智能體進行建模的方式,不僅可以模擬網絡上群體的行為和決策模式,還能模擬車—車/機器人—機器人之間的交互以及通信方式,具有廣闊的應用前景。

通過碩博期間的專業學習,王曉在這一領域研究中漸入佳境。特別是在讀博期間,她就與團隊工作人員一同,以眾包為動態網群組織(CMOs)的一個實例,引入了社會網絡分析的方式,分析并撰寫了社會交通領域第一篇基于大數據和眾包服務的社會交通綜述文章,發表于IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,CMOs的研究同時可為社會交通的個性化引導服務提供技術支持。2015年,因其在實驗室以及代表實驗室學生在國際學術組織及服務等工作中的優良表現,她還獲得了復雜系統管理與控制國家重點實驗室李耀通重大貢獻獎。在5年的碩博研究后,王曉順利成為了國內社會計算領域第一位畢業的博士研究生。

堅定方向:深入社會計算探索

時刻保持著對生活的熱愛、對科學研究源源不斷的好奇心,每天都以積極樂觀的心態面對生活,是王曉一直以來面對人生的態度。從鼓起勇氣踏入一個初創的專業領域,到如今成長為領域內的優秀科研工作者,一路走來,王曉始終在不斷挑戰自己,在研究領域中一路“升級打怪”。

對于她來說,網絡中的很多行動和行為,往往存在著意外的情況,怎樣尋找到這些導致意外發生的關鍵點,并且去預測形成這些熱點活動的背后原因,都在時刻吸引著她。這份“不確定”性,讓她更能感受到所從事領域研究的魅力所在。

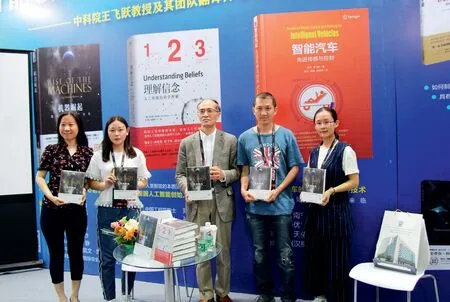

2017年5月27日,作為第一譯者的《機器崛起》新書發布。

近年來,隨著人們衣食住行的在線化,動態網群組織(CMOs)已然成為真實社會中個體或群體及其社會行為在網絡空間中的映射。在網絡社會中,用戶通過生成內容進行交互,產生動態連接,形成網絡群體。由于網絡的“時空壓縮”效應,CMOs可以在極短的時間內,以極低的成本從廣闊的網絡空間中累積大量的能量,甚至釋放到現實社會中,產生巨大的效益或破壞。

2017年,在國家自然科學基金青年基金項目“基于個體及群體影響力量化分析的動態網群組織(CMOs)演化規律及規模預測研究”的支撐下,王曉以真實社交媒體大規模數據為基礎,從用戶組織行為結構、言論語義分析以及兩者結合的角度對CMOs中的個體及群體的影響力進行量化建模與分析,在此基礎上對CMOs的演化規律進行分析并規模預測,使CMOs分析成為熱點事情預判及輿情引導的有力輔助管理手段,為保障社會穩定與安全提供有力的技術支持。

觀點對抗或者說是輿論斗爭,始終是互聯網輿論場的一種主要形態,這與互聯網在中國發揮的作用、扮演的角色有關。在熱點事件的引導中,往往話語權只掌握在少數人的手中。在他們的引導下,輿情一旦失控,網絡情緒就會像“貓撲毛線球”一樣,沒有限制、沒有邊界地“亂滾”,朝各個方向無序發酵,形成網絡情緒打架、輿論亂斗,最后解不開也理不清。這種情況下,輿情將脫離真相引導,進而導致情緒引導成為主要,真相引導反而變成次要。

在這一背景下,王曉提出并驗證了多元融合、級聯互動的影響力最大化傳播與評估方法,構建了以科普傳播輿情引導為主的計算實驗及其人工系統驗證平臺。通過基于人工社區系統對個體內在屬性以及社區環境對于個體評論以及發帖行為的激發與匯聚機理開展計算實驗,揭示了網民在熱點事件引發的群體行為組織演化過程中的行為決策機制,并實現了影響力量化及其穩定性評估的技術突破。相關工作被Q1區的國際權威期刊Future Generation Computer Systems研究展望文章評論為“將這方面的工作往前推進了一大步”。

2019年4月19日,在《智能科學與技術學報》創刊儀式上。

除此之外,王曉與其團隊還提出并設計了“水軍”的輿情對抗博弈模型。在人工社區中模擬真實社區中的信息更新機制,考慮信息更新周期、群體行為密度、群體參與間隔行為頻度等因素,計算水軍不同干涉行為策略對于社區群體對抗行為的量化影響,實現了自適應的輿情博弈,并應用于交通輿情引導系統,現已部署于十余個城市/地區。

不負使命:開展科研落地與科普傳播

習近平主席曾提出一系列關愛青年科技人才的要求,目的就是要讓有理想、有情懷、有責任、有擔當的接班人永不斷檔。在“萬眾創新”“人人創新”的大背景下,“怎樣推動科研成果的進一步轉化,為工業和社會的發展貢獻力量”?從2016年9月,王曉一直立足于青島智能產業技術研究院這一平臺,在這片創新創業的沃土上開始了產業化應用的科研創新旅程。

青島智能產業技術研究院由中國科學院自動化研究所、青島高新區管委會、青島市科技局三方共建。主要按照“需求引導、創新驅動、聯合協作、扎實推進”的原則,致力于充分利用各方的資源和優勢,集聚國內外信息、軟件、自動化、智能化等領域人才,通過智能產業前沿技術的創新、集成創新和成果轉移轉化,積極開拓具有核心競爭力的新興智能產業。現如今,王曉也在帶領著自己的研究團隊,盡全力將產學研的工作一步步做起來。“我也很好奇,自己能夠在這一領域中取得什么樣的成果。”王曉說。

產學研轉化這部分工作,往往需要多方面協調組織和開放共融。“因為我們打交道的不僅僅是科研人員,在科研轉化的過程中,怎樣與國際專家進行交流與合作,與本地企業家進行落地轉化,項目怎樣實施、業務怎樣規劃、市場怎樣推廣,都是我們需要考慮的。”王曉說。在這一過程中,發揮團隊的力量,發動每個環節的負責人各司其職,及時有效地溝通和合作,發現問題然后解決問題,讓團隊的產品和技術能夠更好地滿足市場的要求,便是王曉及其團隊一直努力的方向。功夫不負有心人,在她與團隊成員們的多年努力下,目前,青島智能產業技術研究院在產業化方面也取得了很多可喜的成果,4家孵化公司被認定為高新技術企業。2020年,青島智能院智能醫療項目、智車科技項目分別獲得了山東省科技進步獎一等獎和青島市科技進步獎二等獎。

科研之外,王曉對科普工作也極為重視。習近平主席曾說過,把科學普及放在與科技創新同等重要的位置。這一思想也在時刻影響著王曉。多年來扎根于多智能體建模的社會計算相關領域,將自己在群體行為激發與匯聚機理的相關工作應用于科普傳播自媒體平臺建設上,她和團隊也取得了顯著的效果。在對以論壇為代表的非社會關系約束的網絡社區研究過程中她發現,群體行為的激發和匯聚有兩個非常核心的要點:發布話題的人非常引人關注(大V),或發布的話題/話題中的人物非常吸引大家的關注探討。對此,配合中國智能車未來挑戰賽的宣傳和自動化學會對自動駕駛領域的科普傳播工作,王曉創辦了專注于自動駕駛領域的學術和技術傳播以及行業資訊的自媒體平臺——智車科技,現已入駐今日頭條、知乎號、百家號、搜狐號等第三方社交媒體平臺,跨各平臺關注用戶人數近20萬。

一直以來,王曉始終認為:團隊是給科學研究注入無限能量的源泉。在一個科研團隊中,往往每個人都有屬于自己的優勢方向,集成員之所長一起協同攻關,則會碰撞出更多科研的火花。而在產學研轉化時,這種團隊的合作也至關重要。如想要將科研產業做到“頂天立地”,僅靠個人之力是遠遠不夠的,而是需要團隊所有人投入更多的精力和心思在其中,一起探索產業化的出口,集大家之所長致力于產業落地,將更多的產業化成果惠及到社會之中。

合抱之木,生于毫末。千里之行,始于足下。敢闖,一直是像王曉一樣的青年科研人身上寶貴的特質,從高校畢業初出茅廬,到逐步成長為青島智能產業技術研究院院長助理、副院長、常務副院長、執行院長。王曉一步一個腳印,走得十分堅定與踏實。未來,在團隊引領以及科學研究中,她還將勇擔職責,將青年科研人的熾熱之火投身在這項值得奮斗一生的科研事業中。