急性輕中度非心源性缺血性卒中雙聯抗血小板治療的療效及安全性評估

徐瑛,覃宏偉,周冬亮,苗蕾,任娟,張敏杰,王建民

復旦大學附屬華山醫院寶山分院(上海市寶山區仁和醫院)神經內科,上海 200431

腦卒中是神經內科常見急重癥,其致病機理為人體大腦局部血液循環發生障礙,造成相應組織細胞發生缺氧缺血性壞死,影響或損傷到神經系統功能的正常運轉[1]。據2016 年全球疾病負擔相關數據統計,卒中已成為我國減壽年數的首位病因[2]。腦卒中臨床主要表現為惡心嘔吐、肢體麻木及頭暈等,治療不及時還會出現意識障礙和語言障礙,嚴重者會危及患者生命安全,且具有較高的致死率和致殘率,相關文獻指出,我國40歲以上病后存活人群中70%留有不同程度的殘疾[3]。中國國家卒中登記顯示,缺血性卒中占比85%,輕中度卒中占缺血性卒中的比例為46.4%[4]。抗血小板治療是有循證醫學依據的治療缺血性卒中的有效治療方法,阿司匹林和氯吡格雷是臨床常用的抗血小板藥物,本研究回顧分析200 例急性輕中度非心源性缺血性卒中患者應用兩種藥物的治療效果,并對其進行比較分析,現將結果報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2019 年3 月至2020年5月復旦大學附屬華山醫院寶山分院收治的200例急性輕中度非心源性缺血性卒中患者的臨床資料,按照治療方法不同分為對照組、7 d 雙抗組和14 d 雙抗組,對照組60 例,其他兩組各70 例。對照組中男性36例,女性24例;年齡41~76歲,平均(53.15±12.85)歲;糖尿病14例,高血壓病28例。7 d雙抗組中男性39例,女性31例;年齡40~77歲,平均(54.13±13.12)歲;糖尿病16例,高血壓病34例。14 d雙抗組中男性41例,女性29 例;年齡41~78 歲,平均(53.87±13.26)歲;糖尿病18例,高血壓32例。入組患者的一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05)。納入標準:①診斷標準符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[5];②年齡18~85 歲;③發病時間不超過72 h;④NIHSS 評分為4~10 分;⑤治療前經CT 及MRI 等影像學輔助檢查確定無腦出血情況;⑥臨床資料完整者。排除標準:①發病后予阿替普酶靜脈溶栓或血管內介入治療者;②年齡低于18 歲;③治療前服用過阿司匹林或氯吡格雷等抗血小板聚集藥物者;④伴隨有心肝腎功能不全者、精神病等嚴重合并癥者;⑤隨訪丟失的患者。

1.2 方法 對照組患者行單一阿司匹林腸溶片療法,方法:第1~14 天口服阿司匹林腸溶片(國藥準字J20130078,規格100 mg,BayerS.p.A.) 200 mg/次,1 次/d,第15~90天改為100 mg/次,1次/d。7 d雙抗組患者行阿司匹林聯合氯吡格雷7 d療法,方法:首次負荷劑量口服阿司匹林腸溶片100 mg/次,1次/d,硫酸氫氯吡格雷(國藥準字J20180029,規格75 mg,Sanofi Winthrop Industrie)300 mg/次,1次/d,第2~7天口服阿司匹林腸溶片100 mg/次,1 次/d+氯吡格雷75 mg/次,1 次/d,第8~90 天口服阿司匹林100 mg/次,1 次/d。14 d 雙抗組患者行阿司匹林聯合氯吡格雷14 d 療法,方法:首次負荷劑量口服阿司匹林腸溶片100 mg/次,1 次/d,硫酸氫氯吡格雷300 mg/次,1 次/d,第2~14 天口服阿司匹林腸溶片100 mg/次,1 次/d+氯吡格雷75 mg/次,1次/d,第15~90天改為100 mg/次,1次/d。

1.3 觀察指標 (1)比較三組患者治療前后的神經功能缺損程度評分(NIHSS)、日常生活能力改良Rankin 量表(mRS)評分;(2)比較三組患者治療90 d 內缺血性卒中的復發情況;(3)比較三組患者治療期間的不良反應發生情況,包括癥狀性顱內出血率、非癥狀性顱內出血率、其他部位出血率(包括皮膚黏膜出血、消化道出血、泌尿道出血等)、藥物不良反應發生率(包括嚴重肝腎功能不全、藥物過敏、藥疹等)。

1.4 療效評價標準 患者的療效評定標準參照文獻[6]制定:治愈為NIHSS 評分較治療前下降不低于90%;顯效為NIHSS 評分下降在46%~90% (不包含90%);好轉為NIHSS 評分下降在18%~46% (不包含46%);無效為NIHSS評分下降低于18%或增加。總有效率=(治愈+顯效+好轉)例數/總例數×100%。

1.5 統計學方法 應用SPSS22.0 統計軟件分析數據,計量資料符合正態分布,以均數±標準差()表示,多組間比較采用單因素方差分析,兩兩組間比較采用t檢驗,計數資料比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

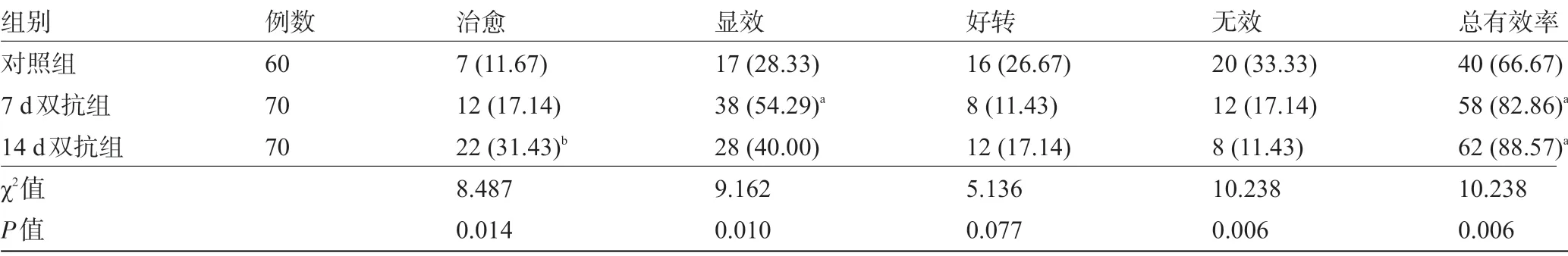

2.1 三組患者的治療效果比較 7 d雙抗組、14 d雙抗組的總有效率明顯高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);7 d 雙抗組和14 d 雙抗組的總有效率比較差異無統計學意義(P>0.05)。14 d 雙抗組的治愈率明顯高于7 d雙抗組,7 d雙抗組的顯效率明顯高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

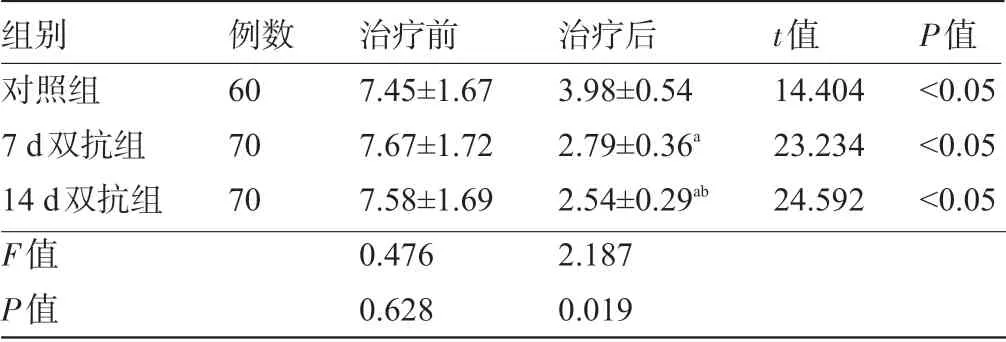

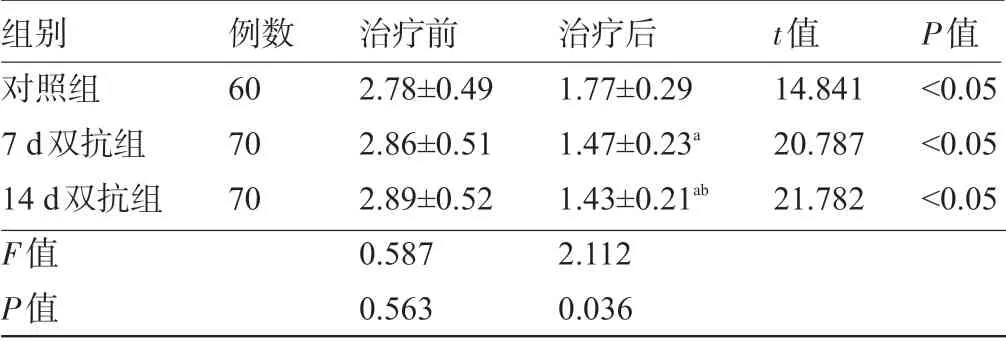

2.2 三組患者治療前后的NIHSS評分和mRS評分比較 三組患者治療后的NIHSS評分、mRS評分明顯低于治療前,且7 d雙抗組、14 d雙抗組明顯低于對照組,14 d雙抗組明顯低于7 d雙抗組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2和表3。

表1 三組患者的治療效果比較[例(%)]

表2 三組患者治療前后的NIHSS評分比較(,分)

表2 三組患者治療前后的NIHSS評分比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05;與7 d雙抗組比較,bP<0.05。

組別對照組7 d雙抗組14 d雙抗組F值P值例數60 70 70 t值14.404 23.234 24.592 P值<0.05<0.05<0.05治療前7.45±1.67 7.67±1.72 7.58±1.69 0.476 0.628治療后3.98±0.54 2.79±0.36a 2.54±0.29ab 2.187 0.019

表3 三組患者治療前后的mRS評分比較

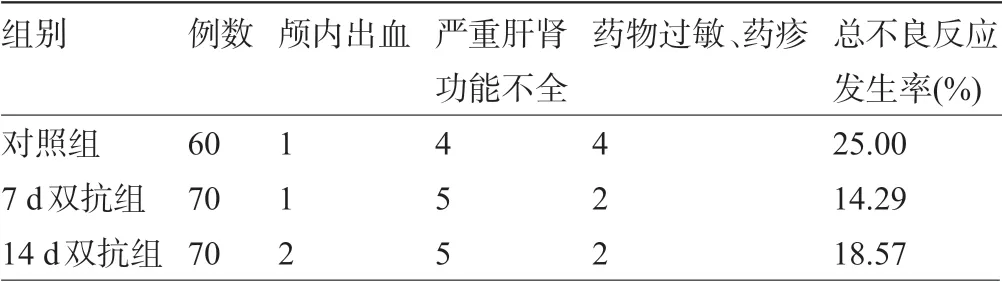

2.3 三組患者的不良反應比較 7 d雙抗組、14 d雙抗組患者的總不良反應發生率略低于對照組,但三組患者的總不良反應發生率比較差異無統計學意義(χ2=2.423,P=0.298>0.05),見表4。

表4 三組患者的不良反應比較(例)

2.4 三組患者90 d 內缺血性卒中的復發率比較 對照組、7 d 雙抗組、14 d 雙抗組患者90 d 內缺血性卒中的復發率分別為17 例(28.33%)、6 例(8.57%)、7 例(10.00%);7 d 雙抗組、14 d 雙抗組明顯低于對照組,差異均有統計學意義(χ2=8.664,P=0.003;χ2=7.214,P=0.007);7 d雙抗組和14 d雙抗組比較差異無統計學意義(χ2=0.085,P=0.771)。

3 討論

缺血性腦卒中的發病率有逐年上升的趨勢,其因具有較高的致死率和致殘率而備受學者的關注[7-8]。據《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》推薦,溶栓、抗血小板治療是腦卒中治療的主要手段,但溶栓易受到時間窗口、禁忌證等因素的限制。因此,抗血小板聚集治療是應用最廣泛也最有效的治療方法[5]。

NIHSS、mRS 評分常用于反映腦卒中患者預后情況。結果顯示,三組患者治療后的NIHSS 評分、mRS評分均低于治療前,14 d雙抗組低于7 d雙抗組,7 d雙抗組低于對照組。說明單用阿司匹林或者聯合應用氯吡格雷均能有效改善缺血性腦卒中患者預后。阿司匹林具有抗血小板聚集的功能,通過抑制血小板環氧合酶,可減少血栓素A2 的合成,降低血小板活性;氯吡格雷是新一代抗血小板聚集藥物,其作用機制不同于阿司匹林,可選擇性阻斷不同誘導劑,特別是可有效阻斷血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受體的構型變化,抑制其與纖維蛋白原的結合,發揮抗血小板作用。兩者聯合使用針對不同的血小板激活機制起到抑制血小板聚集的作用。研究認為,雙聯抗同時具有一定的抗氧化應激作用,而抗氧化應激可能是降低腦卒中發生率的機制之一[9]。結果顯示,7 d雙抗組、14 d雙抗組的腦卒中復發率明顯低于對照組,符合相關文獻報道。KENNEDY 等[10]研究認為,在TIA 和輕型卒中早期的治療中,雙抗治療優于阿司匹林單抗治療。WONG等[11]在文獻中指出,在既往有缺血性卒中、心肌梗死的患者中,雙抗治療較單用阿司匹林可使患者的死亡相對風險降低12%。杜巖等[12]指出,中度再發性腦梗死患者在發病72 h 內應用負荷劑量的氯吡格雷聯合阿司匹林治療可取得顯著療效。本次研究結果顯示,7 d雙抗組、14 d雙抗組的總有效率明顯高于對照組,與有關文獻報道相一致。結果發現,7 d 雙抗組、14 d 雙抗組患者的不良反應發生情況要低于對照組,但三組患者的總不良反應發生率比較差異無統計學意義。白艷華[13]認為,在其雙抗治療1 周可顯著減少微栓子的數量而不明顯增加出血風險。相關報道指出,90 d 的雙抗治療也使嚴重出血的風險明顯增加[14]。本次研究結果顯示,14 d雙抗組的出血例數要多于7 d雙抗組,但比較差異無統計學意義,符合相關文獻報道。

綜上所述,在輕中度缺血性腦卒中患者的治療中,阿司匹林聯合氯吡格雷14 d療法的效果要優于7 d療法和單用阿司匹林療法,且不會增加出血的風險,安全性較好。