整脊配合呼吸療法治療習慣性寰樞椎錯位引起的眩暈頭痛效果分析

王依群,李勇濤通信作者,李先海

(新疆醫科大學附屬中醫醫院,新疆 烏魯木齊 830000)

0 引言

寰樞椎關節是顱腦與頸椎連接的橋梁,這一部位有重要的血管神經進出顱內,如果寰樞椎關節發生錯位,會導致血管受壓、神經受到刺激,從而會引發不適,如頭暈、耳鳴、頭痛、視物模糊、四肢麻木等癥狀。在生活中長時間進行頸部的扭轉工作,或者外傷等因素都會導致寰樞關節錯位[1-2]。寰樞關節結構及生物力學的特點使其容易發生位置改變解剖上與椎動脈及頸交感神經關系密切這些因素決定了其與眩暈發作密切相關。寰樞關節為頸椎活動的樞紐頸椎旋轉運動的由其來完成屈伸運動的一半左右與寰樞關節有關,當寰樞關節周圍軟組織受到長期靜力性或累積性的慢性損傷其組織便發生變性、機化形成粘連、癱痕甚至攣縮致使寰樞關節雙側肌力不平衡從而造成寰樞關節錯位。

寰椎的側移和旋轉會導致頸性眩暈。頸椎病患者發生的一系列癥狀如頭暈、頭痛及旋轉受限等,寰樞關節骨錯位為常見病因。寰樞關節出現病理變化由多種因素所致,可壓迫椎動脈,刺激附在椎動脈上交感神經,進而使基底動脈交感神經叢遭到激惹,影響腦部后循環血供(前庭迷路及小腦)。一般的保守治療如頸椎牽引,很難從根本上將患者的病因進行解除,手術雖可將寰樞椎錯位的現象進行糾正,但多數患者不適宜使用,且有較大的風險,椎動脈自寰椎橫突孔穿出后繞過寰椎側塊后方跨過寰椎后弓的椎動脈溝轉向上方經枕骨大孔進入顱骨此段椎動脈走行復雜彎曲較多因寰樞椎關節附近密集分布有各種重要的神經血管,同時也是延髓生命中樞所在區域,故對于手法的要求很高,要求醫生必須熟悉寰樞椎關節解剖的結構,同時治療的手法要穩、準、輕,切忌使用暴力的手法[3]。在本次的研究中探究了習慣性寰樞椎錯位在使用整脊配合呼吸療法治療時取得的效果,現將結果做如下的報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料。選取我院2018年6月至2019年6月收治的84例寰樞椎關節病患者,根據治療方法不同,將其分為觀察組和對照組各42例。觀察組男31例,女11例,年齡24-65歲,平均(37.6+9.7)歲,病程2個月至7年,平均(3.6+0.7)年。對照組男28例,女14例,年齡29-67歲,平均(38.6+8.7)歲,病程1-7年,平均(3.9+0.9)年。兩組基本資料進行比較,年齡、性別、病情等各方面均無顯著的差異(P>0.05),能夠進行比較。

1.2 治療方法。對照組進行的是龍氏整脊法,觀察組患者在進行龍氏整脊的同時要配合呼吸療法。具體內容如下:采取仰臥的姿勢,讓患者頸部稍微向前屈,用一手托起來患者的枕部,拇指放在寰樞椎上,縱向用力進行牽引,讓患者向一側的轉頭達到最大的限度,使得胸鎖乳突肌、斜方肌得到放松。另外一只手將患者的下頜繼續向該側輕輕地用力,雙手同時調整屈進的方向以及度數,使得成角于患椎,并用適當的旋轉力度對患者進行迅速的旋轉,如果聽到彈性復位的聲響即表示患者復位的成功。另外一側也使用相同的手法對患者進行復位,在復位之后應用拔伸的手法牽引頭頸部,重復3~5次。整脊的手法每三天進行一次,一個療程為三次。在整脊后配合呼吸療法。呼吸療法理論基礎是因頸部使用的偏好性,導致頸部前側肌肉力量不平衡,當呼吸時斜角肌,胸鎖乳突肌等肌肉收縮會出現“抬肩樣”呼吸時寰椎拉向肌肉力量大的一側。糾正呼吸,就是在寰樞椎復位后,避免再次錯位,維持頸部肌源的穩定!通過一段時間的治療,觀察患者取得的效果。

1.3 評價標準。采用不同治療的方式之后,對兩個組在治療的前后癥狀的改善、復發的比率以及不良反應發生的情況進行療效的評價。效果的評價分為三個級別,分別是顯效、有效和無效。具體的評價標準如下:顯效:神經性頭痛及伴隨的癥狀,比如心悸、心慌、失眠、頭暈等癥狀全部消失,在療程結束之后進行為期一年的隨診,發現并沒有復發的癥狀。有效:頭痛及伴隨的癥狀全部消失,在結束治療后的6個月進行隨診,發現疼痛出現了復發的現象,但是在復發之后,頭痛的次數、持續的時間都有所減少,而且疼痛的程度也比較小。無效:頭痛和伴隨的癥狀并沒有得到緩解,或者頭痛癥狀在緩解之后三個月內出現了復發,亦或者出現了進一步加重的情況。總體有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1.4 統計學處理。本次研究所涉及到的數據均使用SPSS 22.0軟件來處理,計數的資料以χ2進行檢驗,以n(%)表示:計量的資料以用t檢驗。當P<0.05時,所得的差異有統計學的意義。

2 結果

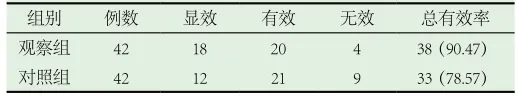

在后期對患者進行隨訪,通過觀察和記錄,發現觀察組治療總有效率明顯高于對照組,對比有統計學意義(P<0.05),具體見表1。

表1 兩組治療有效率比較[n(%)]

3 討論

椎動脈是通過橫突孔進入腦部,因此一旦出現寰樞關節的錯位,就會很容易引起椎動脈扭曲不暢,造成腦部的供血不足,從而出現頭痛、頭暈、精神不振等癥狀。其很大程度上都是因為長期伏案的工作,頸椎使用偏好性造成的,所以在生活中要避免長期的伏案工作[4-6]。椎動脈容易因寰樞關節結構紊亂而影響供血。頸部交感神經分布相當廣泛而又復雜頸上神經節位于第頸椎橫突前方易受寰樞關節錯位或炎癥刺激的影響其發出節后纖維外側支中有部分分布于寰樞關節滑膜囊及其周圍組織部分參與形成了椎動脈周圍神經叢這些交感纖維互相交通寰樞關節炎癥可因此影響椎動脈叢使椎動脈收縮痙攣從而導致眩暈的產生在發生病癥以后,進行對病變椎體的復位是解除病因的關鍵,再配合呼吸療法為其保駕護航,使療效有效且持久。傳統推拿的手法只能局部緩解軟組織痙攣的狀態,恢復局部營養的狀態,但是不能從根本上解決錯位的問題。整脊的療法能夠對骨以及骨間骨性的結構上產生調整的作用,糾正異常的結構,能夠促進全身狀態的平衡[7]。它的作用包括以下幾點:第一,會對椎間失穩導致的小關節功能的紊亂產生協調的作用,減少了壓迫物給椎動脈造成的強烈刺激;第二,可以旋轉關節囊以及椎間的韌帶等位于深層次的組織,促進患者頸部關節癥狀的減輕以及改善;第三,能夠松懈頸部出現痙攣的肌肉,控制局部的痙攣和炎癥,緩解痙攣的癥狀,減少椎動脈與交感神經受到的刺激;最后,能夠改善腦部的供血,對交感神經的功能進行調節,有解痙以及活血的作用[8-9]。整脊的療法配合呼吸療法能夠鍛煉頸背部(頸部深層肌肉及拉伸深層筋膜),維持頸部肌源的穩定,對相關的癥狀能起到很好的控制性作用,對提升治療的效果有長效性。

在臨床治療中,保守治療較為常見,如頸椎牽引、手法推拿等,前種治療方法可將肌肉痙攣及疼痛的現象進行緩解,使頸椎正常的生理彎曲得以恢復,伸張扭曲在橫突孔間的椎動脈;可將已破壞的頸椎內平衡進行調節及恢復,將出現狹窄的椎間隙與椎間孔拉大;骨結構周圍組織會影響交感神經末梢神經叢,采用此療法可減輕其影響,進而使緊張的椎動脈得以緩解,將血管阻力降低,將血流量增大,對腦血液循環進行改善。但對寰樞椎錯位頸性眩暈效果不明顯,本研究結果顯示,觀察的一組護理有效的比率明顯高于對照的一組,對比中差異有統計的意義(P<0.05),所以整脊配合呼吸療法值得在習慣性寰樞椎錯位引起的眩暈頭痛的治療中進行應用。