“溫比亞”與“利奇馬”臺風期彌河流域降雨分布對比研究

蔡振華 劉 薇 王 沁

(山東省水文局,山東 濟南 250002)

山東省有全國排名第二的海岸線,不屬于臺風頻繁登陸省份,但每次臺風的登陸均給當地帶來了很大影響。2018年,一個月內3個臺風登陸山東省,其中臺風“摩羯”“溫比亞”間隔不到一周;2019年臺風“利奇馬”造成彌河多處決口。為研究彌河流域臺風期間降雨分布規律,進一步做好流域水資源開發、水利工程洪水調度等,本文對彌河流域“溫比亞”與“利奇馬”降雨進行了詳細地分析研究。

1 基本情況

1.1 彌河流域概況

彌河位于半島地區中部,發源于沂山西麓沂山鄉水石屋村附近,由泉群匯集而成。大體由北向南流向,經濰坊市的臨朐、青州市、壽光縣、海化區,于海化區北部大家洼鎮的雙河村流入渤海萊州灣,流域面積3863km2,干流全長176.2km,其中分流河道長29km,主要支流有丹河、石河等[1]。該河上游為山丘區,河谷窄深,坡度較陡,下游河槽變寬,坡度變緩,淤積甚為嚴重。歷史上洪水頻繁泛濫,造成河道決口、改道,河槽不穩定,彎曲多變,險工極多,歷史上有“害大而利甚微”與“壽光縣,彌河串”之說。流域內建有大型水庫1座,即冶源水庫;中型水庫5座,其中丹河水庫、淌水崖水庫位于冶源水庫水域內。

1.2 兩次臺風期間雨情綜述

受2018年18號臺風“溫比亞”影響,8月17—20日,濰坊市普降大暴雨,彌河流域平均降雨量達235.5mm,暴雨中心分布在流域中游,降雨主要集中在18日18時至19日23時,歷時29h。受臺風“溫比亞”影響,濰坊多個縣市區遭受洪水重創,特別是壽光市、青州市、臨朐縣等地交通設施水毀嚴重,農業生產遭到破壞。

受2019年9號臺風“利奇馬”影響,8月10—12日,濰坊市普降暴雨、大暴雨,局部特大暴雨,彌河流域平均降雨量達392.6mm,暴雨中心分布在流域上游,降雨主要集中在10日9時至11日15時,歷時30h。暴雨洪水期間彌河攔河閘垮塌,彌河下游多處決口。

2 降雨對比分析

2.1 代表站點選取

彌河流域共有15處省級以上報汛站報送雨量,其中水文站3處、中型水庫工程站5處、雨量站7處。考慮到下游雨量站較少,借用臨近小清河羊角溝站作為彌河下游代表站。以冶源水庫水文站作為上、中游的分界點,以譚家坊水文站作為中、下游的分界點,彌河上游代表站6個,分別在淌水崖水庫、黃山、冶源水庫、九山、寺頭、丹河水庫;中游代表站6個,分別在嵩山水庫、黑虎山水庫、臨朐、王墳、益都、譚家坊;下游代表站4個,分別在寒橋、昌樂、荊山水庫、羊角溝;以16個站作為全流域代表站。

2.2 分區降雨成果對比分析

山東省汛期雨量全部自動報汛,時段為5min,根據時段報汛數據整理出各代表站臺風期間逐小時降雨量,采用算術平均法計算各分區逐小時平均降雨量,滑動選取不同時段統計最大降雨量,統計結果見表1。

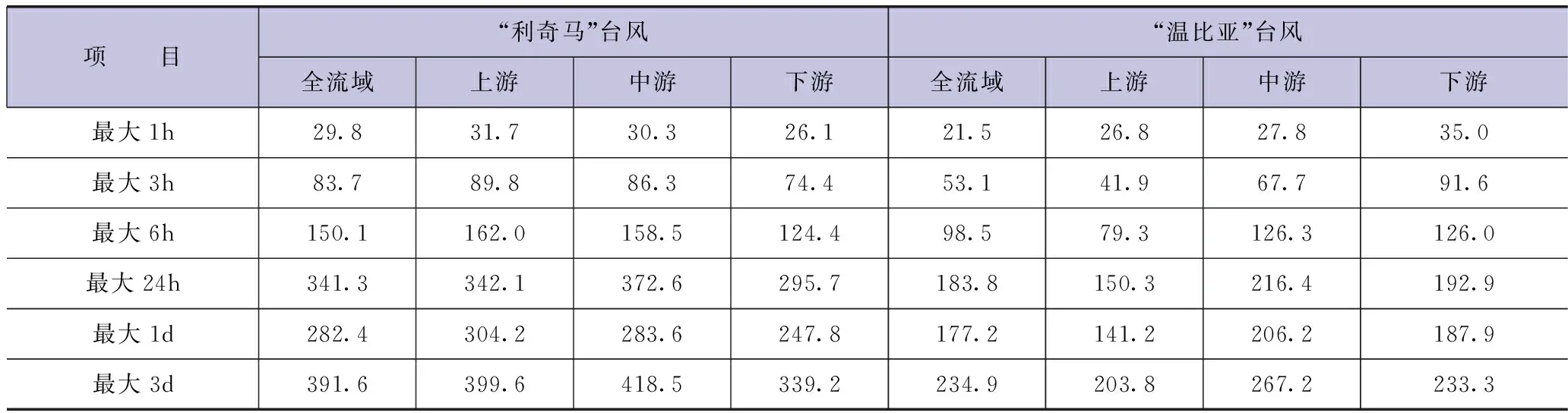

表1 “利奇馬”與“溫比亞”臺風期彌河流域不同時段最大降雨量結果 單位:mm

a.從降雨級別對比,彌河各分區“利奇馬”期間最大24h降雨量均超過250mm,其降雨級別為特大暴雨,“溫比亞”期間最大24h降雨量在100~250mm之間,降雨級別為大暴雨。

b.從各時段降雨量對比,除下游最大1h、3h、6h降雨量“利奇馬”期間均略小于“溫比亞”期間外,下游其他時段及全流域、上游、中游各時段最大降雨量“利奇馬”期間均大于“溫比亞”期間,倍比關系為1.1~2.3倍,其中上游比值最大。由于“利奇馬”的降雨中心在上游,而“溫比亞”的降雨中心在中游,其上游相對其他分區降雨最小。

c.從降雨量強度變化對比,“利奇馬”期間全流域、上游、中游、下游最大3h降雨量分別是最大1h降雨量的2.8倍、2.8倍、2.8倍、2.9倍;而“溫比亞”期間相應的比值分別是2.5倍、1.6倍、2.4倍、2.6倍。“利奇馬”期間最大6h降雨量分別是最大1h降雨量的5.0倍、5.1倍、5.2倍、4.8倍;“溫比亞”期間相應的比值分別是4.6倍、3.0倍、4.5倍、3.6倍。“利奇馬”期間最大24h降雨量分別是最大1h降雨量的11.5倍、10.8倍、12.3倍、11.3倍;“溫比亞”期間相應的比值分別是8.5倍、5.6倍、7.8倍、5.5倍。從以上對比可以看出,“利奇馬”降雨強度變化較“溫比亞”期間均勻。

2.3 降雨過程對比分析

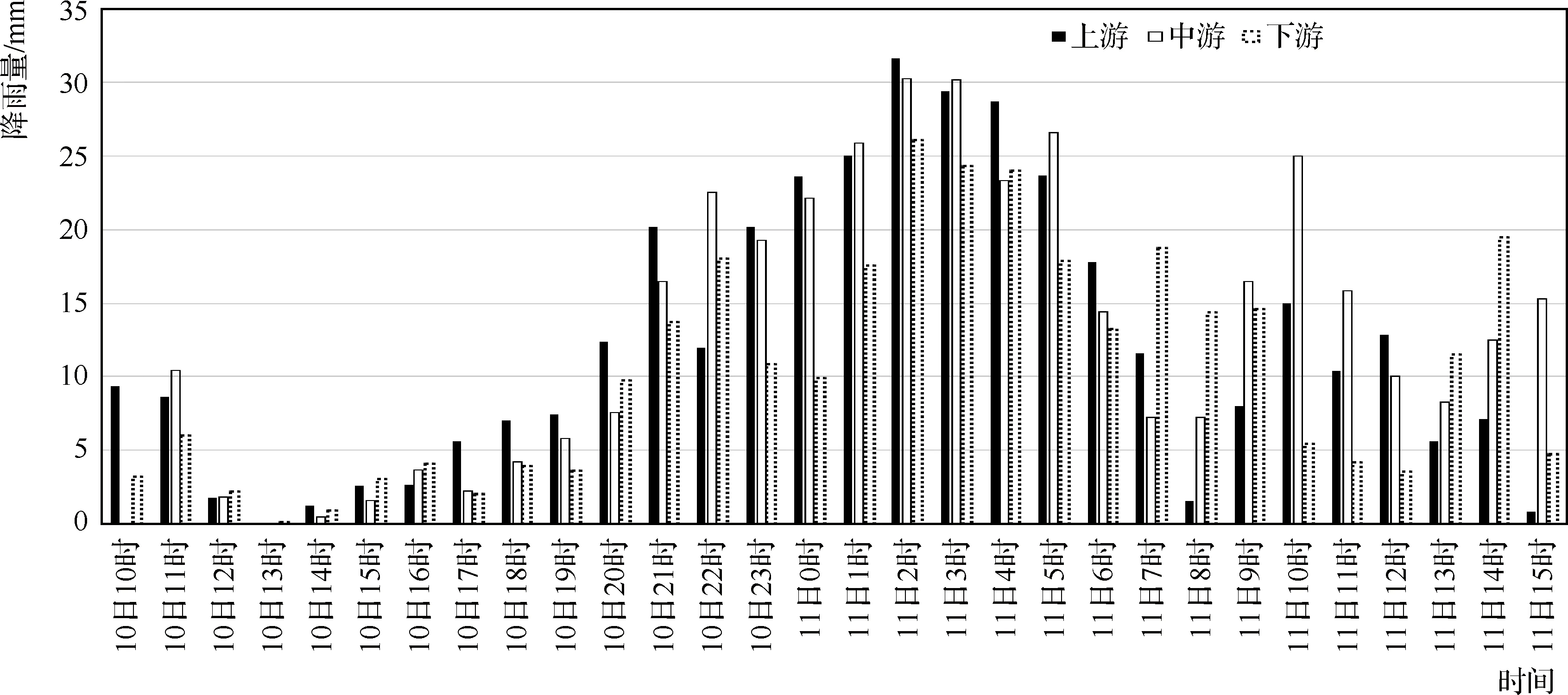

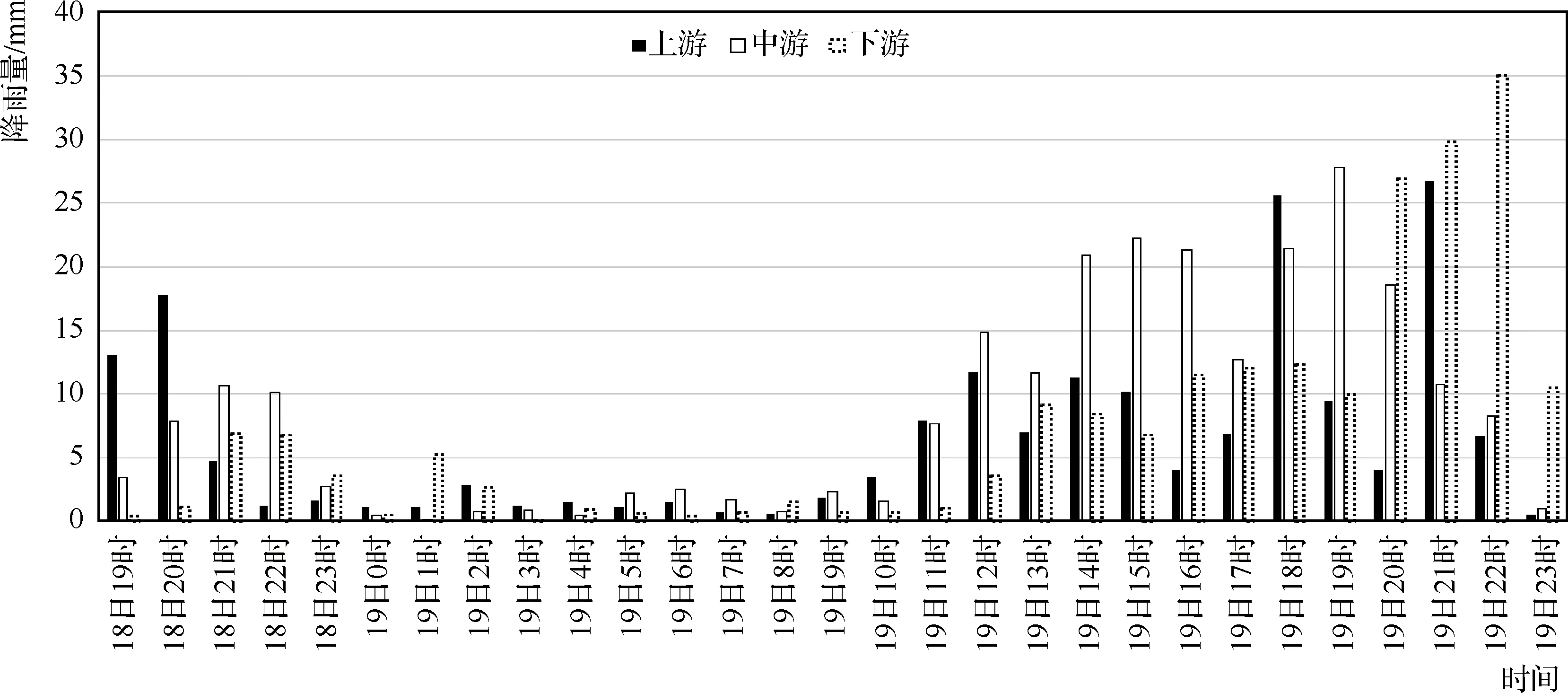

選取主降雨時段兩次臺風不同分區逐小時降雨量,其降雨過程見圖1、圖2。

圖1 “利奇馬”主降雨期間逐小時降雨量

圖2 “溫比亞”主降雨期間逐小時降雨量

從圖1可以看出,“利奇馬”期間降雨主要集中在上游,其整個主降雨歷時過程中,上游強度大于中游及下游的時段達13個,占整個主降雨時段的43%。從降雨過程來看,降雨中心從上游向中游發展,中間有來回擺動的現象,強度先強后弱。降雨最集中時段為10日20時至11日6時,降雨強度變化較平緩,地區分布較均衡,即降雨過程比較均勻。

從圖2可以看出,“溫比亞”期間降雨主要集中在中游,在整個主降雨歷時過程中,中游強度大于上游和下游的時段達13個,占整個主降雨時段的45%。從降雨過程來看,降雨中心從上游向中游、下游依次發展;強度先強后弱再強后減弱,降雨最集中的19日14—22時,降雨強度變化較大,地區分布不均衡,即降雨過程不均。

綜合以上分析,“利奇馬”與“溫比亞”期間主降雨時長相近,降雨最集中分布時間前者比后者多2h,降雨過程前者較后者均勻。

3 徑流量對比分析

3.1 徑流量代表站選取原則

彌河干流設有3處國家基本水文站,從上到下分別為黃山站、冶源水庫站、譚家坊站,其中譚家坊站設立于1976年1月,集水面積2153km2。冶源水庫至譚家坊之間有2座中型水庫,分別位于彌河兩條支流上。以冶源水庫、嵩山水庫、黑虎山水庫大壩以下至譚家坊的區間作為分析對象,用譚家坊水文站的實測徑流量減去3座水庫考慮匯流時間的出庫水量以及譚家坊水文站的基流量作為區間徑流量,以嵩山水庫站、黑虎山水庫站、臨朐站、冶源水庫站、益都站、譚家坊站作為區間降雨量的代表站,采用經驗法進行徑流系數對比分析,找尋產匯流基本規律。

3.2 徑流量對比分析

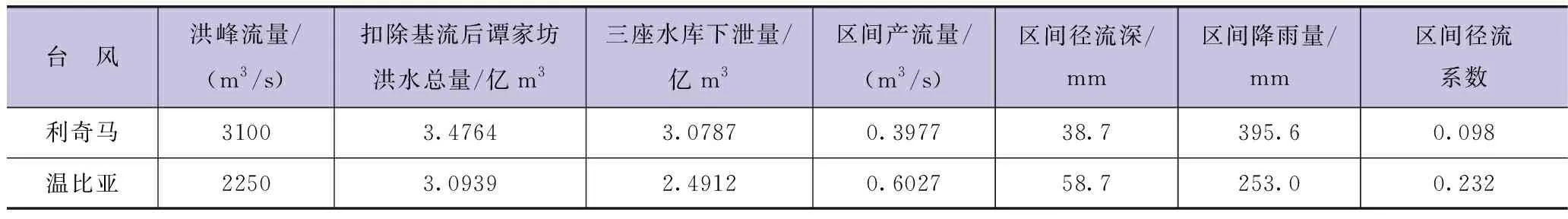

譚家坊區間控制面積為1027km2,區間降雨量采用算術平均法,徑流量采用實時報汛數據,計算結果見表2。

表2 “利奇馬”與“溫比亞”臺風期譚家坊徑流量統計

由表2可知,“利奇馬”與“溫比亞”相比,譚家坊洪峰流量、過境水量大,區間降雨量在“利奇馬”期間比“溫比亞”期間大,但產流量小,相應的徑流系數小。“利奇馬”期間譚家坊洪峰流量大、過境水量大的原因與上游3座水庫出庫水量有關,其中冶源水庫“利奇馬”期間最大出庫流量為2500m3/s,而“溫比亞”期間為698m3/s。“利奇馬”期間冶源水庫的出庫水量為2.11億m3,大于該水庫的總庫容1.69億m3;而“溫比亞”期間冶源水庫的出庫水量為1.27億m3。“利奇馬”期間區間徑流系數小的原因,一方面是“溫比亞”臺風到來之前彌河流域已受“摩羯”臺風的降雨影響,區間比較濕潤;另一方面,譚家坊以上河道子堤外沿河兩岸有較多洼地和濕地公園,“利奇馬”洪水大,彌河河道洪水漫過子堤滯留在洼地,造成洪水滯蓄,從而導致降雨徑流系數偏少。譚家坊區間降雨徑流系數“利奇馬”與“溫比亞”臺風期間明顯較其他河道偏小。以泗河書院站為例,在該站流域平均降水量200mm左右(書院站無彌河流域兩場臺風量級的降雨,一般降雨量越大,徑流系數越大)的情況下,其徑流系數在0.5以上,遠大于以上分析的譚家坊的徑流系數。經查看山東省平原區地下水主要漏斗分布圖(時間為兩場臺風之前),冶源水庫以下至譚家坊區間大部分分布在漏斗區內。

4 結 語

通過兩場臺風期間降雨對比分析可知:“利奇馬”臺風期彌河流域降雨總量大于“溫比亞”臺風期,但降雨過程前者較后者均勻;譚家坊區間降雨與徑流量級不對等,與當地的地質分布及地形地貌有關;兩場臺風均造成彌河流域洪災發生。而對于臺風防御工作,一是利用已有的報汛站網加強臺風期間降雨監測及報送,指揮部門及時掌握受影響范圍內的降雨、水情、工情等情況,及早采取有針對性的防御措施;二是利用降雨數值預報,盡可能掌握未來降雨分布,以便提前應對高風險地區可能發生的災害;三是加強水利工程調度,根據降雨、河道水情、工情等情況,開展水庫、閘壩等工程聯合調度;四是總結經驗,建立流域應對強降雨產流工作機制,并在全省范圍內推廣借鑒。