重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控工程在太湖流域河湖管理工作中的實(shí)踐與思考

王 遙 陳雨清 戴曉燁

(太湖流域管理局蘇州管理局,江蘇 蘇州 215000)

1 流域背景

太湖流域北依長(zhǎng)江,南瀕杭州灣,東臨東海,西以茅山、天目山為界,行政區(qū)劃分屬江蘇省、浙江省、安徽省和上海市。流域內(nèi)城市分布密集、人口數(shù)量大、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)。2011年太湖流域總?cè)丝?879萬,占全國(guó)總?cè)丝诘?.4%;GDP為48379億元,占全國(guó)GDP的10.3%;人均GDP為8.2萬元,是全國(guó)人均GDP的2.3倍。

太湖位于太湖流域的中心,是我國(guó)第三大淡水湖泊,現(xiàn)有水面積2338km2,正常水位容積為44.3億m3,平均水深1.89m,最大水深2.6m,多年平均年吞吐水量52億m3,水量交換系數(shù)1.2,換水周期約300天。太湖具有蓄洪、供水、灌溉、航運(yùn)、旅游等多方面功能,是流域的重要供水水源地,不僅向上海市、無錫市、蘇州市的城鄉(xiāng)供水,還向上海供水并改善黃浦江上游的水質(zhì),其供水服務(wù)范圍超過2000萬人。環(huán)太湖河流眾多,出入湖河流共228條,其中主要入湖河道有望虞河、直湖港、武進(jìn)港、長(zhǎng)興港、楊家浦港、旄兒港等;主要出湖河道有太浦河、大錢港、瓜涇港、胥江等。望虞河、太浦河是太湖流域骨干引排河道,兩岸河網(wǎng)交織,湖泊、河道互相連通。

近年來,流域社會(huì)經(jīng)濟(jì)一直維持高速發(fā)展,但長(zhǎng)期以來流域污染物排放量遠(yuǎn)超過水體納污能力,流域部分湖水污染嚴(yán)重,水質(zhì)型缺水、飲用水源地安全問題依然突出。流域內(nèi)無序占用太湖水域及湖岸灘地,違法取退水,非法圍墾水面及圍網(wǎng)養(yǎng)殖等違法行為時(shí)有發(fā)生。由于傳統(tǒng)的人力巡查受自然環(huán)境的影響較大,如水政巡查車、船不易到達(dá)區(qū)域,湖岸線被入湖河流截?cái)嗟膮^(qū)域都屬于傳統(tǒng)巡查的盲區(qū),在這種地方的違法水事活動(dòng)往往很難發(fā)現(xiàn),嚴(yán)重影響了違法水事活動(dòng)的查處率。

2 工程概況

太湖流域重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控工程主要服務(wù)于太湖流域太湖、太浦河、望虞河(以下簡(jiǎn)稱“一湖兩河”)河湖管理和水政監(jiān)察工作,建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省蘇州市、無錫市,浙江省湖州市、嘉興市等地。該工程主要內(nèi)容是在“一湖兩河”部分重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)視頻監(jiān)控點(diǎn),并對(duì)監(jiān)控畫面進(jìn)行集中統(tǒng)一管理,實(shí)時(shí)在線查看。

3 建設(shè)要求

3.1 功能需求

太湖流域分兩期建設(shè)重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控站點(diǎn)30個(gè),站點(diǎn)分布于太湖、太浦河、望虞河等流域重要河湖沿線。視頻監(jiān)控點(diǎn)主要包含攝像機(jī)、云臺(tái)、鏡頭、立桿、野外視頻服務(wù)器、通信設(shè)備、防雷系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等,借助一期已建的視頻監(jiān)控平臺(tái)及計(jì)劃增設(shè)的流媒體服務(wù)器,來實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)視頻信息采集、視頻數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)存儲(chǔ)、視頻數(shù)據(jù)處理(包含視頻圖像編碼、壓縮等)、視頻數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ堋?/p>

3.2 參數(shù)要求

對(duì)于主要設(shè)備的功能參數(shù)要求如下:

a.高清高速紅外球形網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī):采用高倍變焦網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī),監(jiān)控半徑1.5km;帶有全向云臺(tái),可遠(yuǎn)程對(duì)云臺(tái)進(jìn)行控制操作,云臺(tái)可定期自動(dòng)旋轉(zhuǎn),采集執(zhí)法證據(jù)視頻圖像;具備遠(yuǎn)程喚醒功能,平常待機(jī)以降低功耗;具備夜視功能,能在低照度狀態(tài)下拍攝較為清楚的視頻。可滿足監(jiān)控覆蓋面,照片、視頻取證時(shí)段及精度等需求。

b.高清無線視頻監(jiān)控主機(jī):包含智能電量控制模塊、遠(yuǎn)程喚醒模塊、視頻壓縮處理模塊、4G通信模塊等;錄像自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ),錄像資料現(xiàn)場(chǎng)保存30天,每天錄像8h,通風(fēng)、散熱性好,可長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。可滿足遠(yuǎn)程智能化應(yīng)用功能要求,可實(shí)現(xiàn)照片、錄像的回溯查看。

c.供電系統(tǒng)采用太陽能電池進(jìn)行供電,滿足前端設(shè)備每天8h正常運(yùn)行的供電需求。可滿足正常維護(hù)狀態(tài)下的長(zhǎng)期穩(wěn)定續(xù)航。

d.防雷系統(tǒng)直擊雷防護(hù)按第二類防雷建筑物設(shè)計(jì),電子信息系統(tǒng)雷電防護(hù)按B級(jí)設(shè)計(jì)。可滿足防雷安全需求。

e.立桿及基礎(chǔ)根據(jù)監(jiān)控范圍和現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工,可抗12級(jí)強(qiáng)風(fēng)。可滿足設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,立桿的高度保障了監(jiān)控的覆蓋范圍。

4 布設(shè)原則

由于重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控建設(shè)需要進(jìn)行基礎(chǔ)混凝土澆筑并布設(shè)立桿,站點(diǎn)遷移成本高,工作量大,所以站點(diǎn)布設(shè)地點(diǎn)相對(duì)固定。該工程參照太湖流域重要河湖水域、岸線情況,結(jié)合水事行為發(fā)生區(qū)域特點(diǎn),針對(duì)性選擇布設(shè)地點(diǎn)。選擇布設(shè)地點(diǎn)原則如下:

a.巡查車、船不易到達(dá)區(qū)域。重點(diǎn)河湖岸線受山體、水塘、河道、建筑物等遮擋或隔斷,水政巡查車輛、船舶不易到達(dá)或進(jìn)出不便的區(qū)域。布設(shè)于此類區(qū)域有助于減少車船、人力巡查工作量,減少管理盲區(qū)和巡查死角。

b.邊界、敏感水事區(qū)域。省、市、縣(區(qū))邊界或違法水事活動(dòng)易發(fā)、多發(fā)、高發(fā)的敏感區(qū)域。邊界、敏感水事區(qū)域由于屬地管理職責(zé)及歷史遺留等因素影響,管理可能存在盲區(qū),布設(shè)于此類區(qū)域有助于對(duì)潛在的水事違法意圖產(chǎn)生震懾,加快響應(yīng)速度。

c.重要支河口位置。穿越太浦河、望虞河的汾湖、漕湖、鵝真蕩岸線或進(jìn)出河湖水量大、船只進(jìn)出頻繁、居民生活聚集的重要支河口。此類區(qū)域水事活動(dòng)較為頻繁,私自設(shè)置魚籪、圍網(wǎng)等現(xiàn)象頻發(fā),布設(shè)于此類區(qū)域有助于對(duì)潛在的水事違法意圖產(chǎn)生震懾,加快響應(yīng)速度。

d.重點(diǎn)案件多發(fā)區(qū)域。已發(fā)生重大案件以及重大案件多發(fā)區(qū)域。水事違法案件一般處理時(shí)間長(zhǎng),整改落實(shí)需要一定時(shí)間,已違法侵占的湖面、墊高的灘地進(jìn)一步滋生水事違法行為,產(chǎn)生后續(xù)負(fù)面效應(yīng)的可能性較大,需要重點(diǎn)監(jiān)控。

5 應(yīng)用情景

a.當(dāng)巡查人員通過人工巡查或視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)有違法行為發(fā)生后,用戶可戶實(shí)時(shí)錄制現(xiàn)場(chǎng)信息,并通過調(diào)取一段時(shí)間內(nèi)的視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)確定水事違法活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)和當(dāng)時(shí)的情況,進(jìn)而追溯案件發(fā)生的全過程。

b.當(dāng)已知監(jiān)控區(qū)域內(nèi)有建設(shè)項(xiàng)目、施工項(xiàng)目,用戶可通過實(shí)時(shí)查看視頻監(jiān)控了解該建設(shè)項(xiàng)目、施工項(xiàng)目的建設(shè)情況,來判斷是否有水事違法活動(dòng)發(fā)生,實(shí)現(xiàn)對(duì)于涉河建設(shè)項(xiàng)目的遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)管。

6 建設(shè)管理

6.1 完善設(shè)計(jì)方案

經(jīng)招投標(biāo)確定施工單位后,承建單位進(jìn)行了方案深化設(shè)計(jì),建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位對(duì)施工方案進(jìn)一步優(yōu)化,明確施工重點(diǎn)環(huán)節(jié)注意事項(xiàng),保證整體施工方案的可行性和工程質(zhì)量的可靠性。

6.2 施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)約束

建設(shè)單位在招標(biāo)文件編制過程中,對(duì)工程建造規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量條款作了約束性規(guī)定,并作為質(zhì)量管理工作的主要依據(jù)。

6.3 建造過程中質(zhì)量控制和檢測(cè)

建造過程中,建設(shè)單位嚴(yán)格要求承建單位按照施工規(guī)范(標(biāo)準(zhǔn))、施工工藝進(jìn)行施工,并要求監(jiān)理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督、記錄及驗(yàn)收,重要工序必須經(jīng)監(jiān)理人員認(rèn)可后方可進(jìn)入下道工序。通過定期檢查及不定期抽查方式及時(shí)發(fā)現(xiàn)建造過程存在的質(zhì)量問題,明確整改內(nèi)容及期限,督辦整改落實(shí)情況。對(duì)于施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題,建設(shè)單位及時(shí)會(huì)同設(shè)計(jì)單位、建造單位進(jìn)行商討研究,合理制定解決措施,避免遺留質(zhì)量隱患。同時(shí)參與隱蔽工程、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的質(zhì)量檢查及驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建造全過程質(zhì)量控制與管理。

7 應(yīng)用實(shí)效

太湖流域重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控工程由太湖流域管理局蘇州管理局承建,并負(fù)責(zé)日常運(yùn)行管理維護(hù)。太湖流域管理局蘇州管理局工作人員負(fù)責(zé)每日查看監(jiān)控畫面,發(fā)現(xiàn)水事違法行為后及時(shí)赴現(xiàn)場(chǎng)查看,并以抄告單形式通知地方水行政主管部門。太湖流域重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控的應(yīng)用可有效提高河湖管理效率和水政監(jiān)察水平。

7.1 減少水事巡查人力投入

以太湖水域蘇州市太湖新天地生態(tài)休閑公園段為例,該段岸線原狀為自然灘地,后經(jīng)批復(fù)采取了生態(tài)修復(fù)措施,并輔助建設(shè)了棧道、碼頭等設(shè)施。現(xiàn)公園內(nèi)灘地區(qū)域機(jī)動(dòng)車難以進(jìn)入,只能開展人力徒步巡查,耗費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng),視野阻礙較大。建設(shè)重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控站點(diǎn)后,監(jiān)控范圍可完成對(duì)對(duì)公園臨湖岸線的覆蓋。

7.2 提高水事案件發(fā)現(xiàn)時(shí)效性

太湖水域江浙省界喬溇段,曾經(jīng)因歷史遺留原因存留著若干漁民擅自搭建的漁業(yè)用房及棧橋等附屬設(shè)施,后經(jīng)多方努力已于2019年9月全部整治清除。但該段水域位于江蘇省、浙江省交界區(qū)域,水事違法行為頻發(fā),管理難度較大。2019年10月,監(jiān)控人員通過監(jiān)控畫面第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)兩艘疑似餐飲、水產(chǎn)交易的船只停靠的情況,及時(shí)將相關(guān)情況書面抄告地方水行政主管部門,協(xié)調(diào)督促制止餐飲交易行為并驅(qū)離船只,及時(shí)保障了水域岸線安全。

7.3 促進(jìn)發(fā)現(xiàn)隱蔽型案件

2017年10月,太湖水域無錫市稍風(fēng)嘴段監(jiān)控人員及時(shí)(施工第一天)發(fā)現(xiàn)無錫市稍風(fēng)嘴臨湖側(cè)灘地有建筑翻建施工行為,立即將相關(guān)情況書面通報(bào)屬地水行政主管部門,要求對(duì)該施工行為進(jìn)行調(diào)查處理。該處水事違法行為發(fā)生的位置位于太湖岸線無堤段,因山體阻隔,是人力巡查無法發(fā)現(xiàn)的隱蔽位置。

8 存在問題及改進(jìn)

8.1 攝像機(jī)選擇

一期工程中,部分視頻監(jiān)控點(diǎn)采用槍機(jī)。槍機(jī)的優(yōu)勢(shì)包括:價(jià)格合理,鏡頭、云臺(tái)、補(bǔ)光等各個(gè)部件能夠根據(jù)需要靈活配置,視距較遠(yuǎn)。在夜間,激光補(bǔ)光后可視距離在500m以上,能應(yīng)對(duì)低照度的情況。而槍機(jī)的劣勢(shì)包括:一般為固定位置安裝,且監(jiān)控區(qū)域固定。

經(jīng)日常運(yùn)維和業(yè)務(wù)工作實(shí)際使用發(fā)現(xiàn),水域岸線水事活動(dòng)區(qū)域變化較為頻繁,除特殊情況外,通過槍機(jī)關(guān)注固定區(qū)域的意義不大。通過球機(jī)的布設(shè),視頻監(jiān)控點(diǎn)的監(jiān)控覆蓋半徑達(dá)到1.5km,監(jiān)控覆蓋面積約3.5km2,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于槍機(jī)覆蓋范圍。

8.2 供電形式

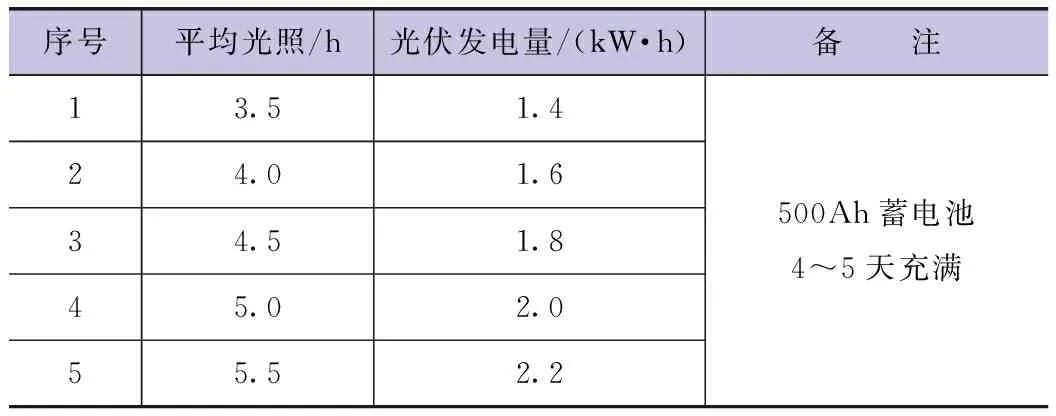

目前使用的視頻監(jiān)控點(diǎn)大部分采用太陽能供電形式,供電系統(tǒng)由4塊90W單晶硅太陽能電池板、2塊DC12V250Ah膠體蓄電池等組成。太陽能供電系統(tǒng)發(fā)電量估算:在平均光照3.5~5.5h/天及海拔高度小于1000m條件下,360W光伏日發(fā)電量估算見表1。

表1 太陽能供電系統(tǒng)發(fā)電量估算

根據(jù)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)值,太陽能供電系統(tǒng)日發(fā)電量取負(fù)載日用電量的1.5~2倍。按日平均光照4~5h/天,太陽能系統(tǒng)日發(fā)電量約為1.9kW·h,約為負(fù)載日用電量的1.6倍,可滿足負(fù)載日用電量需求。

但經(jīng)實(shí)際日常管理和運(yùn)行維護(hù),由于室外光照條件受天氣條件影響,太陽能供電系統(tǒng)實(shí)際發(fā)電效率受天氣條件制約較大,陰雨、霧霾等惡劣天氣條件均易導(dǎo)致視頻監(jiān)控點(diǎn)饋電而無法正常使用。太湖流域汛期為每年5—9月,降水量大,陰雨天氣頻繁,特別是梅雨期長(zhǎng)達(dá)10~20天,視頻監(jiān)控點(diǎn)運(yùn)行效率容易受到影響。

為解決太陽能供電系統(tǒng)受天氣條件制約的問題,可在有條件的地區(qū)選擇采用市政供電替代太陽能供電,經(jīng)實(shí)際改造發(fā)現(xiàn)對(duì)視頻監(jiān)控穩(wěn)定性提升較大。

此外,通過在視頻監(jiān)控站點(diǎn)供電系統(tǒng)中加裝定時(shí)模塊,可以實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控點(diǎn)在夜間定時(shí)停機(jī)、白天定時(shí)啟動(dòng)的功能,可有效保存蓄電池電量,在梅雨季節(jié)延長(zhǎng)視頻監(jiān)控時(shí)間。二期工程在設(shè)備中部署了太陽能檢測(cè)系統(tǒng),維護(hù)人員可以遠(yuǎn)程掌握前端監(jiān)控點(diǎn)位太陽能實(shí)時(shí)使用情況,便于針對(duì)性開展巡檢維護(hù)。

8.3 高溫工作狀況

經(jīng)日常管理和運(yùn)行維護(hù),視頻監(jiān)控站點(diǎn)設(shè)備箱由于處于露天野外環(huán)境,箱內(nèi)溫度常常高達(dá)60℃以上,不僅給日常巡檢維護(hù)帶來不便,還會(huì)導(dǎo)致存儲(chǔ)卡損毀、供電系統(tǒng)短路等設(shè)備故障。

在不增加供電負(fù)擔(dān)的前提下,可采取在設(shè)備箱上方加裝遮陽板的方法,經(jīng)實(shí)測(cè)可有效減少設(shè)備箱承受太陽直射時(shí)間,降低設(shè)備工作溫度,減少視頻監(jiān)控點(diǎn)故障率。

9 監(jiān)控點(diǎn)布設(shè)原則

a.結(jié)合城市發(fā)展。太湖流域城市建設(shè)發(fā)展較快,建成區(qū)規(guī)模大,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平高,堤防道路對(duì)于岸線的覆蓋較廣。部分區(qū)域雖然建設(shè)活動(dòng)密集,但由于現(xiàn)有堤防駁岸設(shè)施完善,圍湖造地、灘地墊高、涉河建設(shè)等行為實(shí)施可能性較小,難度大且較容易被發(fā)現(xiàn),在此類區(qū)域布設(shè)重點(diǎn)區(qū)域監(jiān)控站點(diǎn)發(fā)揮效益不明顯。

b.便于運(yùn)行維護(hù)。重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控工程監(jiān)控目標(biāo)為自然河湖岸線,道路交通條件較好的區(qū)域可通過車船人力巡查覆蓋,設(shè)置監(jiān)控站點(diǎn)的意義不大。而監(jiān)控覆蓋必要性較大的區(qū)域往往交通不便,市政道路難以到達(dá)。站點(diǎn)布設(shè)時(shí)需要考慮基礎(chǔ)開挖、立桿布設(shè)、設(shè)備安裝等施工的可行性,兼顧后期運(yùn)行維護(hù)操作的便捷性。

c.設(shè)備布置形式。經(jīng)實(shí)地考察,河湖岸線周邊其他行業(yè)、單位建設(shè)的監(jiān)控設(shè)施眾多,如果能夠?qū)崿F(xiàn)信號(hào)接入共享,可免去重復(fù)布設(shè)導(dǎo)致的資金浪費(fèi)。此外,可借助電信、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)已建成的立桿、鐵塔等設(shè)施布置監(jiān)控設(shè)備,大幅減少建設(shè)費(fèi)用。

10 新技術(shù)應(yīng)用探索

太湖流域重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控工程分兩期實(shí)施,初步設(shè)計(jì)報(bào)告分別編制于2014年、2017年,受當(dāng)時(shí)的技術(shù)條件和成本限制,物聯(lián)網(wǎng)、AI智能識(shí)別及5G等新技術(shù)手段未在工程中得到實(shí)際應(yīng)用。近年來,工程管理單位在已建工程的基礎(chǔ)上,充分吸納新技術(shù)、新方法,旨在進(jìn)一步優(yōu)化工程效益,提高工程對(duì)河湖管理工作的支持和促進(jìn)作用。

10.1 5G技術(shù)

太湖流域重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控工程一期于2015年建成,采用的是3G網(wǎng)絡(luò)傳輸視頻數(shù)據(jù)。雖然前端攝像頭具備錄制高清視頻的硬件條件,但受制于傳輸速度和效率,終端獲取視頻幀數(shù)、清晰度較低。后期工程管理單位為一期12個(gè)監(jiān)控站點(diǎn)統(tǒng)一更換了4G網(wǎng)絡(luò)服務(wù),數(shù)據(jù)傳輸速度和效率有了一定程度的改善,但由于部分站點(diǎn)建設(shè)位置偏僻,運(yùn)營(yíng)商基站網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力較弱,數(shù)據(jù)傳輸保障能力仍不理想。

目前,5G網(wǎng)絡(luò)已上線投入使用,但受制于運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)覆蓋等因素暫未在太湖流域重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控工程中投入使用。5G網(wǎng)絡(luò)具備數(shù)據(jù)傳輸速率快、網(wǎng)絡(luò)延時(shí)低等優(yōu)勢(shì),投入使用后將大大改善工程數(shù)據(jù)傳輸保障能力,提高終端視頻數(shù)據(jù)的獲取使用條件,可開發(fā)站點(diǎn)畫面實(shí)時(shí)展示等功能。

10.2 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

2019年,太湖流域重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控二期工程建成,工程管理單位進(jìn)一步優(yōu)化了視頻數(shù)據(jù)的傳輸途徑,由原有的公用互聯(lián)網(wǎng)傳輸更換為專用網(wǎng)絡(luò)傳輸、通過專線接入至流媒體服務(wù)器的模式,一定程度上提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴?/p>

隨著全球信息化的飛速發(fā)展,整個(gè)世界正在迅速地融為一體,國(guó)家和政府的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)面臨各種威脅。太湖流域重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控工程涉及太湖流域水雨情、水環(huán)境等信息要素,須進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò)安全保障能力。重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控工程可進(jìn)一步依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),在系統(tǒng)內(nèi)自行組網(wǎng),在站點(diǎn)前端安裝物聯(lián)網(wǎng)模塊,數(shù)據(jù)通過自有網(wǎng)絡(luò)傳輸,提高網(wǎng)絡(luò)安全保障能力。

10.3 AI智能識(shí)別技術(shù)

太湖流域還將繼續(xù)加密重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控站點(diǎn),可采用AI智能識(shí)別技術(shù)替代人工,完成對(duì)河湖管理、水行政執(zhí)法相關(guān)要素的識(shí)別,進(jìn)一步提高重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控工程的效益發(fā)揮。重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步加密后,監(jiān)控點(diǎn)數(shù)量大幅度增加,平臺(tái)信息量將進(jìn)一步增多,僅靠人工巡檢則工作量較大,難以發(fā)揮工程效果。而通過引進(jìn)AI智能識(shí)別技術(shù)可提高問題發(fā)現(xiàn)和分析的效率,是重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控成網(wǎng)后進(jìn)一步發(fā)揮其效果的必然需求。

目前,安防、交通等行業(yè)已有類似的解決方案,可通過人像、車輛等特定目標(biāo)的檢索比對(duì)、識(shí)別,加以研判、分析,完成高效的人員管理和社會(huì)矛盾疏導(dǎo)。但由于河湖管理工作識(shí)別要素眾多,目前還沒有成熟的應(yīng)用案例,通過簡(jiǎn)單的人像、動(dòng)作識(shí)別難以精準(zhǔn)篩選有效信息。工程管理單位可進(jìn)一步加強(qiáng)與方案提供單位的溝通協(xié)作,對(duì)AI智能識(shí)別方案就河湖管理領(lǐng)域進(jìn)行針對(duì)性的開發(fā),對(duì)有效信息要素進(jìn)行篩選,提高工程效益。

11 結(jié) 語

通過太湖流域重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控工程的實(shí)施,太湖流域新建了重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控站點(diǎn)30個(gè),并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控站點(diǎn)集中統(tǒng)一管理,進(jìn)一步拓展了太湖湖區(qū)水上執(zhí)法快速反應(yīng)能力,有效提高了河湖管理效率和水政監(jiān)察水平,加強(qiáng)了監(jiān)控預(yù)警能力,保障了流域正常的水事活動(dòng)秩序,切實(shí)為踐行“水利工程補(bǔ)短板,水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”的新時(shí)期水利事業(yè)發(fā)展總基調(diào)保駕護(hù)航。

本文從設(shè)計(jì)原則、建設(shè)管理、運(yùn)行維護(hù)等角度闡述了重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控在太湖流域的運(yùn)用現(xiàn)狀,針對(duì)同類工程建設(shè)和使用中可能存在的普遍性問題進(jìn)行了思考,并提出可供參考的解決方案。重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控有助于改善現(xiàn)階段河湖管理、水政監(jiān)察工作單純依靠車船、人力的低效率現(xiàn)狀。目前,我國(guó)治水矛盾已發(fā)生深刻變化,重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控旨在高效率地發(fā)現(xiàn)和分析問題,是調(diào)整人的行為、糾正人的錯(cuò)誤行為的前提條件。進(jìn)一步加密監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)以提高覆蓋面,結(jié)合5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI智能識(shí)別等新技術(shù)的發(fā)展運(yùn)用以提高發(fā)現(xiàn)和分析問題的效率,重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控將成為“強(qiáng)監(jiān)管”的可靠抓手,也將為“河湖長(zhǎng)制”的落地生根提供堅(jiān)實(shí)保障。