城軌線網(wǎng)規(guī)劃中對鐵路公交化功能定位的思考

張 杰

(中國地鐵工程咨詢有限責(zé)任公司,北京 100037)

1 研究背景

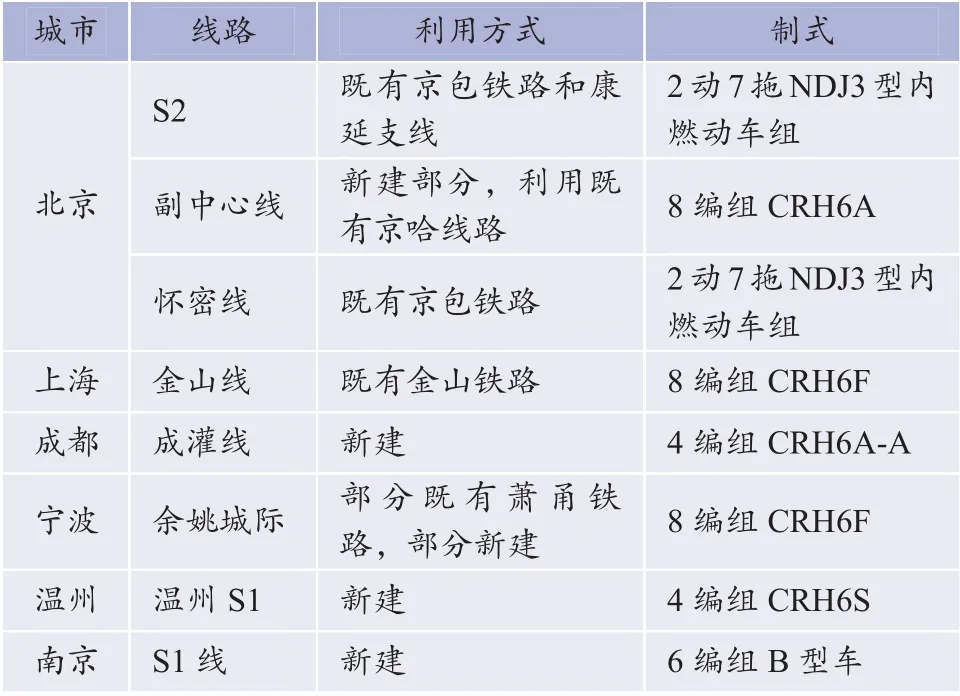

2017 年6 月20 日,國家發(fā)展和改革委員會會同相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)市域(郊)鐵路發(fā)展的指導(dǎo)意見》(發(fā)改基礎(chǔ)〔2017〕1173),提出大力發(fā)展市域(郊)鐵路,這標(biāo)志著我國市域(郊)鐵路發(fā)展進(jìn)入了新的階段。市郊(域)鐵路是個(gè)比較寬泛的概念,國內(nèi)各城市在實(shí)踐過程中有新建項(xiàng)目(采用系統(tǒng)制式多樣),也有改建利用鐵路剩余能力試圖達(dá)到公交化的效果(見表1)。

表1 國內(nèi)部分城市市域(郊)鐵路概況Tab. 1 Overview of suburban railway in some Chinese cities

在正常情況下,鐵路公交化不需要大規(guī)模進(jìn)行建設(shè),絕對投資額與新建軌道交通項(xiàng)目相比較低,但依然需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑臁④囕v購置、運(yùn)營補(bǔ)貼,也需要考量最終的投入產(chǎn)出比,而與投入相匹配的良好的客流效益和社會經(jīng)濟(jì)效益則是鐵路公交化可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

經(jīng)過近年來多個(gè)城市的探索和實(shí)踐,市域(郊)鐵路的發(fā)展并未如預(yù)期大規(guī)模開展,已經(jīng)投入運(yùn)營的項(xiàng)目客流效果大多并不理想,資金缺口也較大,如金山線2013 年政府補(bǔ)貼后的全年資金缺口(虧損額)依然有16 199 萬元[1]。這些實(shí)踐結(jié)果對鐵路公交化的可持續(xù)發(fā)展并不十分有利。鐵路公交化客流的不理想可能存在著體制和技術(shù)等多方面的原因,但最主要的原因還是受制于鐵路剩余能力的不可控,在尋找項(xiàng)目時(shí)大多就項(xiàng)目論項(xiàng)目,很少從一個(gè)城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)的整體功能的合理性角度統(tǒng)籌考慮,無法實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)效益,難以保證其未來的可持續(xù)發(fā)展。

在城市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃中進(jìn)行鐵路剩余能力研究,是一項(xiàng)重要的技術(shù)工作。筆者從城市軌道交通統(tǒng)籌規(guī)劃的角度,以供需平衡的視角,對如何在軌道交通規(guī)劃中合理定位鐵路公交化功能、為其未來的可持續(xù)發(fā)展提出幾點(diǎn)思考。

2 目前國內(nèi)市域鐵路的3 種類型

目前,國內(nèi)服務(wù)于城市交通的市域鐵路發(fā)展特征多樣,這與城市需求、鐵路樞紐條件、審批流程等都有較大關(guān)系,大致有3 種類型。

第一類是新建線路,從時(shí)間和空間上完全有條件為城市交通出行服務(wù),比如南京的S1 線、溫州的S2線,實(shí)質(zhì)上是市域軌道交通網(wǎng)絡(luò)的一部分。

第二類是對新建或既有鐵路線的剩余能力進(jìn)行利用,能夠在較長時(shí)間為城市交通出行服務(wù),但隨著鐵路樞紐需求的提升,未來將重點(diǎn)回歸城市間長距離交通或貨運(yùn)服務(wù)。

第三類是既有鐵路的改造利用,改造后全部功能或主要功能均可為城市交通出行服務(wù),如上海的金山線。

對于第一類市域鐵路,不管采用何種制式和審批流程,從功能角度考慮,都應(yīng)納入城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌規(guī)劃,并按照城市軌道交通的規(guī)劃技術(shù)要求進(jìn)行構(gòu)建;對于后兩類市域鐵路,受制于鐵路資源本身的不可替代性和空間條件,就需要在城軌線網(wǎng)中深入分析其能力對城市需求的適應(yīng)性,以進(jìn)一步判斷城軌網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模和走廊布置。

3 既有鐵路公交化的全網(wǎng)功能定位

3.1 既有鐵路公交化的供需特征

在任何鐵路公交化項(xiàng)目的選擇上,由于其本身是鐵路剩余能力的利用,涉及談判、改造、運(yùn)營(大多數(shù)是鐵路局代運(yùn)營)、補(bǔ)貼等多項(xiàng)事務(wù),所以對于城市來說,利用哪些、能否利用、如何利用、花多大的代價(jià)來用是非常重要的決策行為。從這一點(diǎn)上來說,鐵路公交化的技術(shù)問題首先應(yīng)該是規(guī)劃選擇問題,既然是這樣,就應(yīng)當(dāng)緊緊抓住供需關(guān)系的主線。因?yàn)楣┙o必與需求相關(guān),所以應(yīng)重點(diǎn)分析所覆蓋區(qū)域的客流特征,而對應(yīng)不同的客流特征,鐵路公交化的技術(shù)特征和公交化代價(jià)也是不同的。

對于城市來說,客運(yùn)客流的主要需求有以下幾類:通勤出行需求、生活休閑出行需求、商務(wù)出行需求,而不同的出行需求特征對應(yīng)客流的時(shí)空集中度和量級水平,也直接影響到供給方式所需要提供的服務(wù)水平和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

1) 服務(wù)通勤客流需求為主。鐵路公交化系統(tǒng)應(yīng)提供日常和高峰小時(shí)充足、穩(wěn)定、可持續(xù)的運(yùn)輸能力。此類項(xiàng)目主要有上海的金山線、成都成灌鐵路等。

2) 服務(wù)生活休閑需求為主。鐵路公交化系統(tǒng)應(yīng)提供日常、穩(wěn)定的運(yùn)輸頻次,具有一定的舒適度水平。此類項(xiàng)目主要有北京的S2 線、懷密線等。

3) 服務(wù)商務(wù)出行需求為主。鐵路公交化系統(tǒng)應(yīng)提供日常、準(zhǔn)點(diǎn)的運(yùn)輸頻次,對發(fā)車密度要求不高,有一定的舒適度水平。此類項(xiàng)目主要有寧波的余姚城際線。

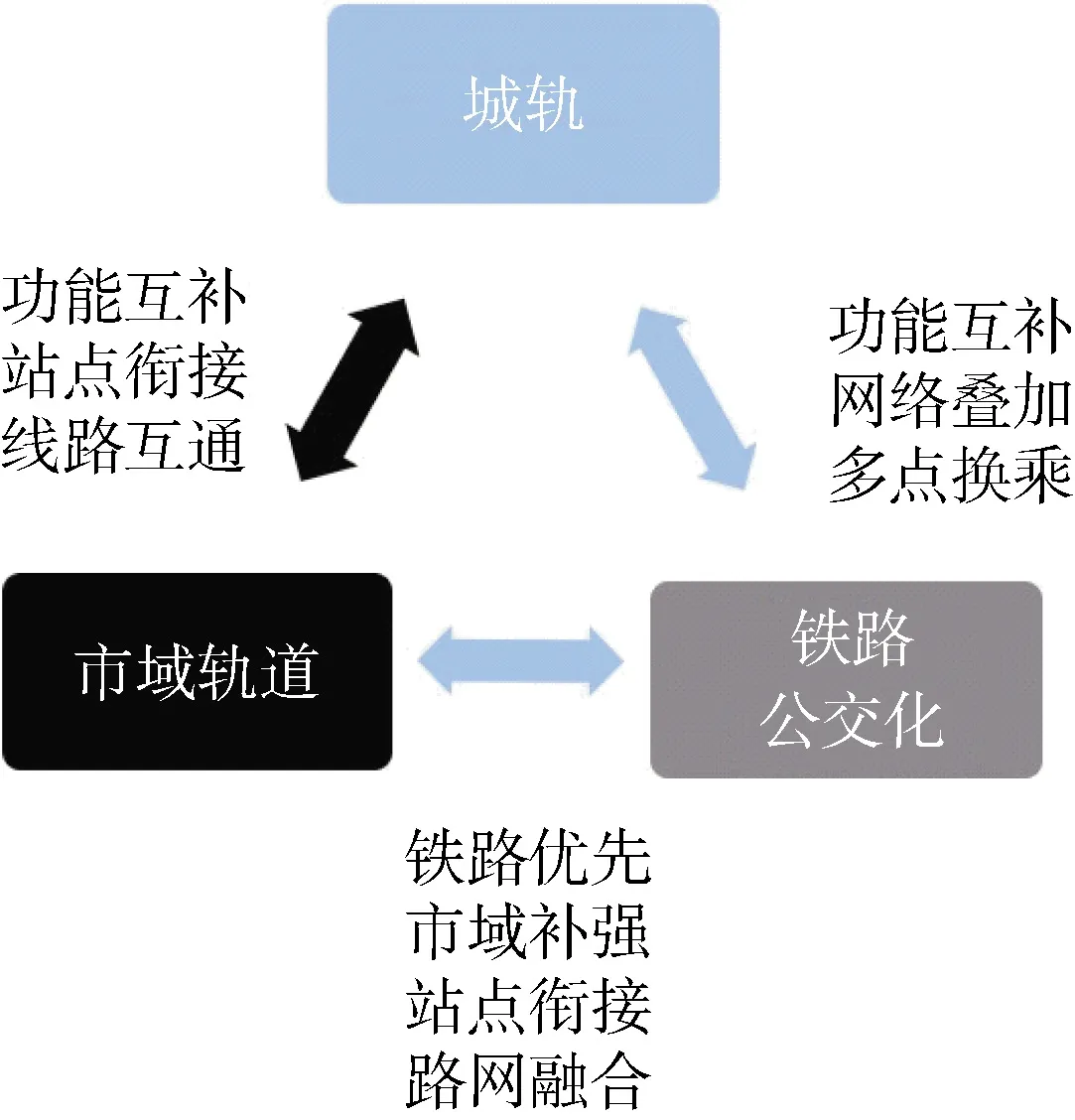

3.2 城軌網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌下的功能定位

大多數(shù)城市是單從鐵路網(wǎng)絡(luò)角度進(jìn)行剩余能力分析,選擇能用的線路進(jìn)行公交化,導(dǎo)致效果并不理想。究其原因,主要是鐵路公交化的目標(biāo)是承擔(dān)城市的公共交通服務(wù)功能,不能局限于鐵路網(wǎng)絡(luò)而就線論線地進(jìn)行構(gòu)建,需要在交通供需分析的基礎(chǔ)上,關(guān)注與城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)籌關(guān)系,明確其在城軌網(wǎng)絡(luò)中的功能層次,考慮其與其他軌道交通線路的接駁條件。

以成都為例,在城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃中,就將鐵路公交化條件納入統(tǒng)籌考慮,從功能層次上給其一定的定位,明確相互之間的關(guān)系,在重要節(jié)點(diǎn)上加強(qiáng)鐵路公交化與城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步銜接和契合(見圖1)[2]。

圖1 成都城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)功能關(guān)系Fig. 1 Function and relationship of Chengdu urban rail transit network

4 城軌網(wǎng)統(tǒng)籌供需關(guān)系的3 個(gè)維度

在城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃中,對鐵路公交化的功能定位是否準(zhǔn)確,直接關(guān)系到鐵路公交化后可持續(xù)發(fā)展的成敗。筆者根據(jù)多年的規(guī)劃經(jīng)驗(yàn),提出三維分析的方法,從供需平衡出發(fā),分別從時(shí)間軸、空間軸、發(fā)展軸3 個(gè)維度,對鐵路公交化的功能定位進(jìn)行研究,以保證鐵路公交化的可持續(xù)發(fā)展。

4.1 時(shí)間軸維度

我國大多數(shù)鐵路有一個(gè)非常重要的供給特征,就是鐵路資源尤其是在城市主要發(fā)展區(qū)域的鐵路資源,能力富余都是暫時(shí)的。這表現(xiàn)在未來鐵路樞紐需求加強(qiáng)后為城市內(nèi)部服務(wù)的能力持續(xù)降低,鐵路樞紐在城市通勤高峰時(shí)段本身就是鐵路中長途客運(yùn)或城際客運(yùn)的高峰,鐵路開行短途客運(yùn)的性價(jià)比和積極性并不高,等等。在目前的研究中,大部分重點(diǎn)分析通道的軌道交通出行總量和鐵路剩余能力全日發(fā)車對數(shù)的關(guān)系,缺乏兩者在高峰和近遠(yuǎn)期能力匹配上的研究。

為此,在時(shí)間軸上,鐵路公交化需要分析評價(jià)3個(gè)時(shí)間尺度上的供需平衡,分別是全日時(shí)段、高峰時(shí)段、不同時(shí)期鐵路公交化供給能力和服務(wù)水平的可持續(xù)性。這比一般業(yè)內(nèi)鐵路剩余能力研究中給出的全天剩余對數(shù)的要求要高,尤其是計(jì)劃服務(wù)于通勤客流的鐵路公交化線路,研究高峰時(shí)段的剩余能力和能力的可持續(xù)性是最關(guān)鍵的一步。

4.2 空間軸維度

若以通勤客流為主,從軌道網(wǎng)全網(wǎng)統(tǒng)籌的角度,鐵路公交化在空間上的功能定位是非常重要的。根據(jù)時(shí)間軸供需和使用條件分析,鐵路公交化走廊的選擇和城市軌道網(wǎng)的關(guān)系可以分為銜接、替代、引導(dǎo)補(bǔ)充和過渡控制。

4.2.1 銜接

大多數(shù)鐵路公交化線路承擔(dān)這個(gè)功能,通過公交化鐵路客運(yùn)站與城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銜接,可實(shí)現(xiàn)通勤客流轉(zhuǎn)運(yùn)的功能。如北京副中心線全長32.7 km,自西向東僅設(shè)置了北京西、北京、北京東、通州和喬莊東5 座車站,若在這些車站與城市軌道交通及其他交通方式進(jìn)行銜接,就能實(shí)現(xiàn)其為城市交通服務(wù)的功能。

4.2.2 替代

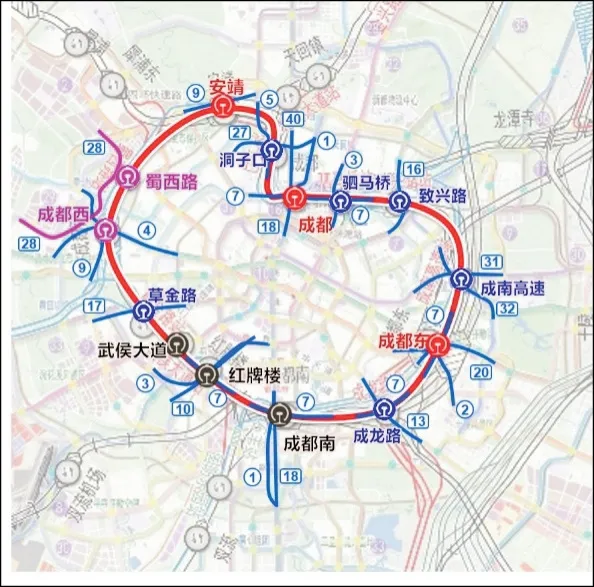

承擔(dān)銜接功能的鐵路公交化大多承擔(dān)了在自身走廊上替代城市軌道交通的功能,因?yàn)樽呃瓤土髁坎蛔阋灾涡陆ㄜ壍澜煌ǎF路公交化在供給能力和服務(wù)水平上具備一定的可持續(xù)條件,所以可在這個(gè)走廊上承擔(dān)替代性的公交骨干功能,但需要關(guān)注其在時(shí)間軸線上的可持續(xù)性。如成都的成灌鐵路,雖然是鐵路制式,但是在歷史的城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)中,均歸屬服務(wù)于都江堰、郫縣和中心城的中長距離出行、具備市域服務(wù)功能的軌道交通線路,屬于城軌網(wǎng)絡(luò)的一部分(見圖2)。

4.2.3 引導(dǎo)和補(bǔ)充

一些鐵路線位于次要走廊或者城市軌道交通沒有直接覆蓋的走廊,其沿線的用地開發(fā)強(qiáng)度較低。結(jié)合城市規(guī)劃的統(tǒng)籌規(guī)劃和用地開發(fā)訴求,對鐵路進(jìn)行公交化改造,甚至可適當(dāng)增加車站,以增強(qiáng)沿線的開發(fā)強(qiáng)度和品質(zhì)。這樣的鐵路公交化線路具有引導(dǎo)城市發(fā)展的作用,而且可以實(shí)現(xiàn)軌道網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)充覆蓋功能。

比如成都的鐵路環(huán)線改造項(xiàng)目[4],其位于成都中心城區(qū)范圍內(nèi),是鐵路樞紐的重要組成部分,分布有成都主要的客運(yùn)樞紐車站,改造的目標(biāo)是利用環(huán)線鐵路的剩余能力,作為城市軌道交通環(huán)線7、9 號線的補(bǔ)充,同時(shí)引導(dǎo)鐵路沿線原有的低效開發(fā)用地合理利用。在此基礎(chǔ)上,城市軌道交通車站也做了相應(yīng)的優(yōu)化和調(diào)整(見圖3)。

圖3 成都鐵路環(huán)線改造與軌道車站的關(guān)系[5]Fig. 3 Relationship between the reconstruction of Chengdu railway loop line and railway station

4.2.4 過渡控制

從時(shí)間維度上考慮,通過分析一些組團(tuán)和走廊不同時(shí)間段的客流需求,在初近期客流需求較低的區(qū)域,有條件的情況下可以考慮采用鐵路公交化進(jìn)行供給,但若后續(xù)鐵路剩余能力公交化服務(wù)水平呈下降趨勢,或者無法滿足未來需求的,應(yīng)考慮同走廊對城市軌道交通線路進(jìn)行控制,以便在客流培育起來之后提供充足的需求。成都在軌道交通建設(shè)規(guī)劃上報(bào)中也考慮了此方面的因素,對市域遠(yuǎn)端組團(tuán)先期以鐵路公交化服務(wù)為主,城軌快線遠(yuǎn)景控制,近期不考慮建設(shè)新線[6]。

4.3 發(fā)展軸維度

由于城市發(fā)展的原因,鐵路除了主客站之外,沿線的用地開發(fā)強(qiáng)度和道路網(wǎng)配置都不夠完善,直接影響了鐵路公交化后客流的吸引和可達(dá)性,所以鐵路公交化能否可持續(xù)發(fā)展,最關(guān)鍵的還是直接吸引范圍的客流是否充足,可達(dá)性是否良好。

從發(fā)展的角度,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注3 個(gè)要點(diǎn):與城市規(guī)劃和發(fā)展的協(xié)調(diào)、車站及周邊開發(fā)綜合交通體系的完善、與其他城軌網(wǎng)絡(luò)和鐵路網(wǎng)的有效發(fā)展協(xié)調(diào)。需要注意的是,這些關(guān)系的協(xié)調(diào)是一個(gè)比較長遠(yuǎn)的發(fā)展歷程,直接影響鐵路公交化利用的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。這方面是目前我國鐵路公交化研究相對偏弱的一項(xiàng),項(xiàng)目上馬快,但周邊用地開發(fā)和交通配套很難一蹴而就,導(dǎo)致運(yùn)營效果不理想。

要解決這一問題,需要在項(xiàng)目的規(guī)劃到建設(shè)階段,著重調(diào)整鐵路公交化建設(shè)和周邊用地開發(fā)節(jié)奏,考慮入住規(guī)模是否能夠匹配;對于公交化既有車站或新改擴(kuò)建車站的道路交通系統(tǒng)和其他交通方式銜接系統(tǒng),應(yīng)同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步運(yùn)營;同時(shí)還要考慮鐵路公交化項(xiàng)目與鐵路網(wǎng)互聯(lián)互通運(yùn)營的效率,以及與城軌網(wǎng)絡(luò)之間的便捷換乘條件。從投資角度來看,雖然鐵路剩余能力利用的公交化自身建設(shè)成本相對較低,但周邊建設(shè)成本并不一定很低,所以在項(xiàng)目選擇時(shí)也應(yīng)做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較。

5 結(jié)語

市域(郊)鐵路是各城市關(guān)注的熱點(diǎn),一般認(rèn)為利用既有鐵路可以盤活閑置資源,減少工期和工程投資,實(shí)現(xiàn)資源的節(jié)約利用[7]。筆者認(rèn)為,無論市域鐵路采用何種制式和審批途徑,只要其主要是為城市內(nèi)部交通出行服務(wù)的,就應(yīng)該在城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)的整體框架下統(tǒng)籌進(jìn)行研究和構(gòu)建,供需關(guān)系是評價(jià)市域鐵路在城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)中功能定位的關(guān)鍵抓手。在供需研究中,應(yīng)著重對時(shí)間、空間和發(fā)展階段等三個(gè)維度進(jìn)行全面梳理分析,從網(wǎng)絡(luò)的角度逐線進(jìn)行判斷,才能明確各鐵路公交化項(xiàng)目能不能利用、值不值得利用、怎么利用、能利用多久,進(jìn)而明確其網(wǎng)絡(luò)定位及利用策略,以提高鐵路公交化的可持續(xù)發(fā)展能力。