基于行車模擬牽引計算的地鐵區間風井設置

強士盎

(1.中鐵第一勘察設計院集團有限公司,西安 710043;2. 陜西省鐵道及地下交通工程重點實驗室(中鐵一院),西安 710043)

1 研究背景

地鐵通常由若干個車站以及與車站相連的區間構成,上、下行區間通過車站、區間之間的聯絡通道或區間配線互相連通,構成一個復雜的氣流流通網絡[1]。地鐵系統的通風,目前通常的設計是在車站(區間)的兩端設置隧道風機系統,為區間隧道事故或正常通風時服務。

為了滿足隧道通風要求和便于運營管理,隧道通風機房一般都布置在車站的兩端。由于地下區間隧道較長,所以有可能需要在區間中部設置區間風井。在什么情況下需要設置區間風井,目前相關的地鐵設計規范及設計標準均沒有明確的規定。

《地鐵設計規范》第13.2.10 條規定:“當需要設置區間風道時,通風道應設于區間隧道長度的1/2 處,在困難情況下,其距車站站臺端部的距離可移至不小于該區間隧道長度的1/3 處,但不宜小于400 m。”第28.4.7 條第1 款規定:“當區間隧道發生火災時,應背著乘客主要疏散方向排煙,迎著乘客疏散方向送新風。”[2]

《地鐵設計防火標準》第8.3.4 條規定:“兩座車站之間正常同時存在兩列或兩列以上列車同向運行的地下區間,排煙時應能使非著火列車處于無煙區。”[3]

《地鐵設計規范》在第13.2.10 條的條文解釋中提出:“是否設置區間通風道,應根據每條線路的具體情況決定”[2]。有些設計者認為,當兩個車站之間距離(區間長度)超過2 km 或2.4 km 時,需考慮設置區間風井;有些人認為,區間兩端(靠近車站端部)的活塞風孔之間的列車走行時間大于2 min 時,需設置區間風井;還有些人認為,相鄰的兩個車站之間(站中心至站中心)列車走行時間大于2 min 時,需設置區間風井。可見,關于區間風井的設置與否爭議較多。

本研究提供一種基于行車模擬牽引計算、在一定研究前提條件下確定較長地下區間是否設置中間風井的理論研究方法,并明確設置區間風井的最小站間距臨界值,為相關領域內的設計者、決策者及地鐵運營單位提供參考。

2 研究重點確定

地鐵內發生火災,通常認為列車在區間隧道內著火比在車站著火要危險得多[4]。區間火災發生后,疏散方式分為兩種:繼續運行疏散和停車疏散。根據高速鐵路隧道防災的基本原則、地鐵設計規范等要求,凡是能繼續運行的,應盡量將著火列車駛入前方站臺(或者駛出隧道)進行人員疏散。只有在列車由于動力系統失效或其他原因不得不停車時,才需要停車疏散。因此,在單側區間隧道內有兩列車運行且有一列車起火停車疏散時為不利情況,屬于研究重點[5-9]。按照火災發生的位置,分為前車車尾著火、前車車頭著火、后車車尾著火、后車車頭著火等情況,如圖1 所示。

后車著火疏散時,對前車影響較小,前車盡快遠離后車即可;前車著火疏散時,尤其是前車車尾著火停車疏散時,后車距離著火列車最近,為最不利情況。

圖1 火災發生位置示意Fig. 1 Location of the fire

本研究利用行車模擬牽引計算軟件,在給定一些前提的條件下,通過分析最不利情況下(即前車車尾著火)單側隧道內兩列車的相對位置關系,以確定該區間是否需要設置區間風井。

3 風井設置研究

3.1 研究的前提條件

1) 車輛選型及列車編組:鋼輪鋼軌B 型車,初、近、遠期均為6 輛編組,動力配置為4 動2 拖,列車長度120 m。

2) 列車運行速度:最大速度按80 km/h 考慮,列車正常速度按75 km/h 考慮[10]。

3) 最小行車間隔:按2 min 考慮。

4) 列車信息系統更新間隔時間:3~5 s,本次按3 s 系統刷新時間核算,即3 s 后后車才能收到前車故障信息。

5) 車輛啟制動參數:平均加速度(0~80 km/h)約0.6 m/s2,平均加速度(0~40 km/h)約1.0 m/s2,常用制動平均減速度(80~0 km/h)為1.0 m/s2。

根據《地鐵設計規范》(GB50157—2013)中第3.3.6條:“正常情況下,計算啟動加速度、制動減速度不宜大于最大加速度、常用減速度的90%,且計算列車啟、制動加速度均不大于0.9 m/s2”[2],本次模擬牽引計算列車參數取值:平均加速度(0~80 km/h)約0.6 m/s2,平均加速度(0~40 km/h)約0.9 m/s2,常用制動平均減速度(80~0 km/h)為0.9 m/s2。

6) 區間兩端(站端)活塞風孔位置:站端活塞風孔位置按B 型車6 輛編組標準站考慮,一般小端距離站中心60~70 m,大端距離站中心90~100 m。本次研究設定區間兩端均為大端,風孔中心距離站中心均為100 m,設定風孔大小為邊長4 m 的正方形。

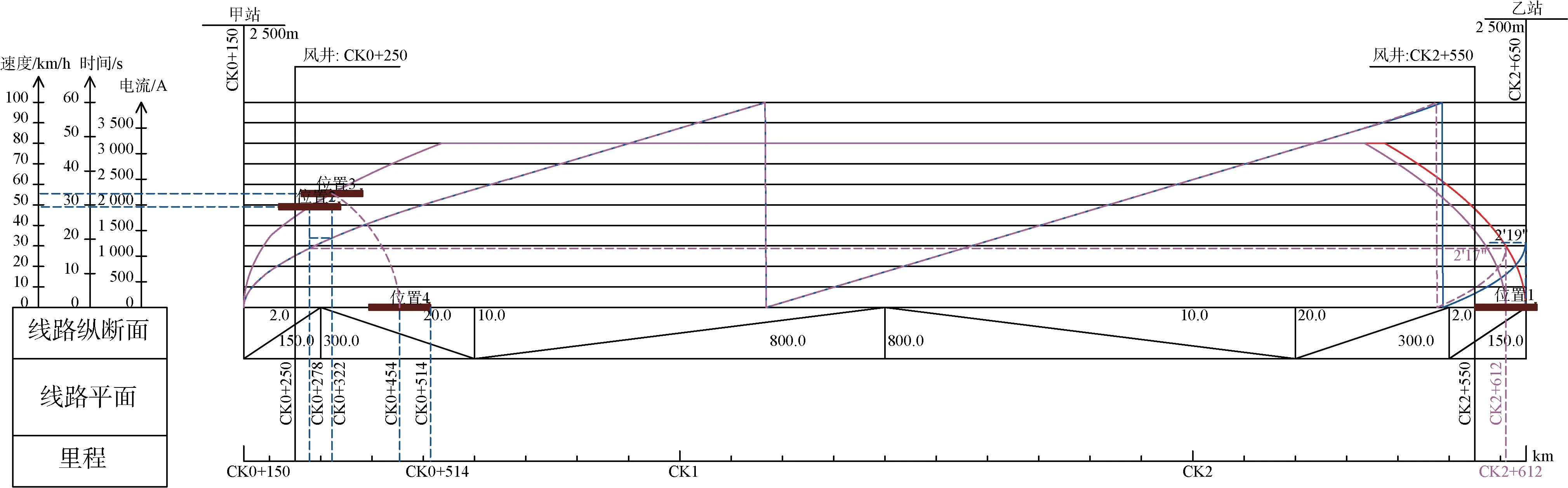

7) 線路平縱條件:線路平面,設定線路平面條件較好、無限速小半徑曲線;線路縱斷面,設定站坪坡為2‰,出站為20‰的300 m下坡,進站為20‰的300 m上坡,中間為10‰的上、下坡,長度均分。站間距設定為2.5 km,活塞風孔位置及線路縱斷面如圖2 所示。

圖2 活塞風孔位置及線路縱斷面Fig. 2 Piston wind hole position and line profile

3.2 區間風井設置

3.2.1 是否設置區間風井的判定標準

當列車因火災失去動力停在地下區間時,需利用隧道通風系統對火災區間送風和排煙。通風系統要確保煙氣排除方向與多數乘客的疏散方向相反。車尾著火的前車在區間停車疏散時,乘客向列車運行方向疏散,需利用前車運行前方的站端風孔迎著乘客疏散方向送風,即向后車所在區間方向送風,同時利用后車車頭前方鄰近的車站活塞風風孔排煙;若后車車頭侵入或越過后車車頭前方鄰近的車站活塞風風孔,則后車將處于有煙區,會給后車乘客帶來危險。車尾著火的前車剛好尾部越過站端風孔停車疏散時,為該種送風排煙模式的最極端情況,也是最不利情況。

本研究采用的模擬牽引計算軟件為北京交通大學研發的城市列車運行計算系統,在給定的研究前提條件及站間距條件下,依托牽引計算軟件及CAD 畫圖軟件,按照車尾著火的前車剛好尾部越過站端風孔停車疏散時的最不利條件,檢算后車車頭位置,若后車車頭侵入或越過后車車頭前方鄰近的車站活塞風風孔,則認為需要設置區間風井。

3.2.2 區間風井設置的研究方法及結果

按照既定的研究前提條件,利用城市列車運行計算系統進行兩次模擬牽引計算,一次為兩站間列車正常運營,一次為前車故障運營,將兩次模擬計算輸出的速度-距離-時間曲線疊加在同一個CAD 圖中(見圖3)。

圖3 火災狀態下列車與風孔的相對位置關系(最高限速80 km/h)Fig. 3 The relative position of trains and wind holes in the fire situation (maximum speed of 80km/h)

在CAD 圖中,首先利用時間曲線,找出前車故障停車后后車的位置(位置2),然后再找出3 s 后后車的位置(位置3)及速度,此位置及速度為后車接收到前車故障信息后開始制動停車的位置及速度,最后根據既定的相關制動參數,計算出后車的停車位置(位置4)。根據后車停車位置進行區間風井設置與否的分析。

以給定站間距2.5 km 為例,分析如下:若前行列車發生火災后,列車尾部運行至乙站風孔(CK2+050)位置1 停車,此時后行列車中心在位置2(CK0+278),速度為49.00 km/h。根據信號專業提供的列車信息,系統更新間隔時間為3~5 s,本次按3 s 系統刷新時間核算(即3 s 后才能收到前車故障信息),3 s 后后行列車中心運行至位置3(CK0+322),速度為55.51 km/h,在該處后行列車檢測到隧道區間阻塞后制動停車,實施常用制動停車后,后車中心停在位置4(CK0+454),位置4 列車位于兩個風孔之間,列車頭部(CK0+514)已越過甲站風孔(CK0+250)約264 m,兩站活塞風孔之間存在兩列車,甲、乙兩站間需設置區間風井。

3.2.3 設置區間風井的站間距臨界值

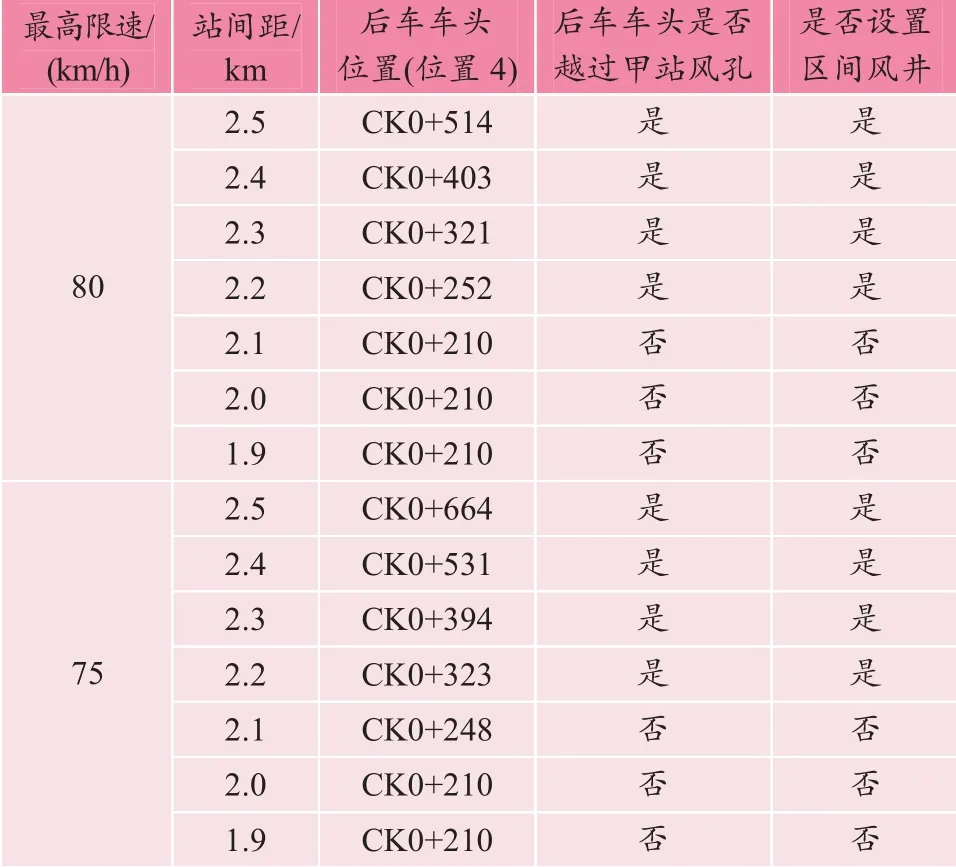

按照上述方法,計算不同站間距、不同最高限速條件下列車與風孔的相對位置關系,結果如表1 所示。

表1 火災狀態下列車與風孔的相對位置關系Tab. 1 Relative position relationship between trains and wind holes in the state of fire

由表1 可見,在給定的研究前提條件下,最高限速為80 km/h、站間距為2.2 km,車尾著火的前車剛好尾部越過乙站站端風孔停車疏散時,后車已啟動,且后車車頭剛好越過甲站站端風孔,需設置區間風井;最高限速為75 km/h、站間距為2.1 km,車尾著火的前車剛好尾部越過乙站站端風孔停車疏散時,后車已啟動,但后車車頭剛好未侵入甲站站端風孔,無需設置區間風井。2.2、2.1 km 站間距為設置區間風井的最小站間距臨界值,速度越低,設置區間風井對應的站間距的臨界值就越小。

4 有關問題探討

目前,相當一部分地鐵設計者認為,當一個區間兩端風孔之間的列車走行時間大于2 min 時,需考慮設置區間風井,根據本研究區間風井設置的理論及方法,在本次給定的研究前提條件下,不同站間距對應的區間(站中心至站中心)走行時間及區間兩端風孔間走行時間如表2 所示。

表2 區間走行時分及站端風孔間走行時分Tab. 2 Traveling time of the train between two sections of the line and that of the train going through the wind holes at the ends of the station

由表2 可見,在給定的研究前提條件及需設置區間風井的判定標準下,當最高限速為80 km/h、站間距大于等于2.2 km 時,需考慮設置區間風井,但2.2~2.5 km 站間距條件下,區間兩端風孔間列車走行時間均未大于120 s;最高限速為75 km/h、站間距大于2.1 km 時,需考慮設置區間風井,但2.1~2.5 km 站間距條件下區間兩端風孔間列車走行時間也均未大于120 s。故筆者認為,“當一個區間兩端的風孔之間的列車走行時間大于2 min 時需設置區間風井”的觀點不盡合理。這種觀點將列車看成了一個質點,忽略了列車長度,忽略了火災狀態下區間追蹤列車之間的動態關系,放大了設置區間風井的最小站間距臨界值。

還有一部分地鐵設計者認為,當一個區間兩端車站站中心間的列車走行時分大于2 min 時,需考慮設置區間風井。根據表2,筆者認為此說法相對可靠,比“風孔論”誤差要小,但忽略了站端風孔位置與站中心的相對位置關系,有可能縮小了設置區間風井的最小站間距臨界值。

5 結語

1) 本研究提出一種新的方法,利用行車模擬牽引計算的輸出結果,對地鐵隧道區間風井的設置進行理論計算與分析,但地鐵線路地下區間中間風井的設置與否,與列車參數、火災救援處理方式、區間列車最高運行速度以及運行時間、最小行車間隔、區間線路平縱斷面條件、區間兩端(站端)風孔位置、列車信息系統更新間隔時間等因素密切相關,尤其是列車信息系統更新間隔時間對研究結論影響較大,本次暫定為3 s,可能偏小,后續將持續追蹤確認該參數的合理取值范圍。

2) 本研究考慮的最不利工況,即前車尾部著火,后行列車采用制動后停車,未考慮后車停車后的后退,原因如下:前行列車司機通過監控器或火災探測器發現火災后上報行調,行調確認火災后向車站及后車發出指令,若后車要倒退則需轉換列車駕駛模式[11],且司機需要從列車前端司機室通過車廂走到后端司機室來進行換端作業,待排好進路后司機人工駕駛列車后退,且后車的后退速度不會太高。在此過程中,后車司機接到指令后,需制動停車,轉換列車駕駛模式,并需從前端司機室步行至后端司機室,穿過整個車廂;若處于高峰期時,車廂內較為擁擠,耗時較長,辦理進路、換端作業仍需一定的時間。因此,即使后車可以后退,也耗時較長,前行列車尾部煙氣將給后車乘客造成危險。故本研究不考慮前車尾部著火后車后退的火災處理方式,以保證后車的絕對安全。

3) 在實際運營中,行車調度員、司機等人為安全作業可靠度影響因素較多[12],尤其在火災狀況下,相關人員的行為方式更難預測。因此,應針對地下區間尤其是地下長區間建立健全火災應急預案,對司機及工作人員進行理論培訓和實訓,確保火災發生時能夠迅速啟動應急預案,組織人員有序疏散。