四好農村路建設背景下農村公路建設規劃策略研究

王 敏

(中國市政工程西南設計研究總院有限公司 成都市 610081)

0 引言

道路通,百業興。農村公路作為實施鄉村振興戰略中基礎設施的重要一環,其建設對實施鄉村振興戰略的意義明顯。農村公路是農村經濟社會發展的重要基礎設施[1],也是推進社會主義新農村建設、實施精準扶貧、打贏脫貧攻堅戰的重要內容,是區域經濟發展的“脊梁骨架”、“血脈通道”、“經濟命脈”和“交通基石”。

農村公路里程數量龐大,路網結構復雜,建設標準不一,且建設資金往往有限[2]。從建設規劃層面尋求適用于農村公路的路網結構規劃方法,從建設標準層面分析不同功能的農村公路應當具備的基本技術指標,為建好、管好、護好、運營好農村公路提供理論保障。

1 農村公路功能分類

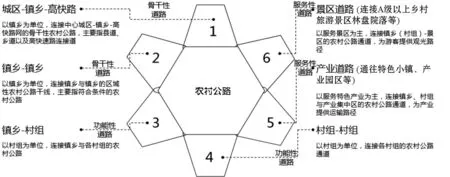

合理規劃確定農村公路建設目標,需要以農村公路承擔的功能及服務的對象為準繩,因地制宜,因時施策,方能科學合理確定建設時序及標準[3-4]。結合農村公路發展現狀及鄉村振興的特點,根據農村公路承擔不同功能及運輸需求的道路其交通量、服務水平等指標差異重要程度,建設規劃好農村公路應堅持因地制宜[5],采用不同等級的建設標準,根據農村公路承擔的功能可將農村公路劃分為三大類(見圖1):

(1)骨干性道路:為市區-鎮鄉-高快路網交通提供快捷性交通轉換及干道運輸的農村公路連接線。

圖1 道路性質分類

(2)功能性道路:連通鎮鄉-村組、村組與村組,供居民日常生活出行的功能性道路。

(3)服務性道路:連通產業、景區、林盤院落的服務性道路,提供產業運輸、觀光旅游通道。

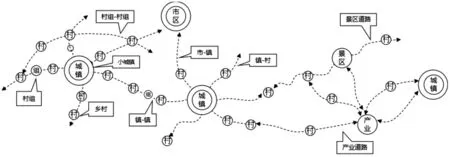

在上述基礎上根據農村公路的功能用途及運營特征,分別按照鎮鄉、村組為單位將其細分為城區-鎮鄉-高快路、鎮鄉-鎮鄉、鎮鄉-村組、景區道路(連接A級以上旅游景區或者鄉村旅游景點、林盤院落等)、產業道路(通往特色小鎮、產業園區等)六大類(見圖2、圖3):

(1)城區-鎮鄉-高快路:骨干性道路,以鎮鄉為單位,連接中心城區-鎮鄉-高快路網的骨干性農村公路,主要指縣道、鄉道以及高快速路連接道。

圖2 道路連接對象分類

圖3 農村公路網

(2)鎮鄉-鎮鄉:骨干性道路,以鎮鄉為單位,連接鎮鄉與鎮鄉的區域性農村公路干線,主要指符合條件的農村公路。

(3)鎮鄉-村組:功能性道路,以村組為單位,連接鎮鄉與各村組的農村公路。

(4)景區道路(連接A級以上旅游景區,林盤院落等):服務性道路,以服務景區為主,連接鎮鄉(村組)-景區的農村公路通道,為游客提供觀光路徑。

(5)產業道路(通往特色小鎮、產業園區等):服務性道路,以服務特色產業為主,連接鎮鄉、村組與產業集中區的農村公路通道,為產業提供運輸路徑。

(6)村組-村組:功能性道路,以村組為單位,連接各村組的農村公路通道。

2 規劃指標

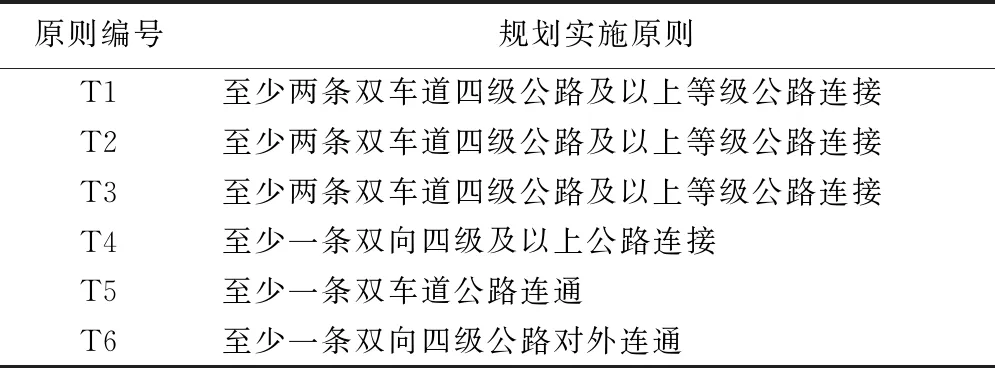

2.1 骨干性及功能性道路建設規劃指標

目前全國鄉鎮已實現村村通公路[6],但大多路況較差、路基寬度較窄[7-8],尤其是村組道多以單車道為主,鎮通鄉、鄉通村所需出行時間較長。隨著生活節奏步伐加快,不能較好滿足居民的日常出行。為此,針對骨干性道路及功能性道路的需求(鎮鄉-高快-村組),規劃制定相應路網通達的基本原則(見表1)。

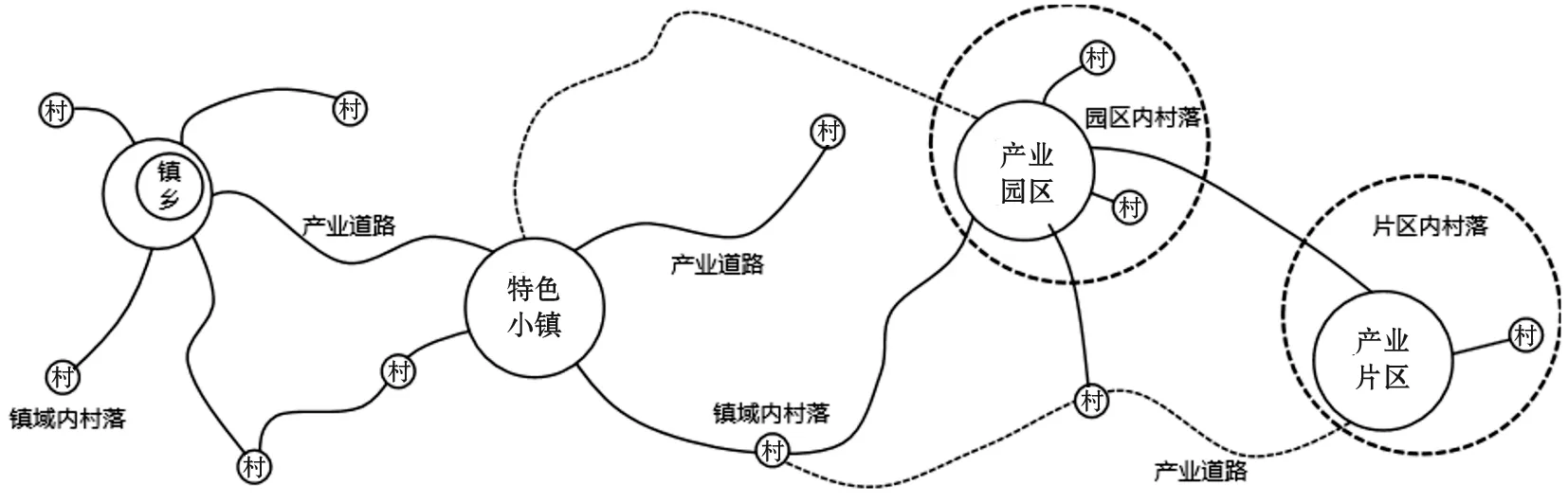

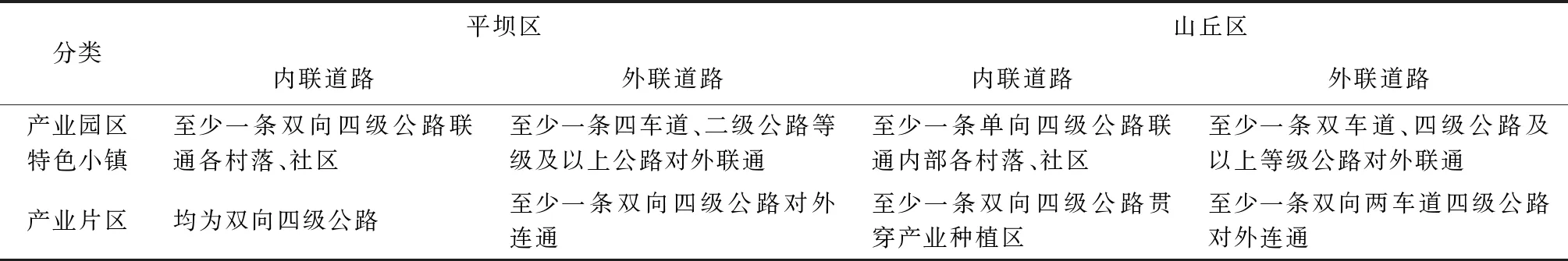

2.2 服務性道路建設規劃指標

服務性道路主要為服務于景區、特色鎮及主要產業交通運輸的路網系統(見圖4),旨在推進產城融合發展,提升景區旅游及產業發展的優化路徑。考慮到連通產業園區、特色小鎮的農村公路承擔的功能及意義,將該承擔特殊意義的農村公路統一作為服務性道路針對性地提出建設規劃指標(見表2)。

表1 骨干性、功能性道路分類

圖4 特色小鎮及產業片區連接方式

表2 服務性道路建設規劃指標

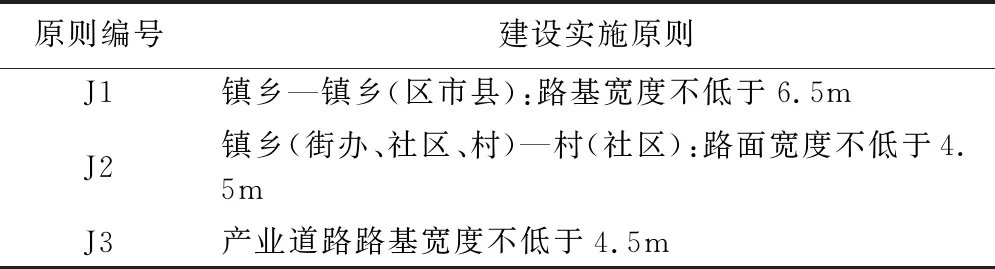

2.3 路基建設標準

農村公路的設計建設應根據經濟發展水平、自然地理條件和道路功能需求合理確定技術標準和路面寬度。根據《條例》,新改建農村公路應達到四級公路以上技術標準。縣道路面寬度應不少于6.5m;鄉道路面寬度應不少于5.5m;村道路面寬度應不少于4.5m,受自然條件限制的特殊困難路段,其路面寬度應不少于3.5m,并實施路肩硬化,按規定設置錯車道。縣道不低于三級公路標準,設計速度不小于30km/h,路面寬度不低于6.5m。鄉道和村道不低于四級公路技術標準,設計速度不小于20km/h;鄉道路基寬度不低于6.5m,路面寬度不低于5.5m,硬(土)路肩寬度不低于0.5m;村道路基寬度不低于5.5m,路面寬度不低于4.5m。

3 案例分析

以回龍鎮為例,對外通道現狀均為雙向兩車道,路基寬度均大于6.5m,全為瀝青混凝土路面,滿足規劃要求。現狀通村公路通道大多為3~3.5m,不足4.5m寬;鎮鄉(街辦)—村(社區)公路不滿足至少2條四級及以上公路的要求;每個村至少一條公路對外連接但少數村無雙車道公路。

3.1 骨干性道路

鎮鄉-鎮鄉連接道:回龍鎮范圍內現狀鎮鄉連接道主要為固回路(新農街)、蒲回路(縣道X072)、新蒲路(XA06)等,西北方向連接牟禮鎮、東北方向連接新津、往南連接蒲江縣壽安鎮。各鎮鄉連接道主要與現狀村道形成平面交叉,為村組道提供骨架通行系統。

現狀評價:現狀均為雙向兩車道,路基寬度均大于6.5m,全為瀝青混凝土路面,滿足規劃要求。

3.2 功能性道路

鎮鄉-村組連接道:鎮鄉至各村組主要以三種形式關聯:

(1)直接通過村組道連接,如回龍鎮-平橋社區連接道等。

(2)直接以鎮鄉-鎮鄉連接道實現連接,如回龍鎮-臨江村(Y102)、回龍鎮-五員村、回龍鎮-大塘村(X072)等。

(3)以鎮鄉-鎮鄉連接道為骨架基礎,現狀村組道為輻射實現連接,如回龍鎮-白楊村、回龍鎮-涼風村等。

村組-村組連接道:主要為現狀村組道,按路面類型分為現狀土路、水泥路、瀝青路三種情況,其中水泥路占比最大。

現狀評價:現狀通村公路通道大多為3~3.5m,不足4.5m寬;鎮鄉(街辦)—村(社區)公路不滿足至少2條四級及以上公路的要求;每個村至少一條公路對外連接但少數村無雙車道公路。

3.3 產業道路

產業道路主要服務于回龍鎮本地產業發展及運輸用途,回龍鎮范圍內產業主要集中于白楊村、五員村柑橘園等。

現狀評價:白楊村、五員村柑橘園均有公路實現對外連接,但路面寬度不足,且由于長期接受重載碾壓,路面破損、積水情況嚴重。

3.4 景區道路

回龍鎮范圍景區主要為部分堰塘,吸引釣魚愛好者較多,缺乏一定的停車場所。

現狀評價:A級以上景區較少或無,旅游休閑景區公路均實現通達,但部分路段僅為單車道,錯車較困難。本次規劃制定路基寬度指標及規劃指標分類編號見表3、表4。

表3 路基寬度建設指標評價

表4 農村公路規劃指標分類

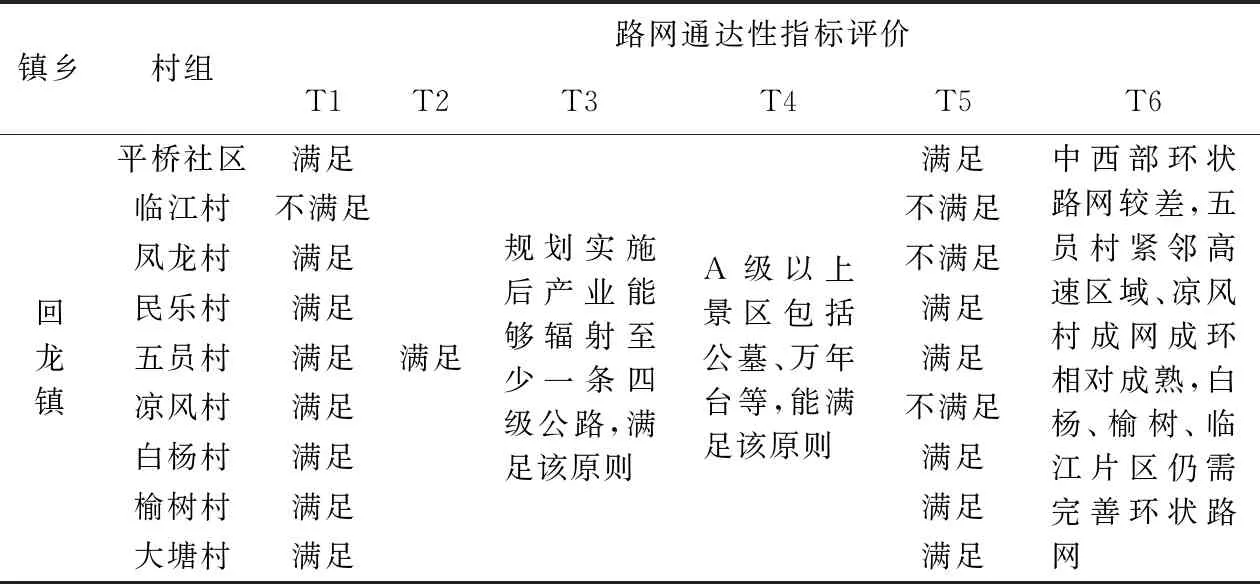

按照上述建設規劃在規劃和技術兩個層次建立的評價方法,對回龍鎮待建的農村公路進行評價(見表5、表6),得出了回龍鎮各功能層次的農村公路需要改造的具體方式、指標及年度建設目標(篇幅限制,不再詳述)。

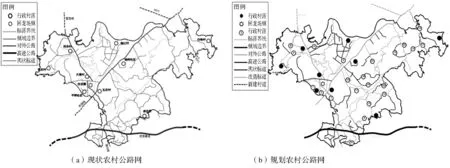

結合本次農村公路建設規劃的原則及指標,梳理整合出回龍鎮需要新建及改造的農村公路網絡(見圖5)。未來5年內,回龍鎮需規劃建設村組道路22條,58.4km。

表5 路網通達性原則評價

表6 道路分類建設指標表

4 結論

四好農村路僅從具體建設標準層次給出了具體方法和要求,未能從農村公路的規劃、建設時序方面給出指導。按照連通服務的對象及承擔的功能、特點對區域農村公路進行逐條梳理分析,針對農村常見的三類層次、八種具體功能的農村公路,從路網通達性規劃層次及路基寬度指標層次提出了規劃建設的具體指標及方法,從而得出區域(或片區)農村公路網的規劃建設標準和目標,為建設四好農村公路提供先期借鑒。實例分析證明,該方法比較合理,應用效果較好,能夠為政府或建設單位區分農村公路建設的重點,分類側重、有序地用好建設資金提供重要的指導意義。

圖5 現狀農村公路網及規劃農村公路網對比