高速公路舊橋續建病害處治技術探討

■吳 杰

(南平高速咨詢監理有限公司, 南平 353000)

塔前互通式立交D 匝道橋位于南平延平區塔前境內,屬低山丘陵間沖洪積Ⅰ、Ⅱ級階地地貌,地形起伏較大,小溪從中部通過。 上覆地層全新統沖洪積層、殘坡積層,下伏侏羅系梨山組細砂巖風化層、燕山早期侵入花崗閃長巖、花崗巖風化層。 橋中心樁號為DK0+439.434, 橋梁全長為397.86 m,采用4×30 m+5×30 m+4×30 m 三聯十三孔30 m 預應力混凝土T 梁剛構連續的結構形式。 本橋最大墩高41 m, 柱 樁 徑 采 用1.4 m 配1.6 m 及1.6 m 配1.8 m。下部結構采用柱式墩(柱徑1.4 m 和1.6 m),樁基礎(樁徑1.6 m 和1.8 m);柱式臺,樁基礎(樁徑1.3 m),下部共12 根墩(24 根立柱),起點為0#臺,終點為13#臺。

該橋由于特殊原因未完成上部結構工程,下部結構于2004 年在高速公路主線通車時修建, 墩柱長期暴露于外界達15 年以上。 經第三方檢測機構檢測提供數據后,設計驗算分析,組織專家組進行論證建議重新建設時為考慮經濟效益與結構安全可充分利用既有墩柱,對匝道橋12 個墩柱的立柱、系梁、 蓋梁等部位進行外觀檢查和混凝土強度、保護層厚度、鋼筋銹蝕程度等檢測,為下一步設計和施工提供依據。

1 檢測方法與評價結果

1.1 外觀檢查結果

因下部結構墩柱長期暴露于外界,12 個墩柱共有1 條橫向裂縫,縫長1.00 m,縫寬0.80 mm,縫深1.00 cm;4 處砼離析,總面積12.00 m2;7 處砼蜂窩麻面,總面積13.57 m2;4 處砼掉塊露筋,總面積0.68 m2;1 處 修 補 痕 跡, 面 積0.60 m2;52 處 銹 脹 露 筋,長0.05~0.70 m;27 處露筋,長0.10~0.80 m;5# 樁基頂部裸露1.20 m,砌石被沖刷淘空。

1.2 材質狀況與狀態參數檢測結果

蓋梁頂預埋鋼筋有效截面積測定, 隨機截取7#、8#、11#墩蓋梁頂預埋鋼筋各6 根(中12 mm 3 根、中25 mm 3 根),用銼刀將銹跡打磨至光亮面,利用游標卡尺量測打磨前后的鋼筋直徑,計算銹蝕厚度。對所取預埋鋼筋進行強度檢測,符合規范要求[1]。

1.3 混凝土強度推定

共15 個構件的砼強度推定值大于原設計值,符合原設計要求,可以利用[2]。

1.4 鋼筋保護層厚度檢測

各構件鋼筋保護層厚度不均勻, 合格率低,鋼筋骨架存在偏位或變形現象。 共有21 個構件的鋼筋保護層厚度對鋼筋耐久性影響不顯著,13 個構件的鋼筋保護層厚度對鋼筋耐久性存在不同程度的影響,1#墩右立柱、9#墩左立柱、10# 墩右立柱鋼筋和11# 墩第二道橫系梁鋼筋易失去堿性保護,發生銹蝕。

1.5 鋼筋直徑和鋼筋根數

各構件的主筋直徑和根數均與設計值相同,鋼筋間距的變化范圍較大,但是間距平均值與間距設計者均較為接近。

2 病害加固處治措施

根據檢測結論以及現場實際條件,針對部分橋墩進行加固。 對外觀檢測中發現的裂縫、取芯孔未修補、砼離析、蜂窩麻面、掉塊露筋、銹脹露筋、露筋、樁基沖刷外露等常規缺陷,在構造加固之前先開展加固處治。

2.1 常規病害修復

2.1.1 裂縫缺陷處理

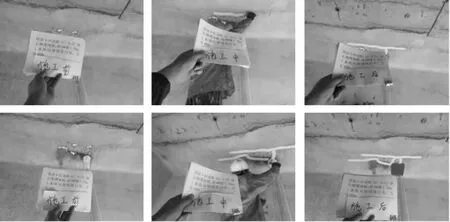

采用畢可法[3](即恒壓灌注法)注膠處理后,橫向(相對于裂縫走向,以下相同)粘貼一層300 g/m2碳纖維布,如果局部區域裂縫較多而無規律,則采用縱橫交錯粘貼方式(圖1)。

圖1 現場修復施工情況對比

2.1.2 施工工藝

裂縫調查——裂縫處理——設置灌漿嘴——封縫——配制灌漿膠液——灌漿——膠液固化——粘貼碳纖維布(300 g)。

(1)裂縫處理

用鋼絲刷等工具清除混凝土裂縫表面的灰塵、浮渣及松散層等污物,刷去浮灰,用布沿縫兩側3~5 cm 范圍擦拭干凈,不得有油污、砂粒及浮漿等污垢、雜質。

(2)設置灌漿嘴

在裂縫的交錯處、裂縫較寬處及裂縫端部必須設置灌漿嘴,灌漿嘴的間距根據裂縫大小、走向及結構形式而定,一般縫寬0.3~0.5 mm 時灌漿嘴間距為30~50 cm,在一條裂縫上必須設置有進漿、排氣或出漿口。 封閉及灌漿嘴周圍必要時應先用丙酮洗凈, 灌漿嘴底盤周圍均勻地抹上1~2 mm 厚裂縫封閉膠泥,并與孔眼對準貼于裂縫上,注意粘貼牢固,且不得堵嘴堵縫。

(3)封縫

封縫質量的好壞直接影響灌漿效果與質量,應特別予以重視。 裂縫的封閉使用專用的裂縫封閉膠, 按推薦配膠比例稱取并調配封閉膠泥,用油灰刀沿裂縫往復涂刮后均勻涂抹一層厚1~2 mm、寬2~3 cm 的膠泥,注意防止小氣泡及密封不嚴。

(4)配制灌漿膠液

配制環氧膠液前應將A、B 兩組分充分搖勻,根據估計的灌膠量按推薦配膠比例分別稱量兩組分并混合均勻。 從膠液混合開始,注膠操作應在膠液適用期內完成(25℃時約為90 min)。

(5)灌漿

注膠操作應使用專用的注膠器具。 在一條裂縫上的灌漿由下而上,由一端到另一端。 灌漿壓力常采用0.1~0.2 MPa,在保證灌漿順暢的情況下,采用較低的灌漿壓的時間, 可獲得更好的灌漿效果,當最后一個出漿口出膠停止后再保持壓注10 min 左右即可停止灌漿。 拆除管路,非注意防止流腔。

(6)膠液固化

灌縫膠應在5℃以上的環境中固化, 固化時間視環境溫度而定,一般情況(25℃)下固化12 h 即可。 膠液固化后即拆除嘴子,并用裂縫封閉膠封閉。離析、蜂窩麻面、掉塊露筋、銹脹露筋、露筋:松散的混凝土和鋼筋表面的銹蝕應清理干凈,并用結構膠或環氛砂漿對缺損部位進行修補,達到保護鋼筋和修復結構表面的目的。 樁基沖刷外露:對被沖刷的地表采用C20 片石砼進行回填,以保護樁基,對橋下地表的排水溝進行修增,引導地表水順暢排出且不沖刷樁周土體。

2.2 橋梁鋼筋保護層

(1)針對保護層大于上限值的部分,經現場檢測未發現裂紋,對結構耐久性等影響較小,不做處理。 (2)針對保護層小于下限值的部分,按照以下方法處理:①保護層偏差≤1 mm 的部分,可不做處理;②1 mm<保護層偏差≤5 mm 的部分,涂刷1 層硅烷浸漬涂料,涂刷范圍為50 cm×50 cm;③保護層偏差>5 mm 以上的部分, 涂刷2 層硅烷浸漬涂料,涂刷范圍為100 cm×100 cm。

2.3 構造加固

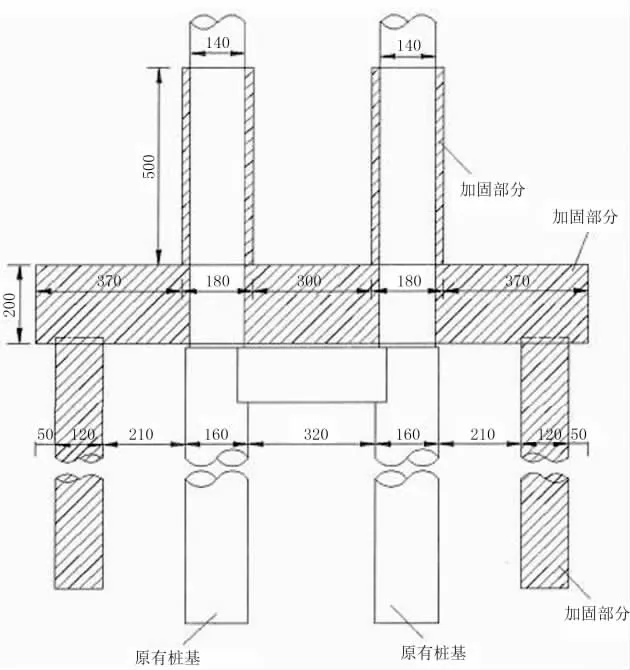

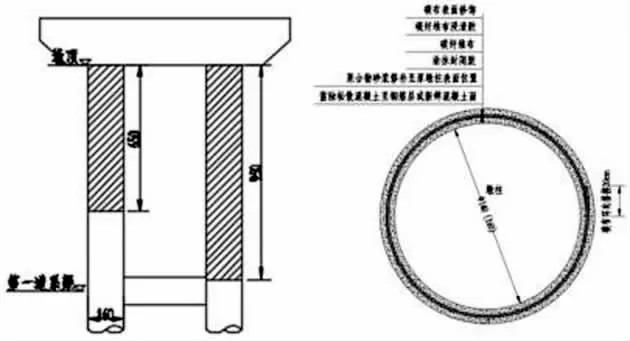

根據塔前互通D 匝道橋檢測報告及對橋墩、樁基進行承載能力驗算最終確定對2、3、8、9、10 號橋墩進行加固(圖2~3)。

圖2 2、3、8、9、10 號橋墩加固

原橋2、3、8、9、10 號墩進行了抬樁處理, 以彌補既有摩擦樁承載力的小幅度不足,由于既有橋墩已建成多年,抬柱處理后,既有橋墩的重力仍然基本由原樁基承擔, 但通過橋墩包箍和加設的承臺,新建的上部結構恒載、二期恒載和活載將由原樁基和新建樁基共同承擔。 對樁基部位采用抬樁方式新增兩根樁基,新增樁基直徑1.2 m,樁頂采用承臺連接,增大原有下部結構的承載能力。

對抬樁的橋墩采用外包混凝土,加大橋墩直徑以利于新承臺傳通經向力。 橋墩直徑統一加大40 cm。 承臺的厚度統一取2.0 m,承臺的平面尺寸分別為1400×320 cm 和1450×340 cm,承臺底離系梁頂10 cm。

圖3 橋墩、樁基加固示意圖

針對橋墩柱的麻面、疏松等缺陷嚴重程度與分布情況,根據檢測單位取芯檢測結果,混凝土強度滿足要求,因此本次采取:(1)對缺陷位置表面清創(露筋位置須除銹、阻銹);(2)采用高強砂漿填補;(3)在墩柱表面環向通長粘貼一層300 g/m2碳纖維布。 進行粘貼碳布處治時,碳布表面需進行修飾,碳布在豎向粘貼范圍為墩頂至缺陷最下方邊緣往下延伸0.5 m 或缺陷區域分別向墩柱上下兩個方向延伸0.5 m。 墩柱貼布位置混凝土表面若無缺陷須先進行打磨處理后再粘貼碳布。 缺陷表面鑿除采用機械鑿除(圖4、表1)。

表1 碳纖維布安全性能指標

圖4 D 匝道橋4# 墩墩柱頂碳布粘貼范圍示意圖

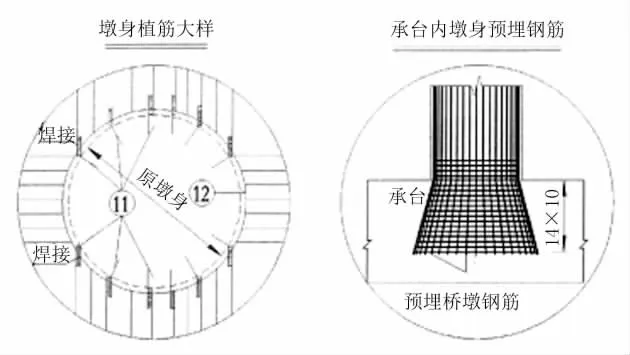

2.4 加固配筋方案

為加強新增承臺與原有墩柱的連接,在承臺底主筋處的墩柱體內植入一定數量的鋼筋。 考慮到植筋方向為徑向,部分植筋鋼筋與承臺制筋不在同一直線上,故加大植筋外露端的焊接預留長度。 同時,加強墩柱抱箍箍筋的設置,承臺在施工時應按《橋墩鋼筋加固布置圖》預埋鋼筋[3](圖5)。

圖5 墩臺固結配筋方案示意

本工程為舊橋續建加固項目,加固時應注意各類構件可能對施工造成影響的組件位置。 一是進一步檢查確認部分構件的預埋鋼筋是否預埋,包括耳墻的防撞欄基礎預埋鋼筋, 橋臺的伸縮縫預埋鋼筋,蓋梁項的固結墩預埋鋼筋和預埋鋼板。 二是檢查各構件預埋鋼筋的銹蝕情況,是否完好,是否需要除銹處理。 三是固結墩蓋梁頂面應鑿毛并沖洗干凈再澆筑混凝土。 四是檢查支座墊石是否已施工。五是考慮下部結構砼耐久性要求, 根據地質報告,本橋勘察區地下水對混凝土具弱分解性腐蝕。

3 結語

本互通已交工驗收和通車, 目前運營效果良好,表明本橋墩下構補強加固設計方案的成功。 隨著橋梁使用時間的增長, 損傷程度也會越來越嚴重,病害會不斷發展,為保障橋梁的安全運營,延長其使用壽命,就要在檢測評估的基礎上,對承載能力不足、使用性能較差或耐久性能不滿足要求的結構或構件,進行有針對性地維修加固。 橋梁加固涉及的內容十分廣泛,加固設計計算、加固方案工藝比較選擇以及投資效益的優化等方面,通常橋梁下部結構需具有足夠的承載潛力,足以滿足上部結構補強加固所增加的重量以及活荷載對它的要求[4]。由于歷史原因,D 匝道橋完成下部結構后停工。 重新檢測后進行加固設計后完成續建工程。 本研究對舊橋續建加固項目病害處治進行總結,可為此類橋梁在高速公路的應用提供參考與借鑒。