運用綠波控制系統改善道路與橋梁交叉口橋面停車引起的相關病害的探討

■林宗澤

(漳州公路工程監理有限公司, 漳州 363000)

我國“十四五”規劃和2035 年遠景目標綱要中明確表示,于21 世紀中葉將全面建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強國,擁有發達的快速網、完善的干線網、廣泛的基礎網,城鄉區域交通協調發展達到新高度[1]。 經濟的高速發展,路網建設日益完善,人民出行更加便利。 而近年來車輛保有量持續增長,隨之而來的交通壓力也日益增加,各種工程病害逐漸顯著,導致工程養護壓力隨之變大。 交通信號配時的不合理性也造成了一些道路工程病害的產生。 通過對相關工程的觀測,本文提出運用綠波控制系統改善道路與橋梁交叉口橋面頻繁停車的現象,實現減少病害的目的,其效果得到論證,可為同類型工程提供借鑒。

1 工程概況

某國道路面改造工程,主要包括舊路面的病害防治、加鋪瀝青砼、邊坡修復、橋梁病害處理等,部分病害如圖1 所示。 A 段落原路面為:12 cm 厚5%水泥穩定碎石層+26 cm 厚抗折強度5.0 MPa 水泥砼路面。 通過對該段落交叉路口開展病害調查,原路面破損嚴重, 且主要集中于紅綠燈停車線周邊。具體表現為:重度坑槽、沉降、斷板、面層露骨等。 設計處置措施為:挖除原水穩層和路面結構層,底基層碾壓密實后重鋪15 cm 級配碎石層+22 cm 抗折強度5.0 MPa 水泥砼面層(重新銑刨后)+2 cm 厚橡膠瀝青應力層+8 cm 厚ATB-25 瀝青穩定碎石層+6 cm 厚AC-20c 中粒式改性瀝青下面層+4 cm 厚AC-13c 細粒式改性瀝青上面層。 與此交叉路口順接的B 橋梁病害表現為:0# 臺支座環向開裂、偏位,支座剪切變形翻邊,橋梁伸縮縫雜物堵塞、止水條滲漏、錨固混凝土損壞碎裂,橋頭搭板呈碎塊狀破裂、局部沉陷、橋頭跳車等。 基于以上檢測結果,設計處置措施為:臨時半幅封閉采用頂升法更換開裂、偏位及變形的支座,部分支座加墊鋼片提高支座受力的均勻性;分幅更換伸縮縫及修復破損的錨固混凝土;挖除損壞的橋頭搭板及基層,重鋪15 cm級配碎石層+20 cm 厚C20 水泥砼+25 cm 厚5.0 MPa 水泥混凝土。

圖1 支座病害示意圖

2 現場調查

2.1 現場調查結果分析

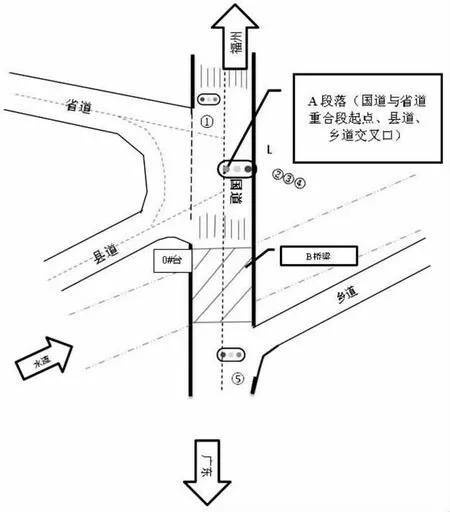

根據設計圖提供的病害信息進行現場調查(圖2),發現A 段落交叉口的情況復雜,由多個路口交叉組合而成,同時交接位置位于B 橋梁兩端。 該段落多次出現大面積擁堵現象,為事故多發路段。 若按照原設計提供的處理方案,難以徹底解決該路段的道路面層磨損以及橋梁支座病害問題。查閱B 橋梁維修養護記錄, 發現上行往福州方向的右幅0# 臺支座近5 年內已有2 次維修更換的記錄,病害主要集中在右幅0#臺靠下游位置。 初步判斷,支座病害產生的原因很大程度與右幅橋面長期車輛剎停造成橋梁偏壓有關。

圖2 A 段落交叉口平面示意圖

2.2 擬優化方案設計

擬采用綠波控制系統解決該交叉口路面及橋梁病害問題,通過現場流量調查統計,結合模擬運算的方法在道路干線上設計出一套適配于該路段通行且具有一定周期規律的信號燈控制系統。 使得車流在預定的時速下能連續避開多個道口紅燈,保持通行順暢,減少交叉口前的停車延誤,提升道路整體通行能力。

3 處治方案實施過程和控制要點

3.1 綠波控制系統及路面渠化導流標線等方案

該路段限速標準, 大中型客貨車為60 km/h,小型車輛為80 km/h。根據交警部門提供的相關數據結合現場調查, 進入該段落平均車速約為50 km/h。將A 段落往福州方向一處交通信號燈記為F 點,往廣東方向另一處交通信號燈記為G 點。綜合前后2 處信號燈距離和通行情況, 采用VISSIM 軟件對上述方法進行模擬驗證, 計算得到以下數據:設定綠燈時間△t1=60 s,紅燈時間△t2=40 s,而且下一路口紅綠燈亮起總比當前路口紅綠燈滯后△t=50 s。要求汽車在下一路口綠燈再次亮起后能通過該路口,汽車可以看做質點,不計通過路口的時間,道路通行順暢[2]。 同時對現有的交通信號燈進行優化調整以適配綠波控制系統,A 段落優化如圖3 所示。

圖3 A 段落優化示意圖

實施方案為:(1)取消省道②號、縣道③號的兩處信號燈;(2)優化國道④號信號燈位置與②號、③號信號燈相結合組成新的信號燈組L;(3)結合A段落綠波控制計算成果,合理調整國道①號信號燈和L 組合信號燈的綠燈和紅燈時間,與路段通行情況相匹配;(4)新增國道與鄉道交叉口一處⑤號信號燈。 該處信號燈的紅綠燈時間設定與L 組合燈組的時間設定動態結合。 主要控制要點為:(1)做好省道與縣道2 條線路的地面導流標線劃分;(2)采用L組合燈組代替原先復雜繁瑣的②號、③號、④號,有效整合通行要素, 保證省道、 縣道左轉同步進行;(3)在①號信號燈組綠燈亮起時,在保證安全前提下,使省道、縣道右轉車輛能同步并線,提升該路段的通行能力;(4)調整好L 組合燈組與⑤號信號燈的最小延遲時間,結合綠波控制系統最大限度確保橋面停車的數量和時長,減少由于橋面長期停車引起的支座偏壓等病害的產生。

3.2 路面病害處理方案

變更原設計路面處置方案,基層處置措施不變,主要修改面層結構。 將A 段落區域范圍內路面面層全部采用抗折強度5.0 MPa 早強速凝水泥砼面層并且布置邊緣鋼筋和部分角隅鋼筋。 主要優點:(1)能在短時間內達到預期強度,減少養護時間,滿足通行要求;(2)交叉口水泥砼路面相比瀝青面層更耐磨,同時能有效抵抗車輛啟停時,輪胎對面層推擠產生的瀝青面層擁包及剝落等病害;(3)相比使用瀝青砼面層更具有經濟性的優勢。 該方案的不足在于:(1)無法采用機械化一次性完成施工,需要合理布置交通管控,養護時間較長;(2)整體的線性美觀和平整度較難控制。 主要控制要點為:(1)路口水泥砼面層施工必須提前規劃好交通管控方案;(2)優化配合比設計, 嚴格控制外加劑的摻量與拌和時間;(3)做好原材料檢驗及現場檢測確保各項指標符合規范要求;(4)采用三輥軸機組施工,做好排插振搗結合人工插入式振搗,確保新舊面板交界處、邊角等部位振搗密實;(5)控制好拆模和切縫時間;(6)做好養生工作。

3.3 省道、縣道、鄉道路口優化方案

省道與縣道連接處采用回填結合現有車道進行擴容,用于滿足縣道和省道之間聯通的車道。 主要控制要點為:(1)做好試驗檢測工作確保底基層、基層壓實度等相關指標滿足規范要求;(2)采用級配碎石底基層+5%水泥穩定碎石基層,且應保證與原路面基層接縫平直,做好接縫處理;(3)鄉道口減速帶安裝前路面必須清理潔凈,植入路面膨脹螺栓采用環氧樹脂填充空隙。

3.4 橋梁病害處理方案

本次橋梁病害處理方案如下:采用頂升法更換支座, 分幅更換伸縮縫及修復破損的錨固混凝土。結合上述的綠波控制系統,很大程度地緩解和改善了橋梁支座偏壓等病害, 延長了橋梁使用壽命,保障了通行安全。

4 運用綠波控制系統后效果對比

原方案主要缺點:(1)交通信號燈控制系統復雜繁瑣,需要綜合統籌計算①號、②號、③號、④號信號燈的交叉控制時間;(2)④號信號燈位于B 橋梁搭板處,導致長期以來上行往福州方向車輛在此處停車等候,而汽車啟停時輪胎對路面造成的推擠是導致橋頭搭板病害的主要原因;(3)路口信號燈的控制系統復雜,紅燈時間較長為90 s,停車區域又較短導致汽車長時間停留在右幅橋面,導致橋梁支座偏壓等病害產生;(4)汽車上行往福州方向遇紅燈時需提前剎車,或者緊急制動,而且這一系列規避動作駕駛員主要在B 橋梁上完成,由此加重B橋梁病害的產生;(5)長時間的紅燈導致停車段落延伸至國道與鄉道口交接處, 導致該路口通行受阻,同時增加安全隱患。 運用綠波控制系統后優點:(1)采用L 組合燈組同時控制多個路口,整合綜合信息,紅燈時長從90 s 縮短至40 s,大幅提升了通行能力;(2)⑤號信號燈的設置將原來停車位置前移至鄉道口,減少車輛大面積在右幅橋面停車,減輕橋面靜載,減少支座偏壓等病害;(3)減少大量車輛在搭板處,橋面等位置啟停和緊急制動,改善B 橋梁其他病害的產生;(4)⑤號信號燈很大程度地解決了該路口通行受阻等問題,通行性能和安全性能大幅提升。

5 未來展望及相關建議

城市道路橋梁交叉口以及高架橋兩端普遍存在長期停車引發的各種路面和橋梁相關病害。 如何運用綠波控制系統,結合5G 平臺及物聯網技術,改善、 監測和預防各類病害及各種道路交通違法行為, 通過及時反饋路況信息和車路協同運行信息、道路橋梁荷載信息等數據, 預防和減少事故發生,這將是未來發展的一個重要方向。 具體來看,建議在橋梁支座處及重要部位安裝應力監測等傳感系統,借助先進的數字模擬系統分析,監測橋梁健康狀態,建立道路橋梁病害預警反饋系統。 使各種路況信息和車輛識別及違法信息依托5G 平臺建立道路橋梁管養監測平臺,與公路養護中心和交通指揮系統中心實時互聯,做到對路網的通行狀態、健康狀態的動態管理,從而在有效打擊和懲處道路違法犯罪行為,保護路產路權的同時,保障人民群眾的出行安全。

6 結語

本次國道路面改造工程項目A 路段的病害處理方案未增加資金投入,同時將原設計瀝青路面節省的費用用于道路擴容優化、行車安全提升優化和路面導流標線優化以及綠波控制系統的嘗試應用。該改造方案有效地改善了長期橋面停車引起的橋梁支座偏壓變形等病害,減少了紅綠燈路口處的車轍、沉陷、擁包等病害,降低該路段的交通事故率,提升道路通行能力, 具有一定的經濟社會效益,對于同類型項目具有一定的參考意義。