不同開挖進尺下隧道噴錨支護結構受力分析

谷莉薇

(山西省交通開發投資集團有限公司,山西 太原 030006)

引言

支護結構是保證隧道開挖過程安全的最重要前提,針對支護結構的受力分析,國內已有不少學者應用各種手段,包括現場實測、數值模擬等方式展開了大量研究工作[1-3]。噴錨支護也是現有公路隧道最常見的支護方式之一[4-5]。

1 工程概況

隧址區地質構造復雜,隧道圍巖等級低,上層土為風化土,中層主要為風化巖,下層圍巖巖性主要為千枚巖,薄層片狀構造并帶有絲絹光澤,片理產狀320~350∠40~50,巖體碎裂,節理裂隙發育,節理多為張節理,抗風化能力差、自穩能力差,巖體易沿片理傾向坍落,施工風險極高,圍巖等級為V級。

2 模型建立及參數

2.1 隧道模型建立

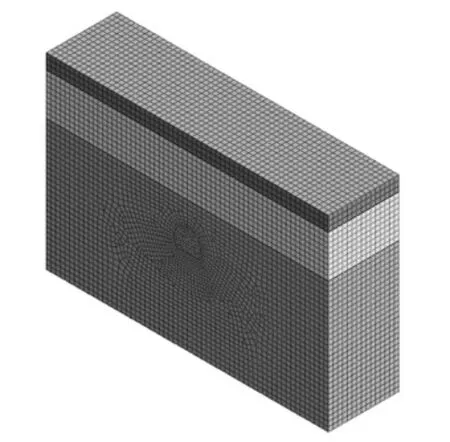

假定圍巖性質為連續、均質及各向同性,初始地應力場為自重應力,即σz=γH,采用摩爾-庫倫屈服準則[6]。初期支護中噴射混凝土采用2D板單元模擬;錨桿采用1D植入式桁架單元模擬;巖體采用3D實體單元模擬。

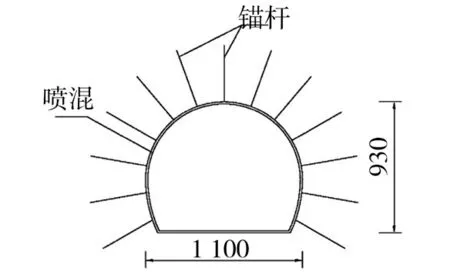

本次計算區域橫向120 m、豎向80 m、縱向30 m,模型方向規定:隧道開挖方向為Y軸正向,豎直向下為Z軸正向,隧道掘進橫斷面向左方向為X軸正向,數值模型見圖1。模型邊界X、Y方向位移面施加約束;底部邊界Z方向位移面施加約束;模型高度范圍有三層土體,第一層土為風化土,厚度為7.5 m; 第二層土為風化巖,厚度為17.5 m;第三層土為軟巖,厚度為55 m。采用噴錨支護的方式,錨桿采用2×1.8 m的間距布置。隧道斷面尺寸、模型實體單元及結構單元示意見圖1~圖2。分別取1.0 m、1.5 m、 2.0 m、3.0 m四種開挖進尺。

圖1 隧道斷面尺寸/mm

圖2 實體單元

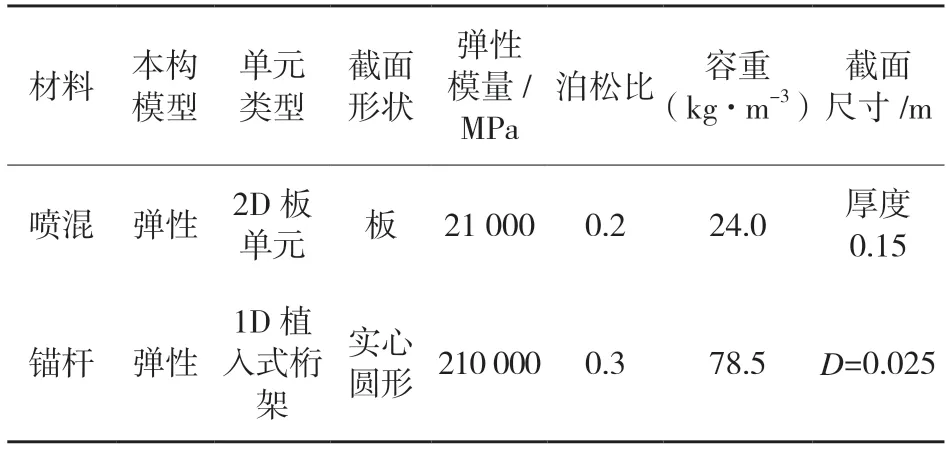

2.2 模型參數

根據《公路隧道設計細則》(JTG/T D70—2010)[7],隧道的圍巖參數見表1,支護參數見表2。

表1 模型計算土層物理力學指標

表2 噴錨支護材料參數

2.3 數值分析工況

利用Midas/GTS中的施工階段分析功能設置開挖進尺為1.0 m、1.5 m、2.0 m、3.0 m四種分析工況,工況設計見表3。

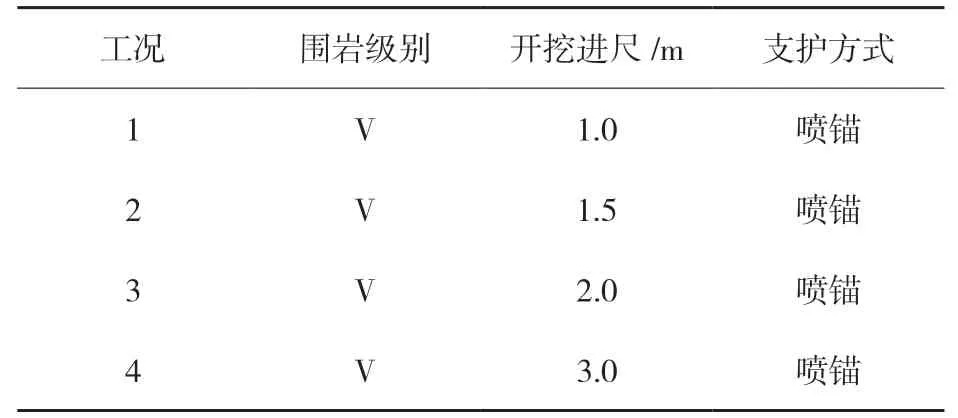

表3 工況設計

3 數值模擬結果分析

3.1 錨桿軸力分析

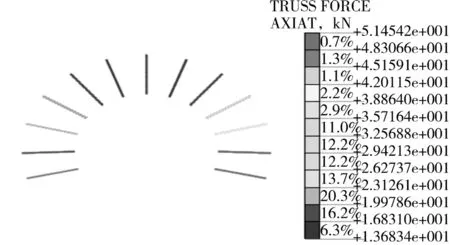

導出錨桿軸力受力情況見圖3。

圖3 錨桿軸力受力(開挖進尺:1.5 m)

由圖3可以看出,錨桿軸力由桿頭至桿尾逐漸增大。隧道錨桿軸力沿隧道中軸線左右基本呈對稱分布,且拱頂處錨桿軸力值較小,但并不是最小值,錨桿軸力最小值位于隧道拱肩處,拱腰處錨桿軸力值最大。錨桿軸力最大值為51.45 kN,最小值為13.68 kN。

分析不同進尺開挖過程中錨桿軸力變化情況,受篇幅限制,僅分析3 m開挖進尺下S1、S6、S11的錨桿軸力。根據模擬結果,錨桿軸力最大值位于隧道拱腰處,最小值位于隧道拱肩處;且發現隨著開挖步數的增加,處于隧道面同一位置不同開挖長度處的錨桿其軸力最大值逐漸往后移,至開挖貫通后錨桿軸力最大值位于S11開挖斷面。錨桿軸力最大值位置的后移并不意味著位于開挖步數前的同位置處錨桿軸力有所減小,S11開挖之后,位于S1拱腰處的錨桿軸力值為38.44 kN,大于S1開挖后同位置處的錨桿軸力值26.6 kN。因此,可以認為隨著隧道開挖步數,錨桿軸力值在不斷增大。

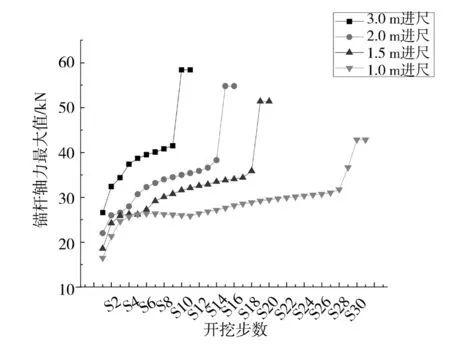

分析不同開挖進尺下錨桿軸力最大值變化,見圖4。

圖4 錨桿軸力最大值變化

由圖4可知:(1)開挖S1后,1.0 m、1.5 m、2.0 m、 3.0 m的錨桿軸力最大值分別為16.49 kN、18.63 kN、 22.47 kN、26.68 kN,可以發現初始開挖下,開挖進尺越大,錨桿軸力最大值也越大。隨著開挖步數的進行,錨桿軸力最大值也在不斷增大。且仍存在開挖進尺越大,錨桿軸力最大值越大的情況。(2)四種開挖進尺下,在開挖至最后一進尺時,錨桿軸力最大值均發生了突變,最后保持穩定。分析認為在開挖貫通后,隧道圍巖應力重分布變化較大,從而出現了錨桿軸力最大值甚至隧道錨桿整體軸力值均發生了一次迅速增大的突變,直至穩定。

3.2 噴混受力分析

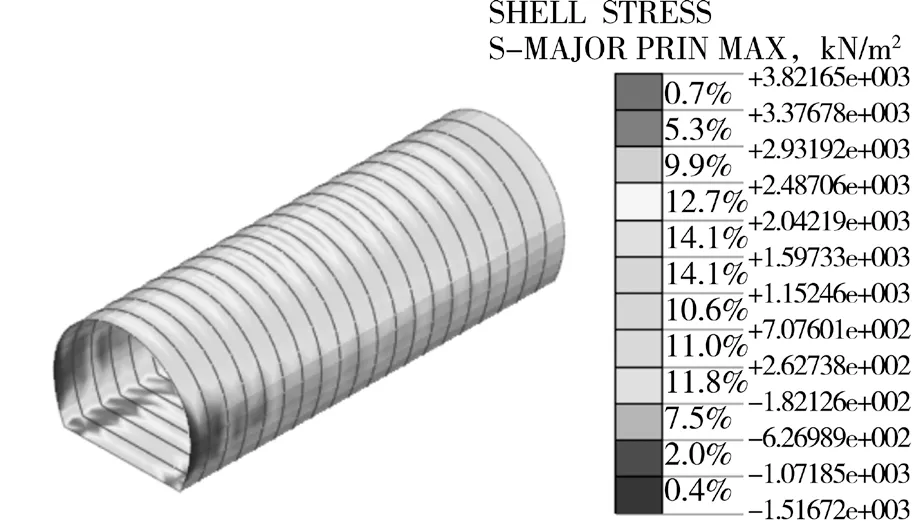

分析噴混結構受力情況,導出噴混結構最大主應力見圖5。

圖5 噴混結構最大主應力分布(開挖進尺:1.5 m)

由圖5可以看出:(1)噴混結構最大主應力中最大拉應力為3.82×103kN/m2,最大壓應力為1.52×103kN/m2。(2)在噴混結構的拱腳處出現明顯的應力集中現象,因此,在開挖支護過程應著重注意結構拱腳處受力變形情況。

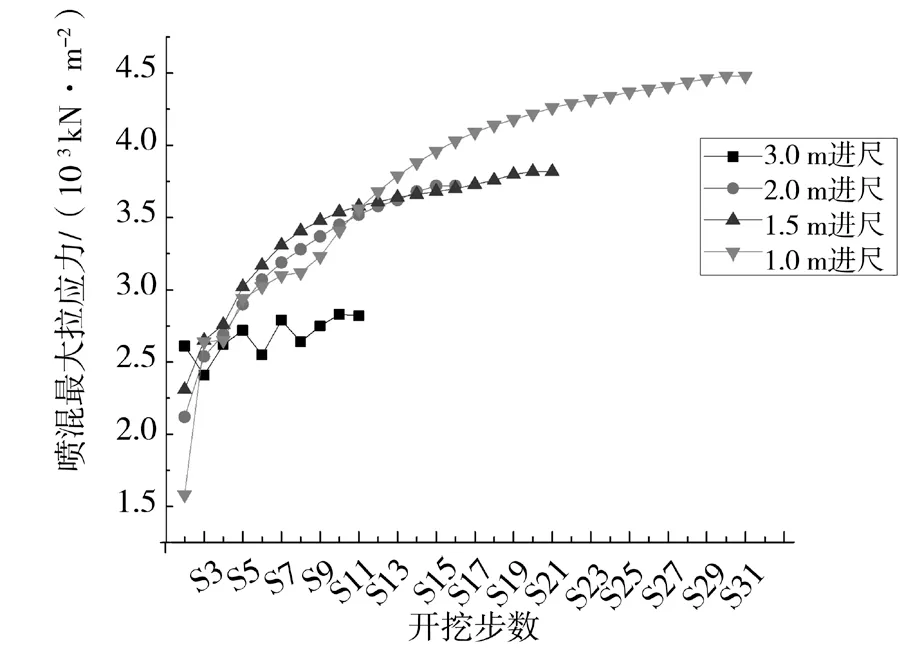

為了分析開挖過程不同開挖進尺下噴混的受力情況,受篇幅限制,僅分析2 m開挖進尺下S2、S8、S16的錨桿軸力。根據模擬結果,噴混結構的最大拉應力隨著開挖進尺在不斷增大,且在結構拱腳處應力集中現象始終在開挖過程中存在。因此,分析不同開挖進尺下開挖過程中噴混結構最大拉應力值變化情況,繪制圖6。

圖6 噴混結構最大拉應力變化

由圖6可以發現,不同開挖進尺的噴混結構最大拉應力隨著開挖步數的進行均呈現不斷增大的趨勢,且增大幅度在逐漸減緩。開挖S1后,1.0 m、1.5 m、 2.0 m、3.0 m的噴混結構最大拉應力值分別為 1.58 kN/m2、2.31 kN/m2、2.12 kN/m2、2.61×103kN/m2, 可以發現初始開挖下,開挖進尺越大,噴混結構最大拉應力也越大,但隨著開挖步數進行,開挖進尺越小,噴混結構最大拉應力越大。開挖結束后1.0 m進尺的噴混結構最大拉應力值最大,為4.48 kN/m2;3.0 m 進尺的噴混結構最大拉應力值最小,為2.82 kN/m2;1.5 m和2.0 m開挖進尺的噴混結構最大拉應力值相差較小。因此,開挖進尺越大,噴混結構整體性越好,噴混結構最大拉應力越小,越有利于減小拱腳應力集中現象。

4 結語

(1)錨桿軸力由桿頭至桿尾逐漸增大,拱頂處錨桿軸力值較小,最小值位于隧道拱肩處,最大值位于拱腰處。(2)開挖S1后,開挖進尺越大,錨桿軸力最大值也越大,且隨著開挖步數的進行,錨桿軸力最大值也在不斷增大。(3)四種開挖進尺下,在開挖至最后一進尺后,因隧道圍巖應力重分布變化較大,錨桿軸力最大值甚至隧道錨桿整體軸力值均發生突變,最后趨于穩定。(4)噴混結構的最大拉應力隨著開挖步數在不斷增大,增大幅度在逐漸減緩,且在結構拱腳處應力集中現象始終在開挖過程中存在;開挖進尺越大,噴混結構整體性越好,噴混結構最大拉應力越小,越有利于減小拱腳應力集中現象。