基于文獻中藥湯劑復方治療紅斑狼瘡的用藥規律探討

楊虎輝 王明凱 秦雪琴 任慧云 岳 丹 王麗芬

1.云南中醫藥大學,云南 昆明 650500;2.云南中醫藥大學第一附屬醫院/云南省中醫醫院,云南 昆明 650021

系統性紅斑狼瘡(Systemic lupus erythematosus,SLE)是以青年女性為發病主要人群的自身免疫性疾病,并可引起多臟器損傷,主要臨床癥狀為皮膚黏膜損害、機體關節痛,且有口腔黏膜潰瘍等,其病因病機還未明確,多數學者認為其發生與免疫、遺傳、感染等因素有關[1]。SLE患病率高,我國流行病學調查顯示,SLE患病率約70/10萬,其中婦女高達113/10萬[2]。西醫多使用大劑量糖皮質激素或免疫抑制劑的治療,雖然可以緩解病情,但其不良反應較大,停藥后容易復發,并給患者造成巨大的經濟負擔[3]。現代臨床研究[4]顯示中醫藥治療或中西醫聯合治療在有效減輕西藥治療的毒副作用、提高患者生活質量、改善且減少并發癥、鞏固臨床療效等方面有突出的優勢。

現收集72篇中醫治療紅斑狼瘡的臨床觀察類文獻,把當代中醫治療紅斑狼瘡用藥性味歸經進行數據整理分析,從而得出用藥規律和組方原則并聚類分析出新方,為臨床用藥提供一定的參考和借鑒。

1 資料與方法

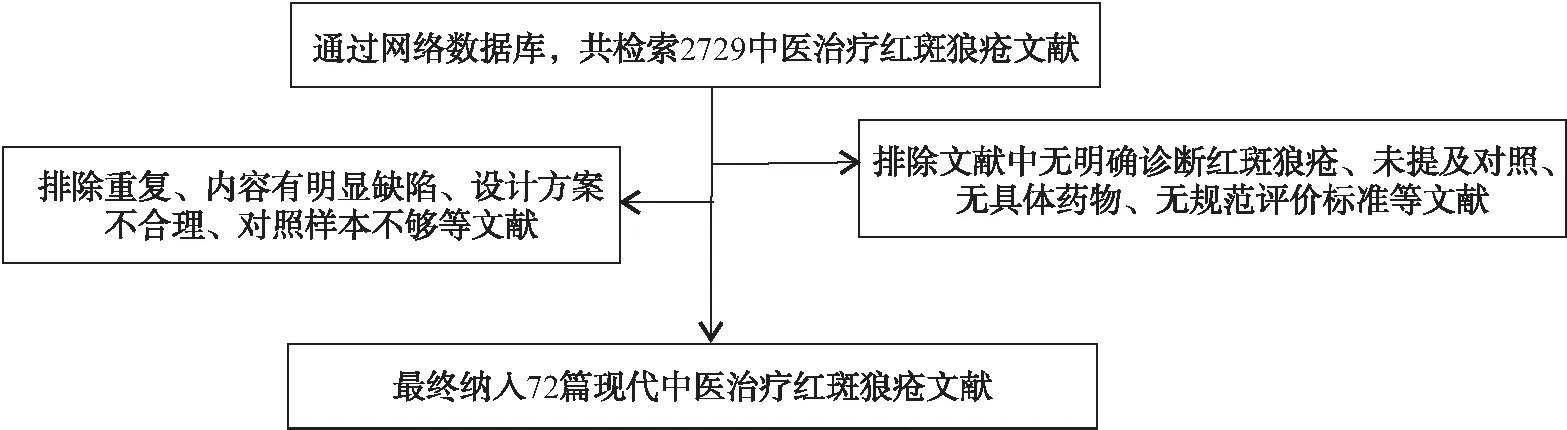

1.1 資料來源 中國知網(CNKI)、維普資訊(VIP)、中國生物文獻數據庫(CBM)、萬方全文數據庫、Pubmed數據庫已發表的文獻范圍內,檢索2729篇紅斑狼瘡中醫相關治療文獻,從中篩查出72份符合條件的中醫治療紅斑狼瘡臨床觀察文獻。根據不同中文數據庫的特征,以題名或主題詞(紅斑狼瘡臨床觀察、紅斑狼瘡的治療、紅斑狼瘡的療效)+題名或主題詞(中藥、中醫、草藥、湯劑、方劑)進行檢索;所有檢索策略均通過多次預檢索確定,以避免遺漏。檢索流程圖1如下。

1.2 納入標準 ①研究對象須有明確的診斷標準并確診為紅斑狼瘡。②試驗設計為對照試驗。③有規范的納入、排除標準及療效評價指標。④治療組與對照組的樣本量大致相當。⑤文獻有具體藥物。

1.3 排除標準 ①研究對象無明確的診斷標準且無法確診為紅斑狼瘡。②文獻未提及對照。③沒有規范的納入、排除標準及療效評價指標。④治療組樣本量與對照組樣本量差距超過50%。⑤文獻無具體藥物或藥物不完整。

1.4 數據規范 中藥名稱因炮制、地域、品種等不同而存在差異,確保數據準確,將異名同藥的藥物根據《中藥學》[5]做統一規范,如“生甘草”“炙甘草”統稱甘草收錄,“炙黃芪”“生黃芪”統稱為黃芪。藥物的性味歸經根據《中藥學》規范,如“黃芩”:味苦、辛、微寒,歸心、肝、腎經,清熱藥。

1.5 統計方法 將符合篩選要求并規范整理后的中藥復方藥物數據,包括中藥藥性、藥味、功效及歸經,采用二分類的量化方法處理,將每味中藥按“無=0,有=1”進行賦值,錄入Excel2010軟件,建立藥物電子數據庫,并采用Spss 20.0對藥物頻次進行描述性統計,其中用方頻率=出現頻次/中藥湯劑總數,用藥頻率=出現頻次/總頻次。采用Weka 3.8對藥物潛在關聯規則進行分析,其中支持度是包含前項A的記錄與總記錄的比值;If A then B,則他的支持度為:S=p(A)/p(總);置信度為:C=p(A and B)/p(A);提升度為:L=p(A and B)/p(B)。采用Cytoscape 3.6.1對所得關聯規則進行網絡視圖制作。

2 結果

2.1 文獻數據篩選結果 根據上述收索治療紅斑狼瘡2729篇,參照納入、排除標準,最終納入72篇中醫治療紅斑狼瘡臨床觀察對照類文獻,其中涉及中藥湯劑94首[15-20];中藥155味,累計使用總頻次1088味次、藥性總頻次1088次,藥味總頻次1672次,歸經總頻次2775次。

2.2 高頻藥物使用分布 統計結果示:使用頻次≥14的藥物分別為生地黃、甘草、黃芪、牡丹皮等,累計使用頻次636次,累計占總頻次(1088次)的58.32%。統計結果詳見表1。

表1 治療紅斑狼瘡高頻藥物使用分布表

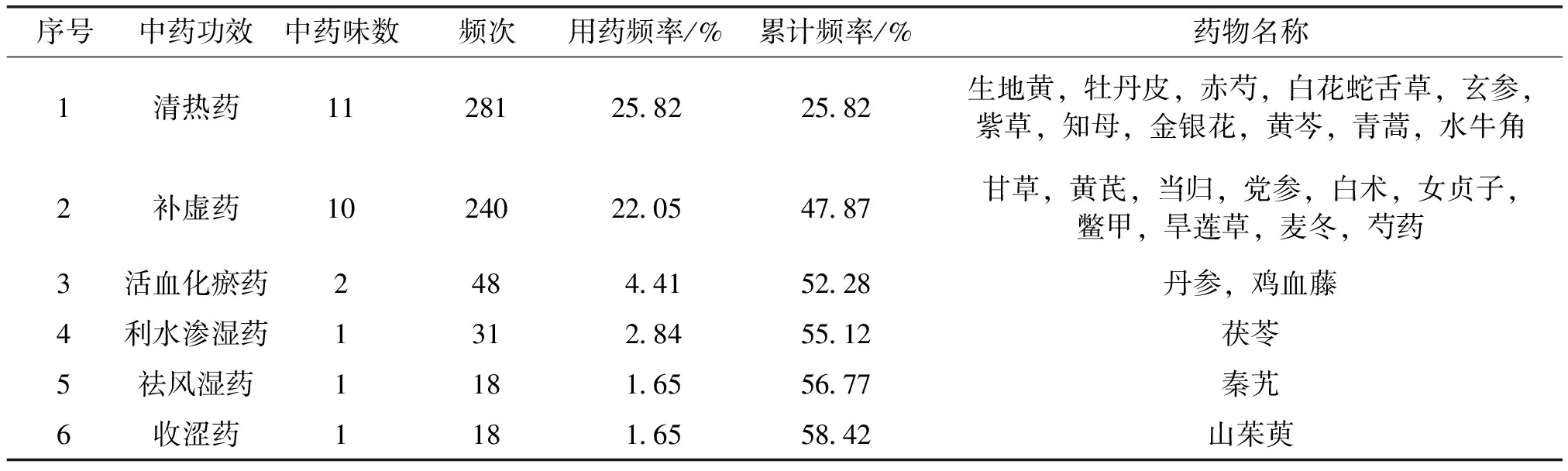

2.3 高頻藥物功效分布 統計結果示:使用頻次≥14的藥物功效分別為清熱藥、補虛藥、活血化瘀藥等6類,其中清熱藥>補虛藥>活血化瘀藥,以上藥物功效累計頻次636次,累計占總頻次(1088次)的58.42%。統計結果詳見表2。

表2 治療紅斑狼瘡藥物功效歸類分布表

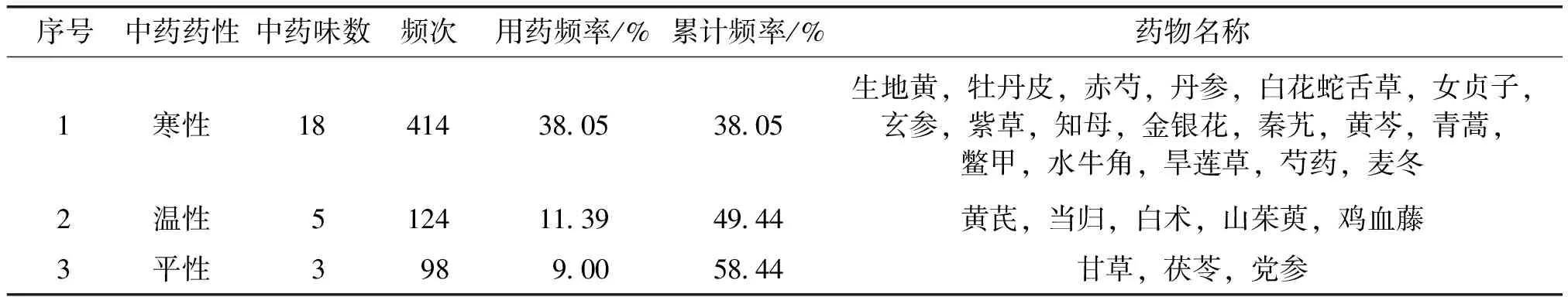

2.4 高頻藥物藥性分布 統計結果示:使用頻次≥14的藥物藥性分別為寒性、溫性、平性。其中寒性>溫性>平性,以上藥性累計使用頻次636次,累計占藥性總頻次(1088次)的58.44%。統計結果詳見表3。

表3 治療紅斑狼瘡藥物藥性歸類分布表

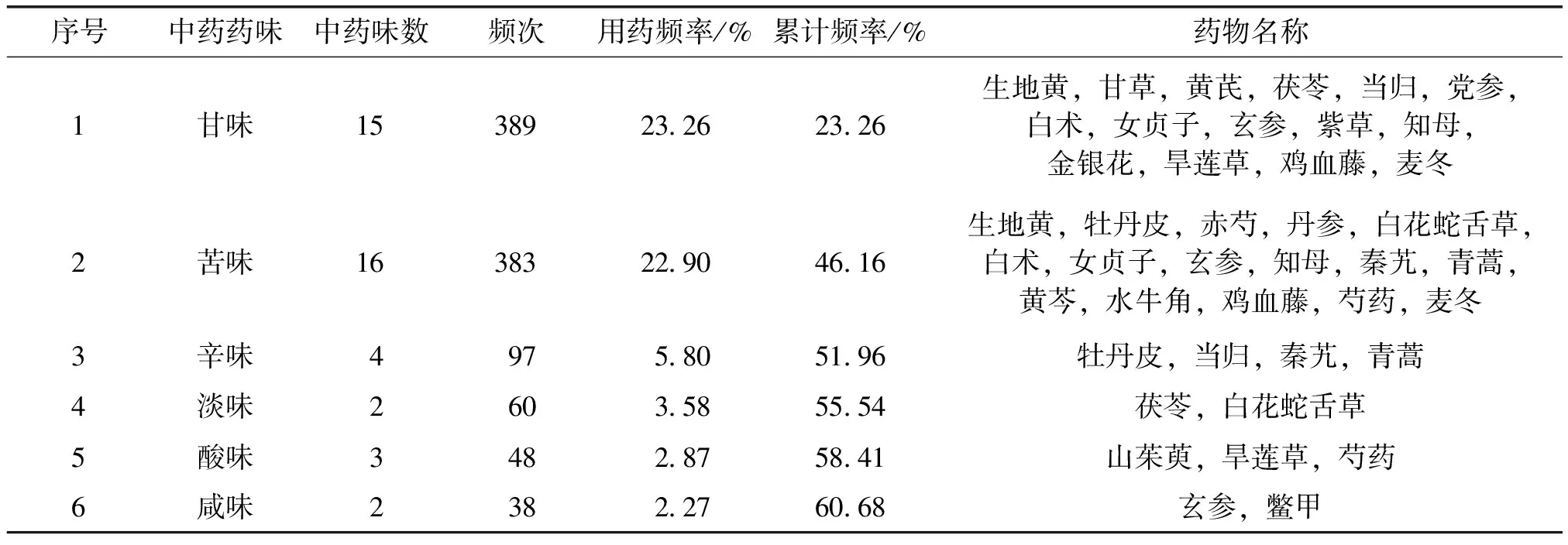

2.5 高頻藥物藥味分布 統計結果示:使用頻次≥14的藥物藥味分別為甘味、苦味、辛味等6味,其中甘味>苦味>辛味,以上藥味累計使用頻次1015次,累計占藥味總頻次(1672次)的60.68%。統計結果詳見表4。

表4 治療紅斑狼瘡藥物藥味歸類分布表

2.6 高頻藥物歸經分布 統計結果示:使用頻次≥14的藥物歸經分別為肝經、心經、脾經、胃經、肺經、腎經等9類。其中肝經>心經>脾經>胃經>肺經>腎經,以上歸經累計使用頻次1626次,累計占歸經總頻次(2775次)的58.55%。統計結果詳見表5。

表5 治療紅斑狼瘡藥物歸經歸類分布表

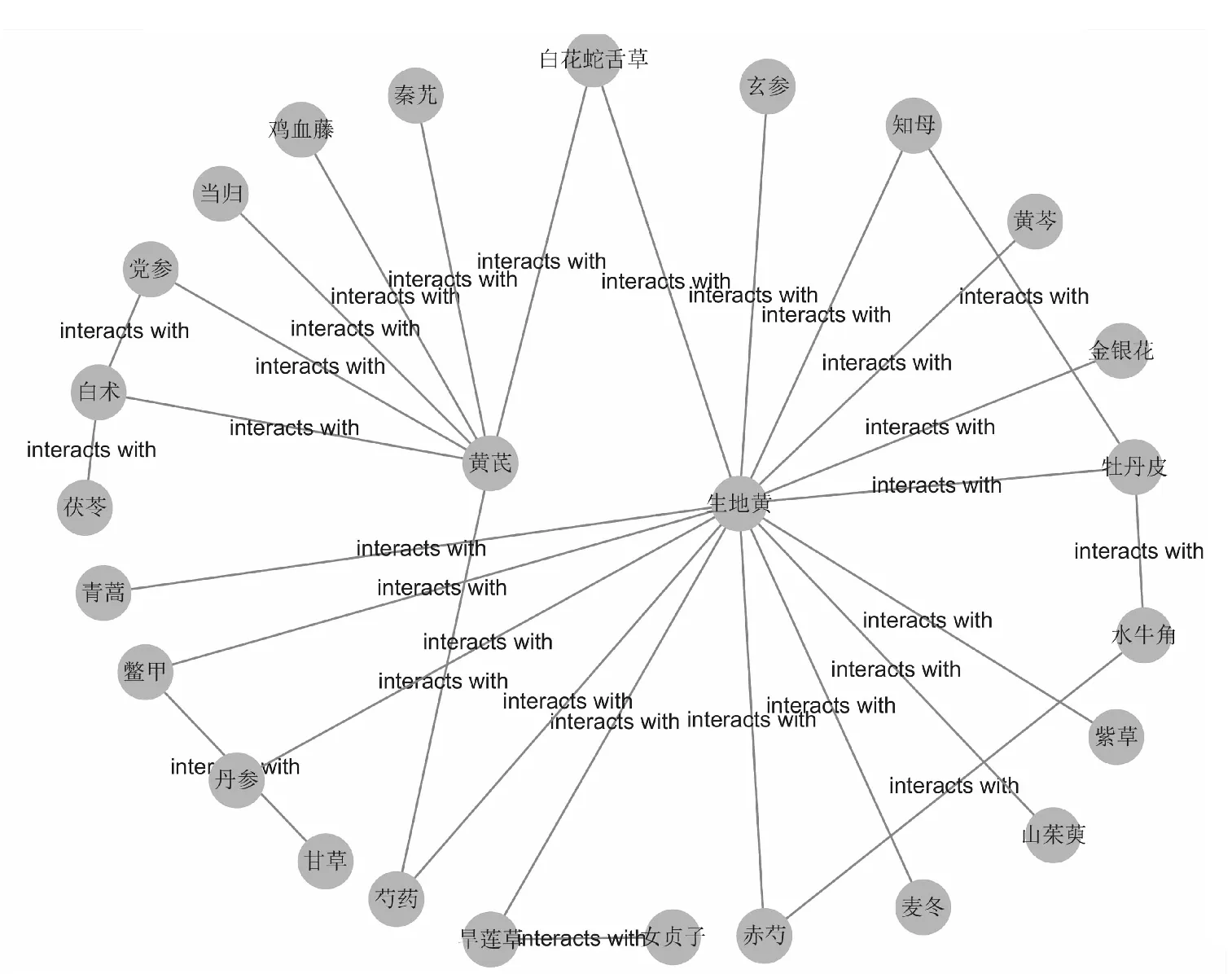

2.7 高頻藥物關聯規則 找出強規則是關聯規則挖掘的目的,其需明確的參數是支持度(Support)、置信度(Confidence)和提升度(Lift)。支持度主要是評估關聯的普遍性;置信度主要是評估精確度(可信度);提升度主要是用于評估規則是否可用的指標。研究選擇以最小支持度19%、最小置信度63%和最大前項數1進行關聯規則分析;所得藥對配伍規則結果,見表6;根據藥對的關聯規則,采用網絡視圖的方式將藥對關聯規則展示出來,如圖2所示。

表6 治療紅斑狼瘡藥對關聯規則

圖2 最小支持度為19%、最小置信度為63%和最大前項數為1的藥對組關聯規則網絡視圖(藥物連線越多,表示使用頻次越多)

3 討論

研究利用數據挖掘技術,選取72篇中醫治療紅斑狼瘡臨床觀察文獻,分析其藥物性味歸經規律,對當代紅斑狼瘡的治療有著一定的借鑒和參考意義。

根據紅斑狼瘡的臨床表現,中醫將其命名為“溫毒發斑”“蝶瘡流濁”等。《金匱要略·百合狐惑陰陽毒病脈證治》指出:“陽毒之為病,面赤斑斑如錦紋,咽喉痛,唾膿血;陰毒之為,面目青,身痛如被杖,咽喉痛。”將陰毒病、陽毒病合稱為陰陽毒,與SLE臨床皮膚黏膜的盤狀紅斑、面部赤斑及凍瘡樣皮損等相類似。當代醫家在結合古人認識的基礎上,通過現代研究手段,對紅斑狼瘡有了更為深入的理解。艾儒棣[6]認為該病以真陰不足為本,熱毒瘀阻為標,君火不明、相火妄動,郁熱瘀久生毒,耗損真陰,衛氣不固,內外合邪,燔灼營血,臟腑相繼受損。夏嘉等[7]認為紅斑狼瘡的致病因素中,“瘀”為致病關鍵,既是病因、也為疾病產物,氣血瘀滯貫穿疾病始終,停于脈中,則傷脈絡,使病情遷延日久,所以活血化瘀之法必不可少。王圣祥等[8]從伏氣溫病角度認識紅斑狼瘡,認為其為伏溫致病,邪伏藏少陰腎,病發在厥陰肝,肝腎功能的損害為其本。而本次文獻數據研究紅斑狼瘡高頻藥物以清熱藥為主,輔以補虛和活血化瘀藥。同時藥物歸經以肝、心、脾、胃、肺、腎經等,符合當代醫家對紅斑狼瘡的病因病機的認識,進一步佐證當代中醫治療紅斑狼瘡的正確性。

3.1 高頻藥物使用分布分析 頻次前3位的藥物分別有生地黃(55次)、甘草(41次)、黃芪(41次)。生地黃具有清熱涼血、養陰生津的功效。現代藥理研究[9]表明,生地黃具有免疫調節、降溫抗炎、降壓強心、補血保肝等作用。對于紅斑狼瘡的免疫調節,抗炎降溫有著積極的作用。甘草具有益氣補中、清熱解毒、祛痰止咳、緩急止痛、調和藥性的功效。藥理研究[10]表明,它有抗氧化、抗炎調免疫、抗潰瘍、解毒抗癌、抗肝纖維化等藥理作用。對于紅斑狼瘡解毒抗炎、抗氧化及造成的肝臟損害,有著重要的作用。黃芪具有補氣升陽、益衛固表、利水消腫、托瘡生肌的功效。藥理研究[11]表明,黃芪化學成分多而復雜,具有抗炎、抗病毒、提高免疫以及改善心臟和脾胃功能等作用。紅斑狼瘡會主要造成心肺和脾胃功能的損害,黃芪不僅可以有效的調節免疫系統、抗炎、抗病毒,而且可以有效的改善主要受損臟器的功能,在紅斑狼瘡的治療和愈后方面都有著重要的作用。以上三種高頻藥物通過調節人體免疫系統,抗炎,改善心、肝、脾胃等受損臟腑的功能發揮治療紅斑狼瘡的作用,對中醫藥治療紅斑狼瘡有著一定的借鑒價值。

3.2 高頻藥物功效分布分析 頻次前3位的藥物有清熱藥(281次)、補虛藥(240次)、活血化瘀藥(48次)。現代學者[12]認為紅斑狼瘡以陰虧為本、邪熱瘀毒為標,先天稟賦不足、腎陰虧虛、陰陽失和、氣血不調、氣滯血瘀是其發病基礎;六淫傷及血分,瘀而化熱,久成瘀熱毒邪,外傷肌膚,內蝕筋骨而發病。本次文獻研究紅斑狼瘡以清熱為主,配合補虛藥和活血化瘀藥,符合當代對紅斑狼瘡中醫病機的發病機理,進一步證實補益脾肺、調肝益腎、滋陰清熱、活血解毒法的正確性,對臨床治療紅斑狼瘡有著一定的指導意義。

3.3 高頻藥物藥性分布分析 藥性頻次前3位為寒性(414次)、溫性(124次)、平性(98次)。從當代中醫對紅斑狼瘡的病因病機的認識來看,該病根于素稟陰虛,因于熱毒內侵;病機特點為本虛標實,可傷及五臟,以心、脾、腎三臟為主[13]。本次文獻研究治療紅斑狼瘡的藥物以寒性、溫性、平性為主,符合其本虛標實,陰虧為本,熱毒為標的病機特點。

3.4 高頻藥物藥味分布分析 藥味頻次前3位為甘(284次)、苦(199次)、辛(108次)。甘味能補、能和、能緩,可顧護脾胃,扶正祛邪,治病求本,調和諸藥;苦味能泄火、能燥濕、能堅陰,具有清熱燥濕、瀉火存陰的功效;辛味能散、能行,有發散、行氣、行血的作用。甘味顧護脾胃、苦味瀉火存陰、辛味行氣血,三種藥味結合使用,符合紅斑狼瘡熱毒外侵,陰虧內熱,氣滯血瘀的病因病機。

3.5 高頻藥物歸經分布分析 歸經頻次前5位為肝經(384次)、心經(319次)、脾經(233次)、胃經(207次)、肺經(198)、腎經(198)。中醫認為紅斑狼瘡發病內因為先天稟賦不足,肝腎虧虛,氣血陰陽失調,導致氣滯血瘀;外因為六淫之邪侵襲肌表,流注肌膚、肌肉、四肢關節,郁而化熱結毒,損傷五臟六腑,內外相合致病,病機為本虛標實,本虛包括肝腎陰虛、陰虛內熱、脾腎陽虛,標實包括熱毒熾盛、氣滯血瘀、痰濁阻絡。概而言之,本病以陰虛血熱為主,瘀血阻滯為輔,主要表現為毒、瘀、虛3個方面[14]。本次紅斑狼瘡文獻的藥物歸經為肝經、心經、脾經、腎經等,符合中醫對紅斑狼瘡的病機認識,進一步揭示了紅斑狼瘡的致病臟腑,對其針對性的治療有著積極意義。

3.6 高頻藥物關聯規則分析 當以最小置信度63%、最小支持度19%和最大前項數1進行關聯規則分析;所得藥對支持度最高的為牡丹皮-生地黃,其次是丹參-黃芪、赤芍-生地黃、白花蛇舌草-生地黃、白術-黨參等,以上5組藥對共用可有滋陰清熱、涼血解毒、活血化瘀、補氣健脾之效。以上藥物關聯,在臨床治療紅斑狼瘡中有著一定的實用價值。

4 結語

本研究通過對紅斑狼瘡藥物頻數分析、關聯關系分析及復雜系統熵聚類分析,得出治療紅斑狼瘡用藥組方的規律。可以發現,醫家治療紅斑狼瘡常用生地黃、甘草、黃芪、牡丹皮等藥物,以補益脾肺、調肝益腎、滋陰清熱、活血解毒為治法。選藥多寒溫平,且歸經多為肝經、心經、脾經、腎經等;多選用牡丹皮-生地黃、丹參-黃芪、赤芍-生地黃、白花蛇舌草-生地黃、白術-黨參等藥物組合。對單個藥物組合的分析,可以發現其以滋陰清熱、涼血解毒、活血化瘀、補氣健脾為主。此次文獻研究為中醫治療紅斑狼瘡提供一定參考和借鑒。