貴港市人民路工程方案設計要點淺析

呂永藝

(中國市政工程西南設計研究總院有限公司,四川 成都 610081)

1 概 述

1.1 項目背景

廣西貴港市地理位置優越,是一個特殊的內河港口,城區內有郁江橫貫而過。近年來貴港市政府大力發展郁江兩岸,力爭達成城市與沿江景觀相融合,生態優美、景觀舒適的沿江公園帶。

規劃的貴港市人民路正處在城區的沿江帶上,項目沿郁江北岸延伸,由西向東,連通了城區與沿江公園帶,是貴港重點景觀和交通地帶。因此為加快貴港城市發展,完善路網結構,切實提高城區市容市貌,改善周邊群眾出行條件,該項目應運而生。

1.2 工程位置

擬建的人民路是一條結合郁江景觀打造的交通性支路,位于貴港市港北區郁江北岸,呈東西走向,相交道路有建設路、中山路、解放路及和平路。道路服務單側用地(北側),主要為居住用地和商業用地,道路南側為郁江,主要用于景觀公園的打造。

據此,道路的功能定位主要為承擔區域交通集散通道和周邊居民交通出行作用,作為郁江景觀公園旁的主要道路,為城市居民提供休閑場所。

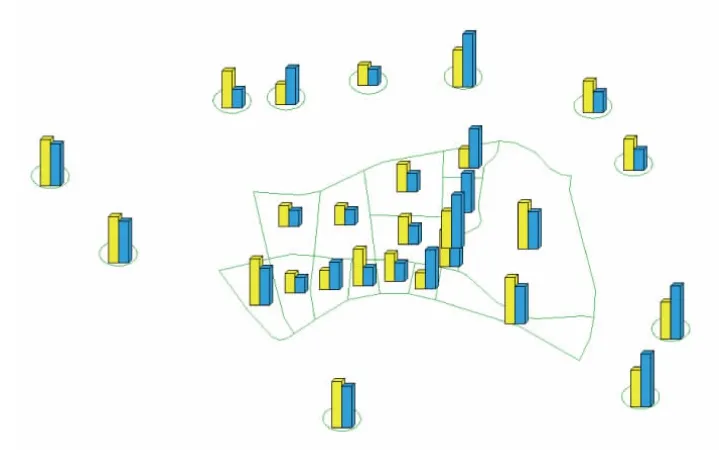

該工程位置示意如圖1 所示。

1.3 工程規模

依照規劃定位,人民路起于建設路,由西往東,依次與建設西路、小江橋、中山路、經一路、經二路、西五街、經三路、解放路及和平路相交,終于和平路,道路設計全長2 025.595 m,道路紅線寬度24 m,為新建道路工程。道路等級為城市次干路,設計速度30 km/h,推薦的標準橫斷面為一塊板形式,兩側3 m 人行道,車行道為18 m,紅線寬度24 m。

圖1 工程位置示意圖

1.4 該項目沿線情況

人民路屬新建道路,擬建場地位于貴港市郁江北堤旁,呈東西走向,場地地勢較平、地形平緩,適宜進行工程建設。

道路南側現狀沿線以居住用地為主,分布較多的村落,房屋密集,拆遷量較大,從起點至終點依次分布有婦幼保健院、人民醫院、梓橦寺、天主教堂、大南門等標志性構造物。 道路北側臨近郁江,主要以現狀防洪堤為主。

2 設計思路

本著尊重規劃、滿足規范、意識超前、方便使用、經濟合理的設計原則,通過該工程設計,希望創建一座“人·交通·環境”和諧發展的城市道路,達到科學合理的交通組織、主次分明的功能定位的綜合整合設計。

在對道路整體性設計深入思考及梳理后,確定道路的各項指標如下:

道路等級:城市次干路。

道路紅線寬度:24 m。

路面設計標準軸載:BZZ-100 kN。

計算行車速度:30 km/h。

交通等級:中交通。

路面結構達到臨界狀態的年限:瀝青路面為15 a。

防洪標準:50 a 一遇洪水。

該項目除了常規的平縱橫等設計外,其設計研究要點應著重放在以下幾點:

(1)該項目為沿江道路,需要防洪設施對道路的影響。

(2)該項目規劃提供的橫斷面車行道為2 車道,需根據近遠期交通量分析,確定該道路車道數的合理性。

(3)參考當地現有道路路面結構設計和使用情況,綜合考慮區域氣候、降雨、環境及原材料情況,考慮道路路面結構類型。

3 要點解析

在城市總體規劃思想指導下,綜合分析區域規劃、道路環境,充分結合現狀地形、地貌和地物特點,工程方案應滿足沿線的防洪要求,滿足交通發展的近、遠期要求,滿足線形設計有關規范的要求,滿足路面、路基技術指標要求,以下逐一展開進行淺析。

3.1 道路沿江設計思路

項目結合防洪堤現狀,總體設計思路如下:

(1)路堤分離段。道路在現狀防洪堤段內側,以路堤分離的形式建設,盡量貼合現狀的地形標高,能與沿線各單位、各小區及路網的標高順利銜接,利于周邊地塊的后續開發,同時既能減少對防洪堤的干擾,又能滿足防洪的要求。

(2)路堤結合段。無防洪堤段,采用堤路結合形式,該范圍作為郁江景觀公園打造的區域,現狀地面較高,路堤結合后道路臨江側視野開闊,有較好的觀景平臺,在路側人行道就能欣賞江岸美景。

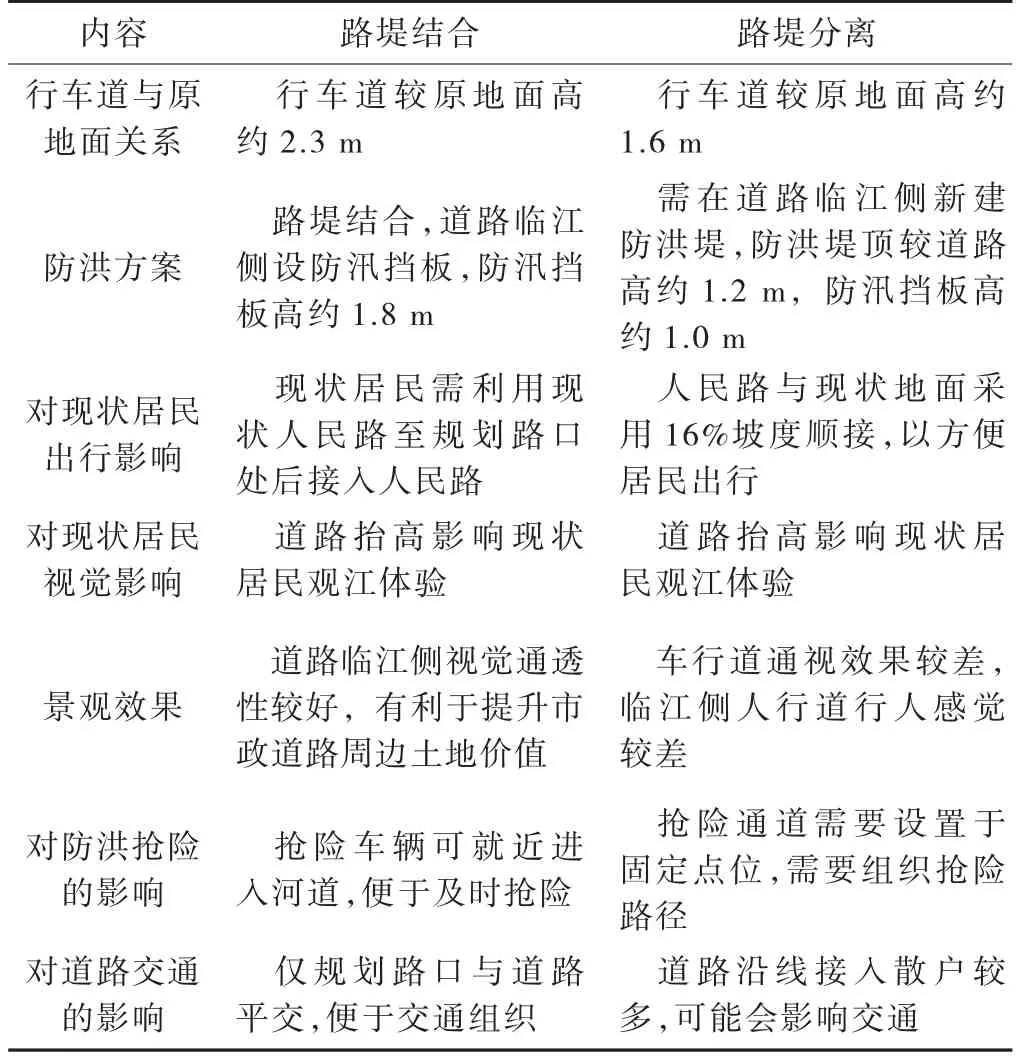

根據以上情況,路堤結合和路堤分離的方案對項目的不同情況影響見表1。

3.2 交通量預測

3.2.1 交通量需求預測及交通特征分析

人民路作為沿江城市道路,其景觀效果作用更甚于其交通功能,在弱化其通行能力的同時也需要滿足片區交通流量的合理分配,將人民路上的部分車流(特別是過境車流)轉至其他平行道路上,例如建設路等。因此采用TransCAD 軟件對該區域的交通流量進行設計分配,以達到平衡交通流量、分流人民路上的交通量的目的。

表1 路堤結合和路堤分離的方案對項目的不同情況影響

時間范圍:根據規范規定,該項目為次干路,交通量達到飽和的年限為15 a。預測2021 年底建設完成,預測基準年為2022 年,遠期2037 年。

空間范圍:直接影響區為該條道路及其相交道路;間接影響區為道路建成后影響的輻射范圍。

3.2.2 預測方法和技術路線

根據《貴港市城市總體規劃(2008—2030)》,結合遠期經濟增長預測,推算特征年的交通量,進而確定分配到該項目的交通量。

交通量預測采用傳統的四階段法,即交通量產生、交通量分布、交通方式劃分及交通量分配。交通量預測采用傳統的四階段法,即按照交通生成、方式劃分、交通分布和交通量分配四步驟進行。

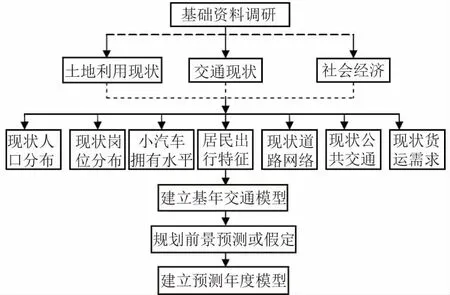

建立城市道路全屬性基礎網絡,參數包括網絡節點、路段類型、路段延續函數、交叉口懲罰函數等。模型時段采用早、晚高峰時數,模型描述對象為上班高峰時段機動車交通量(當量小汽車,即pcu)。交通預測流程情況如圖2 所示。

3.2.3 交通預測模型體系

該項目交通模型體系主要包括以下內容:

3.2.3.1 交通小區及道路網絡模型

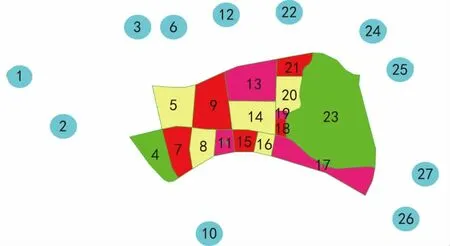

該項目影響區域為貴港堤路園片區,該片區共劃分為16 個內部小區和11 個外部小區,共27 個交通小區,如圖3 所示。

圖2 交通預測流程圖

圖3 交通小區劃分情況

3.2.3.2 土地利用與出行生成模型

根據各交通小區的土地利用情況、人口及崗位等預測該小區的出行發生量和吸引量。模型定義了七類出行,并貫穿于建模的前三個階段(發生、分布和主要方式劃分)。

3.2.3.3 出行發生模型

影響出行生成的主要有以下一些因素:城市的發展水平與城市化進程;小汽車擁有率;居民收入;家庭人口構成(就業人口、學生、其他)。為了充分考慮貴港的特點,準確把握未來的交通生成情況,采用的發生模型是通過交叉分類計算各類出行的機動化出行總量,出行發生率在參照往年居民出行調查的基礎上,通過與國內外城市類比的方法確定。

3.2.3.4 出行吸引模型

基于家的工作出行吸引根據就業區的位置進行計算,基于家的其他出行(HBO)和非基于家的出行(NHB)吸引將根據商業和辦公區的分布進行計算。中心區的就業吸引率比例會高于其他地區,因此應采用權重計算[1]。同時此部分吸引量需要與發生總量進行平衡,以保證總吸引量等于總發生量。

出行發生量和出行吸引量情況如圖4 所示。

3.2.3.5 出行分布模型

出行分布模型基本上可分為兩大類:增長系數法和綜合法。貴港是一個快速增長的新興城市,城市形態、空間特點都處于快速變化中。根據這種特點,綜合分布模型更切合于貴港的實際情況。采用綜合分布模型可以得到出行生成(出行產生和出行吸引)及出行阻抗之間的綜合關系,從而把不同的規劃對策和各種交通系統的效果,特別是出行費用等考慮進去[1]。

圖4 交通小區出行發生量和出行吸引量

在該項目中,采用綜合費用重力模型來計算出行分布。綜合費用重力模型的公式為:

其中綜合行程費用效用的函數形式為GC(mins)= GT + GC[2]。

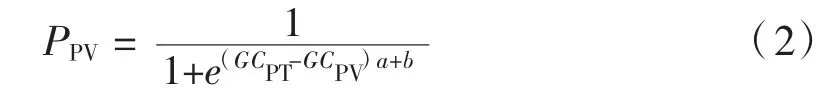

3.2.3.6 方式劃分模型

該項目采用方式劃分與出行分布模型結合方法,即把交通方式劃分作為出行分布程序的一部分與分布模型同時進行。根據個體交通方式(小車/ 出租車)和公共交通方式(大巴和中小巴、地鐵)兩種方式間出行綜合費用的差值,種用二元對數模型來確定兩種方式的比例。模型中使用的方式選擇函數形式為[2]:

3.2.3.7 交通分配模型

交通分配是指將各區之間出行量分配到道路網絡上,得到路網的模擬交通量。該項目交通分配采用平衡分配算法,該算法內嵌于模型軟件之中。根據校核OD 過程中確定的路網阻抗,結合新增道路的阻抗,并且考慮隨著管理水平的進一步提高所引起路網阻抗的降低。本文采用用戶最優的分配理論進行交通分配。

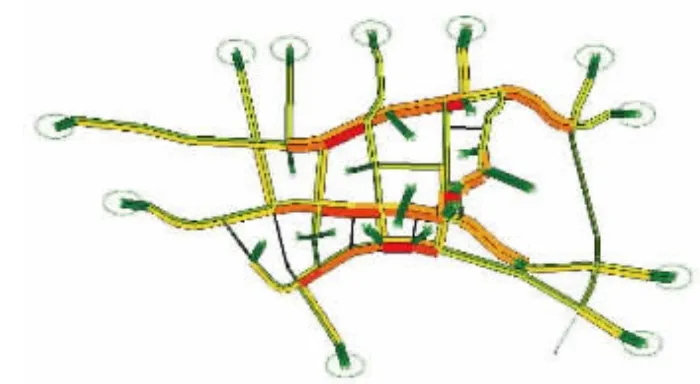

由TransCAD 軟件得到各重要路段流量如圖5所示。

圖5 交通分配結果

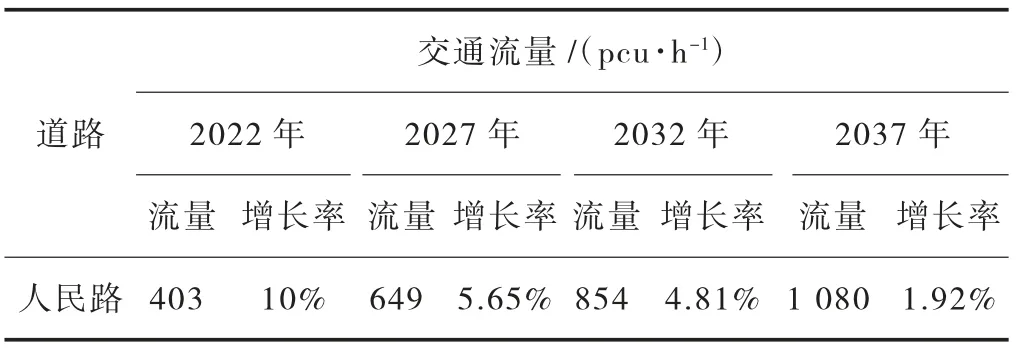

其中人民路交通量預測分配結果見表2。

人民路的交通流量按照一定比例分配到平行于該道路的建設路上,減輕了人民路的交通壓力,增強其作為風景觀光的慢行系統,使得沿江慢行系統得以完善,觀景體驗更上升一個層次。

表2 道路斷面交通量預測

3.2.4 路段車道數確定

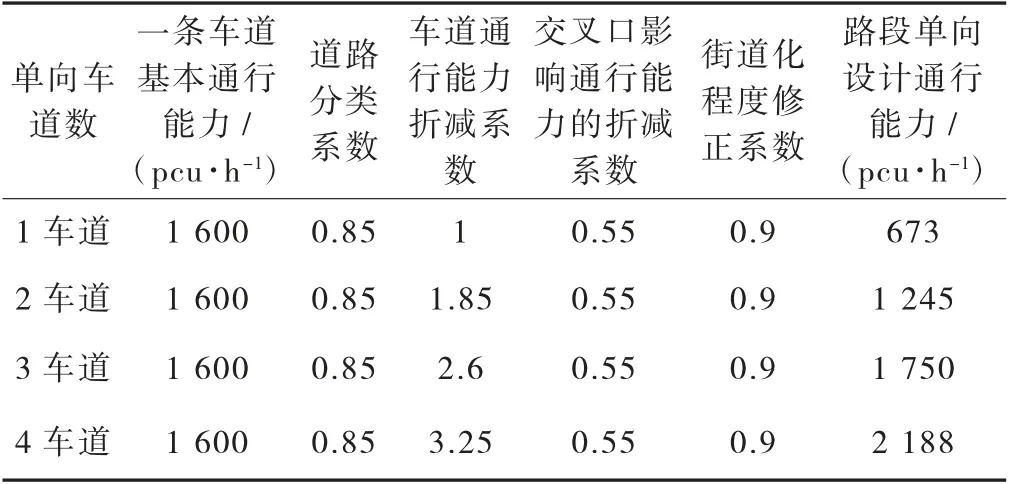

道路路段機動車通行能力可采用路段機動車通行能力的計算方法。人民路設計速度30 km/h,則道路通行能力為1 600 pcu/h,道路分類系數中次干路為0.85,交叉口影響通行能力的折減系數為0.55,街道化程度修正系數為0.9。

3.2.4.1 單車道設計通行能力[3]

則一個車道的設計通行能力Nm=1 600×0.85×1×0.55×0.9=673(pcu/h)。

3.2.4.2 車道數初步擬定[4]則人民路單側車道數為n=1 080/673=1.6,取整數2。

根據以上公式計算單向不同車道數量的通行能力,見表3。

表3 道路路段單向通行能力計算(設計速度30 km/h)

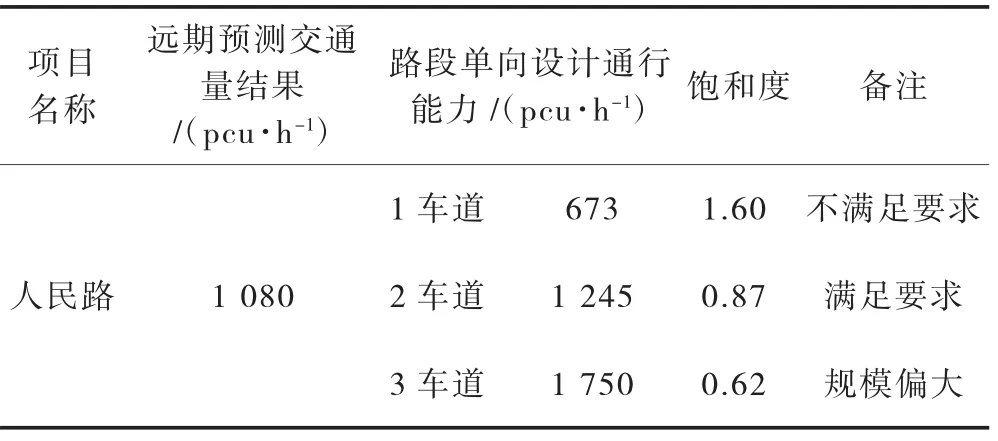

根據TransCAD 預測人民路遠期交通流量結果,結合表3 的通行能力分析,該項目車道數規模論證情況見表4。

綜上,該工程采用次干路標準,雙向4 車道,橫斷面設計方案在評價期內(2022—2037 年)均能提供C 級以上的良好服務水平。因此選用單向車道數為2,雙向4 車道是合理的。

由此,確定該項目的橫斷面布置方案為(3 m 人行道+2 m 非機動車道+3.5 m 行車道+3.5 m 機動車道)×2=24 m。

表4 道路車道數規模論證

3.3 路面結構設計

結合貴港市當地的氣候條件、水文條件、地勘報告及原材料情況,參考區域內類似項目的路面設計結構和使用情況,通過綜合比較,選出較符合道路使用要求又經濟合理的路面結構類型。該項目對不同類型的路面方案進行比較。

3.3.1 推薦方案

上面層:5 cm 細粒式改性瀝青混凝土AC-13C。

下面層:7 cm 中粒式瀝青混凝土AC-20C;1 cm厚下封層+ 透層瀝青。

基層:20 cm 5%水泥穩定碎石。

底基層:20 cm 3.5%水泥穩定碎石。

墊層:20 cm 級配碎石。

總厚度:73 cm。

3.3.2 比較方案

24 cm 水泥混凝土;

1 cm 瀝青石屑封層;

25 cm 5%水泥穩定碎石;

25 cm 級配碎石。

總厚度:75 cm。

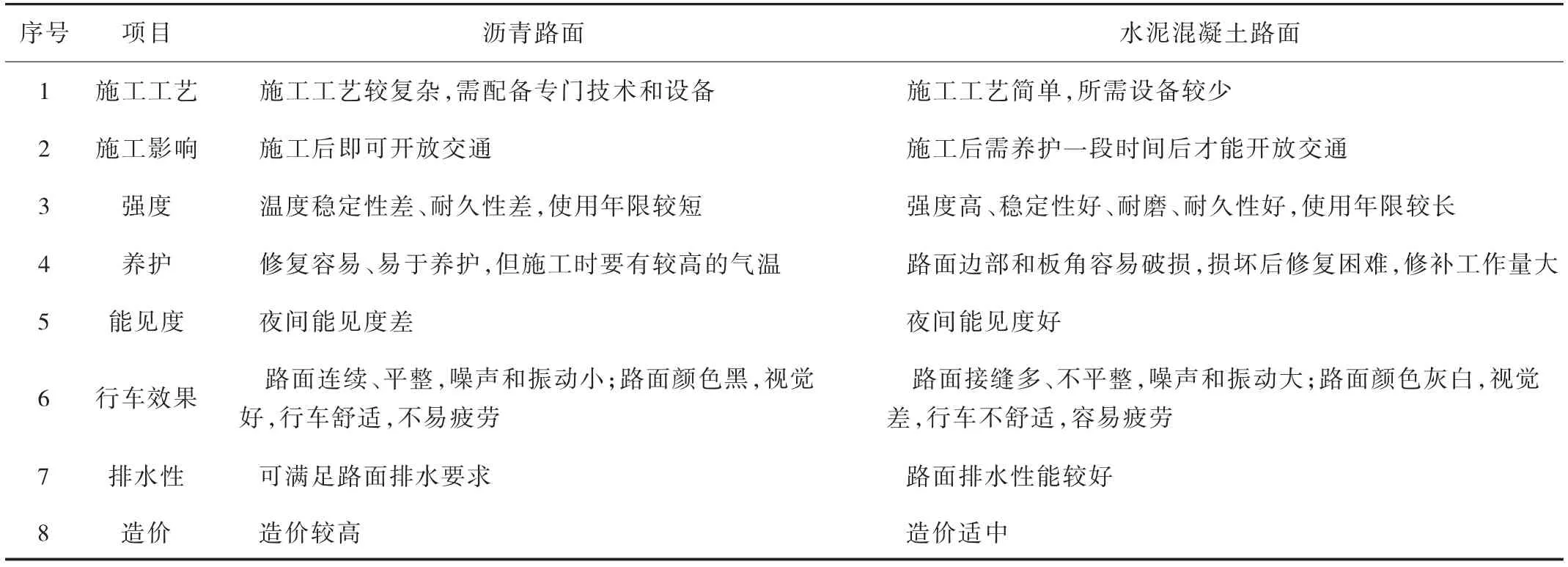

高級路面相應可采用的路面面層有瀝青路面和水泥混凝土路面兩種類型。瀝青路面和水泥混凝土路面在技術上各有優缺點,原則上均能滿足城市道路的需要。兩種路面比較情況見表5。

從表5 可見,水泥混凝土路面在施工工藝、強度、工程造價等方面要優于瀝青路面,通過近幾年城市道路的運營情況來看,瀝青路面的使用狀況要優于水泥混凝土路面。

綜上,該項目采用改性瀝青路面作為面層結構。

4 結 語

隨著我國市政行業的不斷完善,市政道路設計在區域規劃設計的基礎上進一步完善提升,使得市政道路設計在滿足設計規范、滿足城市發展需求的條件下更加合理化、經濟化。采用TransCAD 軟件對某區域的交通流量進行重新分配,根據近、遠期通行能力需求,確定橫斷面中車道數量;通過不同類型路面面層的對比,結合當地氣候環境條件,現有道路使用情況和該道路的使用功能,確定道路的路面面層類型。市政道路設計在不斷的發展中完善提高,將會為城市發展提供高品質空間,為城市發展找到新的落腳點。

表5 瀝青路面與水泥混凝土路面比較