為什么還有那么多病無藥可醫

梁貴柏

對于新藥研發,很多人都不理解,為什么世界上有那么多病無藥可醫?藥企為什么不去做有針對性的研發?

首先,最根本的原因在于,新藥研發不是在做產品,而是在做科研。

做產品,是在滿足需求,比如發燒了需要降溫,一條涼毛巾就能滿足你的需求。但是做科研,只有找到了細胞或分子水平上的病變,搞清楚致病原因,現代制藥工業才可能有針對性地介入,研發出安全有效的新藥。所以新藥研發的起點,一定是確認導致疾病的原因,或是確定對疾病狀態有調節作用的因素。

舉一個例子,“二戰”之后,制藥業發展非常活躍,一個科研小組就能研發出幾十種抗生素。這是因為抗生素是抑制細菌生長的藥物,被用來治療細菌感染性疾病。細菌感染性疾病是病理學上最直觀、最容易理解的,致病源很明確,所以藥物研發的目標也很明確,就是抑制或清除這些致病源。

而困擾現代人的,大部分是退行性疾病,也就是所謂的慢性病,比如高血壓、糖尿病。退行性疾病的種類很多,病變各不相同,非常復雜,最重要的是,我們目前對這些疾病在細胞或分子水平上致病原因的了解還很少。

還有一類更特殊的疾病,就是遺傳病。過去我們對它的發病原因一無所知,走過很多彎路,但今天我們對它的發病原因已經很了解了,知道其是由患者父母所攜帶的致病基因傳給子女而引起的。遺傳疾病用藥的研發過程,特別能體現新藥研發不是做產品,而是做科研。所以我們就從一個遺傳病藥物研發的例子講起。

1882年,法國一位名叫菲利普·戈謝的醫學生在實習期間遇到了一個古怪的病例。患者的內臟器官出現了多種非常特殊的病變,比如脾臟和肝臟腫大。剛開始,患者被懷疑得了癌癥,但患者直接的死亡原因卻是敗血癥。

有了這第一例之后,醫學界就開始注意相關疾病。20年后的1902年,美國一個叫布里爾的病理學家在仔細研究了這些記錄和報道后提出:這是一種遺傳病。布里爾首次把這種相當罕見的遺傳病稱為“戈謝病”。

脾臟和肝臟腫大是戈謝病最常見的癥狀,有關戈謝病的研究和治療也就從這里開始。

因為當時沒有其他的信息,戈謝病的治療主要以直接消除或緩解癥狀為目的。比如患者的肝臟、脾臟腫大,醫生就會建議做切除或者移植;再比如骨骼和關節出了問題,就做骨科的修復手術,等等。這是很典型的頭疼醫頭、腳疼醫腳。這就是一種典型的“做產品”的思路。

在這種情況下,我們能開始做藥嗎?答案是不能。

盡管戈謝病藥物的市場需求是明擺著的,但是我們對能滿足這種需求的“產品”仍一無所知,根本無從下手。我們必須做進一步的科學研究,才能找到切入點。

其次,找出致病原因真的是一項長期而又艱苦的基礎科研工作。

藥物研發畢竟是科學研究,不是產品設計。我們真正找到“做科研”的方向,就足足用了32年。1934年,戈謝病的研究終于取得了突破性的進展,深入到分子水平。

有一位法國化學家在研究了戈謝病患者的脾臟和肝臟樣本之后,發現導致這兩個臟器腫大的原因,是一種叫作“葡萄糖腦苷脂”的脂肪類物質的積聚。這說明患戈謝病很有可能是因為葡萄糖腦苷脂的合成或者代謝出現了問題,不是合成的量太多來不及清除,就是降解受到阻礙,造成滯留。

研究到這一步,我們能開始做藥了嗎?答案還是不能。在徹底搞清楚致病原因是“合成太多”還是“沒及時降解”之前,我們還要等一等。

1965年,美國生化學家布雷迪的研究團隊終于確定,戈謝病患者體內葡萄糖腦苷脂的累積,不是因為生物合成過量,而是因為它的降解出現了問題。

這個研究團隊在葡萄糖腦苷脂的代謝途徑中發現了一個新的蛋白質,它對葡萄糖腦苷脂的降解起著非常關鍵的作用。研究團隊把它稱作“葡萄糖腦苷脂酶”。在戈謝病患者體內,這種酶對葡萄糖腦苷脂的降解能力只有正常人的10%到20%。

到這里,我們對戈謝病的認識又進了一大步,治療戈謝病的問題也變成了:有什么辦法能提高這種酶的活性?

這個時候,距離第一例戈謝病患者被記錄,已經過去了整整83年。也就是說,經過83年的長期研究,我們才終于從早期的對“癥”治療發展到了對“因”下藥。

最后,只有找到細胞或分子水平上的病變,現代制藥工業才可能有針對性地介入,研發出安全有效的新藥。

找到了病因,就皆大歡喜了嗎?不是。從確定科研的方向,到具體實施,又經過了一段漫長的時間。

分子遺傳學研究顯示,在戈謝病患者體內,編碼葡萄糖腦苷脂酶的基因發生了功能缺失性的變異,導致酶活性的下降。換句話說,戈謝病患者自身的葡萄糖腦苷脂酶是活性低下的“次品”。

到這里,戈謝病的發病原因算是基本搞清楚了:位于1號染色體上的葡萄糖腦苷脂酶的基因發生了功能缺失性變異,根據具體變異的不同,戈謝病又被細分為Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。

在戈謝病被發現整整一個世紀之后的1981年,美國幾位名牌大學的教授強強聯手,成立了健贊公司,主攻戈謝病藥物。

新的研究結果顯示,早期葡萄糖腦苷脂酶的臨床試驗失敗,很可能是因為血液里的天然葡萄糖腦苷脂酶不能進入體內的特定部位,所以無法正常工作,而解決這個問題,需要用化學方法對葡萄糖腦苷脂酶進行結構上的微調。

這又是一件說起來容易做起來難的事,其中有不少科學和技術上的難點。

單從時間上看,第一代葡萄糖腦苷脂酶替代藥物的研發花了整整10年,于1991年在美國上市。

這款藥的有效成分,是從嬰兒出生后的胎衣中提取,然后進行化學修飾才得到的。由于其含量極低,治療一個成年戈謝病患者所需的藥物,必須從幾百噸的胎衣中提取,工序極其復雜,成本非常高。

第二代戈謝病特效藥伊米苷酶是1995年上市的,這是一款升級換代產品,它采用生物工程技術工業化生產,極大地降低了成本,根本性地改變了戈謝病的治療。它也是大眾視野里,第一款治療戈謝病的特效藥。

值得慶幸的是,在過去的100年中,基礎生命科學取得了極大的發展。從1981年美國發現第一例艾滋病,到1995年年底首個抗艾滋病病毒藥物上市,只用了14年。

但是還有很多疾病,比如阿爾茨海默病,我們對其仍然所知甚少,不知何時才能真正開始研發有效藥物。

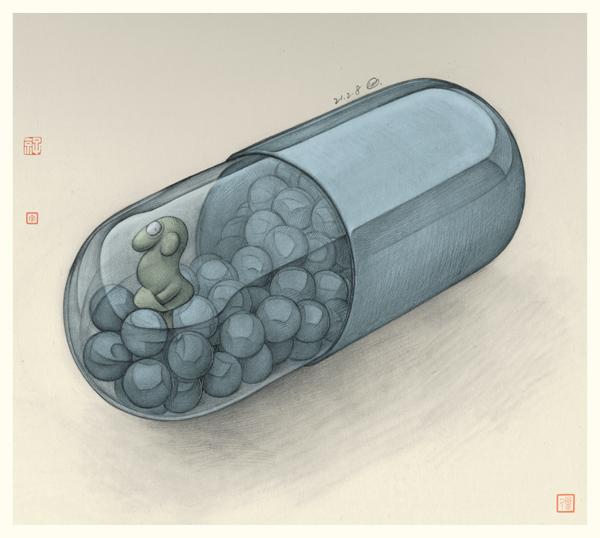

(劉 振摘自微信公眾號“羅輯思維”,本刊節選,劉 宏圖)