機械耕作對新植甘蔗生長與產量的影響

韋劍鋒 韋冬萍 吳炫柯 胡桂娟 侯俊鵬 楊順 胡江如

摘要?從高產角度出發,探討3種耕作方式下甘蔗生長與產量差異。結果表明,深松犁松土深45 cm+旋耕機碎土深25 cm處理的出苗歷時明顯短于深松犁松土深45 cm+四鏵犁翻土深40 cm+圓盤耙碎土深30 cm處理和深松犁松土深45 cm+圓盤耙碎土深30 cm處理;深松犁松土深45 cm+旋耕機碎土深25 cm處理的株高生長優勢明顯;蔗莖產量和蔗糖產量以深松犁松土深45 cm+旋耕機碎土深25 cm處理的最高,比其他處理分別增加25.05%~26.22%和24.43%~25.38%。因此,深松犁松土深45 cm+旋耕機碎土深25 cm處理的方式較好。

關鍵詞?甘蔗;耕作方式;出苗;生長;產量

中圖分類號?S566.1?文獻標識碼?A?文章編號?0517-6611(2021)03-0028-02

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.03.007

Abstract?The growth and yield of sugarcane under three mechanical tillage patterns was studied for highyield cultivation. The results showed that the emergence duration of subsoiling plow loosen soil depth 45 cm +rotary tiller broken soil depth 25 cm treatment was significantly less than that of subsoiling plow loosen soil depth 45 cm +fourshare plow turn over soil depth 40 cm + disc harrow broken soil depth 30 cm and subsoiling plow loosen soil depth 45 cm +disc harrow broken soil depth 30 cm treatment. The plant height growth of subsoiling plow loosen soil depth 45 cm +rotary tiller broken soil depth 25 cm treatment had obvious superiority. The cane yield and sucrose yield of subsoiling plow loosen soil depth 45 cm +rotary tiller broken soil depth 25 cm treatment increased by 25.05%-26.22% and 24.43%-25.38% compared with other treatments. Therefore, treatment of subsoiling plow loosen soil depth 45 cm +rotary tiller broken soil depth 25 cm was a better tillage method.

Key words?Sugarcane;Tillage patterns;Emergence of seedling;Growth;Yield

甘蔗是我國重要的糖料作物和經濟作物,其中廣西甘蔗年種植面積和蔗糖產量占全國的60%以上。近年國內甘蔗生產成本快速上漲,蔗農收益下降,部分蔗農甚至虧損,導致廣西甘蔗種植面積大幅減少,嚴重制約了我國甘蔗糖業的健康穩定發展[1-2]。甘蔗機械化生產有效率高和用工少的優點。為此,國家把甘蔗生產機械化作為破解廣西甘蔗產業發展困局的有效途徑。前人結合當地條件研究了不同機械耕作對甘蔗生長、產量及產糖量的影響,優選了耕作方式,但由于試驗條件不同,結果存在差異[3-7]。鑒于此,筆者結合廣西柳州甘蔗規模化生產習慣和機械裝備條件,實施3種機械模式作業,優選耕作方式,為當地甘蔗高產栽培提供參考。

1?材料與方法

1.1?試驗地概況

試驗于2019年5月至2020年3月在柳州市桂中農場糖料蔗基地進行,試驗地為紅黃壤,已連續30多年種植甘蔗,長期采用大型農機作業,0~30 cm土層pH 623,硝態氮、有效磷及速效鉀含量分別為14.97、67.5及150 mg/kg。

1.2?試驗材料

供試甘蔗為當地主栽品種桂糖42號。

1.3?試驗設計

結合當地甘蔗規模化生產習慣和機械裝備條件,試驗設3個處理,分別為T1處理:用118 kW輪式拖拉機懸掛深松犁松土深45 cm,牽引四鏵犁翻土深40 cm,拖掛圓盤耙碎土深30 cm;T2處理:用118 kW輪式拖拉機懸掛深松犁松土深45 cm,配帶旋耕機旋耕碎土深25 cm;T3處理:用118 kW輪式拖拉機牽引四鏵犁翻土深40 cm,拖掛圓盤耙碎土深30 cm。每處理面積540 m2,重復3次。2019年5月15日耕作,按寬窄行(寬行1.2 m、窄行0.6 m)開行及施基肥2 625 kg/hm2(“施沃”牌有機無機肥,含N+P2O5+K2O≥30%,有機質≥10%);2019年5月20日人工擺種,下種量15 t/hm2,用小鋤在行溝內砍種3~5芽/段,然后用88 kW拖拉機拖掛圓盤耙覆土蓋種,覆土厚度約15 cm。甘蔗生長期間不追肥、培土,蔗地雜草和病蟲采用無人機噴灑藥劑防治。

1.4?測定項目與方法

甘蔗出苗后,每10 d調查1次苗數;出苗穩定后,每月調查1次甘蔗株高;2020年3月當地糖廠收榨前調查甘蔗莖徑(基部、中部及尾部莖徑平均值)、地下部分莖高、地上部分莖高、單莖重、有效莖數及蔗莖產量,測定蔗莖蔗糖含量,計算蔗糖產量。蔗糖產量(t/hm2)=蔗莖產量×蔗糖含量/100。

1.5?數據處理與分析

采用Excel 2007及SPSS 19.0軟件進行數據處理與統計。

2?結果與分析

2.1?不同處理對甘蔗出苗的影響

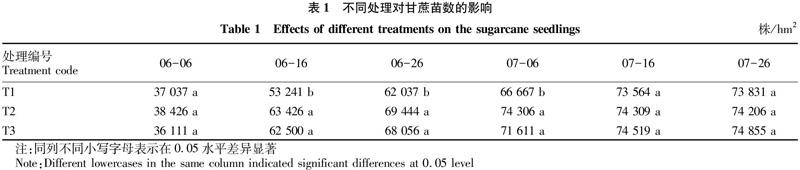

由表1可知,甘蔗播種15 d后開始出苗,隨后10 d苗數快速增加,6月16日后出苗放緩,至7月6日T2處理苗數趨于穩定,而T1、T3處理苗數繼續增加。在各調查期,不同處理甘蔗苗數有一定差異,其中在6月6日,苗數表現為T2處理>T1處理>T3處理;隨后至7月6日,苗數表現為T2處理>T3處理>T1處理,其中T1處理與其他處理的差異達顯著水平;隨后2個調查期苗數表現為T3處理>T2處理>T1處理,處理間的差異不顯著,說明T2處理出苗較快。

2.2?不同處理對甘蔗株高的影響

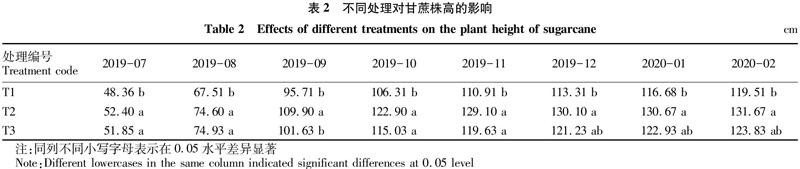

由表2可知,隨著生育進程的推移,甘蔗株高在8、9月快速增加,到10月增幅放緩,到12月趨于停滯。在各調查期,不同處理甘蔗株高有一定差異,其中7月株高表現為T2處理>T 3處理>T1處理,其中T1處理與其他處理的差異達顯著水平;到8月株高表現為T3處理>T2處理>T1處理,其中T1處理與其他處理的差異達顯著水平;此后,T2處理株高快速增加,株高表現為T2處理>T3處理>T1處理,且T2與T1處理的差異均達顯著水平,說明T2處理株高生長優勢明顯。

2.3?不同處理對甘蔗產量的影響

由表3可知,T2處理莖徑最大,但處理間的差異不顯著;T2處理地下部分莖高、地上部分莖高顯著高于其他處理,分別比T2、T1處理增加2779%~28.62和%16.42%~19.13%;T2處理單莖重顯著大于其他處理,比其他處理增加16.71%~17.51%;有效莖數以T2處理最多,比其他處理增加3.20%~6.79%,且與T1處理的差異達顯著水平;蔗莖產量以T2處理最高,比其他處理增加25.05%~26.22%,且與其他處理的差異達顯著水平;處理間蔗糖含量差異不顯著,但蔗糖產量以T2處理最高,比其他處理增加24.43%~25.38%,且與其他處理的差異達顯著水平,說明T2處理產量性狀較好。

3?結論與討論

耕作措施通過改變蔗地土壤物理性狀影響甘蔗出苗與生長[4,6,8]。該研究表明,T2處理出苗歷時較短,而T1和T3處理出苗歷時較長,其原因在于T2處理為旋耕機碎土,表土呈顆粒狀,播種時覆土厚度較均勻,甘蔗幼苗易于破土出苗,而T1和T3處理為圓盤耙碎土,表土部分呈塊狀,覆土厚薄不一,播種后遇到干濕交替天氣時塊狀泥土黏連成團,甘蔗幼苗難以快速穿越土塊。耕作方式影響甘蔗株高生長。周靈芝等[4]研究發現,粉壟耕作比傳統耕作更能促進甘蔗伸長期節間的伸長。廖青等[8]研究發現,深松種植溝60 cm甘蔗伸長期的株高生長明顯快于常規翻耕。何波濤等[5]發現,深松50 cm+旋耕25 cm比其他耕作方式更能增加伸長期甘蔗伸長速度。也有研究表明,縱橫深耕松土比單向深耕松土或常規深松更有利于甘蔗株高生長[3,9]。該研究表明,T2處理株高生長優勢明顯,可能與該處理甘蔗出苗較快和地下部分莖較高有關。甘蔗在生長前半期盡早形成合理的基本苗群體,有利于水肥吸收和分配利用,從而促進地上部分的生長[6,10];甘蔗地下部分莖較高,根系分布較深,有利于抗旱和促進植株生長[7]。

耕作方式對甘蔗和蔗糖產量的影響因試驗條件不同而有差異,但多數研究認為,在不打破心土層、不造成水肥滲漏的前提下,深耕、深翻有利于甘蔗增產或增糖[3,5-6,8,10]。該研究表明,T2處理蔗莖產量和蔗糖產量顯著高于其他處理,這與何波濤等[5]研究結果相似,說明深松配合旋耕更有利于甘蔗增產增糖。研究還發現,各處理甘蔗株高、單莖重及蔗莖產量偏低,原因在于當地2019年春季降雨偏多,大型農機無法下地作業,播種期遲延1個多月,且播種后降雨偏少。因此,耕作方式對不同月份播種甘蔗的影響值得深入探討。綜上,T2處理(深松犁松土深45 cm+旋耕機碎土深25 cm)比較有利于甘蔗早生早長,增加單莖重,從而提高產量和產糖量。

參考文獻

[1] 趙歡歡,孫東磊,盧穎林,等.我國甘蔗研究近況、熱點分析與展望[J].甘蔗糖業,2018(3):65-70.

[2] 鄧宇馳,賢武,黃杏,等.種植不同甘蔗品種經濟效益分析[J].種子,2019,38(9):132-134.

[3] 劉遜忠,林群艷,黎國安.不同耕作方式對赤紅壤甘蔗產量、糖分及效益的影響[J].中國糖料,2012,34(3):27-29.

[4] 周靈芝,韋本輝,甘秀芹,等.粉壟栽培對甘蔗生長和產量的影響[J].安徽農業科學,2017,45(9):29-31.

[5] 何波濤,梁泉,朱劍楠,等.甘蔗生產全程機械化技術模式研究——“耕地+整地+種植”方式配套技術模式[J].廣西職業技術學院學報,2018,11(2):21-25.

[6] 羅俊,林兆里,闕友雄,等.耕作深度對蔗地土壤物理性狀及甘蔗產量的影響[J].應用生態學報,2019,30(2):405-412.

[7] 于海杰,黃嚴,陳超君,等.機械種植對甘蔗產量、蔗糖分及抗旱性的影響[J].廣西職業技術學院學報,2016,9(2):6-11.

[8] 廖青,韋廣潑,劉斌,等.機械化深耕深松栽培對甘蔗生長及產量的影響[J].廣西農業科學,2010,41(6):542-544.

[9] 莫志往,盧榮顯,韋春滿,等.不同耕作方式對甘蔗產量影響的試驗研究[J].中國農技推廣,2010,26(9):28-29,13.

[10] 葉燕萍,楊麗濤,李楊瑞.蔗地深耕深松對甘蔗吸收N、P、K及產量、品質的影響[J].甘蔗,1995,2(1):50-51.