軌道明挖基坑對鄰近高壓輸電鐵塔的影響分析

吳曉明

(重慶市勘測院 ,重慶 401121)

0 引言

隨著城市地下空間的發展,在既有高壓輸電設施周圍進行工程建設不可避免,而電力設施存在保護紅線,且對沉降變形相對敏感,稍不注意將造成重大的安全事故和財產損失。

倉乃瑞[1]通過數值模擬,以上海軌道交通明挖基坑為背景,采用三維有限元等方法分析了基坑與電力設施距離及開挖深度等因素對輸電鐵塔的影響;陳衡[2]采用有限元分析方法,分析了在采用旋噴隔離樁條件下,基坑開挖對電力鐵塔的影響;張榮[3]同樣采用有限元方法,分析了重慶地區軌道交通在考慮支護方式條件下,輸電鐵塔的變形特征,提出了鐵塔加固措施和監測方案;李浩鵬等[4]通過數值分析,得出了隧道開挖引起高壓鐵塔變形規律,并對兩種加固方式進行了比選;楊元洪[5]通過監測反演巖土參數,采用有限元軟件對淺埋隧道鄰近的高壓鐵塔進行分析,計算出隧道圍巖變形與支護結構受力,鐵塔內力與鐵塔沉降等的變化大小及其變化規律,為鐵塔加固方法提供了參考。

本文的研究對象是軌道暗挖車站的明挖出入口通道基坑緊鄰既有的 110 kV 輸電鐵塔。由于軌道設施和電力設施都屬于重要的民生工程,在軌道車站明挖出入口建設及運營過程中可能對輸電鐵塔引起變形破壞,影響兩者的安全。本文在充分利用既有勘察資料,收集鐵塔及基坑設計資料的基礎上,對基坑開挖引起的鐵塔變形進行了分析,提出了較為合理的支護措施和監測建議。

1 工程概況

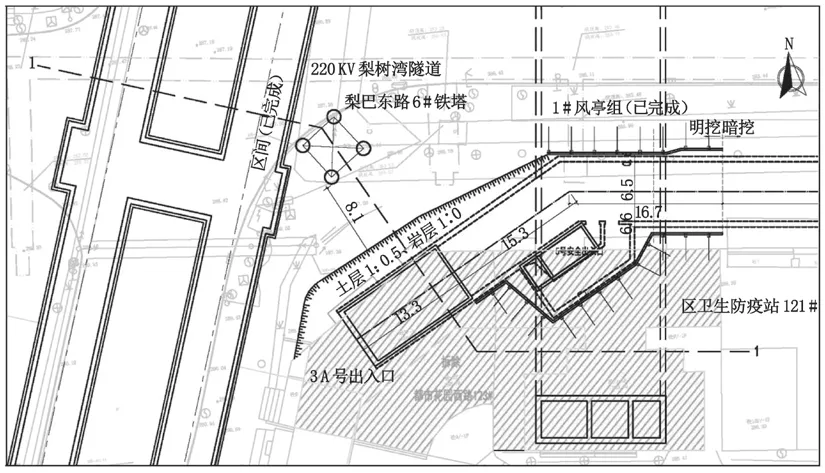

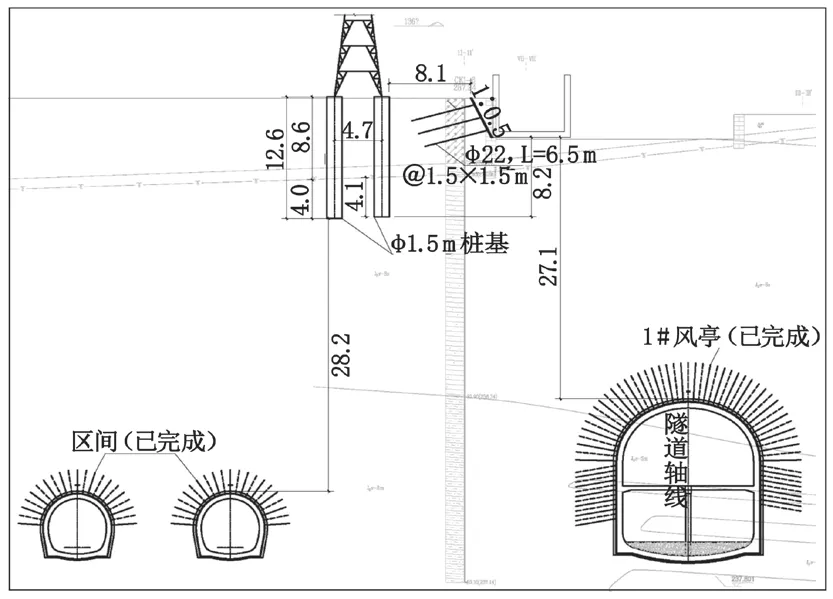

高灘巖站 3A 出入口位于車站東側,在都市花園西路 123# 地塊內接入地面,目前該地塊房屋已拆除;出入全段總長為 185.8 m,其中明挖段長 45 m,暗挖段長140.8 m,通道內設置兩處安全出口,其中 4 號安全出口位于暗挖段,5 號安全出口位于明挖段;出入口斷面凈寬標準段為 6.5 m,暗挖段斷面采用直墻拱型斷面,臺階法施工,復合式襯砌進行隧道支護;明挖段斷面采用 U 型和矩形框架斷面,基坑北側采用放坡或肋板式擋墻支護,南側采用肋板式擋墻支護(見圖 1、圖 2)。

圖1 輸電鐵塔與擬建 3 A 出入口相對位置關系

圖2 3 A 號出入口與鐵塔及隧道相對位置關系(單位:m)

3 A 出入口明挖段基坑長度 45 m,南側采用肋板式錨桿擋墻,冠梁基礎尺寸 400 mm×450 mm,面板厚度 200 mm,肋柱尺寸 300 mm×450 mm,混凝土等級 C 30。其中 0~A~B~C 段基坑深度 0~6.34 m,3Φ18 砂漿錨桿,間距 2.5 m×2.5 m,錨固長度 3.0 m;C~D 段基坑深度 9 m,3Φ22 砂漿錨桿,間距 2.5 m×2.5 m,錨固長度 3.0 m。北側采用肋板式錨桿擋墻或放坡開挖,其中 E~F 段基坑深度 9.2 m,3Φ22 砂漿錨桿,間距 2.5 m×2.5 m,錨固長度 3.0 m;F~H 段基坑深度 6~9.2 m,因土層較厚采用坡率法放坡開挖,巖層按照 1∶0 放坡,錨噴支護,C25 砂漿錨桿,間距 2.0 m×2.0 m,錨固長度 3.0 m,土層按照 1∶0.5 放坡,C22 土釘,間距 1.5 m×1.5 m,長度 6.5 m[6]。

2 水文地質與工程地質條件

擬開挖的基坑附近為既有建成區,原始地貌為構造剝蝕丘陵地貌。地形經人工改造較為平緩,局部存在陡坎或支擋結構,海拔高程 276.5~297.5 m,相對高約 21 m。場地位于觀音峽背斜東翼,巖層構造為單斜狀構造,區域內無斷層通過,地質構造條件簡單,巖層產狀為 80°~98°< 6°~11°,優勢層面產狀為 90°∠6°,巖體層面結合很差局部可見泥化夾層,屬軟弱結構面。根據場地周圍巖石露頭的調查,場地內巖體發育兩組裂隙:J 1 裂隙產狀為 263°~278°<69°~72°,優勢 J1 裂隙產狀為 275°∠71°,延伸長 5~10 m,張開約 1~3 mm,間距為 1.0~2.0 m,局部有鈣質填充,結合性較差,屬于硬性結構面。J 2 裂隙傾向 356°~5°,傾角 68°~73°,J2 裂隙優勢產狀為 357°∠68°,延伸長約 1~5 m,閉合~微張,舒緩波狀,局部有倒轉現象,間距約為 5~8 m,填充為黏土,結合性差,屬于硬性結構面。通過對場地進行地質勘探并綜合分析區域已有的地質成果,場地內出露的地層主要是第四系全新統人工填土(Q4ml),下伏基巖為侏羅系中統沙溪廟組(J2s)的砂泥巖。擬建場地位于構造剝蝕的丘陵區,地表為城市中心區域,第四系土層厚度較小;基巖出露為砂泥巖互層陸相碎屑巖,含水量少。地下水主要受地形地貌、巖性及裂隙發育程度的控制,主要由降雨和城市地下生活排水、給水管線的滲漏補給。根據區域內地下水的賦存條件、水理性質和水力特征,區域內地下水可劃分為第四系松散土層孔隙水,砂泥巖互層陸相碎屑巖類孔隙裂隙水。根據走訪調查,擬建場地地質條件較好,區域內未發現有滑坡、危巖、崩塌、泥石流等不良地質現象和采空區、巖溶、地裂縫、地面沉降、有害氣體等不良地質作用[7]。

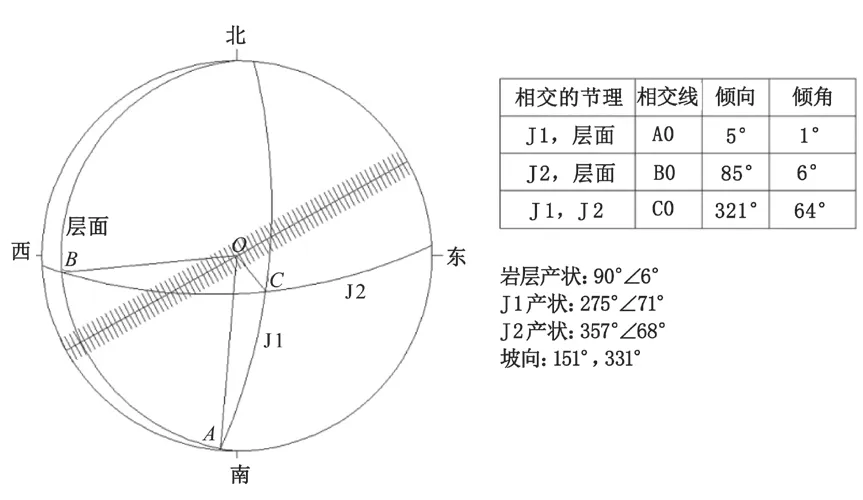

3 巖土參數及地質評價

3 A 出入口擬采用明挖方式施工,根據設計底標高明挖施工后,按現地面高程計算,本段將形成高約 -0.77~6.4 m(負數代表局部回填墊高部分,按現有建筑拆遷后整平至現有人行道標高計),寬 30.38 m 的明挖邊坡,現評價如下:西北側邊坡,左側邊坡為巖土混合型邊坡,上部土質邊坡高度為 -0.77~5 m,下部巖質邊坡高度為 0~4.1 m,坡向 151°。上部土質邊坡下伏基巖面傾向坡外,邊坡土體不易沿巖土界面滑塌,但由于局部土質邊坡高度較大,其易沿內部潛在滑動面破壞。 邊坡巖質部分見赤平投影如圖 3 所示,下部巖質邊坡坡向與層面、J 1 大角度斜交,與 J 2 反向,本側邊坡無外傾結構面,邊坡穩定性主要由巖土體強度控制。該邊坡的巖體類型為第 III 類巖體,巖體等效內摩擦角 52°,巖體破裂角 62°;東南側邊坡左側邊坡為巖土混合邊坡,上部土質邊坡高度為 -0.77~5 m,下部巖質邊坡高度為 0~4.1 m,坡向 33°。該段土質邊坡下伏基巖面雖傾向坡外但其傾角較平緩(< 7°),邊坡土體不易沿巖土界面滑塌,但由于局部土質邊坡高度較大,其易沿內部潛在滑動面破壞。邊坡巖質部分見赤平投影圖 3 分析,下部巖質邊坡坡向與層面、J 1 大角度斜交,與 J 2 小角度斜交,本側邊坡 J 2 為外傾結構面,邊坡穩定性主要由 J 2 控制。邊坡的巖體類型為第 III 類巖體,巖體等效內摩擦角為 52°,巖體破裂角為 62°。

圖3 基坑邊坡赤平投影分析圖

4 巖土工程數值分析

基坑在開挖過程中不可避免會對巖土體造成擾動,巖土體存在應力釋放、產生向基坑內側的位移,由于巖土體與相鄰建(構)筑物間存在復雜的巖土-結構相互作用,從而對已有建(構)筑物產生影響。根據擬建 3A 出入口基坑的設計方案和施工步序,預測基坑修建對梨巴東路 6# 高壓鐵塔樁基產生的附加位移和變形,評定梨巴東路 6# 高壓鐵塔的樁基礎位移和變形是否滿足規范要求,并給出相應建議。另外,計算結果還可為后期施工過程中的監控量測控制指標提供一定理論依據。因此,本文研究的內容還包括:車站 3A 號出入口基坑對梨巴東路 6# 高壓鐵塔樁基的位移和變形影響分析。由于梨巴東路 6# 高壓鐵塔與 3A 出入口基坑的空間關系復雜,二維平面應變模型不能真實反映兩者的空間效應,故采用三維有限元模型進行分析。

依據 GB 50007—2011《建筑地基基礎設計規范》,對于框架結構和單層排架結構應由相鄰柱基的沉降差控制(對中、低壓縮性土,取為 0.002 l,l 為相鄰柱基的中心距離)。依據 GB 50497—2009《建筑基坑工程監測技術規范》,基坑周邊的鄰近建筑水平位移量達到 10~60mm 時應報警。考慮到梨巴東路 6# 高壓鐵塔損壞或倒塌可能危及過往人群安全、影響片區供電需求,破壞后果很嚴重,故安全控制標準比上述規范規定嚴格,鐵塔相鄰樁基的沉降差為 4.7 mm,沉降為 8 mm,水平位移為 8 mm。對于本次計算,巖土體材料模型采用 M-C 模型,M-C 本構模型是模擬巖土體材料最為常用的一種模型,該模型包含剪切模型破壞準則和拉伸模型破壞準則,且分別對應不同的流動法則,適合模擬巖土體材料的應力-應變特征;對于既有建(構)筑物、基坑圍護結構在實際工作狀態下,一般不會出現塑性狀態,采用彈性本構模型。

在模型設立中,巖土材料采用六面體八節點實體 3D 單元進行模擬;既有隧道結構及其附屬設施二襯、掛網噴射混凝土基坑支護等通過板單元模擬;鐵塔樁基礎、基坑肋柱通過梁單元模擬;采用植入式梁單元模擬錨桿。整個模擬以通過地層結構法的地層合理化模擬、結構模擬、施工過程模擬及施工中結構與周邊地質體相互作用模擬為基礎。

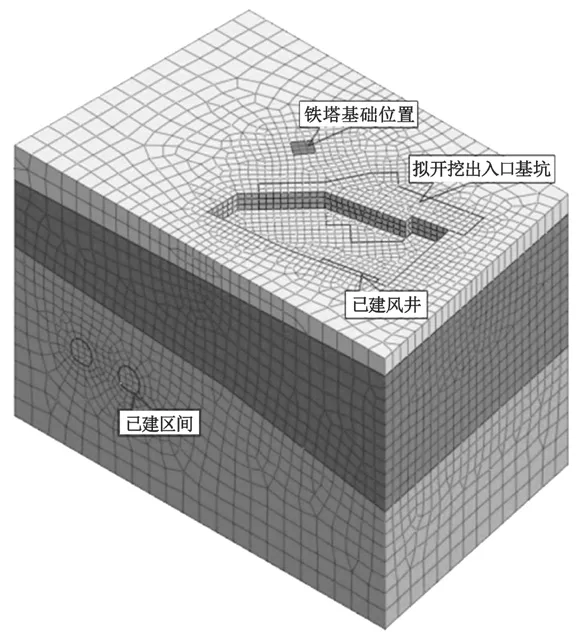

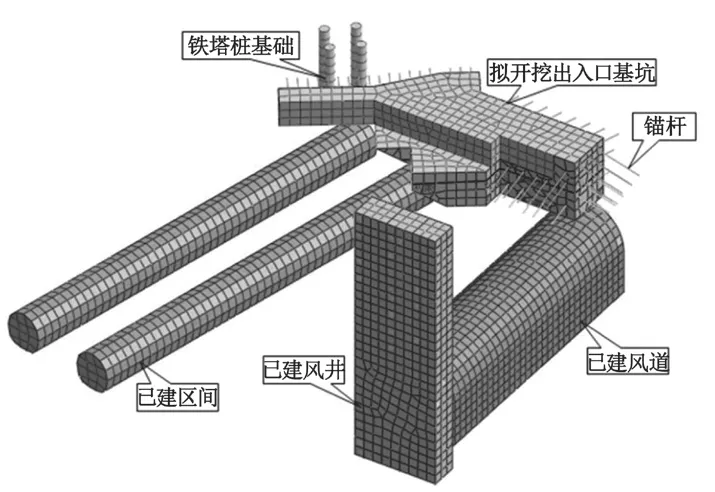

計算模型中,巖土體采用六面體八節點 3D 實體單元模擬;已建的區間隧道、風井風道二次襯砌采用板單元模擬;鐵塔樁基采用梁單元模擬;基坑支護中噴射混凝土采用板單元模擬,肋柱采用梁單元模擬,錨桿采用植入式梁單元模擬。地層結構法主要包括地層合理化模擬、結構模擬、施工過程模擬、施工過程中結構與周圍地層的相互作用模擬。在滿足變形協調的條件下,將結構與周邊巖土體當作整體,計算結構與周邊地層內力及變形,以此計算地層穩定性和進行結構設計。相較于荷載結構法,地層結構法能更好考慮結構與周邊巖土體的相對作用,考慮了在施工過程中結構和周邊巖土體應力應變的改變。對于復雜空間結構的情況,三維有限元分析方法比二維分析模型更能反應各既有建(構)筑物的相對位置關系。對于基坑數值模擬中,三維有限元分析也更有利于獲得相對準確的應力應變(見圖 4、圖 5)。

圖4 計算模型軸式圖

圖5 結構物相對位置關系

根據地勘剖面進行巖土層劃分,根據 3A 出入口基坑的設計方案和施工步序,建立三維有限元模型,預測基坑修建對梨巴東路 6 # 高壓鐵塔樁基產生的附加位移和變形,評定梨巴東路 6 # 高壓鐵塔的樁基礎位移和變形是否滿足規范要求,評價基坑支護設計參數的合理性,并給出相應建議。

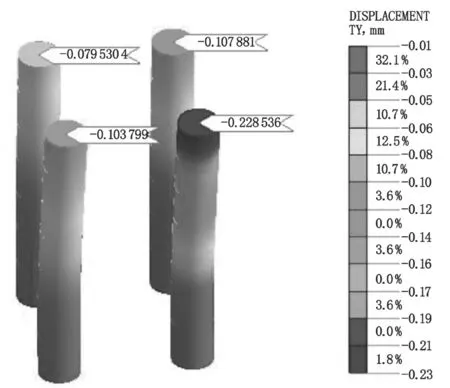

基坑開挖支護完成后,由于基坑開挖深度小,基坑周邊位移值總體上較小,X軸方向的位移為 6.44mm,Y軸方向位的位移為 -3.0 mm,Z軸方向位移為 6.23 mm/ -0.81 mm。開挖完成后,鐵塔樁基向X軸方向位移了 0.43 mm,向Y軸方向位位移了 -0.23 mm,向Z軸方向位移了 0.30 mm,相鄰樁基的最大沉降差:(0.30~0.20)=0.10 mm≤4.7 mm,故沉降差也滿足要求(見圖 6)。

圖6 橋梁樁基 Z 軸水平位移圖

根據項目特征和施工過程監控量測數據,對高壓鐵塔的變形均未超過控制值。

5 結論和建議

建議調查清楚已拆建筑物周邊的既有擋墻,有條件時可加固后(如在既有擋墻上增設錨桿等方式)合理利用。建議土層中φ22 錨桿調整為φ42 注漿鋼花管,以通過注漿固結土體,提高土體強度指標,增強土質邊坡沿圓弧滑動的穩定性和坡面土體穩定性;基坑應采取自上而下、分段分層、邊開挖邊支護的逆作法施工;重視減少對基坑周邊巖土體的擾動。巖土體開挖應采用非爆破開挖,采用人工或者機械切割的開挖方法,避免大型機械設備或者其他因素對鐵塔和周邊地層的振動和擾動;基坑開挖至坑底時應及時封底,避免巖土體風化;重視水的處理。考慮場地地表封閉性較差且填土透水性好,雨季或暴雨后場地可能形成臨時性地下水,故建議采用 C20 混凝土對場地地表進行硬化處理,防止雨水下滲;同時完善場地周邊的排水系統,將地表水有序、集中排走;由于出入口基坑存在倒坡排水問題,建議施工單位備足抽水設備,以便及時抽排坑底積水;核查清楚地表管線,特別是雨污水管,防止其滲漏影響基坑穩定性;重視場地內其他相關建(構)筑物的保護。場地內有一根 10 kV 的電線桿,施工時應防止其被施工機械碰撞;基坑開挖也應減少對既有都市花園西路人行道擋墻的擾動。

基坑邊坡應采用信息化設計、動態施工,施工中加強監測以反饋設計、指導施工。施工監測應建立信息反饋機制,當監測值達到報警值或接近允許值時,應加密監測并立即停止施工,同時向設計、監理、業主通報,在分析原因并妥善處理后方可繼續施工;項目施工前,建議業主委托有資質的第三方監測單位編制專項方案,對梨巴東路 6 # 高壓鐵塔影響安全評估進行相關監測作業。監測內容至少應包含梨巴東路 6# 高壓鐵塔 4 根樁基礎的水平位移和沉降;監測頻率應滿足相關規范要求;基坑回填前均應加強高壓鐵塔樁基礎的監測;本項目施工完成后,施工單位應配合相關產權單位對既有結構物進行整體檢測,如出現因本項目施工造成的破損情況,應按產權單位要求進行修復。Q