近距離煤層下層巷道變形影響因素的研究

何沐

(中煤科工集團北京華宇工程有限公司, 北京 100120)

我國是世界上的煤炭大國,不但年產煤量位居世界第一,而且近距離煤層在我國賦存范圍非常廣泛,如平頂山、大同、淮北、井陘、西山、烏達等地均有分布[1]。近距離煤層開采多采用煤層間下行開采的順序,即由上而下逐層開采。在這種條件下,上煤層的開采勢必對下煤層的開采造成影響。

國內外對近距離煤層的開采已經進行了很多方面的研究。索永錄等通過數值模擬的手段結合壓力傳遞理論,認為下煤層開采時回采巷道合理布置應采取內錯式[2]。張煒等引入了應力場變化率系數這一定義并結合由均布載荷計算得出的錯距和底板破壞情況確定采用內錯距離為7.5 m的巷道布置[3]。孔德中等結合了主應力改變量和數值模擬主應力分布特征確定了下煤層的回采巷道布置在距煤柱水平距離 14 m處[4]。以木瓜煤礦近距離煤層下煤層開采為工程實例,采用FLAC3D數值模擬軟件對近距離煤層下煤層回采巷道的變形量進行計算機數值模擬,研究條件變化時區段平巷的頂底板以及兩幫位移,為巷道的科學布置與有效支護、保證礦井的安全生產提供保障。

1 工程概況

木瓜煤礦井田范圍內煤層傾角較小且無明顯起伏變化,可視為水平煤層。井田范圍內無大的斷層、褶曲分布。主要開采煤層為 9煤、10 煤。9煤目前已經開采完結,開始準備開采 10煤層。10煤層埋深約200 m。10煤層為較穩定煤層,厚度 0.89 m~3.84 m,平均厚3 m,煤層厚度變化無顯著規律、結構簡單。

10煤層回采巷道采用雙巷布置,巷道斷面為矩形,斷面尺寸為3.5 m×3 m。

2 區段平巷巷道變形影響因素研究

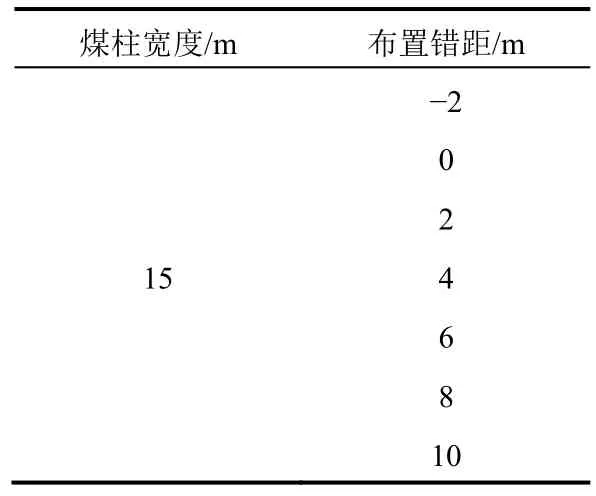

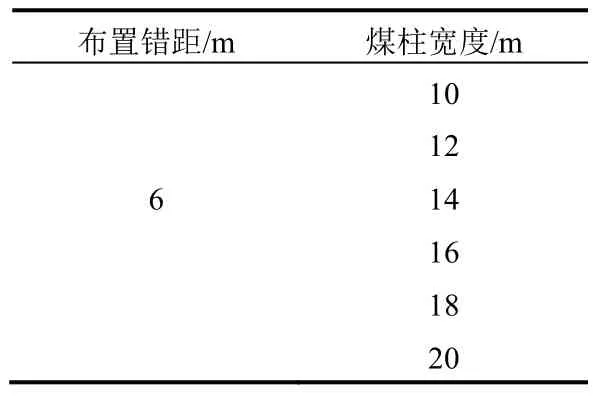

近距離下煤層回采巷道布置有內錯、外錯、重疊3種形式,巷道布置形式與錯距的不同直接影響巷道所受上煤層區段煤柱集中應力的大小,巷道的變形特征也各不相同;此外,煤柱的寬度也影響著巷道所受應力的大小,因此,設計兩組方案進行數值模擬,以研究巷道布置錯距與上煤層區段煤柱的寬度分別對巷道變形的影響。試驗方案及數據見表1、表2。

表1 試驗方案一

2.1 數值模型的建立

2.1.1 模型尺寸及參數的確定

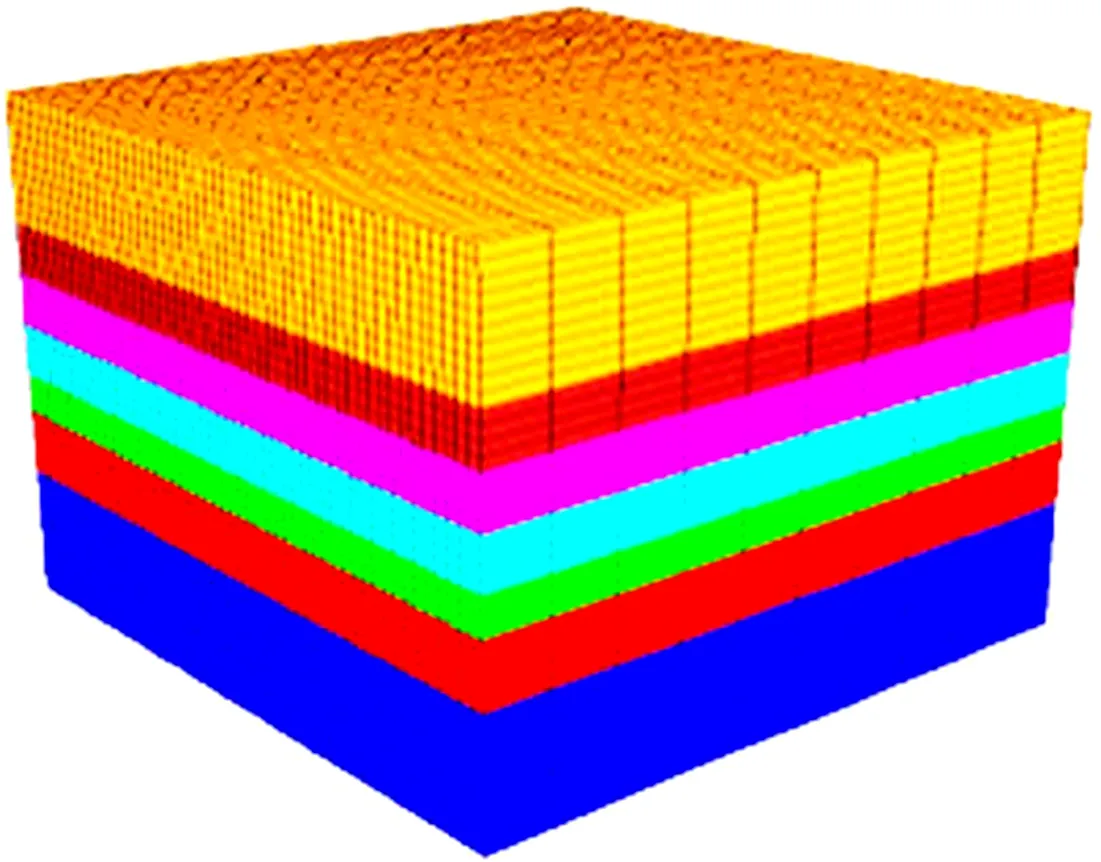

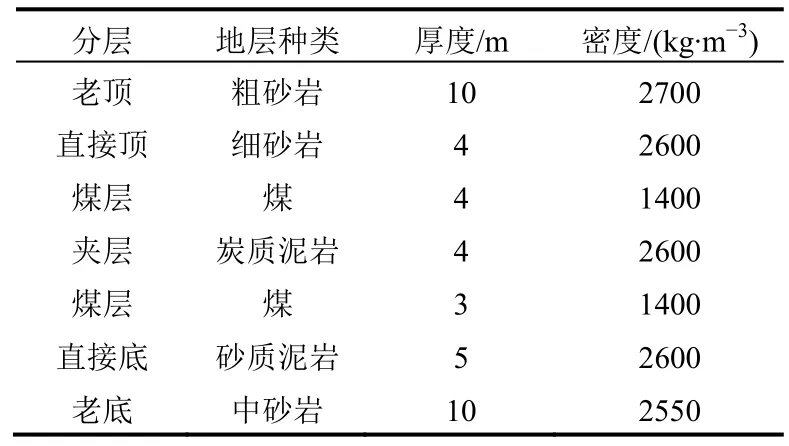

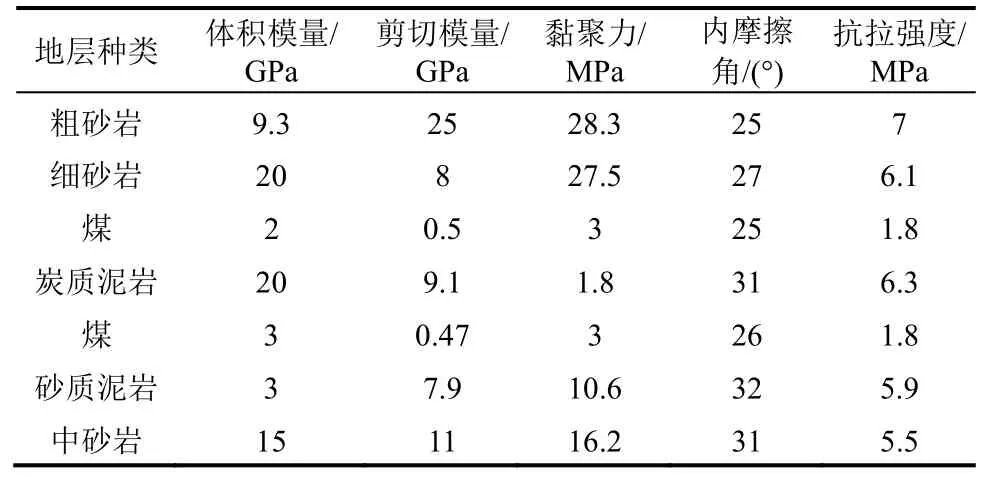

根據煤層賦存條件及圍巖種類特征,建立一個50 m×50 m×40 m的模型。由于巷道變形為平面應變問題,可將模型沿x方向劃分為10個格,將模型沿y方向劃分為50個格,沿z軸劃分為40個格。建立的模型見圖1,模型的本構關系為摩爾庫倫模型,各力學參數見表3和表4。

表2 試驗方案二

圖1 數值模擬網格劃分模型

表3 計算模型中各巖層與煤層的厚度

表4 各地層力學參數

2.1.2 邊界條件的模擬

模型下部邊界為位移邊界條件,在下邊界上對x、y、z方向的位移進行約束。

模型左右及前后邊界為位移邊界條件,分別在左右方向上約束x方向的位移,在前后方向上約束y方向的位移。

模型上部邊界為應力邊界條件,根據煤層的埋深數據,可計算施加在上邊界上的均布載荷為q=γΗ=-5 MPa。

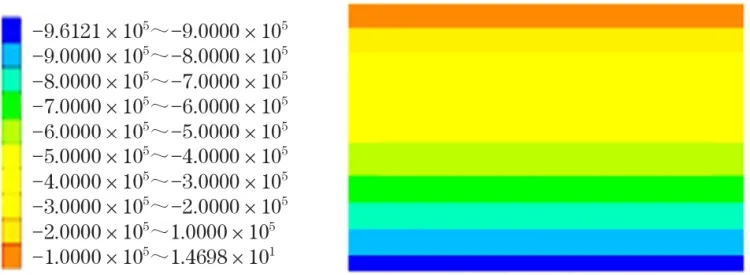

2.1.3 地應力平衡

模型的邊界條件及初始化條件設置好以后,對模型進行運算,使地應力作用下模型達到平衡,初步平衡后應力分布見圖2。

圖2 計算模型初始應力分布

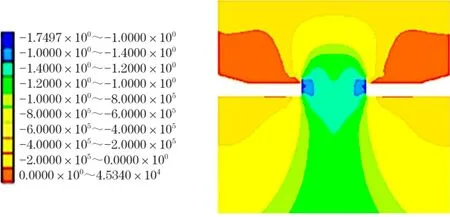

2.1.4 上煤層開采

地應力初步平衡后,對上煤層進行開挖,將模型的上煤層部分定義為空模型,僅保留15 m寬的煤體作為煤柱,再次對模型運算,運算后得到上煤層開采后煤柱下應力分布,見圖3。

圖3 上煤層開采后應力分布

2.2 巷道布置錯距對巷道變形的影響

近距離上煤層開采后,上覆巖層的壓力會通過煤柱向下煤層傳遞,煤柱下方會出現應力集中現象。在下煤層回采巷道相對于上煤層內錯布置的情況下,隨著錯距的不同,下煤層的回采巷道所承受的集中應力顯然不同,因此使回采巷道的錯距變化,可以觀察出巷道變形隨錯距變化的規律。因此分別使錯距為-2 m,0 m,2 m,4 m,6 m,8 m,10 m,調出巷道周圍位移分布等值線圖,并且在巷道周邊布置測點,監測頂底板的z方向位移與兩幫的y方向位移,據此觀察巷道變形的大小及巷道周邊位移的分布規律。

上煤層開挖平衡后,在下煤層層位內按照巷道內錯距為-2 m,0 m,2 m,4 m,6 m,8 m,10 m開挖區段運輸平巷與區段回風平巷,沿開挖的巷道頂板、底板、兩幫中點布置4個觀測點,兩幫觀測y方向位移即水平位移,頂底板監測z方向位移即垂直位移。

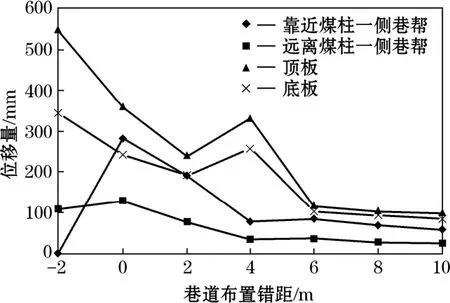

根據監測的各點位移,作出巷道周邊位移隨巷道布置錯距的變化曲線見圖4。

根據圖4,當巷道錯距為-2 m時,雖然兩幫移近量相對錯距為0 m時較小,但巷道的頂底板移近量非常大,巷道維護非常困難,因此巷道布置不應選擇外錯式;當巷道布置內錯距離為0時,巷道左側緊鄰煤柱邊緣,處于煤柱下方的高應力區,此時,頂板變形量、底鼓以及兩幫變形均比較大。當巷道布置內錯距離為4 m時,頂板下沉量和底鼓現象明顯,在下煤層回采巷道布置時,應避免將巷道布置在此處。

圖4 巷道位移隨布置錯距的變化

當錯距大于4 m,隨著錯距的增加,頂底板移近量與兩幫移近量均逐步減小,但隨著錯距增大,必將引起下煤層區段煤柱尺寸增加,降低采區采出率,造成資源的浪費。因此,綜合考慮巷道變形與采區采出率,合理的錯距應不小于6 m,可以取為6 m。

2.3 區段煤柱寬度對巷道變形的影響

區段煤柱的寬度影響著下煤層受其集中應力影響的范圍以及強度,因此煤柱的寬度將會影響下煤層回采巷道的變形與圍巖的破壞過程。

根據對巷道內錯布置的錯距模擬,將兩層煤回采巷道之間的錯距選定為6 m。

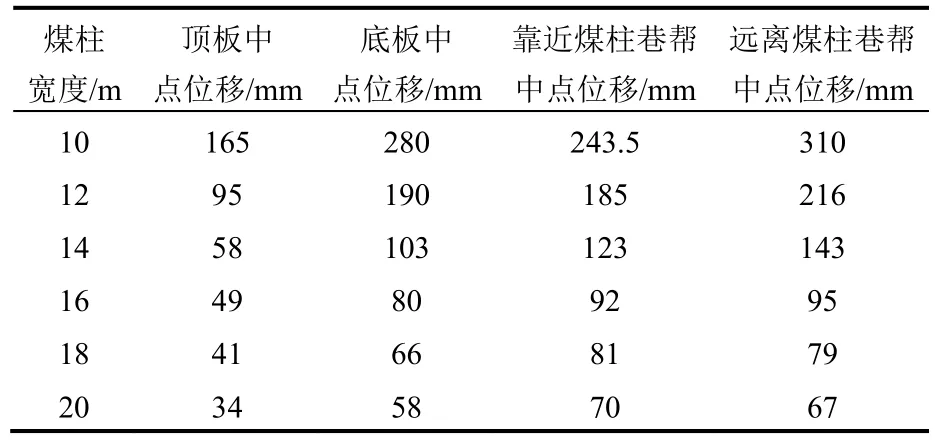

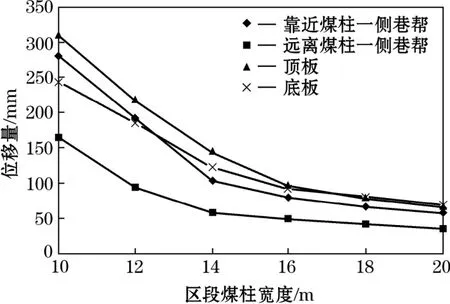

按照不同的方式進行開挖,使得上煤層遺留的煤柱寬度分別為10 m,12 m,14 m,16 m,18 m,20 m,開挖后分別運算使模型平衡,再進行下煤層兩條區段平巷的開挖,再次使模型平衡,在此過程中,監測矩形巷道四條邊中點的位移,見表5,作出各點位移隨煤柱寬度的變化曲線見圖5。

表5 不同煤柱寬度下巷道各點位移

圖5 不同煤柱寬度下各點位移量

在煤柱寬度分別為10 m,12 m,14 m,16 m,18 m,20 m時,應力分布依次見圖6中(a)~(f)。

圖6 不同煤柱寬度下的應力分布

由圖6可以看出,煤柱寬度越大,煤柱集中應力影響的范圍越大,但煤柱寬度增大的同時也造成了煤柱下方應力集中系數的降低,使巷道頂底板移近量與兩幫移近量隨著煤柱寬度的增加而減小,這與監測的巷道周邊各點的位移數據相符合。此外,煤柱中部應力等值線出現凹陷,這表明煤柱寬度大于工作面側向支撐壓力的影響距離但小于兩倍影響距離,且隨著煤柱寬度的增加,凹陷的范圍不斷增加,從而使煤柱中部處于較低應力的狀態,煤柱中部存在一定寬度的彈性區,煤柱保持穩定的條件時彈性區的范圍不應小于煤柱高度的2倍[5-7]。因此,可以確定區段煤柱的寬度應不小于16 m。

3 結論

(1)近距離煤層回采巷道選擇內錯式布置時,隨著錯距的增加,巷道兩幫移近量越來越小,但頂底板移近量在錯距為4 m時突然增大,因此應避免將巷道以4 m的錯距布置,合理的布置錯距應不小于6 m。

(2)當巷道布置的錯距一定時,增加上煤層留設煤柱寬度,由于應力集中系數的下降,使得巷道頂底板移近量和巷道兩幫移近量都減小,巷道穩定性更好。

(3)區段煤柱的留設寬度應保證煤柱內存在一定寬度的彈性區,即保證煤柱內部處于較低應力狀態以保證內部不發生塑性破壞,故可確定區段煤柱的寬度應不小于16 m。