急診病情報告卡在急診分診和處理中的作用研究

惠青山,吳芷芷,趙秀森

(濰坊護理職業學院,山東 濰坊 262500)

急診科承擔醫院的急診和急救工作,急診科的分診和救護工作也是急救醫療服務體系的重要組成部分。醫護人員的分診對患者的救治可產生直接影響。急診科就診患者起病急,病情變化快、病因繁多,臨床醫師和護士應在最短時間內用最簡練的方法對就診患者進行初步的判斷,并按照病情的輕重緩急,確定救治的先后次序,并進行快速、準確地分診、分流,使患者盡快獲得救治,因此,要求醫護人員不僅應具備嫻熟的急救基礎技術、現場人際溝通和協調等能力,還需掌握和熟悉規范的操作流程和評價體系。然而當前急診分診工作缺少準確、系統及客觀的評估指標,病情判斷通常依靠醫護人員的臨床經驗,極易造成急診分診工作滯緩、甚至造成嚴重的醫療事故,給當前的急診醫療分診工作帶來巨大隱患。為提高急診科預檢分診的質量,受當前傳染病報告卡啟發,本研究采用急診病情報告卡對急診就診患者病情進行評估,并分析其應用價值及可行性,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 研究對象 選取2019 年5 月至2019 年10 月濰坊市某三級甲等綜合性醫院的急診就診患者400 例和急診科醫護人員11名、急診科室主要管理人員10名作為研究對象,2019年5 月至7 月收治的急診患者200 例作為對照組,2019 年8月至2019年10月收治的急診患者200例為觀察組。

1.2 方法 對照組采用常規預檢分診模式分診,觀察組采用急診病情報告卡分診。常規預檢分診組,其分診方式主要通過急診科分診護士的主觀經驗進行分診;分診資料主要采用“一看、二問、三查”的方法進行收集。然后將收集的主、客觀資料進行分析和判斷,對患者的病情及需分診轉科進行初步判斷,然后將患者分診至搶救室進行緊急救治或普通科室接受常規診治。

觀察組采用急診病情報告卡的篩選分類和評估方法進行分診,主要通過對急診科常見疾病的篩選,并以器官、系統為研究對象,按照病情報告卡的分診條目依次填寫基本信息欄、病情介紹欄目、病情分級欄和簽名欄,并關注疾病發生、發展,病因誘因、臨床表現和并發癥等疾病相關信息及當前主要問題和急需解決問題來確定分診科室,分診后將急診病情報告卡交接給轉入科室護士,以保證轉入科室對患者病情信息的準確把握和了解。

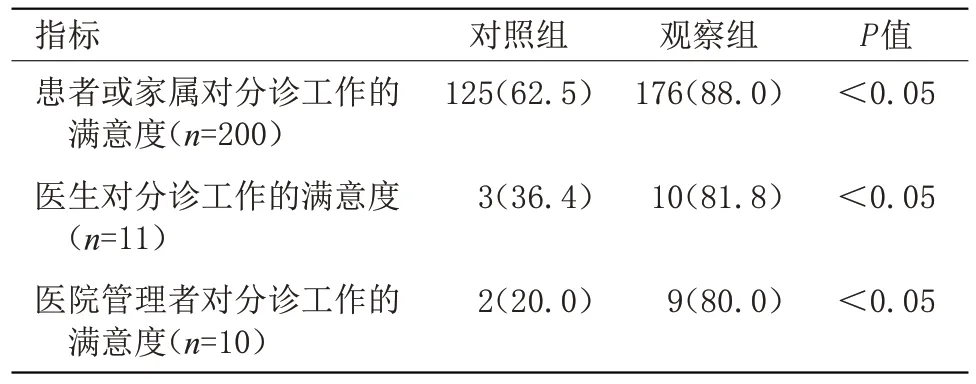

1.3 觀察指標 ①比較兩組急診患者誤診率、漏診率。急診患者誤診率,即主要診斷被分診護士誤診的急診患者占急診就診患者總數的百分比,急診患者誤診率=(主要診斷被分診護士誤診的急診患者/急診就診患者總例數)×100%;急診患者漏診率,即主要診斷被分診護士漏診的急診患者占急診就診患者總數的百分比,急診患者漏診率=(主要診斷被分診護士漏診的急診患者/急診就診患者總例數)×100%。②比較兩組急診患者分診時間。急診患者分診時間,即急診患者分診開始時間至分診結束時間。急診患者分診時間=急診患者分診結束時間-該患者分診開始時間,由預診分診護士計時。③比較兩組急診患者分診后醫患、醫護、醫院管理人員的滿意度。其中醫患滿意度,即醫患對該分診醫療護理服務的滿意度。設置滿意度問卷,采用封閉式多選題式問卷,分為3 部分,分別調查患者或家屬對分診工作的滿意度、醫生對分診工作的滿意度及醫院管理者對分診工作的滿意度。從急診分診的態度、時間、效率、有效性、醫療費用水平滿意度、醫療水平認可度、醫護人員分診工作的信心和熱情度等多個維度、多個條目進行評價,滿分100 分,各項分數相加,分數越高表明對分診工作的滿意度越高,并對各項進行統計學分析,Cronbach’α 系數為0.87,滿意度問卷重測可信度高。

1.4 統計學方法 采用SPSS 22.0統計學軟件分析數據,計量資料以“”表示,采用t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義

2 結果

2.1 兩組誤診率、漏診率比較 觀察組誤診率為3.5%,漏診率為1.0%,明顯低于對照組的(10.0%,4.5%),差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組誤診率、漏診率[n(%)]

2.2 兩組分診時間比較 觀察組分診平均耗時為(63.5±14.0)s,對照組分診平均耗時為(128.80±38.0)s,兩組比較差異有統計學意義(t=11.20,P<0.05)。

2.3 兩組醫患滿意度比較 觀察組患者或家屬對分診工作的滿意度、醫生對分診工作的滿意度及醫院管理者對分診工作的滿意度均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組醫患滿意度比較[n(%)]

3 討論

當前,衡量一個地區急救工作水平和能力高低的重要標志之一是醫護人員對病患現場或急診科的病情評估和分診工作。保證急診分診工作質量,確保病患及時得到正確、快速的診治,對于提高急救水平和病患搶救成功率,降低傷殘、死亡率,有效控制病情具有重要意義。分診工作的順利進行,不僅要求醫護人員具備嫻熟專業技能和業務素質,還要求具有規范的工作流程和分診標準。

然而,急診分診在國內外均尚未制訂完全統一的標準。目前,國外常用急診分診評估工具有:英國的曼徹斯特分診量表(MTS)[1]、美國的急診危重指數(ESI)及加拿大檢傷及急迫度量表(CTAS)[2-4]等,對各國的急診分診標準的制定產生重要影響[5]。2006年,北京協和醫院自行制定了北京協和醫院急診分診標準,華西醫院設立了以流程為中心的新型導向型預檢分診[6-7]等,各地醫療機構預檢分診標準不一。衛生部于2011年公布了《急診病人病情分級試點指導原則(征求意見稿)》,對急診分診標準的規范起一定作用,但因各種原因仍未完全在各地區各級醫療機構的急診科中應用和普及。很多預檢分診護士準入制度和標準流程仍沿用傳統的向導模式,在分診工作中仍主要依靠個人經驗[8-9],對潛在疾病的患者病情判斷和危重患者的分診處理中存在嚴重的醫療風險問題。

本研究結果顯示,觀察組誤診率和漏診率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),考慮應為病情報告卡的順序性分診條目及強化對主要急癥病情的發現和解決有重要的關系。在臨床分診中,觀察組患者或家屬、醫生對分診工作及醫院管理者對分診工作的滿意度均高于對照組,考慮與分診工作的條理性、高效性、有限性有關。其在提高患者滿意同時,患者對醫護分診工作的肯定又反向推動了醫護人員及管理人員對自身工作的自信和滿意。

急診病情報告卡的分診工具可提高危重患者病情分級的準確率和效率,符合危重患者的分診時間期望,并提高了急診分診的滿意度。隨著“互聯網+”、人臉或二維碼識別系統、手機醫療端APP 等信息化醫院管理平臺的發展,將進一步嘗試將急診分診病情報告卡與基于人臉或二維碼圖像識別系統的信息化分診平臺相結合,以期探索適合國內國情的快速、高效的急診分診系統。