綜合檔案館公共文化服務影響因素探析

李彩容 杜家蕊 陳永輝

摘? 要:為了提高綜合檔案館開展公共文化服務的效能,在對武漢市部分綜合檔案館的相關工作人員進行小組焦點訪談的基礎上,以其在公共文化服務實踐中所遇到的具體問題為線索,借助扎根理論研究方法,識別出影響綜合檔案館開展公共文化服務的7個主范疇,進一步歸納為“綜合檔案館歸因”“政府歸因”和“用戶歸因”三個因素,通過分析各個因素之間的關系建立理論模型。基于以上分析,提出了提高綜合檔案館開展公共文化服務能力的三點建議。

關鍵詞:綜合檔案館;公共文化服務;扎根理論

Abstract: In order to improve the effectiveness of public cultural services provided by comprehensive Archives, based on focus group interviews with staff members of some comprehensive Archives in Wuhan, and taking the specific problems they encountered in the practice of public cultural services as a clue, also with the help of rooted theoretical research methods, seven main categories were identified and further summarized as 'general Archives attribution', 'government attribution' and 'user attribution'. A theoretical model was established by analyzing the relationship between the three factors too. To the end, three suggestions are made to improve the ability of public cultural services provided by comprehensive Archives.

Keywords: Comprehensive Archives; Public cultural services; Rooted theory

本研究通過對武漢市地區的各級綜合性檔案館抽樣,對其相關職員進行小組焦點訪談,然后使用扎根理論分析綜合檔案館開展公共文化服務的影響因素,以檔案館公共文化服務工作為核心建立影響因素模型,以期為檔案館更好地開展公共文化服務工作提供參考。

1 研究設計與數據分析

1.1 研究方法

扎根理論是建立在原始資料的基礎上,通過自下而上的方式系統構建理論模型的一種實證研究方法。[1]本研究主要基于Strauss的程序化扎根理論,采用三級編碼的形式展開分析。依托調研收集的訪談資料,按照研究問題的需要,對資料按約定流程和方法,構建綜合檔案館公共文化服務影響因素的理論模型。

首先,通過文獻調研和試點訪談完善訪談提綱;其次,選擇部分綜合檔案館,與檔案館參與公共文化服務的工作人員面對面深度訪談,收集相關資料并撰寫備忘錄提煉關鍵信息;其三,運用三級編碼進一步分析資料,反復對比分析編碼內容,并及時予以修正和改進,直到理論飽和;最后,建立理論模型,得出結論。

1.2 數據收集

按照樣本具有代表性和互補性原則選擇了武漢市內7家綜合檔案館,圍繞“綜合檔案館公共文化服務”這一主題,對館內參與和了解本館公共文化服務的工作人員進行開放式的小組焦點訪談,并在征得同意下錄音存檔。

調研樣本包括湖北省檔案館、武漢市檔案館和武漢市內5家區級檔案館。數據收集從2019年11月19日開始,到2020年1月9日結束,持續50個工作日。

1.3 開放式編碼

開放式編碼是對訪談錄音文本進行系統性梳理,通過逐字逐句的分析,對原始語句進行標識,從中提煉出初始概念,為主軸編碼范疇的提出打下基礎。

根據錄音文本整理,共得到385條原始語句,在開放式編碼執行過程中,兩位研究者分別獨立提煉原始語句并撰寫編碼,再逐句進行分析討論,經歷三輪反復對比,最終內部達成一致。總體上看,這一核查策略保障了研究的信度。

開放式編碼經過概念化、范疇化兩次提煉,最終完成初始概念范疇編碼。得到60條初始概念,17條范疇以及各范疇內涵見表1。

1.4 主軸編碼

在開放式編碼的結果上,通過提煉、合并、歸納聚類,進一步發現范疇之間的各種聯系。將開放式編碼階段所獲得的17個范疇歸納聚類形成7個主范疇(見表1)。

1.5 選擇性編碼

基于對7個主范疇的分析,筆者將其歸納為三個維度,即“綜合檔案館歸因”“政府歸因”及“用戶感知歸因”。B1-B7各主范疇對“影響因素”這一核心范疇有著不同程度的影響,且以“綜合檔案館”歸因最為重要(見表1)。

1.6 理論飽和度檢驗

訪談分3個階段完成,第一階段是省級檔案館,第二階段是市級檔案館,第三階段是五個區級檔案館。對每個檔案館訪談結束后都整理編碼。

在進行到第三階段的第三個檔案館時,發現編碼已呈基本飽和狀態,到第三階段分析完成時也未出現新的范疇,理論達到飽和。

2 影響因素理論模型及現狀分析

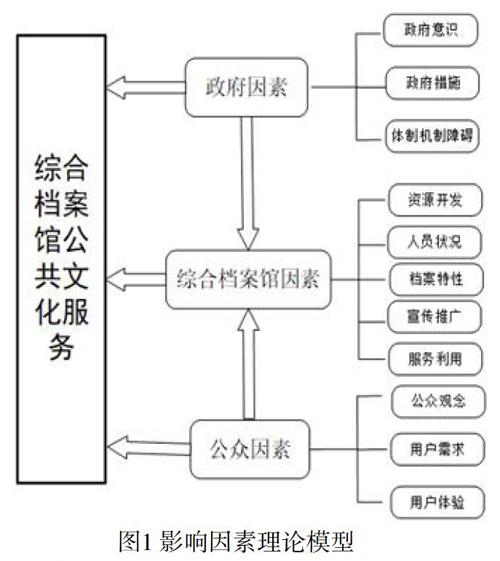

以編碼所得邏輯線為基礎,構建影響公共檔案館參與公共文化服務體系的因素模型見圖1。模型包括“綜合檔案館歸因”“政府歸因”和“用戶歸因”三個維度,用戶各維度內分析見圖2、圖3、圖4。

從三個歸因之間的聯系來看,檔案館自身的影響最為直接且多樣;政府層面的積極轉變能夠自頂向下保障公共文化服務的開展;用戶則通過多樣化的用戶需求驅動檔案館服務。

在模型內涵和關系闡述中,從調查中發現的困境入手,具體闡明綜合檔案館在開展公共文化服務過程中遇到的各種困難和現存問題,從而提出具體對策。

2.1 綜合檔案館維度

公共文化服務是各級綜合檔案館的職能之一。該影響維度包括服務利用、人員技術、宣傳推廣、資源開發以及自身特性五個主范疇,各范疇間相互聯系,且以“自身特性”為核心。其關系見圖2。

2.1.1 宣傳推廣。對于區級檔案館,困于自身影響力和部門、人員配置,宣傳推廣可能會增加其服務壓力,若協調不當反而容易影響服務質量。因此,區級檔案館大都選擇依靠其它部門的力量。但在這一過程中,對于檔案館的宣傳效果并不如意。

2.1.2 資源開發。由于精力和能力限制,檔案館經常選擇與其它文化單位合作或尋求專業企業的外包服務,而在這一過程中則可能由于規范性和專業性的問題影響資源開發效果。

2.1.3 自身特性。本研究所指的綜合檔案館自身特性包括其工作的政治性、機要性、管理對象的歷史憑證性[2]等區分綜合檔案館與其它公共文化服務機構的核心特質。檔案館的公共文化服務活動須基此展開。自身特性作為綜合檔案館歸因的核心要素,對其它四個范疇起著重要作用。

首先,綜合檔案館自身特性為其公共文化服務利用提供方向和指導。體現在日常宣傳和服務中,其所呈現出的公共文化服務內容更偏向于黨政機關日常所需。

其次,檔案的自身特性對工作人員提出專業素質的硬性要求。例如在平衡檔案公開利用需求和保密要求的矛盾中,檔案人員往往需要依靠過硬的專業素養進行判斷。檔案保密性要求使得檔案開放程度的評估工作困難重重。[3]

此外,檔案館作為統一保存黨政機關檔案的管理機構的主要功能定位以及檔案本身的安全性、保密性需求等自身特性因素也一定程度上限制了檔案館的宣傳推廣工作。其“公共性價值理念”的不足和類似政府機關的“深宅大院”形象容易產生距離感。[4]

2.1.4 服務利用。“服務利用”是綜合檔案館開展公共文化服務的最直接體現。在本研究中體現為綜合檔案館參與公共文化服務的具體形式以及在這一過程中遇到的各類限制條件,如展示形式、參觀流程、服務受眾等。

2.1.5 人員技術。本研究所指“人員技術”包括人事結構和人員素質,對公共文化服務能力產生直接影響。若人員素質和技術條件不足,綜合檔案館的資源開發能力和宣傳推廣能力將受極大限制。

2.2 政府維度

檔案工作的服務方向、開放度都是檔案工作政治性的集中體現。綜合檔案館作為黨和國家的科學文化事業機構[2],不同程度地受到黨政部門對于檔案價值的認知意識、行政措施、現行的體制機制等因素的引導或限制作用。其內部關系見圖3。

2.2.1 體制機制障礙。體制機制障礙是指綜合檔案館在開展公共文化服務過程中受到現行的權責不清的管理體制和運行機制的制約。要落實政府的各項措施,前提是厘清現行管理體制、規范運行機制。部分檔案館的工作人員反映:“我們檔案編制向來人都很少,今年體制改革之后,人更少。因為現在檔案局沒有人,我們(檔案館)還要去給他們幫忙。”體制機制的障礙也會影響到人才的招聘:“只有接收的卷宗達到了一定標準,才能按照國家規定增加編制,有空編才能招人。”由于局館分離和現行事業體制問題,體制機制障礙成為了限制政府行為的一個實質痛點。

2.2.2 政府措施。政府通過公共文化政策法規、基礎建設、機構組織和人才、活動主體、活動方式和公共事業經費等措施建設公共文化服務體系[2]。在公共信息服務的共治主體中,政府措施不僅需要保證信息服務的供給,也要協調各服務主體,發揮政府主導性作用以保證公共信息服務的供給效能。[5]如2016年《全國檔案事業發展“十三五”規劃綱要》中將提高檔案公共文化服務能力作為檔案館的重點發展任務,同年,國務院辦公廳在《公共文化領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》中明確各級政府對公共文化服務的主體責任,通過免費開放及“五檔分類”等方式促進基本公共文化服務標準化、均等化。這些政策中體現出的建設發展目標和發展需求的深度要求都會影響檔案館服務的目標方向以及服務的深度。

2.2.3 政府意識。政府意識對綜合檔案館開展公共文化服務有著長遠的引導和指導作用,并且在推動一系列有利于檔案館公共文化服務措施的產生中起著關鍵作用。如四川省檔案局在《2019年全省檔案宣傳工作要點》中提出的增強 “四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,要求利用檔案鞏固主流思想和輿論,并且通過《四川省檔案法制宣傳教育第七個五年規劃》來推動檔案館公共文化服務的落實。我國國家綜合檔案館負責統一保管黨和政府機關的檔案文件,同時對黨和政府負責。

2.3 用戶維度

用戶是綜合檔案館公共文化服務的承受者,其反饋和認知是衡量綜合檔案館公共文化服務成效的重要指標。用戶首先產生檔案需求,在滿足自我需求過程中逐步構成個人用戶體驗感受。該過程中,個人用戶體驗不斷積累,從而集成社會共識。如果產生的評價是正面的,將有更多用戶期待進一步體驗服務,滿足需求,從而形成良性循環。其內部關系見圖4。

2.3.1 用戶需求。新時代下,檔案用戶正從過去“被動接受”轉向“主動參與”。隨著用戶主體的多元化,用戶需求也呈現出動態化、長期化、全面化的特點。[6]本研究所指“用戶需求”是指用戶有能力使用檔案館所提供的服務以及使用其服務的意愿。民眾對綜合檔案館服務的需求對其提供公共文化服務的重點和方向有關鍵性影響。在綜合檔案館開展的各項公共文化服務活動實踐對比中,可以清晰地發現,民眾普遍對于有關自身利益或興趣愛好的生活故事、社會新聞等更感興趣,“原來就主要是行政類如一些政策規章,現在基本上都是故事類了,好多人都看得津津有味。”如長春市檔案館在農博會上舉辦的“黑土名城”珍藏檔案展覽吸引人次突破20萬,觀眾留言和寄語超過1400頁[7];武漢市檔案館《40年掠影,檔案見證改革開放》網上展廳瀏覽量達22670人次。

2.3.2 用戶體驗。用戶體驗主要是指用戶在體驗服務或使用產品的過程中所建立的主觀感受,[8]本研究所指的用戶體驗是用戶在使用綜合檔案館對所提供的服務過程中,對服務質量和服務理念的感知和評價,是了解服務成效的基礎。用戶體驗中反饋最直接的為用戶前來查詢檔案時檔案的查全率和查準率,以及整個檔案查詢流程的簡潔程度。此外還有工作人員的服務態度體驗和對于檔案館文娛氣氛建設的感知。“我們肯定就是要細致服務,周到服務。一周現在我們開放查檔六天,還有好多便民設施。門口還有意見簿,他們來了都可以寫建議的。”如果用戶在這一過程中獲得了積極的體驗感,就會認同檔案館的服務,改善用戶觀念并提高服務使用頻率。[9]

2.3.3 用戶觀念。本研究所指的用戶觀念是人們在一段歷史時期內形成的對綜合檔案館及其所提供的服務的整體認知和態度。“羊群效應”認為,社會群體中有著相互聯系的人趨向于相似的行為方式和思考方式。[10]對于同樣有著檔案需求的群體來說,在獲取檔案服務的過程中容易產生相同的問題和反應,產生相似的評價傾向。在調查過程中發現,檔案事業長期處于邊緣地位,“局館分離”前其公共文化服務職能并不突出,出于安全性和政治性要求,檔案館建設也相對封閉。從而導致社會對檔案存在刻板印象,“很多用戶是不知道檔案館的,也不知道到檔案館能做什么。”“辦退休證明的時候必須要檔案,才覺得檔案重要,但平時就覺得不重要。”

3 提高綜合檔案館開展公共文化服務能力的對策

3.1 綜合檔案館——主動挖掘利用,協同合作發展

檔案館是連接檔案和用戶的橋梁,綜合檔案館的服務能力優化要以“自身特性”為核心,結合自身實際情況,均衡中有重點的進行改善。首先需要主動挖掘利用館藏檔案資源,如通過對特色檔案資源專題化開發,提高檔案文化辨識度;或者通過以用戶需求為導向的信息化服務模式將社會需求和館藏特色緊密結合,滿足用戶需求。如洪山區檔案館“洪山菜薹展覽”以及“檔案高校行”等便是很好的例子。其次化被動為主動,尋求協同合作發展。如以“文化休閑”為橋梁連接綜合檔案館與用戶的需求,尋求跨界合作;規范建立館館、館企合作標準,落實新版檔案法中檔案館可與其它文化事業單位以“相互交換重復件、復制件或者目錄,聯合舉辦展覽,共同研究、編輯出版有關史料”;落實新版檔案法要求館企合作的渠道和標準,由雙方“簽訂委托協議、約定服務范圍、質量和技術標準等內容”;委托方監督;受托方“建立檔案管理制度”“遵守有關安全保密規定”,以確保外包服務的質量和檔案安全。

3.2 政府——強化意識轉變,構建良好環境

政府是綜合檔案館開展公共文化服務的引路人,政府及相關領導層應從上層意識的角度出發,為綜合檔案館開展公共文化服務提供一系列支持和鼓勵措施,從而構建良好的發展環境,并以制度形式提供保證,如各機構主體間的權責劃分,工作協調。這需要各級政府在檔案工作中的角色轉變。新版檔案法也指出各級人民政府應通過“把檔案事業納入國民經濟和社會發展規劃”“將檔案事業發展經費列入政府預算”等方式切實增強參與檔案工作的力度,而非從前籠統的“加強對檔案工作的領導”。

3.3 用戶——打破刻板印象,主動反饋信息

用戶作為服務的承受者,其檔案利用意識和服務反饋深刻影響檔案館公共文化服務的效能。用戶需要糾正以往的刻板印象,積極接觸和利用檔案,并主動向檔案館反饋相關信息。數字時代下的檔案館服務功能與從前被動模式不同,隨著“網上政務公開”“大數據中心”等便民服務的完善,用戶的刻板印象會隨著檔案館公共文化服務的開展逐漸改善,通過用戶的主動反饋,檔案館與用戶,用戶與用戶在共同探索和努力中解決服務中出現的問題,形成良性循環。

參考文獻:

[1]曹國鳳,賈曉彥,張麗.高校圖書館參與公共文化服務體系影響因素研究[J].圖書情報工作,2019,63(06):35-40.

[2]馮惠玲,張輯哲.檔案學概論[M].北京:中國人民大學出版社,2006.

[3]嚴雪林.試論檔案密級鑒定[J].檔案學通訊,2011(05):30-33.

[4]陳忠海,宋晶晶.論檔案治理視域下的公民利用檔案權利實現[J].北京檔案,2018(05):14-17.

[5]周毅.公共信息服務社會共治的風險及其控制[J].情報資料工作,2020(01):71-80.

[6]李宗富,張瑞瑞.新時期國家綜合檔案館公共服務能力評估的價值取向與理論框架構建[J].檔案管理,2020(02):34-38+44.

[7]中國檔案網.長春市檔案館開展國際日活動[EB/OL].[2015-06-05].http://www.chinaArchives.cn/2015/0605/105052.shtml.

[8]胡新.基于Kano模型的政府數據開放平臺用戶體驗要素分類研究[D].湘潭大學,2019(02)

[9]彭宏榮,陳明紅.基于用戶體驗的圖書情報服務[J].科技情報開發與經濟,2008(12):9-10.

[10]Robert J Shiller. Conversation, Information, and Herd Behavior[J].The American Economic Review,1995(02).

(作者單位:湖北大學歷史文化學院 來稿日期:2020-09-03)