不同寬度管狀胃對食管癌切除術后患者生活質量的影響:一項傾向配比研究

葛姣姣, 馬 可, 王 帥, 汪 灝*

1. 中國人民解放軍總醫院第六醫學中心,北京 100048 2. 復旦大學附屬中山醫院胸外科,上海 200032

食管癌切除、消化道重建術是當前食管癌外科治療中最常用的術式。術中通常采用管狀胃替代食管進行高位食管-胃吻合以完成消化道的重建。目前,臨床上常規采用的是直徑5~6 cm的寬管狀胃[1]。近年來有報道[2]推薦采用直徑3 cm左右的細管狀胃,認為其在減少外科并發癥、降低吻合口瘺發生率等圍手術期外科效果方面可能有更好的效果,然而此觀點仍有爭議。

在惡性腫瘤治療中患者的生活質量正日益受到重視,許多學者認為生活質量應作為生存率外評價腫瘤治療效果的第二項標準。目前國際上公認的評價食管癌患者生活質量最好的方法是歐洲癌癥研究與治療組織(European Organization for Research on Treatment of Cancer, EORTC)開發的生活質量量表,由核心量表QLQ-C30和食管癌補充量表QLQ-OES18組成。國外的臨床試驗[3]表明,2個量表的結合使用可較準確地反映患者術后的生活質量狀況。目前關于這2種不同寬度的管狀胃對患者術后生活質量的影響研究較少,因此,本文對此進行大樣本的回顧性比較研究。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年1月至2019年12月復旦大學附屬中山醫院胸外科收治的行胸腔鏡微創食管癌根治術的臨床早期患者520例。患者術前均行胃鏡檢查,根據病理結果被明確診斷為食管癌,并經過各項規范性檢查(胸腹部增強CT、頸部超聲、食管腔內超聲檢查等)明確術前臨床分期為早期(Ⅰ期、Ⅱ期)。納入標準:(1)術前臨床分期為cT1-3N0M0;(2)年齡18~70歲;(3)無頸部、胸部、腹部手術史;(4)麻醉風險等級評估為Ⅰ~Ⅱ級。排除標準:(1)頸段和腹段食管癌患者;(2)心、肺、腦、肝、腎等重要臟器功能異常患者;(3)合并胃部疾病(如胃潰瘍、胃擴張、胃部腫瘤、幽門梗阻等)患者;(4)中轉開胸患者。

1.2 外科手術與圍手術期管理 患者均行胸腔鏡下的三切口(右胸、腹、頸)食管次全切除術、消化道重建術(食管-胃頸部吻合)。患者均采用全身麻醉、硬膜外復合麻醉、單腔氣管插管雙肺通氣。手術步驟:(1)胸腔鏡下胸部食管的游離及淋巴結清掃;(2)開腹行胃的游離和腹腔淋巴結清掃;(3)頸部切口、管狀胃制作及胃食管頸部吻合[4]。術后常規給予各項監護和治療措施,術后第7天左右口服泛影葡胺造影,證實吻合口愈合良好及胃排空正常后開始進流質飲食,進食2 d無異常情況后準予出院。具體手術過程和圍手術期管理方案與本課題組的先前報道[5]一致。

1.3 術中不同寬度管狀胃的制作 常規寬管狀胃組(圖1A)采用的是Akiyama等[6]的方法,管狀胃寬度約為5 cm,共切去賁門及小彎側約1/3的胃組織;細管狀胃組(圖1B)采用的是Giacomo等[2]報道的方法,管狀胃寬度為3 cm,共切去賁門及小彎側約2/3的胃組織。

紅色為剪裁線.圖1 寬管狀胃和細管狀胃的制作A:寬管狀胃;B:細管狀胃。

1.4 消化道管理方案 圍手術期均常規使用質子泵抑制劑(PPI)抑酸、不常規給予胃動力藥物,出院后則根據患者的反酸和胃動力情況酌情給予相關藥物。2組患者均在術后1個月從流質-半流質-軟食逐漸過渡到正常飲食。

1.5 生活質量評分 所有患者在術前和術后隨訪期間(術后3、6、9和12個月)均已使用EORTC評分量表(核心量表QLQ C-30和食管癌特異量表QLQ OES-18)進行生活質量評價。住院期間及術后門診復查時,按照評分量表中的問題與評分等級由醫生詢問、患者回答后逐條書面記錄。其中功能評分越高代表生活質量越好,而癥狀評分越高則代表生活質量越差。之后根據EORTC評分手冊進行數據匯總和統計分析。

2 結 果

2.1 患者臨床資料的比較 根據納入標準和排除標準,最終檢索出651例患者,其中345例采用了寬管狀胃,306例采用了細管狀胃。根據患者的臨床特征[年齡、性別、體質量指數(BMI)、合并疾病指數、美國麻醉醫師協會(ASA)風險分級、腫瘤部位、術后病理分期]進行傾向配比,采用最近鄰算法,設置卡鉗值0.02,按1∶1配比,最終篩選出260對病例進行進一步分析。

結果(表1)顯示:經過傾向配比之后,2組患者在年齡、性別、BMI、合并疾病指數、ASA風險分級、腫瘤部位、術后病理分期等方面的差異均無統計學意義。

表1 2組患者臨床資料的比較

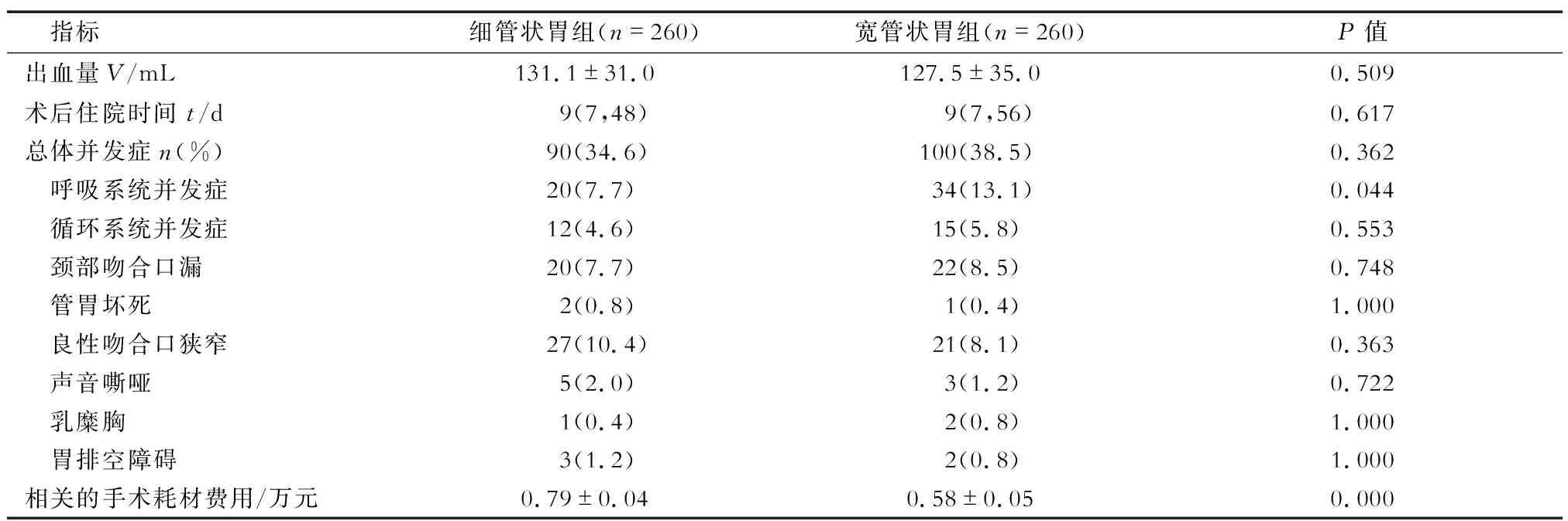

2.2 圍手術期外科效果的比較 結果(表2)顯示:患者均順利完成手術,2組患者的總手術時間、腹部手術時間、出血量、清掃淋巴結個數、術后住院時間差異均無統計學意義。圍手術期無死亡病例。2組的總體并發癥發生率差異無統計學意義(27.5%vs37.5%,P=0.340),其中細管狀胃組的呼吸系統并發癥明顯低于寬管狀胃組(7.7%vs13.1%,P=0.044)。在手術耗材費用方面,細管狀胃組高于寬管狀胃組[(0.79±0.04)萬元vs(0.58±0.05)萬元,P=0.000]。

表2 2組患者圍手術期臨床指標的比較

2.3 生活質量的比較 結果(表3)顯示:細管狀胃組分別有1例和2例患者在術后9個月和12個月失訪;寬管狀胃組分別有2例和4例患者在術后9個月和12個月失訪。2組患者術前各項指標評分的差異均無統計學意義,而在術后立即有不同程度的惡化,但均隨時間延長而逐漸改善。生活質量的改善大部分來自時間效應,但在分組-時間交互效應方面,細管狀胃組術后在整體狀況評分、呼吸不適、反流癥狀、咳嗽等4項指標方面明顯優于寬管狀胃組,差異具有統計學意義(P<0.05)。結果(圖2、圖3)顯示上述4個指標評分隨時間變化的趨勢,而其他時間點時2組的各指標間的差異無統計學意義。隨訪期間,復查CT發現細管狀胃組發生管狀胃擴張的比例顯著低于寬管狀胃組(29.2%vs62.3%,P=0.000)。

表3 2組患者術前和術后生活質量比較

續表

圖2 2組患者癥狀評分比較分別為呼吸不適、咳嗽、胃食管反流的癥狀評分,得分越高代表癥狀越嚴重; D: 整體狀況評分,得分越高代表狀況越好。

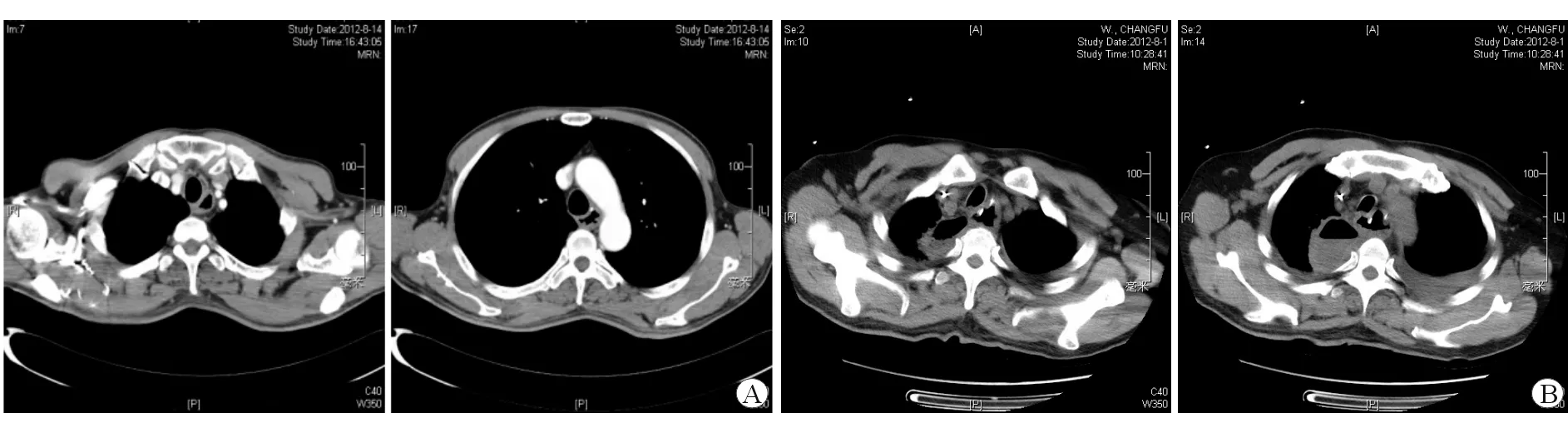

圖3 典型病例術后影像資料A:細管狀胃(術后), 基本不擴張圖; B: 寬管狀胃(術后),明顯擴張,且胃腔內有較多內容物潴留。

3 討 論

近年來,管狀胃寬度研究成為食管癌外科治療領域中的探討熱點之一。細管狀胃和常規的寬管狀胃孰優孰劣,目前仍存在較大爭議。既往的比較研究報道主要集中在圍手術期外科效果方面。較多報道[2-6]指出,因細管狀胃具有長度優勢,可降低吻合口張力,因此有利于減少圍手術期并發癥,尤其是降低吻合口漏的發生率,但也有報道[7-8]顯示兩者之間并無差異。

同時,關于管狀胃的寬度對患者術后長期生活質量的影響目前尚未得到足夠重視。迄今為止,尚無較高循證醫學水平的隨機對照研究或大樣本的病例對照研究。本課題組對此進行單中心的回顧性分析研究,發現細管狀胃比傳統寬管狀胃在術后1年內的呼吸功能減弱(呼吸不適、咳嗽)和反流癥狀方面具有優勢, 這與Nakahara等[9]發表的一項納入158例患者的單中心回顧性研究的結果相似。對于呼吸道并發癥發生率的下降,本研究推測其原因可能是:(1)管狀胃的擴張對肺組織的壓迫。胃相比食管具有較大的彈性,因此術后的管狀胃往往存在一定程度的擴張和胃內容物的潴留,而膨脹后的管狀胃會對相鄰的肺產生壓迫,進而發生肺不張、肺部感染等并發癥,同時也誘發咳嗽、呼吸不適等癥狀[10]。因此,細管狀胃術后的擴張程度小,可明顯減少對肺組織的壓迫,從而減少呼吸不適和咳嗽等癥狀。(2)胃內容物的反流誤吸。食管癌切除術中需要切除賁門,因此術后賁門抗反流的功能喪失,胃內容物的反流非常普遍。因此,若采用較寬的管狀胃,則容易發生內容物的潴留,進而非常容易發生反流誤吸,進而誘發吸入性肺炎。而采用細管狀胃,一方面由于胃內容量的較少,不容易發生內容物的潴留;另一方面,更少的胃組織可減少胃酸分泌,從而減少胃酸反流[11]。

既往文獻報道[12]稱細管狀胃可能會導致吻合口狹窄發生率升高及進食難度的增加。本研究發現,細管狀胃組的吻合口狹窄發生率與寬管狀胃組相比,并無明顯增加(10.4%vs8.1%,P=0.363),這與Varshney等[13]、Ahmed等[14]的報道相似。此外,Zhu等[15]的一項納入201例食管癌手術患者的回顧性研究顯示,多因素logistic回歸分析之后顯示,寬管狀胃是導致吻合口狹窄的獨立危險因素,說明采用寬管狀胃手術反而容易發生吻合口狹窄。與此同時,在進食困難的生活質量評分方面,2組的差異無統計學意義。因此,本研究認為,在患者飲食功能方面,細管狀胃優于寬管狀胃[16]。

除手術方式對生存質量的影響,術后時間效應也起著重要作用。本研究發現,食管癌患者在術后短期內生活質量各個指標均明顯惡化,但均隨著時間的延長而逐漸恢復,并且大多數在術后6至12個月時逐漸恢復到術前水平。當然,合理的優化的手術方式對于加快患者生活質量的恢復也起著協同效應。

本研究亦存在一定的局限性:由于是一項單中心的回顧性研究,因此病例的選擇存在偏倚(非隨機)。所以本研究的初步結果雖發現細管狀胃與常規寬度的管狀胃在圍手術期外科效果方面相似,且在患者術后生活質量方面具有一定優勢,但是尚不能得出肯定性的結論。本科室即將開展一項對比寬細管狀胃的近期和長期臨床效果的前瞻性隨機對照的臨床試驗(NCT01696682),以期獲得具有較高循證醫學價值的結果。