基于動態視角的明清江南私家園林個體演變機制探析

袁亦昕

柳 肅

江南地區私家園林作為中國古典園林藝術的杰出代表,有著悠久的發展歷程,其歷史源頭可以追溯到兩晉南北朝時期,隋唐宋元皆有所發展,及至明清走向全盛[1]。明清時期江南地區經濟繁榮,社會發展相對穩定,園林個體在長時間段內以一種較為自然的流變形態進行著自身的發展演變過程,園林構建在藝術審美、風格特征的發展趨向上呈現出整體的統一和個體的多樣。有關明清江南私家園林的研究資料極為豐碩,但在園林研究日趨深化的過程中,卻往往忽視了私家園林個體在演變過程中呈現出的動態持續性。對于特定時間刻度下園林具體空間形態的研究,往往將園林主體置于靜態,即將園林個體存在過程中某一時刻的狀態作為具體研究的對象。對于古典園林截取式的研究有助于深入細致的探索,卻也忽視了園林個體從建造伊始到后期存續一直處于動態發展變化中的實際情況。認識園林個體在長期演變過程中的動態持續性,關注江南園林內部的復雜多樣性[2],探究其在自然歷史條件下的演變機制,能夠更加全面地對園林個體發展情況進行解讀,同時為現代社會環境下園林的保護、更新和發展提供導向性的思路。

1 動態視角下的私家園林個體演變

“初漸謂之變,變時新舊兩體俱有,變盡舊體而有新體謂之為化”[3]演變是事物長期的發展變化,園林發生演變的過程即為新舊更替的過程。古典名園大多都有著漫長的發展歷史,園林外圍環境的變遷、內部物質造景元素的損毀、理景花木體量的自然生長等,都在持續不斷的發生,許多名園在先后易主的時候也會經歷一些改造[4]。園林在存在過程中所不斷發生的易變都在表明著園林并非一個靜態的整體,而是具有多樣性的動態演變過程①。

圖1 留園冠云峰

圖2 拙政園圖冊:小滄浪 文征明

圖3 滄浪亭

私家園林個體的存在過程經歷著復雜多樣的變革,其自然演變的基本形態由園林個體不同層面的發展變化所構成,可以將其簡要概括為四個層面,分別是園林物質形態的改變、文化內涵的改變、功能使用的改變以及園林所屬的變革。

園林物質形態的改變包含著所處環境以及園中各種構成物的生長、改動、湮滅和新建等內容,是園林動態演變最直觀的外在反映;園林文化內涵是指園林物質形態背后所潛藏的人文思想或是精神追求,由人為賦予,在園林個體發展的過程中不斷地被疊加、更改或刪除,通過影響園林物質形態的變化來實現更深層次內容的呈現;園林的功能使用是復合的,是耕種、宴飲、居住、園游、讀書、觀戲、觀賞、辦公等多種功能類型的排列組合,會隨著園林所屬的主觀需求而發生變化,功能的變動隨之而來的是園林物質形態和文化內涵上的適應性改變;園林所屬的變革,是指因園主更替造成的園林歸屬背景層面的變化。園林作為持續性的存在,如果不是遇到火災、兵禍等非正常的破壞,既成園林的延續性也不會由于主人的存亡或朝代改易而終止[5]。園林所屬的變革雖為背景層面的變化,卻會因為園林所屬權的更替、不同園主之間的主觀差異進而造成形態、內涵和功能層面的改變,對園林演變的影響最為廣泛而深刻。

2 私家園林個體演變的動因

2.1 物質基礎的不穩定性

物質基礎的不穩定性是造成園林發生外在形態改變的根本原因。私家園林的構成要素相對普通居住類建筑而言更為復雜,除去基本的構筑物、裝折、器具以外,園林中的地勢、石體、水體、植被、動物等占據了更為主要的內容。構園要素自身物質基礎的穩定性決定了其外在形態的穩定情況,不同構園要素之間因其穩定性的差異,會在園林演變過程中呈現出不同程度的消亡。

穩定的物質結構特征為構園要素在留存和傳遞過程中保持其自身原有形態提供了基礎條件。石體作為私家園林重要的構園要素之一,具有相對穩定的物質基礎。現存于蘇州留園之中的冠云峰奇石(圖1),相傳為明代徐泰時東園時期之觀音峰②,東園“地久廢為踹坊”[6],石體巨大而遺落于民居之間,與后建于此的寒碧莊為鄰,及至盛氏購得劉氏寒碧山莊葺治,同將冠云峰“以善賈得之……購得其前之隙地而筑屋焉”[7],其峰石歷經數百年至今仍為留園之中最為重要的一景。石體以其穩定的結構性質在經歷了自然的風霜雨雪和周邊環境的滄海桑田后仍保持其原有形態的穩定,而植物、水體等構園要素相對而言不具備穩固的物質基礎,更容易隨著時間和空間的變化在外力的作用下發生形態上的改變或是消亡。如清代范來宗《寒碧莊記》中所云“東園改為民居,比屋鱗次,湖石一峰,巋然獨存,余則土山瓦阜,不可復識矣。”[8]文中對徐氏東園荒廢后的遺跡情況進行了對比描述,從側面傳達出物質基礎的穩定性對于物質形態在流變過程中的留存和傳遞有著重要影響。

2.2 經濟水準的難以維持

經濟水準的難以維持往往是造成私家園林所屬權變革的直接原因。明代王世貞在《求志園記》中曾引張鳳翼言,“諸材求之蜀楚,石求之洞庭、武康、英、靈壁,卉木求之百粵、日南、安石、交州,鳥求之隴若閩廣”[9]對當時私家造園的用料選材情況進行了詳細描述,用料講究的背后是豐厚的財力支撐。園林活動從建造到后期的維持均需要花費大量的錢財,當經濟基礎不足以維持園林的日常開支時,往往造成園林所屬的變革。私家園林園主經濟情況復雜又極具變化,也造成了私家園林流變過程的多樣性和不確定性。

雄厚的財力支撐是建造及維持園林活動的基礎,園主經濟水平的穩固與否決定著一定時間段內園林的興造與維持能否依照園主的主觀意志穩定持續地發展下去。明末王時敏之樂郊園由一代造園名家張南垣所筑“頗極林壑臺榭之美”,而建成之后“不惟大減資產,心力亦為殫瘁”,又及“二三十年中,曾未得居其半……每歲輸糧,亦復不易”,終以其“衰遲罄悴,無力整頓……區劃為四,分授諸兒,令其各自管領。”[10]園林的建造花費了園主大量的資產以至于“半生拮據”③,徒有園之景貌卻無力維持其態勢,終一分為四。同為一代名園的 山園,其園主王世貞在《題 園八記后》一文中曾對 山園在未來的歸屬有過這樣的期望,“吾茲與子孫約,能守則守之,不能守則速以售豪有力者,庶幾善護持,不至損夭物性,鞠為茂草耳”[11],期望園林可以在有雄厚財力支撐的“豪有力者”手中得以留存而不至于物性損壞,但現實情況下,一座經過悉心建設需要精細呵護的私家園林即便是出售也并非易事,園林相對廣袤的占地面積、累積在園林內的物質與文化內涵最終均呈現為園林較高的經濟價值,需要購買者擁有過于常人的雄厚財力以及審美水平,而能夠保證園林穩定發展的“豪有力者”并非一時可得也,故在園林所有權變革的過程中往往會造成園林個體的離散,因此即便是一代名園 山園最終也難逃“園析而分售他姓”④的命運。

圖4 私家園林個體演變機制示意圖

2.3 園林主人的主觀意志

園林主人的主觀意志是影響私家園林個體發展變化的主要原因。包含園主性格喜好、審美情致、品格追求、使用需求等方面的主觀因素,是影響個體園林發展走向的重要風向標,一定程度上決定了園林的價值取向和審美意趣。明代陳繼儒曾在《園史序》中提到園有三易“豪易奪,久易荒,主人不文易俗”[12],園林的建造與養護對于園林主人的文化審美水平有著較高的要求。園林作為表達個人理想情操的載體,園主的主觀意志會在園林活動中得到充分的體現,小到一草一木大到整個園林的布局觀瞻,其表現出的動態性是非常明顯的。園林個體的發展變化會伴隨園主的主觀意志而產生,也會因園主更替所表現出的主觀差異而形成。人與人之間主觀上的差別主要來自于社會階層、成長環境、知識背景、人生閱歷等多個方面,因主觀因素所造成的園林演變,具有個體差異性和隨機性。

明代王獻臣所筑之拙政園,時王寵對園景有評述“背廨市面水竹,軒蕪糞莽,取勝自然”[13],明代文學家文征明繪有《拙政園圖冊》(圖2),圖中可鑒,此時園景仍是一片亭榭疏朗,林木繁盛的城市山林景象。園林易主于閶門外下塘徐氏,王世貞于《古今名園墅編序》中有論“徐鴻臚佳園因王侍御拙政之舊,以己意增損而失其真”[14]繼而園林又幾經易主,及至吳三桂女婿王永寧得之,清代徐乾學《蘇松常道新署記》有記“凡前次數人居之者,皆仍拙政之舊,自永寧始易置丘壑,益以崇高彤樓,蓋非復圖記詩賦之云云矣”[15]文中所記以往居之者對于園貌未有大的改動“皆仍拙政之舊”,至王永寧時“最侈僭”⑤,以金絲楠木筑廳,柱礎皆雕刻升龍,園貌因園主之主觀意志走向恢弘華麗。園林主人的主觀審美受到時代風尚、地位階層、生活環境、文化素養甚至社會交往等多個方面的影響,每個人呈現出的審美意志各有不同,園林歷代主人的主觀意志在漸次的變革中疊加與刪減,最終呈現以園林“因于內而符于外的風貌”[16]。

2.4 時局環境的動蕩不安

從時局環境來講,社會動蕩對于園林的影響最為致命。江南地區私家園林曾在元明易代和清末太平天國戰爭時經歷過大規模的毀壞,清代張樹聲《重修滄浪亭記》一文有記,“吳中于東南都會最號繁盛,名園古墅,梵宇琳宮,往往前代之遺,越世而不廢。獨粵逆之亂,為犬豕窟穴者四年,污倍灰滅殆盡。”[17]文中記載了因太平天國戰爭而造成的蘇州園林大規模的損毀,時局動蕩對于私家園林實體的損傷最為嚴重,其影響最為深刻又不可逆轉,甚至會造成古典園林演變過程的終止。

3 私家園林個體演變的形式

園林個體的演變伴隨著物質文化的更替,其基本形式包含原有內容的湮滅、舊有內容的傳承以及新增內容的構建。原有內容的湮滅是由適應到淘汰的過程,它為新的物質文化形態提供了發展的空間和變革的可能性;舊有內容的傳承是園林舊有構成的傳遞,使園林的物質形態、文化內涵、功能形式抑或情感所寄得以延續;新增內容的構建是園林基于以往的發展,它使園林的形態布局、功能形制和歷任園主的構思所緒得以發展完善和表達。

明代王世貞《 山園記》中有載“始余失莢為愚公,其治山,獨茲 最先就緒,而所徙乃吾麋涇故業,最饒美石,皆數百年物,即山足可峰也。所徙即非石而樹,山礬矮松,一尺九節,虬屈擁腫。”[18]園主在治 山園的過程中,曾徙祖父王倬故業麋涇園之山石、古木入 造就一代名園。家族故園的物質形態在這一過程中得以傳遞,而園主的個人意志以及新的文化內涵又在這一過程中不斷增添。王世貞詩作《彥國過小祗園有作奉和一首》有云“授簡汝真為上客,移山吾自愛愚公。”⑥在 山園的創作中,通過對故園山石的遷移從而實現了效仿愚公移山之意象,以物質實體的傳遞實現了家族情感的延續以及文化內涵的新構,園林在演變過程中被賦予更為深刻的文化意象成為園林主人表達精神向往的載體,園林的文化內涵在這一過程中得到升華。

滄浪亭原為宋代蘇舜欽所構,后屢次易主,自元至明,其地廢為僧舍,大云庵僧人文瑛尋古遺事,復子美之構于荒殘滅沒之馀[19],期間又廢,及至清代江蘇巡撫宋犖亟謀修復,“構亭于山之巔,得文衡山隸書“滄浪亭”三字揭諸楣,復舊觀也”[20],后經歷重修,不幸毀于太平軍戰火,同治十二年江蘇巡撫張樹聲又對其主持了重修。自宋以來,滄浪亭迭有廢興,其原構早已不存,但基于滄浪亭意象抽象出的的符號——以“亭”為范本的構筑物,作為滄浪亭的象征不斷地在原址被重新構建,通過以物質形態為對象的新構,將“亭”的符號意象進行著持續地傳遞(圖3)。與此同時,滄浪亭所具有的象征意義也在演變過程中不斷地得到強化,物質符號代替了原物本身作為傳承的同時,在不斷地被賦予著更多的內涵。清代梁章矩的《重修滄浪亭記》中對江蘇巡撫宋犖重修滄浪亭一事進行了如下評述“抑吳人眷懷商丘,非僅以亭乎?則一亭之修,而異日民情因之可見。”[21]重修者的歷史貢獻基于修亭這件事情得以彰顯,滄浪亭不再僅僅是古人遙遠的一個意象,伴隨著時代的發展交錯,新的文化內涵與情感所寄也隨之被添加構建于物象之中。

私家園林個體的自然演變過程通過以湮滅、傳承與新構為基本的傳遞形式持續進行著,它們為演變過程的發展提供了基本途徑。“構園無格”[22],園林的構建并非是程式化的過程,私家園林個體在復雜演變過程中呈現出的多樣性是園林在多種動因作用下以不同形式進行傳續的表達,伴隨園林演變的始終。

結語

“園之興廢成毀,與時轉移,循環無休息。”[23]在私家園林的個體演變中,同一地塊伴隨時間的發展,其園林活動在興廢之間不斷輪換,或分或合,或建設或湮滅,古典園林的更替往往是基于以往殘余基礎之上的發展衍變,因此,園林個體自身很難簡單地用某一具體名稱或某一刻的具體形態進行完整的概括,其最終呈現出的內在與外在形態均是時間層次里的不斷疊加。

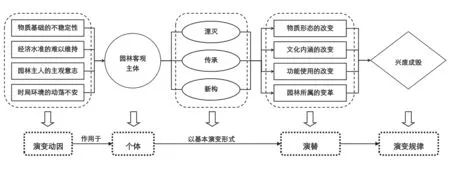

私家園林個體的演變過程貫穿其存在的整個時間跨度范圍內,其演變形式是復合的,演變過程是復雜的。園林個體在漫長的發展歷程中會受到各種動因多方作用的影響,具有隨機性的動態因素全方位地作用于園林個體,使園林的構成物在持續的發展中以湮滅、傳承與新構為基本的演變形式進行著各個層面的演替,導向著園林個體發展的多樣性,也影響著園林個體的“興廢成毀”(圖4)。

基于動態的視角探索江南私家園林個體的演變機制,以“更多維的歷史場域”[24]去看待古典園林個體的發展變化過程,進而對其在演變過程中所呈現出的規律性特征進行具體分析,可以更為全面地理解中國古典園林在歷史場域下的演變情況。這也為園林類文化遺產的保護和發展提供了新的思考,古典園林在現代所處的社會環境已與原有時期大不相同,對于古典園林的保護、修葺和重建工作自近代以來一直在不斷地進行。透過歷史上園林演變的客觀規律,我們可以從中汲取園林興廢與發展的經驗和教訓,園林不同于一般的歷史文化遺產,它是活的文化見證。這就要求我們對于園林演變過程中所經歷的歷史階段與留存的歷史信息應當保持著尊重的態度,客觀看待園林的發展變化與新的時代需求。

資料來源:

圖2:引自美國大都會博物館網站(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/39654?rp p=30&pg=1&ft=Wen%2bzhengming&pos=1);

其余圖片均為作者拍攝、繪制。

注釋

① 顧凱《明代江南園林研究》一文中有關“古典園林動態性、多樣性”的闡發,成為本文寫作觀點的重要參考。詳見文獻[2]:02-11。

② 葉廷琯撰《歐陂漁話》中有載“墅中舊有奇石曰觀音峰,疑是冠云之訛”。詳見文獻[6]:58。

③ 詳見文獻[10]:104。

④ 引自文后題解.詳見文獻[11]:249。

⑤ 詳見參考文獻[16]:104。

⑥ 王世貞.《 州四部稿》卷三十九。