生存理性視角下的山地聚落選址及其空間格局研究

——以河北省沒口峪村為例

楊文斌

王雯悅

劉 莉

焦學(xué)佳

對于人而言,生存與理性本就是相互充盈、不可分割的,理性從根本上講就是人的生存理由,理性的本性就是追求某種有原因可循、有規(guī)則可依并且可以解釋的生存態(tài)度、思考方式以及與之相貫的生活方式[1]。

在城市斷裂式發(fā)展且失去特色的今天,傳統(tǒng)聚落由于其發(fā)展的連續(xù)性、完整性與原真性及獨(dú)到之處,歷來受到學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。國外主要重視傳統(tǒng)聚落的文化價(jià)值保護(hù)[2-3],國內(nèi)主要從經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境等各個(gè)方面進(jìn)行綜合研究[4-6];而對于山地聚落研究起步相對較晚但發(fā)展迅速,早期以山地聚落為樣本,主要是單一的分析聚落的空間形態(tài),自2015年起才開始大量跨學(xué)科深入研究。從研究方法來看,常用的研究主要采用空間分析技術(shù)[7]、生態(tài)適應(yīng)系統(tǒng)[8]和營建體系模擬[9]等方法研究山地聚落的獨(dú)特性;從研究內(nèi)容來看,不同學(xué)科關(guān)注的焦點(diǎn)不同,研究呈現(xiàn)多元化趨勢,建筑學(xué)與規(guī)劃學(xué)更關(guān)注聚落與建筑空間形態(tài)[10]、獨(dú)特的環(huán)境適應(yīng)性[11]和保護(hù)與更新相關(guān)的策略[12];地理學(xué)及其分支學(xué)科的研究主要集中于山地聚落空間結(jié)構(gòu)體系研究[13]。從上述研究可以看出,山地聚落的研究已進(jìn)入多學(xué)科、多視角和多方法的繁榮階段,但梳理結(jié)果表明,目前國內(nèi)對于山地聚落研究關(guān)注的焦點(diǎn)只是山地聚落的獨(dú)特空間形態(tài),缺乏社會行為角度的研究。山地聚落的形成是以人的行為為基礎(chǔ)的現(xiàn)實(shí)社會結(jié)果,以此探究選址與空間格局的形成原因、營建邏輯、發(fā)展規(guī)律和內(nèi)在聯(lián)系等的相關(guān)研究極為重要。

綜上,本文選取河北省邯鄲市山地聚落沒口峪村為樣本,引入“理性行為理論”(Theory of Reasoned Action)和“計(jì)劃行為理論”(Theory of Planned Behavior)作為分析工具,分析選址和空間格局這兩個(gè)已知社會行為,進(jìn)而推導(dǎo)出兩者產(chǎn)生的合理原因并探究相應(yīng)的關(guān)聯(lián)性,從而解讀其深層次蘊(yùn)含的生存理性原則。故而闡述時(shí)分別從內(nèi)部的需要(態(tài)度)、社會文化認(rèn)知(主觀準(zhǔn)則)與外部的其他影響因素(感知行為控制)深入研究[14-15]。

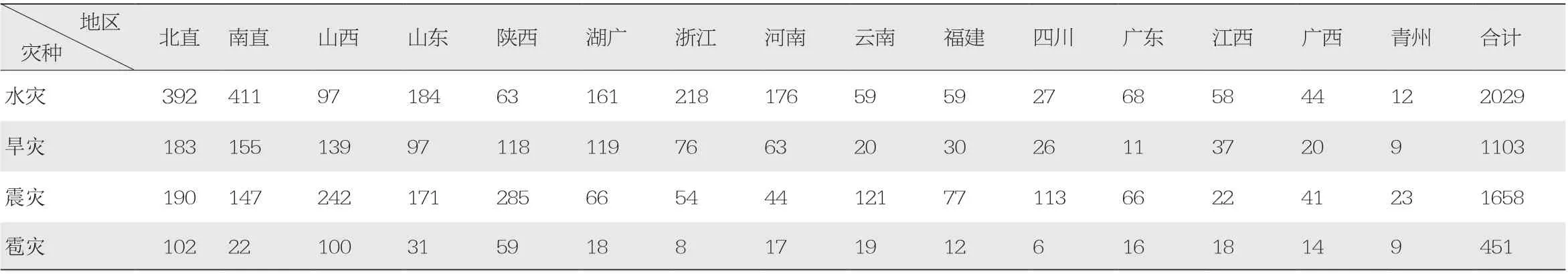

表1 明朝災(zāi)害統(tǒng)計(jì)說明

1 村落概述

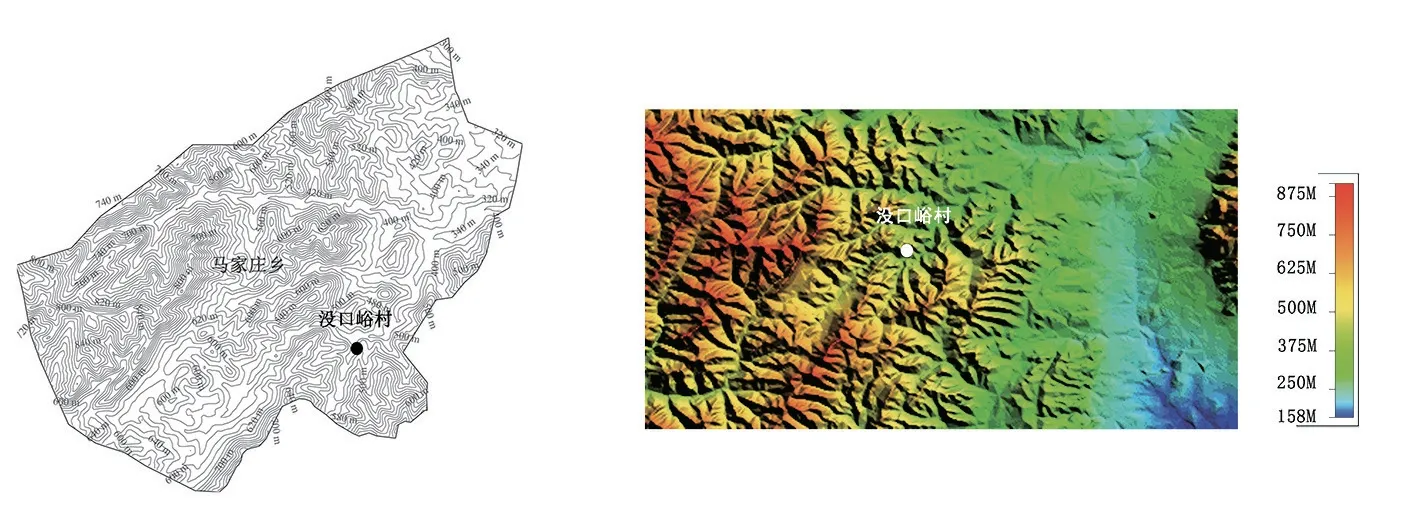

沒口峪村位于河北省武安市馬家莊鄉(xiāng)西南30km處,屬于山地傳統(tǒng)聚落(圖1),2016年11月入選第四批中國傳統(tǒng)村落名錄。據(jù)史料記載,沒口峪村始建于明朝中期,由杜姓夫妻杜金會與田氏在明初洪武年間于山西洪洞縣遷入,古稱“雙龍戲珠之地”[16]。

2 聚落選址分析

對于山地聚落沒口峪村的選址,可以理解為在“理性行為理論”和“計(jì)劃行為理論”影響下,內(nèi)部與外部共同影響下得到的實(shí)際行為[17]。其中內(nèi)部影響因素為:態(tài)度——個(gè)人生存需要,主觀準(zhǔn)則——對于選址的社會文化認(rèn)知;外部影響因素為:感知行為控制——其他影響因素。

2.1 時(shí)代下的生存壓力

內(nèi)部影響因素中的態(tài)度是“理性行為理論”和“計(jì)劃行為理論”中較易識別的部分。在當(dāng)時(shí)的背景下,態(tài)度即為緩解個(gè)人生存壓力的需要,而生存壓力又主要體現(xiàn)在耕地缺乏、水源短缺、自然災(zāi)害頻發(fā)三個(gè)方面。

首先,可耕種的土地對于以農(nóng)業(yè)為主的民族極為重要。馬克思主義人口理論揭示了人口規(guī)律是受生產(chǎn)方式制約的社會規(guī)律[18]。明朝初年,元朝時(shí)的戰(zhàn)亂導(dǎo)致山西成為人口稠密的地區(qū),為了鞏固政權(quán)和發(fā)展經(jīng)濟(jì),朱元璋采納戶部劉九皋的移民墾田,恢復(fù)民生的建議,山西大規(guī)模移民由此開始[19]。其次是對于水源的需要。《本草綱目》中《水部》有言“水為萬化之源”,水是生活、生產(chǎn)的保障。宋元時(shí)期,以水為研究對象的專著還很少,直到明朝,大量關(guān)于水的專著紛紛出現(xiàn)[20],可以證明水對于明朝這一時(shí)期有著極為特殊的意義。人的生存離水近則災(zāi),離水遠(yuǎn)則旱,妥善解決水源問題成為百姓為了緩解生存壓力的必要條件。接著是需要規(guī)避的自然災(zāi)害,以水災(zāi)、旱災(zāi)、震災(zāi)、雹災(zāi)為主(表1)。鄧云特曾言:“明代共歷二百七十六年,而災(zāi)害之煩,則竟達(dá)一千零十一次之多,是誠曠古未有之記錄也”。據(jù)統(tǒng)計(jì),明朝時(shí)期災(zāi)害總數(shù)達(dá)6199次,如嘉慶三十四年的地震造成八十三萬人死亡、福建泉州大雨導(dǎo)致海水暴漲淹死一萬多人等等[21],因此緩解自然災(zāi)害帶來的生存壓力成為當(dāng)時(shí)的迫切需要。

2.2 沒口峪村選址特征

為應(yīng)對以上生存壓力,滿足生存需要,以“生存理性”原則為基礎(chǔ),在社會文化認(rèn)知和外部其他影響因素共同作用下,最終形成了沒口峪村的選址特征(圖2)。

(1)選址的社會文化認(rèn)知

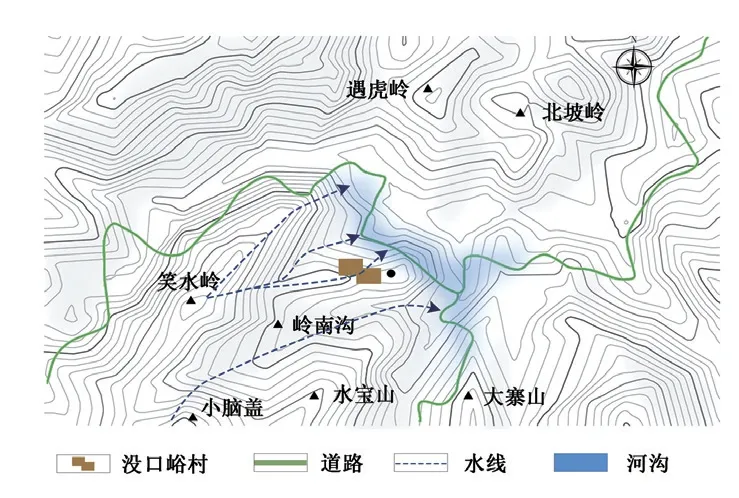

在當(dāng)時(shí)的背景下,對于選址有著一套完整的社會文化體系認(rèn)知。如清代姚延蠻在《陽宅集成卷》——《丹經(jīng)口訣》中主張“陽宅須擇好地形,背山面水稱人心”[22]。沒口峪村選址于太行山深山腹地的山谷之中,兩側(cè)山脈意為“龍脈”,山谷即為兩“龍脈”交匯之處,聚集生氣之所;選址位置面臨河溝,河溝意為“水龍”,“水大則氣大”,山谷前河溝極為寬闊,寬度達(dá)10m,附近山脈水流順應(yīng)地勢匯聚于此河溝,聚氣效果極佳;《管子·乘馬》所言:“凡立國者,非于大山之下,必于廣川之上”,沒口峪村選址位于山水交匯陰陽合力之處,規(guī)避水患的同時(shí)符合風(fēng)水選址社會認(rèn)知(圖3)。

圖1 馬家莊鄉(xiāng)地形分析

圖2 沒口峪村選址風(fēng)水格局

(2)選址的其他外部影響因素

對于選址這一行為,特定的時(shí)代環(huán)境背景下帶來很多其他的外部影響因素。沒口峪村位于山谷之中,極為隱蔽,防御能力極強(qiáng),易守難攻的特點(diǎn)提高了聚落的軍事防御安全性;山地環(huán)境下的土地資源匱乏,聚落點(diǎn)的選址需要充分利用有限土地,這種“占山不占田”的聚落建設(shè)用地的基本原則,體現(xiàn)了農(nóng)耕社會對于可耕種土地的重視。

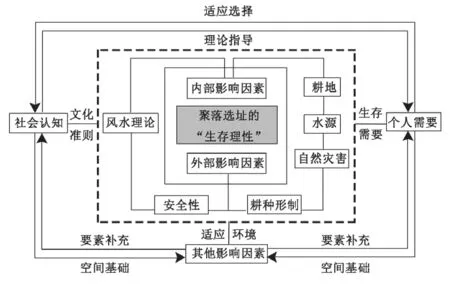

2.3 以“生存理性”為原則的選址特征

通過運(yùn)用“理性行為理論”和“計(jì)劃行為理論”,以個(gè)人生存需要、社會文化認(rèn)知和外部其他影響因素作為分析要點(diǎn),充分體現(xiàn)沒口峪村山地聚落的選址行為特征,即“最大程度上取自然之力,避自然之害,造就自己的安居的樂土”的生存營造目的[23],深刻蘊(yùn)含“生存理性”原則(圖4)。

3 聚落空間格局分析

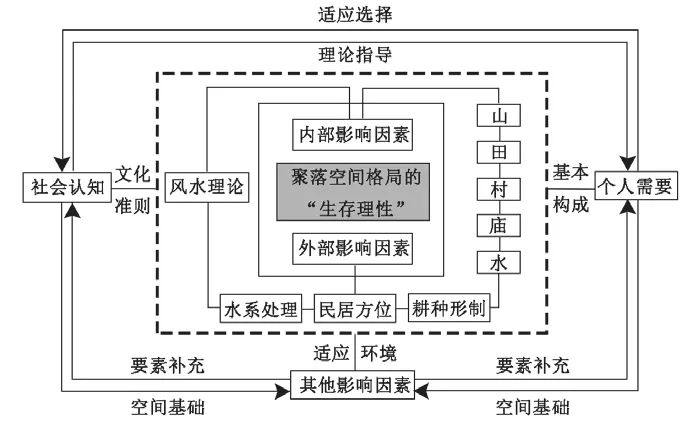

山地聚落空間格局的營建必須以農(nóng)耕為基礎(chǔ),協(xié)調(diào)人與自然之間的共處方式。通過“理性行為理論”和“計(jì)劃行為理論”分析沒口峪村的空間格局,分為內(nèi)部影響因素為:態(tài)度——基本構(gòu)成需要,主觀準(zhǔn)則——聚落營建社會認(rèn)知準(zhǔn)則;外部影響因素為;感知行為控制——其他影響因素,形成以“生存理性”為目的最終適合該地區(qū)的“山—田—村—廟—水—田”理想空間格局(圖5)。

3.1 聚落構(gòu)成基本要素

以“理性行為理論”和“計(jì)劃行為理論”為依據(jù),對于營建聚落空間格局這一行為,最初即為滿足聚落空間中生活、生存的需要,通過傳統(tǒng)聚落最基本的構(gòu)成要素體現(xiàn)。吳良鏞在《廣義建筑學(xué)》中對聚落的范疇做了說明:聚落的基本構(gòu)成要素歸類于人工和天然,即日常生活生產(chǎn)場所和生存繁衍空間,統(tǒng)稱其為山、村、田、廟、水。

這些聚落構(gòu)成要素可以通過點(diǎn)、線、面進(jìn)行劃分。“點(diǎn)要素”即基本構(gòu)成要素中的民居、廟宇等建筑要素和村中古樹、池塘、古井等其他構(gòu)成要素,是組成聚落的重要節(jié)點(diǎn),能夠直觀地記載聚落的歷史發(fā)展脈絡(luò),決定聚落的整體風(fēng)貌。“線要素”即構(gòu)成要素中的布局網(wǎng)線,包括村中道路網(wǎng)線和線狀水系。道路網(wǎng)線是組成整個(gè)聚落的骨架,道路網(wǎng)順應(yīng)地勢,水平于等高線的坡度較緩,成為聚落中主干道,建筑多在此道路上開口;而垂直于等高線的道路坡度較大,成為串聯(lián)建筑的支路,這兩種類型的道路形成的環(huán)狀網(wǎng)線包圍著整個(gè)聚落,劃分用地性質(zhì)的同時(shí)承擔(dān)一定的防御作用。線狀水系是串聯(lián)村與田的重要紐帶,村前有一條水系經(jīng)過,提供人畜飲水和耕地澆灌。“面要素”即構(gòu)成要素中的基址場地,包括聚落中的山體和耕地。聚落周邊的山地是地形的基本框架,聚落周圍丘陵環(huán)繞、中間凹陷形成的山谷地貌特征,限定了村落空間的大致范圍,為聚落提供安全庇護(hù)的同時(shí)形成穩(wěn)定的微氣候。

3.2 沒口峪村傳統(tǒng)聚落營建邏輯

通過對沒口峪村中營建方式的考察,發(fā)現(xiàn)在社會文化認(rèn)知與外部其他影響因素共同作用下,山地聚落沒口峪村空間格局營建蘊(yùn)含嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹吧胬硇浴痹瓌t。

(1)聚落格局營建的社會文化認(rèn)知

對于傳統(tǒng)聚落的營建方式,遵循著社會準(zhǔn)則,主要集中于風(fēng)水中的聚落格局與納陽朝迎。對于聚落的營建,傳統(tǒng)理想的風(fēng)水格局是“以坐北朝南為主方位的四方圍合的盆地形空間格局”,也有并非刻意追求而是采用“在方而法方,在圓而法圓,于自然而無所違也”[24],靈活布置聚落基本構(gòu)成要素。對于聚落的納陽朝迎,納陽以吸納陽光和引導(dǎo)生氣為重點(diǎn),山水朝迎則指保證聚落對吉風(fēng)的引導(dǎo)與對罡風(fēng)的遮擋[25]。在山地環(huán)境中聚落以山水朝迎為主,納陽為輔的營建方式作為準(zhǔn)則,兩者兼顧協(xié)調(diào),營建滿足生存需要的山地傳統(tǒng)聚落空間格局。

(2)聚落格局營建的其他影響因素

以社會傳統(tǒng)聚落營建認(rèn)知作為準(zhǔn)則的同時(shí),在實(shí)際營建時(shí)還會受到多種外部因素的影響,從而造成傳統(tǒng)聚落空間格局一定的差異。對于傳統(tǒng)聚落沒口峪村,聚落營建的差異主要集中在耕地形制、水系處理、民居方位三方面。首先,沒口峪村的聚落營建受到山地環(huán)境制約,形成高低錯(cuò)落的梯田耕種形制,順應(yīng)山體地勢的同時(shí)也穩(wěn)固水土。其次是對于水系的梳理。道德經(jīng)中有“風(fēng)水之法,得水為上,藏風(fēng)次之”,水系的重要性得以見之。沒口峪村中6—7月的汛期,村前河道水量才會充足,因此形成了每戶家中院落或門口鑿井存水的現(xiàn)象,村后山中溪流也會作為水源的補(bǔ)充。最后是適應(yīng)環(huán)境的民居方位。在單體建筑層面,沒口峪村舍棄傳統(tǒng)民居的南北朝向轉(zhuǎn)而選擇“以山為北、以河為南”的獨(dú)特營建方式,《后漢書》中提及“使居有良田廣宅,背山臨流,溝池環(huán)瞥,竹木周布,場圃筑前,果園樹后”,在沒口峪村中山水方位的重要性高于地理方位的南北朝向。

圖3 軟件模擬410m、415m、420m、425m水量高度

圖4 聚落選址的“生存理性”原則

圖5 沒口峪村地利特征

圖6 沒口峪村坡度分析

圖7 聚落空間格局的“生存理性”原則

圖8 沒口峪村選址與空間格局關(guān)系概念模型

3.3 以“生存理性”為原則的沒口峪村理想空間格局

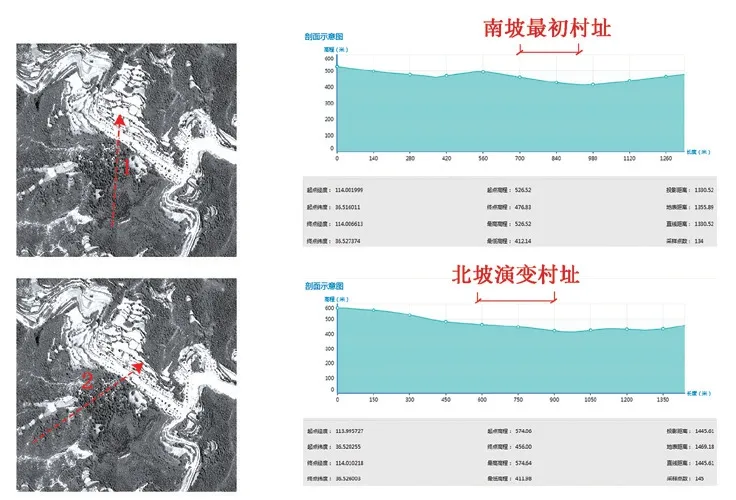

從上述邏輯出發(fā),沒口峪村形成了“山—田—村—廟—水—田”的理想空間格局。在此格局中,山丘環(huán)繞村落形成天然屏障,為聚落生存提供基礎(chǔ)保障;河流位于田地與村落之間,為聚落生存提供充足水源;田地位于山頂與山腳平緩地帶,為聚落提供糧食保障;廟宇位于村落與河水之間,為聚落提供精神庇護(hù);村落位于山腰地帶,背靠大山面朝河流,位于相對穩(wěn)定的地理位置,避免災(zāi)害侵襲。在之后的聚落格局演變中,聚落主體沿著山坡向上生長(圖6),坡度由18.4°轉(zhuǎn)變?yōu)?2°,坡度變緩,便于營建,更大程度上滿足采光需要;生長方向從南坡逐漸發(fā)展向北坡,居住地與后山耕地嶺南溝的距離縮短,便于生產(chǎn)、交通運(yùn)輸。在這種理想空間格局中,山、水、村、廟、田形成不可分割的整體,山地聚落沒口峪在漫長演變過程中,最終形成美好的山地聚落人居環(huán)境,這種營建方式遵從的根本是“生存理性”(圖7)。

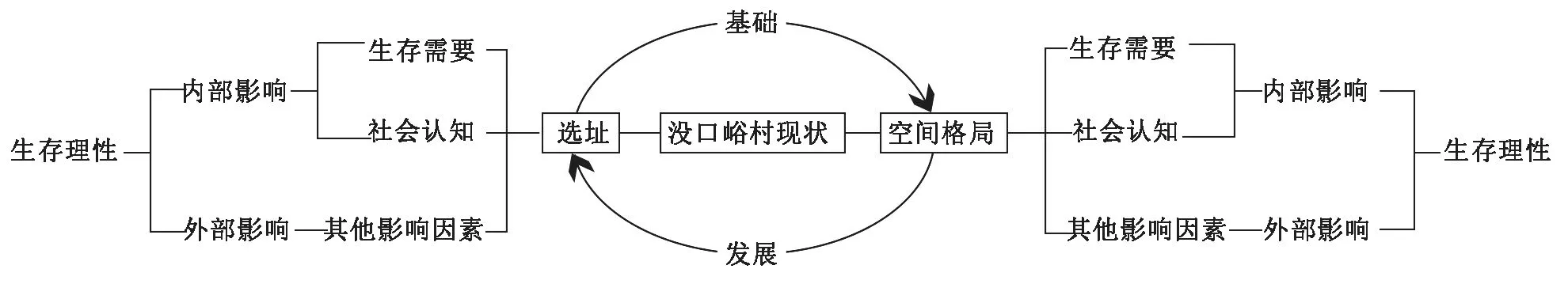

4 山地聚落選址與空間格局的內(nèi)在聯(lián)系

在“理性行為理論”和“計(jì)劃行為理論”研究下,山地聚落選址與空間格局具有一定的內(nèi)在聯(lián)系。聚落的選址是在山地的基礎(chǔ)上選擇建設(shè)用地,是一個(gè)短時(shí)間內(nèi)的行為;空間格局的形成是對原山地的有機(jī)適應(yīng)與適宜改造,是一個(gè)長期且不斷更新的過程,兩者是連續(xù)的、不可分割的。兩者皆以“生存理性”為原則,在內(nèi)部與外部因素共同影響下,選址確定了空間格局的基本環(huán)境,空間格局在此基礎(chǔ)上延續(xù)、進(jìn)步發(fā)展,兩種行為相互疊加、完善才能得到現(xiàn)有的山地聚落,兩者皆具前瞻性。

對于山地聚落沒口峪村,選址與空間格局的內(nèi)在聯(lián)系體現(xiàn)在整個(gè)聚落之中,最終得到了以“生存理性”為原則的實(shí)際結(jié)果(圖8)。具體體現(xiàn)在選址之初即為尋找隱蔽、安全之處,演變之后的空間格局也符合這一需要,完全在山谷凹陷地帶發(fā)展;最初選址很大程度上要考慮防御需要,在選定山丘環(huán)繞之處后,聚落中的道路也演變?yōu)榄h(huán)繞型網(wǎng)線,進(jìn)一步體現(xiàn)防御性;最初聚落選定于丘陵湖泊之間,極為看中地理環(huán)境的優(yōu)勢,空間格局發(fā)展以此為依據(jù),進(jìn)一步形成獨(dú)特的“以山為北,以河為南”的營建方式;聚落南面有一漢代廟宇,反映選址時(shí)渴望遠(yuǎn)古神明保佑家族興旺的強(qiáng)烈愿望,在之后的空間格局演變中,村民將自建廟宇建于村與河流之間,更是體現(xiàn)祈求平安之意,在之后的民居建設(shè)時(shí)為表達(dá)尊崇之意,將住宅方位偏于神廟的南北軸向,更是對此觀念的進(jìn)一步發(fā)展;傳統(tǒng)農(nóng)耕生活是生存首要,因此選址時(shí)選定了山腳下的河流為村中水源,方便用水、適宜澆灌,在之后的空間格局演變中,聚落逐漸向上發(fā)展,避免水患的侵襲,并且進(jìn)一步新建井水用于飲用及澆灌,沿襲傳統(tǒng)觀念的同時(shí)加入發(fā)展中的新需要等等。

結(jié)語

山地傳統(tǒng)聚落的選址與空間格局,是社會行為原則指導(dǎo)下的實(shí)際結(jié)果,需要通過社會行為理論進(jìn)行解讀。以沒口峪村為研究樣本,通過“生存理性”和“計(jì)劃行為理論”的內(nèi)部影響因素和外部其他影響因素,分析山地聚落選址及其空間格局特點(diǎn),揭示其蘊(yùn)含著深刻的“生存理性”原則,最終形成以此原則為基礎(chǔ)的“山—田—村—廟—水—田”理想空間格局,繼而進(jìn)一步闡述選址與空間格局兩者之間繼承與發(fā)展的內(nèi)在聯(lián)系。對于山地聚落沒口峪的保護(hù)與發(fā)展應(yīng)在此基礎(chǔ)上,延續(xù)聚落空間秩序,培養(yǎng)具有精神認(rèn)同的聚落空間格局,實(shí)現(xiàn)山地聚落沒口峪村的可持續(xù)發(fā)展。

資料來源:

表1:《明代的自然災(zāi)害及其社會影響》;

圖1~8:作者自繪。