陜西省“三生空間”土地利用結構分析

賀曉暉

(陜西地建土地勘測規劃設計院有限責任公司,西安 710075)

0 引言

土地是人類賴以生存和發展的重要基礎,土地利用方式在很大程度上能夠直接影響區域的生態環境變化。近年來,隨著我國社會經濟的快速發展,城市化進程不斷加快,建設用地的需求急劇增加,土地利用結構也隨之發生變化。陜西省地處我國內陸腹地,地貌類型復雜,隨著西部大開發戰略和“一帶一路”戰略的實施,陜西省邁入迅速發展的時代,城鎮建設用地急劇擴張,隨之而來的是大量生態和農業用地不斷被侵占,導致出現了環境污染嚴重、生態系統紊亂、土地集約利用效率低下等一系列問題,嚴重影響了人類的生存和發展。因此,迫切需要完善陜西省的土地利用空間結構,促進三生空間的協調發展,實現陜西省經濟的可持續發展。

自中共十八大初次提出“促進生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀”的總體要求[1],三生用地成為了土地利用研究的熱點[2-10],但目前仍處于研究探索階段,尚未形成完整的理論體系。本文通過對陜西省第二次土地調查分類體系重新歸類整理,建立了陜西省三生空間與土地調查分類之間的對應關系,從市級層面分析研究陜西省三生空間功能結構的分布特征,以期為陜西省土地利用相關政策的制定和國土空間功能的優化提供參考。

1 研究區概況

陜西,簡稱“陜”或“秦”,省會為古都西安,位于我國西北地區內陸腹地,橫跨黃河和長江兩大流域中部,是連接中國東、中部地區和西北、西南的重要樞紐。地處105°29′E~111°15′E, 31°42′N~39°35′N之間,地勢南北高、中間低,南北最長878.0 km,東西最寬517.3 km,周邊與山西、河南、湖北、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、重慶接壤,全省總面積20.56×104km2,占全國土地面積的2.14%,2019年年末常住人口3 876.21 萬人,全省下轄西安、寶雞、榆林、漢中等十個市及楊凌農業示范區。北山和秦嶺把陜西分為三大自然區,北部是黃土高原區,中部是關中平原區,南部是秦巴山地。全省縱跨三個氣候帶,南北氣候差異較大,陜南屬北亞熱帶氣候,關中及陜北大部屬暖溫帶氣候,陜北北部長城沿線屬中溫帶氣候,全省年平均氣溫9~16 ℃,自南向北、自東向西遞減。全省多年平均降水量676 mm,降水南多北少。

2 研究方法與數據來源

2.1 數據來源

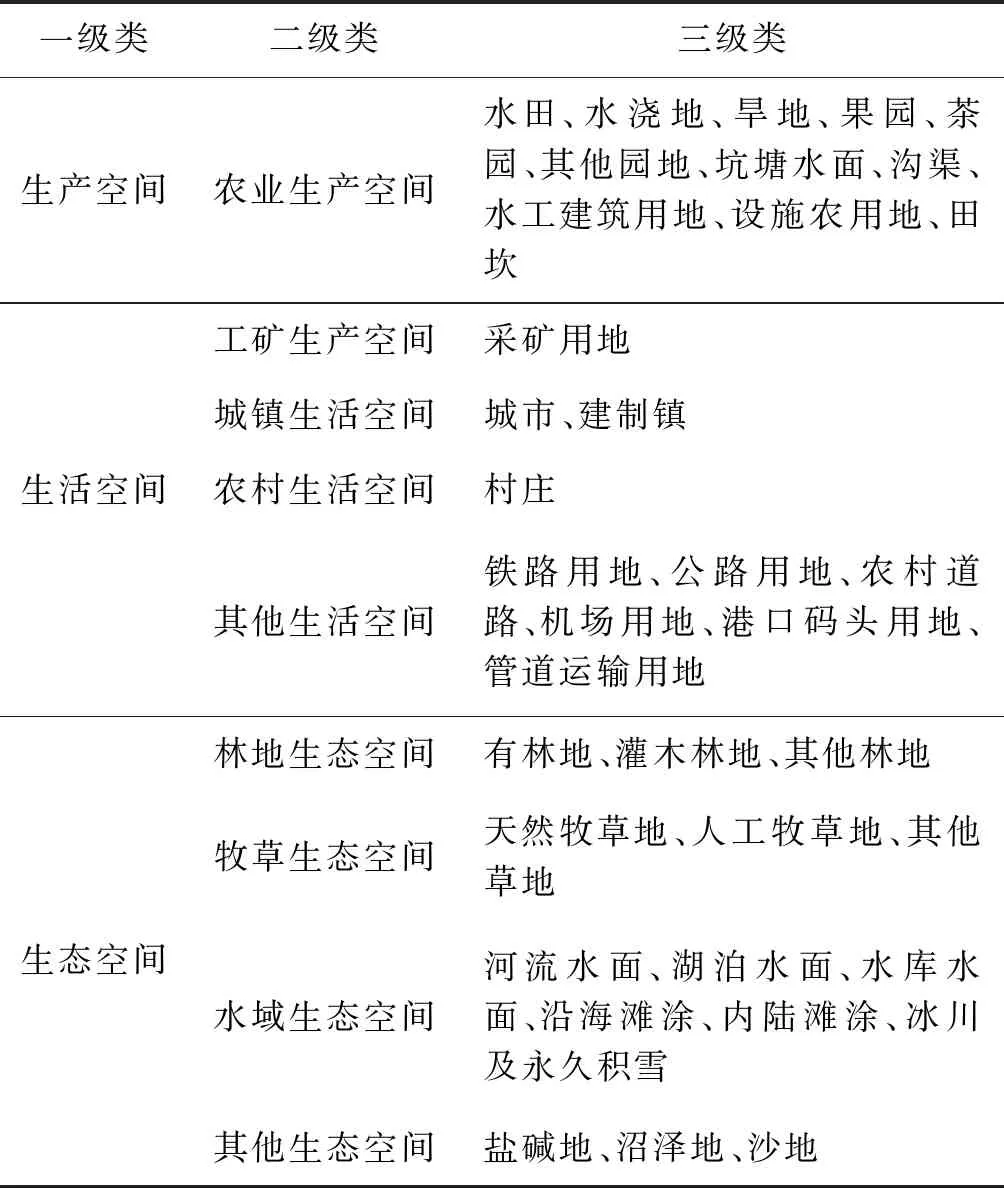

本文基于陜西省第二次土地調查分類體系[11],以土地利用的主導功能作為劃分依據,結合陜西省的實際情況,借鑒文獻[12-17]關于三生空間的分類方法,對陜西省第二次土地調查體系進行重新歸類,建立了陜西省三生空間分類體系(表1),按照其分類體系將陜西省2018年度土地利用變更調查數據進行分類整理,得到了三生空間數據。

表1 陜西省三生空間分類體系

2.2 三生空間結構分析方法

景觀格局分析法常用來研究景觀結構的組成特征及其空間配置關系,區位熵是由哈蓋特提出的一種衡量某區域要素空間分布情況的指標[18]。本文引入了景觀格局指標中的多樣性指數、集中化指數、優勢度指數、均勻度指數等計量模型及區位熵,分析研究陜西省三生空間功能結構的分布特征。

1)多樣化指數。本文采用吉布斯-馬丁的多樣化指數來分析研究陜西省各市級三生空間功能類型的多樣化情況,其表達如式(1)所示。

(1)

式中:GM表示某地區三生空間功能多樣化指數;fi表示的是第i種類型空間功能的面積;n表示的是三生空間二級分類的數目。GM數值越高,表示該地區土地空間功能多樣化的程度越高。

2)集中化指數。集中化指數是用來衡量三生空間功能類型集中化程度的參數,其表達如式(2)所示。

I=(Ai-R)/(M-R)

(2)

式中:I表示某地區三生空間功能的集中化指數;Ai表示該地區各空間功能類型累計百分比之和;M表示集中分布于某一空間功能類型時的累計百分比之和;R表示高一層次區域各空間功能類型的累計百分比之和。I值越大,表示該地區空間功能類型的集中化程度越高。

3)優勢度指數。優勢度指數是衡量某地區由少數幾種空間功能類型控制程度的參數,與多樣化指數相反,某地區優勢度指數越高,其多樣性指數就越低,其表達如式(3)所示。

(3)

式中:D表示某地區三生空間功能的優勢度指數;S表示某地區各空間功能類型的總面積;Si表示第i種類型空間功能的面積;n表示三生空間二級分類的數目。

4)均勻度指數。均勻度指數是衡量三生空間功能類型均勻分配程度的參數,其表達如式(4)所示。

(4)

式中:E表示的是某地區三生空間功能的均勻度指數;S表示某地區各空間功能類型的總面積;Si表示第i種類型空間功能的面積;n表示三生空間二級分類的數目。E值越大,表示該地區各種空間功能類型分配越均勻。

5)區位熵,表達如式(5)所示。

Qi=(fi/∑fi)/(Fi/∑Fi)

(5)

式中:Qi表示某地區三生空間功能區位熵;fi表示第i種類型空間功能的面積;Fi表示高一層次區域第i種類型空間功能的面積。Qi<1,表示第i種功能類型不具備區位意義,反正,該功能類型具有區位意義。

3 結果與分析

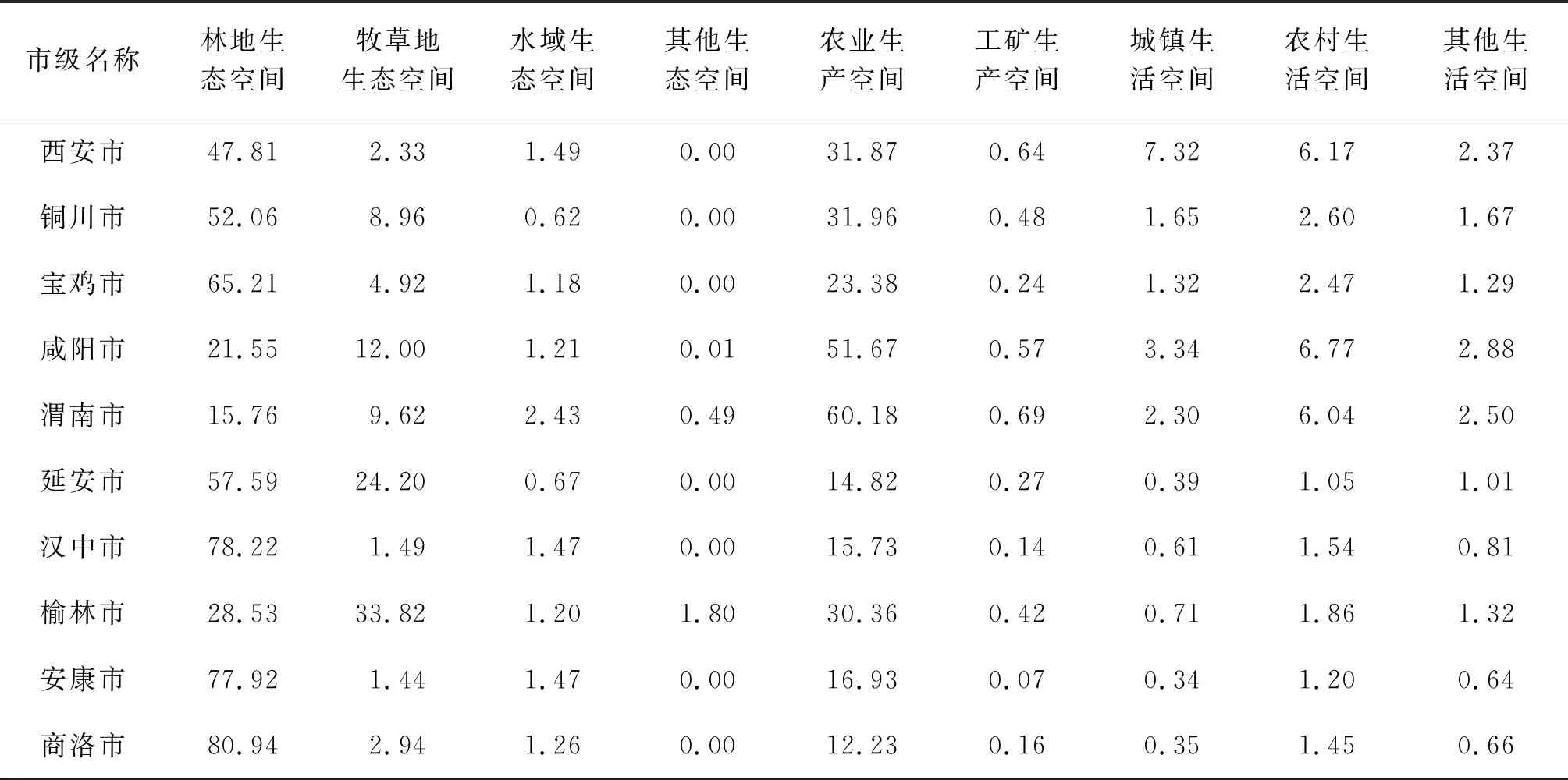

根據陜西省各市級2018年土地利用變更調查數據,結合三生空間分類體系,計算出陜西省各市級三生空間二級分類功能結構,如表2所示。

表2 陜西省各市級三生空間二級分類功能結構 %

根據式(1)至式(5)計算出陜西省各市級三生空間功能多樣化指數、集中化指數、優勢度指數、均勻度指數、區位熵,并利用ArcGIS軟件對陜西省三生空間功能分布特征進行分析研究。

表3 陜西省各市級三生空間功能多樣化指數、集中化指數、優勢度指數、均勻度指數

由表3可以看出:①陜西省三生空間功能多樣化指數呈現出南低北高的分布格局,其中榆林市、咸陽市、西安市多樣化指數較高,說明這些地區土地功能類型較為齊全,主要原因是西安市作為省會城市,經濟較為發達,土地功能比較齊全,而榆林市、咸陽市各種土地利用類型均有分布。漢中市、安康市、商洛市三生空間功能多樣化指數較低,主要是因為這三個地區位于陜南秦巴山地,林地面積占地區總面積的比例較大,林地生態空間占比均大于77%,但其他土地利用空間功能類型占比較小。②陜西省三生空間功能集中化指數大致呈現南北高中間低的分布格局,其中漢中市、安康市、商洛市三生空間功能集中化程度較高,渭南市、咸陽市三生空間功能集中化程度較低,主要是因為陜南秦巴山地土地類型以林地為主,土地利用類型較為集中。③陜西省三生空間功能優勢度指數大致呈現南高北低分布格局,與多樣性指數分布格局相反,陜南秦巴山地的三生空間功能優勢度指數最高。④陜西省三生空間功能均勻度指數呈現南低北高的分布格局,其中榆林市、西安市、咸陽市的均勻度指數較高,說明這三個地區三生空間功能分布較為均勻,漢中市、安康市、商洛市的均勻度指數較低,主要是因為這三個地區的林地生態空間占比較大,分布較為集中。

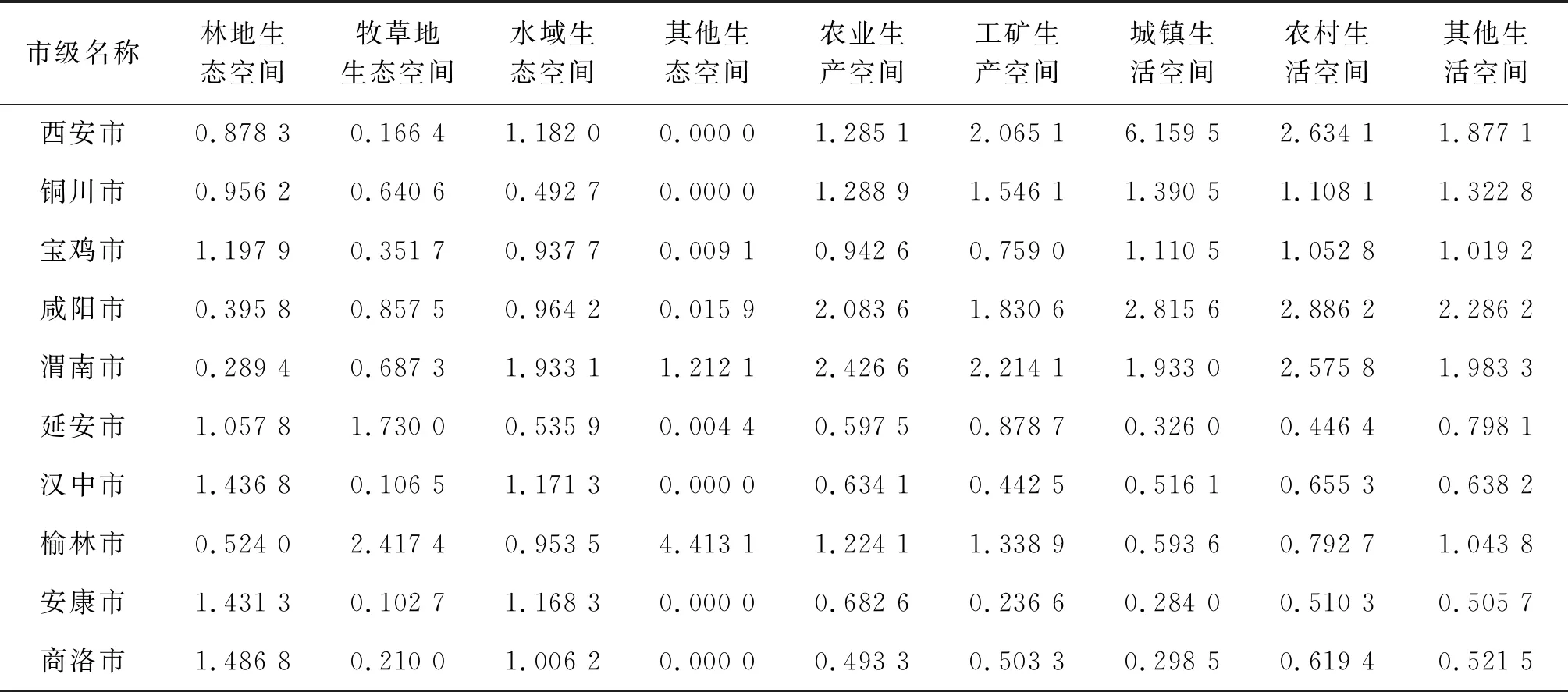

表4 陜西省各市級三生空間功能區位熵指數

由表4可以看出,陜西省林地生態空間在延安市、寶雞市、安康市、漢中市、商洛市的區位指數均大于1,具有區位意義,主要是因為這些地區林地分布廣泛,林地生態空間占比均在50%以上,林地總面積約占全省林地面積的80%;牧草地生態空間在延安市、榆林市的區位指數大于1,具有區位意義,主要是因為陜西省天然牧草地主要分布在這兩個地區,牧草地生態空間占比相當較大,草地總面積占全省草地面積的81.66%;除延安市、銅川市外,其余八個地區水域生態空間的區位指數相差不大,具有區位意義,主要是由于河流水面、水庫水面、內陸灘涂在陜西省各市級均有分布,但銅川市、延安市水域生態空間占比較小,均小于1%;其他生態空間在渭南市、榆林市的區位指數大于1,具有區位意義,其中榆林市最為突出,主要是因為陜西省境內的自然保留地如鹽堿地、沼澤地、沙地主要分布在這兩個地區,總面積占全省自然保留地面積的99.76%;農業生產空間在榆林市、西安市、銅川市、咸陽市、渭南市的區位指數均大于1,具有區位意義。其中咸陽市、渭南市兩個地區最為突出,主要是因為這兩個地區地勢平坦,光、熱、水、土等自然條件優越,是陜西省的重點糧食生產區,耕地、園地分布廣泛,占地區總面積的比例均在50%以上;工礦生產空間在榆林市、銅川市、咸陽市、渭南市、西安市的區位指數均大于1,具有區位意義;城鎮生活空間寶雞市、銅川市、渭南市、咸陽市、西安市的區位指數均大于1,具有區位意義。其中西安市最為突出,主要是因為西安作為省會城市,城市用地占比較大,占全省城市用地總面積的51%;農村生活空間在寶雞市、銅川市、渭南市、西安市、咸陽市的區位指數均大于1,具有區位意義,主要是因為這些地區位于關中平原,人口占比較大,因此村莊用地分布廣泛;其他生活空間在寶雞市、榆林市、銅川市、西安市、渭南市、咸陽市的區位指數均大于1,具有區位意義。綜合上述分析,除其他生態空間外,其余八個空間類型在各地區均有分布,區位意義顯著。

4 結束語

本文根據陜西省土地利用情況,構建了陜西省三生空間分類與土地利用調查分類的對應關系。以2018年度土地利用變更調查數據為基礎,從多樣性指數、集中化程度、均勻度指數、優勢度指數、區位熵等方面對陜西省三生空間功能分布特征進行分析研究,最終得出以下結論。

陜西省三生空間功能結構的分布差異比較顯著。多樣化指數呈現出南低北高的分布格局,陜南三地區多樣化指數較低,其他各地區多樣化指數相差不大;集中化指數大致呈現南北高中間低的分布格局,其中陜南三地區集中化指數較高,渭南市集中化指數最低;優勢度指數大致呈現南高北低分布格局,與多樣性指數分布格局相反,多樣性指數越高,其優勢度指數越低;均勻度指數呈現南低北高的分布格局,其中榆林市均勻度指數最高,陜南三地區均勻度指數最低。除其他生態空間外,其余八個空間類型在各地區的區位意義顯著。

本文借鑒眾多學者的三生空間分類方法,依據土地利用調查分類,建立了三生空間分類體系。但實際上有些土地類型存在多種空間功能,如坑塘水面不僅有生產功能,某種程度上也存在生態功能,如何更加合理的劃分生產、生活、生態空間需要進一步研究。

基于數據獲取的局限性,本研究僅從市級層面對陜西省三生空間功能的分布情況進行了研究,未來可以從縣級層面進行更加深入的研究,為陜西省土地相關政策的制定及國土空間規劃的優化提供參考,促進陜西省土地利用的可持續發展。