基礎設施與縣域經濟耦合協調水平及影響因素研究

譚秋 李婭

摘 要:正確認識和恰當處理縣域基礎設施與經濟發展的關系是實現區域經濟可持續發展的重要議題。采用耦合協調度模型和面板回歸模型,測算2003—2018年山西省107個縣域基礎設施與經濟發展的耦合協調水平,在此基礎上識別制約縣域耦合協調水平的主要影響因素。結果表明:(1)在時間上,2003—2018年山西省107個縣域基礎設施與縣域經濟發展的耦合協調水平均呈上升態勢;(2)在空間上,山西省107個縣域基礎設施與縣域經濟發展的耦合協調呈現“北低南高”的特征;(3)勞動力數量、城鎮化率、政府規模對山西省縣域基礎設施與經濟耦合協調水平發展具有顯著正效應,一產占比對耦合協調水平具有顯著負效應,三產占比對耦合協調水平影響不顯著。

關鍵詞:基礎設施投資;經濟發展;耦合協調水平;山西省

中圖分類號 F207;G301 文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2021)03-0159-04

縣域經濟是國民經濟基礎單元,在國民經濟中占有重要地位[1]。2016年我國縣域經濟總體規模約36.49萬億元,占國民經濟的49.04%,為國民經濟的增長提供了有力支撐。基礎設施在縣域經濟發展過程中發揮著不可或缺的作用。縣域基礎設施可以通過供給效應直接拉動縣域經濟發展,也可通過乘數效應間接促進縣域經濟發展。基礎設施與縣域經濟協調發展,有助于實現縣域經濟的可持續發展。近年來,眾多學者論證了基礎設施與經濟發展不協調、不均衡,一定程度上制約了縣域經濟的發展。因此,探索基礎設施與縣域經濟耦合協調水平及主要影響因素,對于改善基礎設施與經濟發展不協調、不均衡現狀,實現區域經濟可持續發展具有重要意義。

目前,基礎設施與經濟發展耦合協調的研究尺度主要集中在全國[2]、省域[3-4]、經濟區[5-6]及城市[7-8]層面,研究內容主要集中于測算兩者的耦合協調水平、演變趨勢等。Tao等[9]指出北京市公共基礎設施建設與城市經濟耦合度呈逐年上升趨勢;李海軍[10]、孟德友等[11]指出交通基礎設施與區域經濟耦合協調發展,有助于區域實現可持續發展。Sun等[12]研究發現四大直轄市的公共交通基礎設施水平與經濟效益耦合協調發展水平比較低。楊莉[13]通過測算新疆1980—2006年基礎設施建設水平和經濟發展耦合度,指出兩者耦合時序變動表現出明顯的階段性和波動性。目前,國內外相關學者雖然探討了有關基礎設施與經濟耦合協調水平,但是主要針對省、市等地區,鮮有涉及縣域。基于此,測算縣域基礎設施與經濟發展耦合協調水平,明晰各個縣域所處的耦合協調階段及區域差異特征,深入剖析影響縣域耦合協調的主要因素,不僅具有理論上的意義,而且對于推動縣域經濟發展也具有重大的現實意義。

1 資料與方法

1.1 研究區概況 山西省位于我國華北西部的黃土高原地帶,總面積約為15.67萬km2,山區面積約12.53萬km2;地處110°15′~114°32′E、34°36′~40°44′N,東西寬約290km,南北長約550km;東鄰太行山,西靠呂梁山,南接黃河,北依長城。山西省地貌類型復雜多樣,有山地、高原、丘陵、臺地、盆地等,整個輪廓略呈由東北斜向西南的平行四邊形。受地形地貌、社會歷史及自然資源等因素影響,山西省多數縣域經濟發展緩慢,基礎設施建設水平低下,基礎設施投資與縣域經濟發展處于不均衡、不協調狀態。因此,亟待進一步探究縣域基礎設施投資與經濟發展的耦合協調水平,以期實現縣域經濟的快速發展,為山西省經濟全面發展提供支撐。

1.2 數據來源 以山西省為研究區域,107個縣(市、區)行政單位為研究單元,研究期限為2003—2018年。數據體系中的縣域生產總值表征縣域經濟發展水平、固定資產投資的25%表征基礎設施投資水平[14],一產占比、三產占比、人力資本存量、城鎮化率等數據來源于《中國縣市經濟統計年鑒》《山西省統計年鑒》。

1.3 研究方法

1.3.1 耦合協調度計算 耦合是指2種及2種以上系統或系統要素之間的一種良性發展關系,是系統之間或系統內部要素之間相互作用的表征,參照已有關于耦合度的研究文獻[15-16],其公式為:

但耦合度只是系統間相互作用的強弱表征,存在低水平高耦合度的情況,而且無法很好地反映系統發展水平及系統間耦合協調水平。為此,引入協調度模型:

式中,C為基礎設施投資與地區經濟發展的耦合度;I、E分別為基礎設施投資和地區經濟發展;T為綜合度指數;D為協調度;α、β分別代表基礎設施投資水平和城市化對城市發展的貢獻度,筆者認為兩者同等重要,此處取α=β=0.5。耦合類型及協調類型劃分詳見表1。

1.3.2 計量模型的構建 選取生產函數模型,利用 2003—2018年山西省107個縣域的基礎設施投資與地區經濟發展協調發展指數的面板數據,參考已有文獻[17],進一步分析基礎設施投資于地區經濟發展協調發展的主要影響因素。具體模型如下:

LY=α+α1LRFI+α2LRHI+α3LLC+α4LUR+α5LSG

其中,被解釋變量Y代表協調發展水平、一產占比(RFI)、三產占比(RHI)、人力資本存量(HC)、城鎮化率(UR)、政府規模(SG)取對數后分別記為LY、LRFI、LRHI、LLC、LUR、LSG。

2 結果與分析

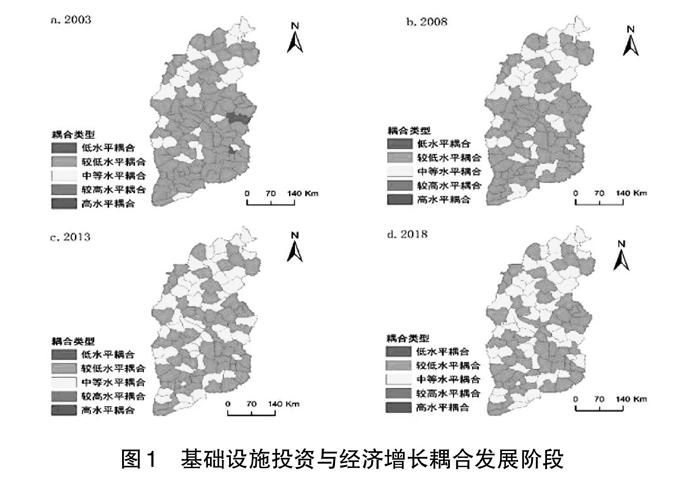

2.1 耦合度水平 通過4期截面數據分析可知,山西省107個縣域基礎設施投資與地區經濟發展的耦合水平逐步提升,但空間差異明顯(圖1)。2003年,1.87%的縣域處于低水平耦合階段,77.57%的縣域處于較低水平耦合階段,20.56%縣域處于中等水平耦合階段,不存在較高和高水平的縣域。2008年低水平耦合縣域逐步轉向較低水平耦合發展類型,中等水平耦合縣域數量明顯上升,由2003年的22個上升至30個,且北部地區中等水平耦合縣域聚集效應明顯。2013年中等水平耦合縣域占比為42.06%,較2008年增長14.02%,表明縣域耦合水平一直在提升。2018年縣域耦合水平趨于穩定,部分縣域明顯帶動了周圍縣域耦合水平的提升,中等水平耦合的縣域呈“北多南少”的特點。2018年耦合水平較2013年變化幅度不大,但與2003年相比,耦合水平已由2003年低水平和較低水平耦合階段逐步轉為以中等水平耦合類型為主的耦合階段。由此可見,山西省107個縣域地區經濟發展與基礎設施投資耦合階段不斷改善,盡管目前還未出現較高和高水平耦合階段,但按照目前的發展形勢,耦合水平仍有進一步的提升空間。

2.2 協調發展水平 通過分析2003年、2008年、2013年、2018年4期截面數據可知,山西省縣域協調發展水平呈持續上升趨勢,空間差異顯著(圖2)。依據山西省107個縣域2003年、2008年、2013年、2018年截面數據可知,基礎設施投資與經濟增長耦合協調度呈現明顯上升趨勢,大寧縣耦合協調系數由2003年的0.07上升至2018年的0.22,上升了0.15,為107個縣域上升幅度最小的縣域;孝義市耦合協調系數由2003年的0.22上升至2018年的0.78,上升幅度高達0.55,為107個縣域上升幅度最高的縣域。2003年,107個縣域多數處于極度失調,少數縣域處于中度失調,不存在初級耦合協調及以上的耦合協調類型,其中處于極度失調縣域有92個;2008年,極度失調縣域數量明顯減少,中度失調縣域比例明顯增多,由2003年的15個增加至2008年的75個;2013年,僅有大寧縣和永和縣處于極度失調狀態,初級耦合協調縣域比例較2008年明顯上升,襄垣縣、朔州市、平魯區、臨汾市、柳林縣、孝義市等6地已達到良好耦合協調階段;2018年,不存在極度失調的縣域,初級耦合協調縣域占比為50.46%,良好耦合協調縣域較2013年增加13個。由此可見,山西省的基礎設施與經濟發展狀況耦合協調水平越來越緊密,基礎設施投資能夠高效促進當地經濟發展。

2.3 耦合協調系數影響因素

2.3.1 影響因素變量選取 山西省縣域基礎設施投資和經濟發展協調發展的時空格局存在“北低南高”的特征,基礎設施與經濟增長相互影響、相互作用,使協調系數表現出相應格局和演變規律。基于此,筆者選擇一產占比(RFI)、三產占比(RHI)、勞動力數量(LC)、城鎮化率(UR)、政府規模(SG)5個關鍵因素,探究其對協調水平產生的影響。

2.3.2 回歸結果 為選擇合適的面板數據模型,先通過F統計量對個體效應進行顯著性檢驗,檢驗結果F值為35.89,在1%的顯著水平上拒絕原假設,說明固定效應模型(FE)優于混合OLS;再通過LM統計量對隨機效應進行顯著性檢驗,檢驗得到的P值為0.000,拒絕原假設,說明隨機效應模型(RE)也優于混合OLS;進一步通過Hausman檢驗,結果在1%的顯著水平下拒絕了原假設,說明使用固定效應模型最為合適。因此,運用stata軟件采用固定效應模型(FD)對面板數據進行回歸。由表2可知,勞動力數量(LC)、城鎮化率(UR)、政府規模(SG)對山西省縣域基礎設施與經濟增長耦合協調發展具有顯著正效應,一產占比(RHI)對山西省縣域基礎設施與經濟增長耦合協調發展具有顯著負效應,三產占比(RHI)對山西省縣域基礎設施與經濟增長耦合協調發展影響不顯著。

具體而言,一產占比對山西省縣域基礎設施與經濟增長耦合協調發展具有顯著的負效應,彈性系數為-0.1746。這說明一產占比促進地方經濟發展,雖然可以為基礎設施投資提供間接支持,但是隨著農業產業生產規模擴大,將導致面源污染持續增加,影響生態環境。這種農業產業生產規模擴大會對基礎設施與經濟增長耦合協調發展產生抑制作用。三產占比對耦合系數的影響不顯著,與預期相悖。究其原因可能在于,目前縣域的三產占比較低,不足以對山西省縣域基礎設施與經濟增長耦合協調發展提供支撐。勞動力對山西省縣域基礎設施與經濟增長耦合協調發展具有顯著正向影響,彈性系數為0.2164。基礎設施投資有效地降低了生產成本、提高了農業生產率,解放了農村勞動力,促使更多人從事非農就業,提高收入,進而促進了經濟的發展。城鎮化率對山西省縣域基礎設施與經濟增長耦合協調發展具有顯著正效應,彈性系數為0.8319,城鎮化率逐年提升,說明縣域經濟發展水平的逐年提升促進了基礎設施投資增加,而基礎設施完善反過來作用于經濟發展,促使山西省縣域基礎設施與經濟增長耦合協調發展系數持續升高。政府規模對山西省縣域基礎設施與經濟增長耦合協調發展具有顯著正效應,彈性系數為0.2190,與預期相符。政府規模反映出地方政府對區域宏觀發展的掌控能力,政府對于基礎設施投資具有決定性作用,為區域經濟發展保駕護航,促使二者耦合協調發展。

3 結論與討論

本研究通過構建縣域基礎設施投資和縣域經濟發展耦合協調度模型,對山西省107個縣域基礎設施投資和縣域經濟耦合協調發展狀況進行了實證分析,在此基礎上,應用面板模型進一步驗證了制約縣域基礎設施投資和經濟發展耦合協調的主要影響因素。結果表明:(1)山西省107個縣域2003—2018年經濟發展水平與基礎設施投資耦合、協調水平呈上升態勢;2003—2018年經歷了極度失調、中度協調、初級協調、良好協調4個階段,說明協調度發生了積極演變,目前已不存在極度失調的縣域。(2)通過面板模型定量研究發現,勞動力數量(LC)、城鎮化率(UR)、政府規模(SG)對山西省縣域基礎設施與經濟增長協調發展具有顯著正效應,一產占比(RFI)對山西省縣域基礎設施與經濟增長協調發展具有顯著負效應,三產占比(RHI)對山西省縣域基礎設施與經濟增長協調發展影響不顯著。通過充分發揮地區政府的宏觀調控能力,提升城鎮化率,增加非農就業,提升人民生活水平,適度發展農業,對山西省縣域基礎設施與經濟增長耦合協調發展具有重要意義。

本研究的貢獻主要包括3個方面:首先鮮有學者分析縣域基礎設施與經濟發展的耦合協調水平;其次,衡量基礎設施建設水平一般都是選取相關指標來表征其發展程度,這會使得耦合協調結果存在相對誤差,而直接選取基礎設施投資指標避免了誤差;最后,本研究在分析了耦合協調水平的基礎上,進一步識別了制約縣域耦合協調的主要因素,為提升縣域經濟發展水平提供了理論依據,有助于早日實現更高水平的耦合協調。

參考文獻

[1]張志強,熊永蘭,張宸嘉.中國縣域經濟發展:環境、障礙與對策[J].中國西部,2019(3):17-24.

[2]鄭世林,周黎安,何維達.電信基礎設施投資水平與中國經濟增長[J].經濟研究,2014,49(5):77-90.

[3]司增綽.港口基礎設施投資水平與港口城市經濟互動發展[J].管理評論,2015,27(11):33-43.

[4]Sun Y, Cui Y. Analyzing the coupling coordination among economic, social, and environmental benefits of urban infrastructure:Case study of four Chinese autonomous municipalities[J].Mathematical Problems in Engineering,2018(4):1-13.

[5]丁黃艷.長江經濟帶基礎設施投資水平發展與經濟增長的空間特征——基于空間計量與面板門檻模型的實證研究[J].統計與信息論壇,2016,31(1):24-32.

[6]曹琳劍,王杰.京津冀城市化與基礎設施投資水平建設耦合演進分析——基于適宜性理論[J].建筑經濟,2018,39(9):98-104.

[7]余菲菲,胡文海,榮慧芳.中小城市旅游經濟與交通耦合協調發展研究——以池州市為例[J].地理科學,2015,35(9):1116-1122.

[8]徐偉.基礎設施投資水平建設投入與經濟發展關系及影響——以武漢市為例[J].現代商貿工業,2013,25(4):10-12.

[9]Tao Z M. Research on the Degree of Coupling between the Urban Public Infrastructure System and the Urban Economic,Social,and Environmental System:A Case Study in Beijing,China[J].Mathematical Problems in Engineering, 2019(6):1-19.

[10]李海軍,凌晨.蘇南地區區域經濟與交通運輸耦合協調發展研究[J].江西建材,2014(6):172-174.

[11]孟德友,陸玉麒,樊新生,等.基于投影尋蹤模型的河南縣域交通與經濟協調性評價[J].地理研究,2013,32(11):2092-2106.

[12]Sun Y,Cui Y. Evaluating the coordinated development of economic,social and environmental benefits of urban public transportation infrastructure:Case study of four Chinese autonomous municipalities[J].Transport Policy,2018,66:116-126.

[13]楊莉,楊德剛,張豫芳,等.新疆區域基礎設施與經濟耦合的關聯分析[J].地理科學進展,2009,28(3):345-352.

[14]姜衛民,范金,張曉蘭.中國“新基建”:投資乘數及其效應研究[J].南京社會科學,2020(4):20-31.

[15]韓增林,趙啟行,趙東霞,等.2000—2015年東北地區縣域人口與經濟耦合協調演變及空間差異——以遼寧省為例[J].地理研究,2019,38(12):3025-3037.

[16]Li Y, Degang Y, Yufang Z, et al.Grey associative analysis of infrastructure system and economic development coupling in Xinjiang[J].Progress in Geography,2009,28(3):345-352.

[17]王曉東,鄧丹萱,趙忠秀.交通基礎設施投資水平對經濟增長的影響——基于省際面板數據與Feder模型的實證檢驗[J].管理世界,2014(4):173-174.

(責編:徐世紅)

基金項目:云南省教育廳科學研究基金項目(項目編號:2019Y0156)。

作者簡介:譚秋(1995—),男,四川成都人,碩士,研究方向:林業經濟理論與政策。 *通訊作者? 收稿日期:2021-01-05