在工作的管與理中實踐,讓思維升級

謝芳

一、做事能力

中層作為行政中樞,要幫助學校實現發展愿景,將工作落實,把事情做好。作為中層,我一直在捫心自問:我有能力做好嗎?

做了中層,有段時間我有深刻的感受:一件很有意義的事情,結果大家都淡然對待。為此我困惑了很久:原本一項非常有意義、有價值的教研活動,為什么花了時間和精力,沒能實現預期的效果?是頂層設計出了問題,還是在實施過程中出現紕漏?

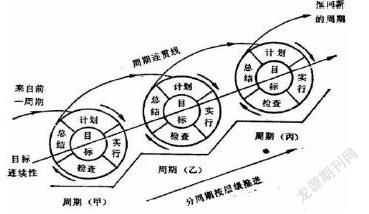

后來我才意識到,要高效地完成一項工作,需要掌握相應的方法和技巧,懂得一定的規律,遵循流程和規范。但長期以來,我并沒有建立起很好的做事模型。其實,做事的模型很簡單,就是形成一個完整的閉環。這個閉環至少包括“計劃—準備—實施—反思/總結—向上匯報/向下反饋—調整/優化”等六個方面。

其中,計劃、準備、實施前三個環節,每個環節如有紕漏,都會導致工作達不到預期。但這三個環節往往不會有遺失,最容易被人忽略的是后三個環節。由于沒有反思/總結、向上匯報/向下反饋、調整/優化,導致計劃、準備、實施過程中出現的問題沒有被及時發現,始終無法改進。

后來有朋友告訴我,形成工作閉環這種工作思維,和企業里的“高效PDCA”工作模式如出一轍。“PDCA”即“PLAN(計劃)—DO(實施)—CHECK(驗證)—ACTION(調整)”,這種工作模式反復調整,不斷優化,最終會形成如“飛輪”般向前加速發展的態勢,被稱之為“飛輪效應”。多年以來,我盡量按照這樣的思維來完成工作,收獲頗大。

二、設計能力

除了要有做事的能力,作為中層干部還要有設計能力。學校將一個學院交給我,我常常在思考:我能帶給學院些什么?我能帶給學院老師們些什么?我能帶給學院學生們些什么?有位領導說“一個學校的文化是校長文化”,那么一個學院的文化必定是學院的院長文化。于是,就有責任和義務按照學校發展愿景主動思考,創新性地設計學院的工作。所以學院的學科專業建設、師資隊伍建設、科研水平提升、新工科建設,教師教學水平提升,學生的學風建設等都需要在掌握規律性的前提下具有設計能力。

這種設計能力有三個階段:想得清楚、說得明白、寫得精彩。卓越的中層應當把撰寫當成工作習慣,凡事有方案,凡事有計劃,有利于理清思路,積累經驗,總結方法,產生效果,留下工作痕跡。一篇質量上乘的方案和規劃,一定是把方方面面都寫清楚,能讓每個閱讀者讀后可以理解,拿來能用,不需要再解釋、說明、補充;要寫出質量上乘的方案和規劃,除了寫,還要學會用結構化的思維去設計。設計不應僅限于教育教學,我在學校的所有工作都是盡量的按照結構化思維進行設計。做中層的日子里,我做的最多的就是設計。各種各樣的規劃、方案等,在設計的過程中,我逐步培養了結構化思維和設計能力。

三、創新能力

卓越的中層還要有創新能力。工作中常常可以看到這樣的現象,有一些工作前年是這樣做的,去年是這樣做的,今年還是這樣做的。也就是說當一個方案確定后,大家容易陷入固定思維,不愿意改變。我的做法是,任何一項工作盡量做到大的方向不變,但小的細節一定要變。

為什么要變?第一,基于問題的解決。學校制訂的任何工作規劃、課程方案、活動計劃等,都不可能是十全十美的。即使再完美的規劃,在實施過程中都會出現這樣那樣的問題。想解決這些問題,就一定要變。第二,基于習慣的變化。長年累月不變的內容,不變的形式,無論學生還是教師都會產生厭倦。一旦缺乏變化,再精彩的安排都將喪失吸引力,效果大打折扣。于是,改變一些小細節,很可能帶來大轉變。不是推倒重來,不是全面否定,而是調整優化。

四、問題意識

問題意識與創新能力往往是聯系在一起的。沒有問題意識難有創新,創新往往來源于對問題的思考與解決。當代高校教師未能適應新時代的發展,面臨太大的挑戰與壓力,不是沒有問題,而是我們缺少發現問題的能力與水平。如何發現問題呢?我個人認為有以下幾個要素。 前提:全面、深入了解和掌握標準。很多時候看不出問題,不是態度問題,也不是能力問題,而是不了解詳細流程、評價標準、具體要求等。所以,掌握標準是前提。 核心:全面、深入分析與比對優劣,在具體實施過程中,當我們發現實際做法與預先方案有出入,不要急著否定,而應分析比對兩種方案的優劣,選取其中值得借鑒的做法,完善調整到下一次的方案中。分析比對,是發現問題的核心。 關鍵:全面、深入探究與尋求原委,現實做法與預先方案如果有差異,關鍵還是要探究產生差異的原因。若是老師的理解有偏差,那么下一次培訓或做準備工作時,要把之前沒有發現,可能還會產生問題的內容補充進去,查漏補缺。本人認為中層不僅要善于發現問題,還要善于分析并最終解決這個問題。因此,工作中養成了經常問自己“還有沒有什么問題”的工作習慣,個人素養才能提升,思維視野才能拓展,創新意識才能萌發,綜合能力才能提高。否則,一切都是空談。

五、協同意識

其一,中層行政只是出臺一些規章或要求,而后依照規章或要求進行檢查評估,卻從來不指導大家,不能幫助大家解決執行制度過程中遇到的問題。其二,布置工作就是下命令,可整個過程不管不問,只等著時間一到,收東西。然后發現,截止日期前,遲遲收不齊,或交上來的東西不合規范。2020年有個熱頻詞,叫“躬身入局”。其實,還有一個詞可以與其搭配,叫“挺膺負責”。“躬身入局,挺膺負責”,說的是“行動力”。真正的“行動力”就是深入具體工作場景,和同事、學生在一起,共同解決問題、共同克服困難、共同面對挑戰、共同承擔責任。中層能發揮的最大效應,就是展示其個人魅力和影響力。

可見,中層領導不僅要具有自我領導力,還應具備對他人的領導力。對他人的領導力,不是自上而下的權威,而是由內到外的影響力。有了行動力,才會有影響力,影響力是領導力的核心。

六、成果意識

卓越中層還要具有成果意識,要為學生、學校,也為自己創造成果。成果是什么?通俗地講,成果就是自己給自己找事情做出的產物。在成就他人的基礎上去成就自己,才是真正的成就自己。為什么要這么說?因為每個人都希望自己變得重要、有價值,但如若不能搞懂個人的成就建立在對他人做出貢獻的基礎之上,那就太容易走上歧途。對于他人有意義的,才能算是意義……成果通常有兩種,一是自己的成果,即反思、總結、寫經驗。

想要成為卓越的中層,一定要在工作中不斷總結,在實踐中不斷積累,要把工作的經歷變成經驗。經歷與經驗只是一字之差,但意義不同。經歷是過程,經驗是能力;經歷是前提,經驗是結果;經歷可能是被動接受的,但經驗一定是自己的主動作為。

所謂的經驗不僅僅是你經歷了什么,更在于你在經歷中沉淀了什么,這種沉淀是對經歷過的人事物的思考,運用重構的方法將這些思考形成自己對世界的客觀認知。這一認知至少由三個變量組成:是什么?為什么?怎么 做?

簡而言之,作為中層,首先須具備全局觀念,能察覺常人不易察覺之處,能承擔別人不愿承擔的責任,具有超強的洞察能力。其次,要在經歷中認真思考,主動作為,積極沉淀,如此就可能形成經驗。我們必須要用經歷來積累經驗,若是只有經歷,則對個人成長意義不大,也錯失了經歷帶給我們的機遇。

勤奮決定一個人的下限,格局決定一個人的上限。一個人的未來跟胸懷,遠見,思維認知有很大的關系,而格局決定了一個人的遠見,思維,胸懷,認知。借用曲筱綃的一句經典臺詞:什么叫做局限,局限就是砍柴的永遠覺得皇帝用的是金扁擔。一個總是盯著明天看,為明天做準備的人和一個為未來10年,20年做準備的人能一樣嗎?一個站在山底看腳邊螻蟻的人,和一個站在山頂一覽眾山小的人能一樣嗎?不是因為你有雄才大略,謀大事才需要格局,而是因為你有了格局,才具備有作為的可能性。越成熟的人越明白一個道理:人活著不是為了終點,而是品嘗人生百態的過程。做一個有格局的人,不一定要成就輝煌跟別人攀比,而是要讓自己活得更有質感,更有境界!

總之,卓越中層應該具備的關鍵能力和思維品質,遠遠不止以上這6種,還有其他很多能力和意識,比如溝通能力、責任意識、學習意識、課程意識、文化意識、提前意識、檔案意識等,但是這些都是需要我們在實踐中去培養的。