福州市城市化與水環(huán)境耦合模型研究

陳安麗 林濤 鐘穎萍 潘輝 丁國昌

(福建農(nóng)林大學(xué)藝術(shù)園林學(xué)院 福建福州 350002)

0 引言

隨著城市化進程的加快,土地不斷擴張,生態(tài)景觀已經(jīng)逐漸被建設(shè)用地所取代, 使得城市化和生態(tài)環(huán)境之間的矛盾愈加突顯。 研究表明城市化和生態(tài)環(huán)境交互耦合的問題成為近10 年國內(nèi)外的熱點研究領(lǐng)域[1]。 而水作為生態(tài)系統(tǒng)中最活躍的生態(tài)因子,為維持生態(tài)系統(tǒng)平衡起著至關(guān)重要的作用,使得城市化和水環(huán)境之間的耦合關(guān)系的探究變得尤為矚目。 從方創(chuàng) 琳 等[2-5]和Ruth 等[6]研 究 對 城 市 化 與 水 生 態(tài) 環(huán) 境 耦 合 關(guān) 系進行整理,得出兩者的交互耦合關(guān)系:城市化不斷提高水資源的需求量增大對水環(huán)境產(chǎn)生脅迫作用,當(dāng)發(fā)展趨于平衡時,城市化促進城市居民用水技術(shù), 節(jié)約用水的意識教育及水資源的管理水平等得到了提高。 反之,水資源作為城市化的資源能量,水環(huán)境的消耗和破壞也會約束城市化的發(fā)展。 福州作為沿海省會城市, 研究耦合關(guān)系對福州城市化與水環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展有著重要指導(dǎo)作用。

1 研究區(qū)域概況

作為海上絲綢之路的門戶——福州,原為海灣盆地,自古有“江城福地”之稱。 枕山臂江,北面三面環(huán)山,南面傍依烏龍江,閩江穿城而過,自西北向東南順勢而下,城內(nèi)河網(wǎng)星羅棋布。 且受亞熱帶季風(fēng)氣候影響,年降雨量大,水資源豐富,福州市2017 年年降水量1 481.5 mm, 水資源總量95.15 億m3,人均水資源量1 320 m3。 但由于水資源利用率不足[7],工業(yè)污染排放等問題制約著福州城市化的發(fā)展,導(dǎo)致了水環(huán)境危機。

2 研究方法

2.1 指標(biāo)體系建立

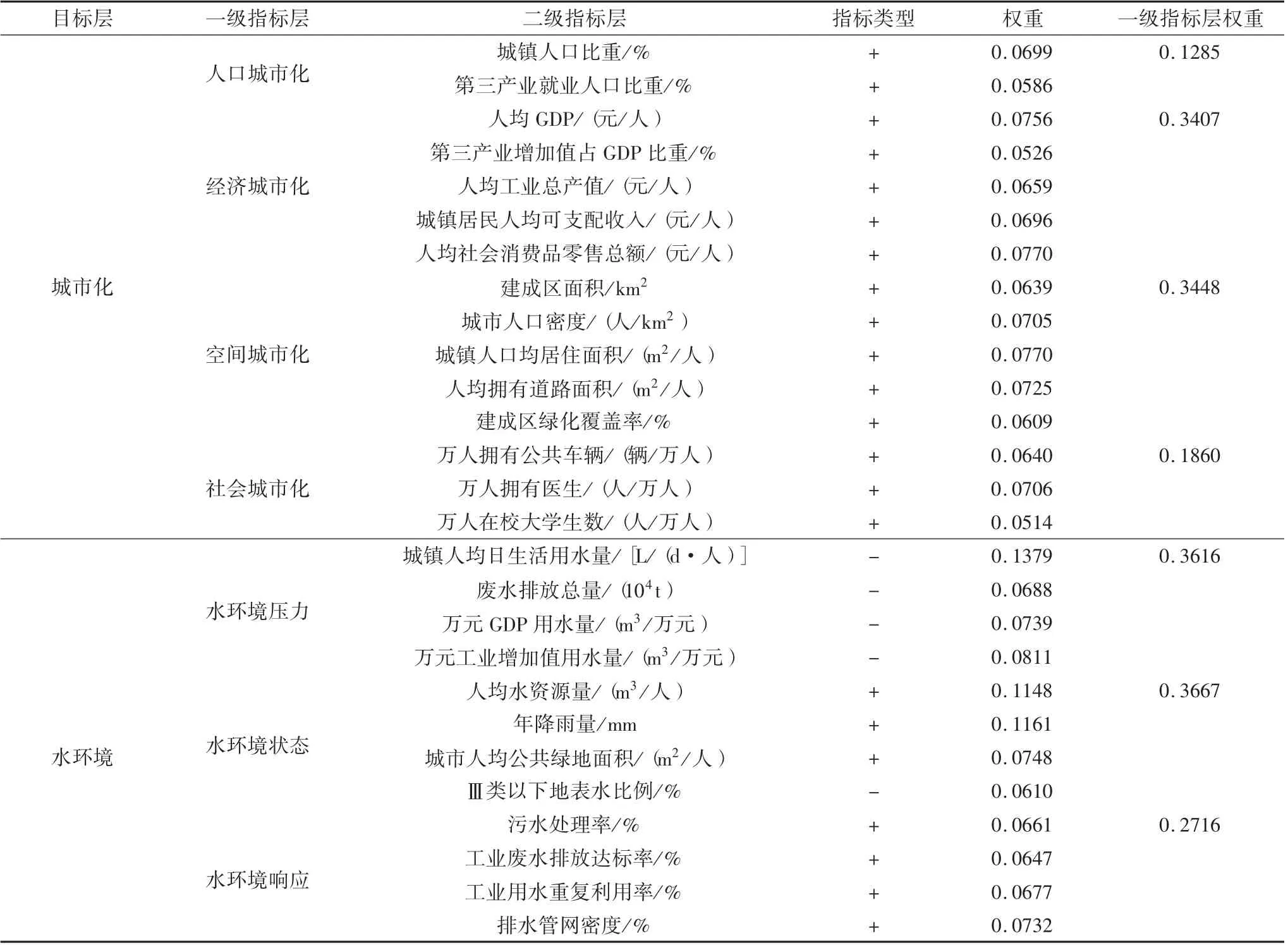

城市化的關(guān)鍵在于人口土地、經(jīng)濟發(fā)展、資源環(huán)境、人民生活的城市化,張榮天等[8]將城鎮(zhèn)化系統(tǒng)分為人口、空間、經(jīng)濟、社會4 個方面。 基于城市化內(nèi)涵與本文研究目的,運用頻度分析法識別出人口城市化、經(jīng)濟城市化、空間城市化、社會城市化4 個主控要素,15 個二級指標(biāo),構(gòu)建城市化系統(tǒng)評價指標(biāo)體系。 其次,在城市過度開發(fā)的過程中,原始的水文條件發(fā)生改變,良性的水文循環(huán)系統(tǒng)遭到破壞。 水環(huán)境的質(zhì)量狀態(tài)、社會經(jīng)濟發(fā)展、 人類活動影響等多方面因素都影響著城市水環(huán)境系統(tǒng)。 依據(jù)PSER 模型,從水環(huán)境壓力、水環(huán)境狀態(tài)、水環(huán)境響應(yīng)3 個方面[9]選取了13 個二級指標(biāo),建立水環(huán)境系統(tǒng)評價指標(biāo)體系[10]。

2.2 數(shù)據(jù)來源

研究數(shù)據(jù)主要來源于福州市2006 年至2017 年 《福州統(tǒng)計年鑒》《福州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》《中國城市統(tǒng)計年鑒》《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》《福州市水資源公報》《中國環(huán)境年鑒》《福建企業(yè)年鑒》。 為保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性,只選取2006 年至2017 年。

2.3 標(biāo)準(zhǔn)化處理

基于科學(xué)性、 有效性的原則, 為消除原始數(shù)據(jù)間量級差異,將采用極差標(biāo)準(zhǔn)法對數(shù)據(jù)進行無量綱處理,正向型指標(biāo)表示指標(biāo)越大越有利于城市化與水環(huán)境的耦合, 逆向型指標(biāo)表示指標(biāo)越大越不利于城市化與水環(huán)境的耦合,即

正向指標(biāo)“+”:

負向指標(biāo)“-”:

式中:xij為標(biāo)準(zhǔn)化的值(i = 1,2,…,m;j=1,2,…,n;m 是年數(shù)、n是指標(biāo)個數(shù));xij為初始值;xjmax為所有樣本歷年中j 指標(biāo)的最大值;xjmin為j 指標(biāo)的最小值。

福州市城市化與水環(huán)境耦合關(guān)系評價指標(biāo)體系見表1。

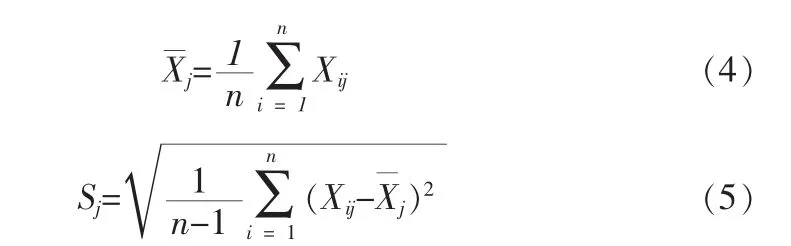

2.4 指標(biāo)權(quán)重的設(shè)定

為了消除各評價指標(biāo)測量尺度與量綱不同的影響, 采用變異系數(shù)法來確定各指標(biāo)的權(quán)重[11]。 變異系數(shù)是原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差與平均值之比,如公式(3):

表1 福州市城市化與水環(huán)境耦合關(guān)系評價指標(biāo)體系

式中:為變異系數(shù);為標(biāo)準(zhǔn)差;為平均值。 其中

再通過歸一化處理,即可獲得各項指標(biāo)的權(quán)重wj,見表1。

2.5 綜合評價指數(shù)的計算

將式(6)處理后求得的各指標(biāo)權(quán)重與標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)值運用加權(quán)求和平均值法進行計算, 得出城市化綜合評價指數(shù)F(x)和水環(huán)境綜合評價指數(shù)G(y)。

城市綜合評價指數(shù):

水環(huán)境綜合評價指數(shù):

式中:wi和wj為各項指標(biāo)的權(quán)重;xi和yj分別城市化和水環(huán)境的單項指標(biāo)。

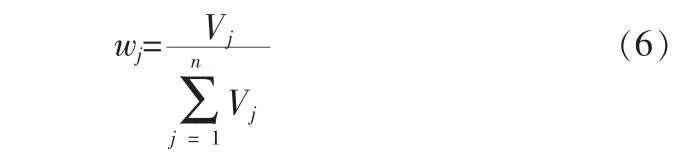

2.6 耦合協(xié)調(diào)度模型

城鎮(zhèn)化與水環(huán)境耦合系統(tǒng)是一個具有交錯性、 多維性和協(xié)同性的城市復(fù)合系統(tǒng), 采用城市化與水環(huán)境耦合協(xié)調(diào)度模型能有效定量評價其耦合協(xié)調(diào)度。

城市化與水環(huán)境耦合度C:

式中:C 越大表示城市化與水環(huán)境之間處于良好狀態(tài), 耦合度越高;反之越小。

城市化與水環(huán)境綜合協(xié)調(diào)和指數(shù)T:

式中:T 反映城市化與水環(huán)境整體協(xié)同效應(yīng),α 與β 是待定系數(shù),將α=β=0.5。

城市化與水環(huán)境協(xié)調(diào)度D:

式中:D∈(0,1),D 越大表示城市化與水環(huán)境之間處于良好狀態(tài),協(xié)調(diào)度越高;反之越小。

2.7 耦合協(xié)調(diào)度等級判定

當(dāng)耦合度C=0 時, 城市化與水環(huán)境之間關(guān)系微乎其微可視為不相關(guān),系統(tǒng)將向無序發(fā)展;當(dāng)耦合度0<C≤0.3 時,處于低水平耦合階段, 城市化對水環(huán)境破壞程度不大; 當(dāng)耦合度0.3<C≤0.5 時,處于頡頏階段,城市化不斷提高水資源的需求量增大對水環(huán)境產(chǎn)生脅迫作用, 水環(huán)境承載力不能滿足城市化發(fā)展;當(dāng)耦合度0.5<C≤0.8 時,處于磨合階段,城市化發(fā)展的同時開始注重對水環(huán)境的修復(fù), 使得城市化與水資源環(huán)境建設(shè)相輔相成,共同發(fā)展,環(huán)境進入良性耦合;當(dāng)耦合度0.8<C<1 時,處于高水平耦合階段,城市化與水資源環(huán)境建設(shè)相輔相成共同發(fā)展城市化;當(dāng)耦合度C=1 時,城市化與水環(huán)境形成良性共振耦合階段,城市化和水環(huán)境的高度和諧統(tǒng)一,系統(tǒng)將趨于新的有序結(jié)構(gòu)。

當(dāng)協(xié)調(diào)度0<D≤0.4 時, 處于極度失調(diào)發(fā)展; 當(dāng)協(xié)調(diào)度0.4<D≤0.5 時,處于中度失調(diào)發(fā)展;當(dāng)協(xié)調(diào)度0.5<D≤0.6 時,處于勉強協(xié)調(diào)發(fā)展;當(dāng)協(xié)調(diào)度0.6<D≤0.8 時,處于中級協(xié)調(diào)發(fā)展; 當(dāng)協(xié)調(diào)度0.8<D≤0.9 時, 處于良好協(xié)調(diào)發(fā)展; 當(dāng)協(xié)調(diào)度0.9<D≤1 時,處于優(yōu)質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

3 結(jié)果分析

3.1 福州市城市化水平時序特征

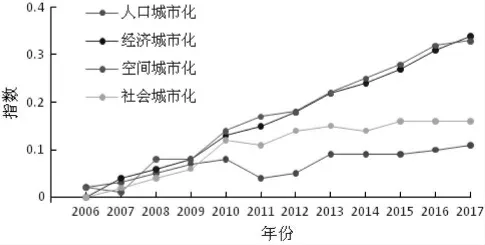

通過采用變異系數(shù)法確定城市化系統(tǒng)中一級指標(biāo)層的權(quán)重,所占比重分別為人口城市化0.128 5、經(jīng)濟城市化0.340 7、空間城市0.344 8、社會城市化0.186 0(見表1),其中空間城市化權(quán)重比例最大,波動趨勢與城市化綜合指數(shù)相似,上升趨勢最為顯著,是影響福州市城市化綜合水平發(fā)展最主要因子(見圖1)。 福州市2006 年至2017 年城市化綜合水平由0.05 上升至0.95,整體呈高漲趨勢(見圖2)。進一步分析,可將福州市城市化綜合水平分為三個階段。

圖1 福州市城市化四項指標(biāo)變化

第一階段:低速起步發(fā)展階段,2006—2007 年。 介于該階段,城市化指數(shù)偏低,總體上升趨勢偏慢,除空間城市化呈減少趨勢外,經(jīng)濟城市化、人口城市化和社會城市化均呈增長趨勢。

第二階段:高速波動發(fā)展階段,2008—2012 年。 介于該階段,由于2008 年由中國承辦奧運會,很大程度上加快了中國城市化發(fā)展的進程,城市化的發(fā)展指數(shù)在2008 年產(chǎn)生了巨大的提升。 此后城市化指數(shù)在總體仍呈上升趨勢下映現(xiàn)明顯的波動,其中,經(jīng)濟城市化波動較小保持增長趨勢,空間城市化與社會城市化期間有出現(xiàn)負增長的波動, 人口城市化負增長的波動嚴重,2010 至2012 年第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口比重大幅度的下降是其負增長的重要因素。

第三階段:穩(wěn)健高質(zhì)發(fā)展階段,2013—2017 年。 介于該階段,城市化增長幅度較小,但處在高指數(shù)水平并持續(xù)增長。 其中,社會城市化和人口城市化處于平緩發(fā)展?fàn)顟B(tài),空間城市化和經(jīng)濟城市化高速發(fā)展, 由此看出城市空間在一定程度上滿足人口增長,有利于經(jīng)濟高速的發(fā)展,城市化處于穩(wěn)健高質(zhì)量水平,但社會城市化仍有很大提升空間。

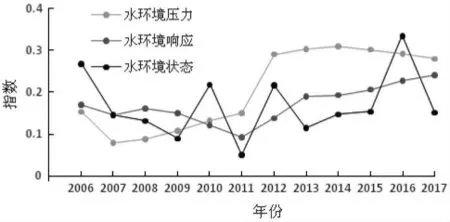

3.2 福州市水環(huán)境水平時序特征

通過采用變異系數(shù)法確定水環(huán)境系統(tǒng)中一級指標(biāo)層的權(quán)重,所占比重分別為水環(huán)境壓力0.361 6、水環(huán)境狀態(tài)0.366 7、水環(huán)境響應(yīng)0.271 6(見表1),其中水環(huán)境狀態(tài)權(quán)重比例最大,波動趨勢與水環(huán)境綜合指數(shù)相似(見圖3),是造成福州市水環(huán)境綜合水平波動影響主要因素。 縱觀水環(huán)境綜合指數(shù)的變化趨勢,2007 年后總體呈水平波動趨于良好狀態(tài),對照城市化綜合指數(shù)來看指數(shù)上升相對緩慢,波動更大(見圖2)。 由水環(huán)境壓力、水環(huán)境狀態(tài)、水環(huán)境響應(yīng)3 項指標(biāo)變化趨勢共同決定的水環(huán)境綜合水平可以劃分成3 個階段。

圖3 福州市水環(huán)境三項指標(biāo)變化

第一階段:短暫衰退發(fā)展階段,2006—2007 年。 介于該階段,三項指標(biāo)均為下降狀態(tài)。 其中,水環(huán)境狀態(tài)中指標(biāo)均明顯下降, 水環(huán)境響應(yīng)中建成區(qū)排水管密度由8.18 km2大幅度下降至5.90 km2。 此階段水環(huán)境壓力雖然有所降低,但水環(huán)境狀態(tài)不理想且水環(huán)境的保護存在不全面不充分, 對市政排水系統(tǒng)的構(gòu)建還未得到重視。

第二階段:波動回升發(fā)展階段,2008—2012 年。 介于該階段,水資源綜合指數(shù)顯露巨大的波動。 其中,水環(huán)境壓力指數(shù)逐步遞增在2012 年指數(shù)飛躍至0.319 3,水環(huán)境響應(yīng)指數(shù)呈曲線回升,水環(huán)境狀態(tài)指數(shù)呈折線波動。水環(huán)境綜合水平在2011年顯露下降趨勢,狀態(tài)指數(shù)和響應(yīng)指數(shù)都出現(xiàn)最低值。 受年降雨量、 人均水資源大幅度下降狀態(tài)指數(shù)從0.218 8 下降至0.0501,對環(huán)境綜合水平影響最為強烈。 此階段水環(huán)境綜合水平不太理想,但可以看出在后期保護措施的不斷加強下,水環(huán)境綜合水平回歸良好趨勢。

第三階段:緩慢遞增發(fā)展階段,2013—2017 年。 介于該階段,除2016 年水環(huán)境綜合指數(shù)劇烈波動達到最高值,整體呈緩慢穩(wěn)定遞增狀態(tài)。 其中,水環(huán)境壓力在逐步遞減,水環(huán)境響應(yīng)逐步遞增,水環(huán)境狀態(tài)逐步遞增的過程中在2016 年產(chǎn)生大幅度提升,2012 年4 月“海綿城市”的概念首次提出,開始其探索和實踐。2016 年福州市成功入選第二批海綿城市試點城市,推動了福州市對水環(huán)境的優(yōu)化能力, 促使水環(huán)境質(zhì)量得到有效改善,并使水環(huán)境綜合水平處于良好階段,往可持續(xù)、友好型環(huán)境發(fā)展。

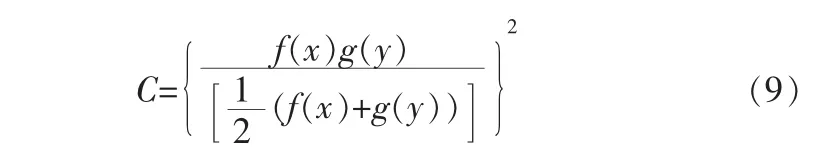

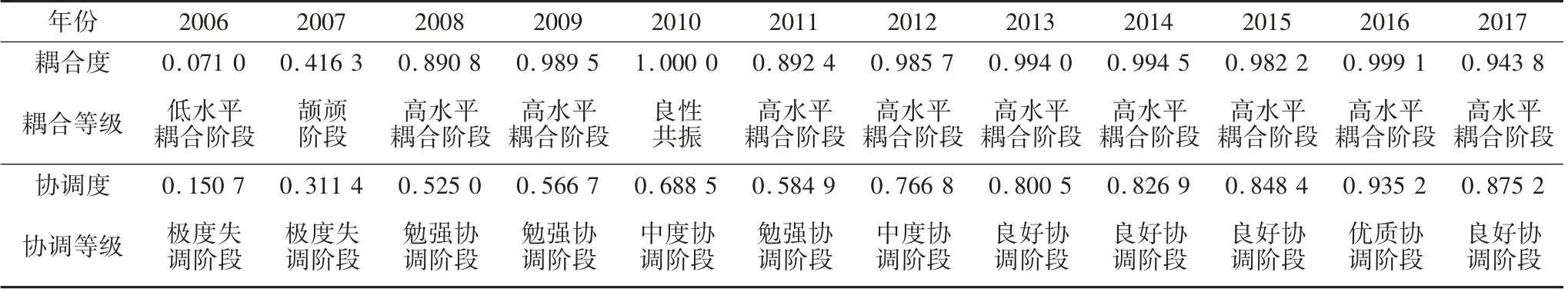

3.3 福州市城市化與水環(huán)境耦合協(xié)調(diào)度時序特征

從耦合協(xié)調(diào)度模型得出福州市城市化與水環(huán)境的耦合度和協(xié)調(diào)度發(fā)展趨勢(見圖4),耦合協(xié)調(diào)度在2008 年出現(xiàn)最大幅度提升且在2011 年出現(xiàn)最大幅度降低。 經(jīng)等級評定耦合關(guān)系由整體上低耦合失調(diào)狀態(tài)趨于高耦合良好狀態(tài)(見表2)。結(jié)合福州城市化和水環(huán)境綜合指數(shù)對比(見圖1),將耦合關(guān)系進行時序分析。

圖4 2006—2017 年福州市城市化與水環(huán)境耦合關(guān)系

第一階段:2006—2007 年處于低水平與頡頏耦合階段。城市化滯后于水環(huán)境, 城市化初步加快增長并對水資源的需求量增大。 城市化對水環(huán)境產(chǎn)生脅迫作用,耦合初期出現(xiàn)極度失調(diào)現(xiàn)象。

表2 2006—2017 年福州市城市化與水環(huán)境耦合關(guān)系

第二階段:2008—2012 年處于城市化與水環(huán)境交叉共振耦合階段。 當(dāng)城市化開始重視城市居民的用水技術(shù)、節(jié)約用水的教育及水資源的管理水平時,水環(huán)境得到初步提升。 反之,水環(huán)境的長期消耗和破壞仍約束城市化的發(fā)展。 在兩者交互高水平耦合過程中,2010 年達到良性共振, 但2011 年耦合協(xié)調(diào)度大幅度下降,耦合中期仍處于不穩(wěn)定狀態(tài),整個階段呈現(xiàn)勉強中度協(xié)調(diào)。

第三階段:2013—2017 年處于高水平耦合階段。水環(huán)境滯后于城市化,兩者指數(shù)都處于較高位置穩(wěn)定發(fā)展。 水環(huán)境得到一定程度的有效地開發(fā)和利用, 促使城市化達到穩(wěn)健高質(zhì)量的發(fā)展。 同時,水環(huán)境質(zhì)量也在城市化的積極措施作用下邁入可持續(xù)友好型環(huán)境。 耦合后期兩者相輔相成、相得益彰起到良好協(xié)調(diào)的作用。 另外,水環(huán)境在2016 年達到最大值時,城市化與水環(huán)境耦合度處于優(yōu)質(zhì)協(xié)調(diào)的高水平耦合狀態(tài)。 故縱觀福州市城市化和水環(huán)境耦合協(xié)調(diào)度的發(fā)展趨勢, 現(xiàn)階段水環(huán)境綜合水平還有待提升,需緊跟城市化發(fā)展的腳步。

4 結(jié)語

對福州市2006—2017 年的耦合協(xié)調(diào)度模型研究表明:整體上城市化緊跟時代腳步,朝著上升趨勢不斷發(fā)展,空間城市化對福州市城市化綜合水平作用最大。 人均GDP、人均社會消費品零售總額、城市人口密度、城鎮(zhèn)人口均居住面積、人均擁有道路面積、 萬人擁有醫(yī)生6 個因子為影響城市化綜合水平中主要因素。 優(yōu)化轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高土地集約利用,建設(shè)綠色基礎(chǔ)設(shè)施,完善現(xiàn)代化城市功能。 水環(huán)境波動大發(fā)展緩慢,落后于城市化發(fā)展, 水環(huán)境狀態(tài)對福州市水環(huán)境綜合水平作用最大。 城鎮(zhèn)人均日生活用水量、萬元GDP 用水量、萬元工業(yè)增加值用水量、人均水資源量、年降雨量、城市人均公共綠地面積、 排水管網(wǎng)密度7 個因子為影響水環(huán)境綜合水平中主要因素。 優(yōu)化調(diào)整資源需求,有效開發(fā)利用資源,注重水環(huán)境安全隱患,解決洪澇災(zāi)害問題。

福州城市化與水環(huán)境耦合關(guān)系整體上呈現(xiàn)波動上升趨勢,后期增長緩慢,耦合過程體現(xiàn)了城市化與水環(huán)境內(nèi)部間相互制衡、相互促進。 以資源節(jié)約型和環(huán)境友好型作為城市化建設(shè)的導(dǎo)向,推動高新技術(shù)的革新,使創(chuàng)新驅(qū)動城市化和生態(tài)環(huán)境耦合關(guān)系的提升。