塑形繪色的物用之美

——談陶瓷雕塑臺燈實用與審美功能

文 孫燕明 王美仝

工藝美術過去稱為實用美術、大眾美術,用“實用、經濟、美觀”為經典的設計標準定義語,來鼓勵實用美術的設計工作者。美觀還是附著在實用、經濟之后的。中華人民共和國成立前,傳統工藝美術中大多為上層統治階級服務,具有濃厚的階級屬性,老百姓只要有只白胎碗吃飯,點盞油燈照明也就知足了,何談美觀。中華人民共和國成立后為改善老百姓的衣、食、住、行,提倡工藝美術“大眾化”。從實用與美觀的角度考慮老百姓的消費能力,讓家居裝點老百姓的生活。其實“從新石器時代制作彩陶以來,經濟、實用、美觀就成為我國代代相傳的一種良好傳統”[1],從生產角度來看,工藝生產是物質生產和精神生產的結合體,物質是基礎,但物質生產中又包含有精神生產的因素。

20 世紀70 年代,老百姓的消費能力有限,完全以精神享受為主的工藝品是銷往國內和國外東南亞地區等。國內市場還是以價廉物美的實用型工藝美術品為主,且能有限地美化生活,使人們生活中充滿美的陽光。

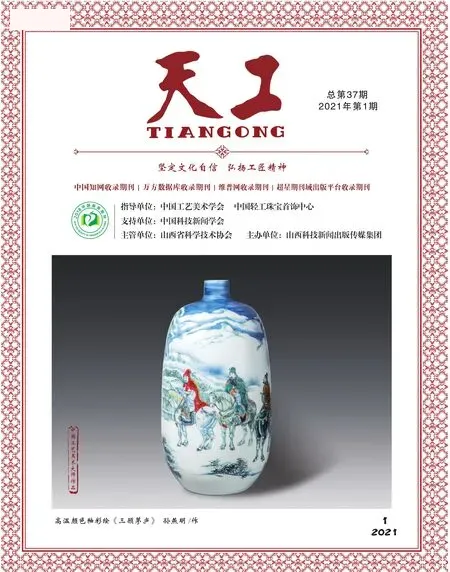

釉上彩繪《蓮年有魚臺燈》

一、雕塑臺燈在實用家居設計中的表現方式

20 世紀70——80 年代,擴大再就業,帶動了物質消費品生產。在物質相對緊缺的時代,首先考慮的是吃飽穿暖,然后追求有限度的精神生活,但是“群眾對工藝品的物質和精神的需要,構成了工藝美術區別于其他美術的基本特征。”[2]在那個特殊時期,景德鎮市雕塑瓷廠設計生產了大量的工藝雕塑臺燈、煙缸、壁掛、花插、蠟燭臺、筷子架、儲錢罐等小而實用、精美的工藝品,觀之覺得美、舒服、可愛,再加上其實用性,屬于真正具有大眾工藝美術的功能和價值且讓勞動人民家里也能擺放的收藏品。當時以各種人物、動物、花鳥造型為主的動物雕塑臺燈從生產量和消費面都是相當大的。在設計外形上都充分考慮到它的特性、用途、工藝和人們使用它的習慣。在日常生活中每天晚上都要使用臺燈照明,白天則能欣賞到臺燈彩飾和造型的美觀。最著名的要數《熊貓臺燈》。熊貓是中國的國寶,也是工藝品熱衷的表現對象。1972 年2 月,時任美國總統的尼克松訪華,中國政府將一對大熊貓作為國禮贈送給美國,以動物作為媒介的國禮外交,由于直接面向大眾,因此發揮了很大的公共外交轟動效應。“熊貓外交”范圍也在逐漸擴大,影響力也劇增。受當時大環境的影響,熊貓臺燈也順勢名聲大振,生產量和銷售量都很大。過春節發職工用瓷時,1500 多職工人手一份,居家陳設或贈送親朋好友。《熊貓臺燈》把和熊貓生活有聯系的竹節、竹葉設計成燈柱,石頭為座基,兩只炯炯有神的小熊貓環繞著竹子,很協調地和竹石落定。動靜結合、簡約規整、特征性強、富有層次感,沒有多余的部件。裝飾上也簡潔明晰,用高溫豆綠釉施于竹石,白釉表現熊貓,黑色烏金釉點眼睛、耳朵等,黑白對比一目了然,觀之令人賞心悅目。臺燈置于書桌、床頭柜上照明,一是能欣賞到國寶熊貓的可人形象;二是能起到裝飾美觀居家的藝術氛圍。

《雙鹿鐘座臺燈》是一件神奇的臺燈,是應景德鎮859 電子廠的要求訂貨而設計生產的,電子鐘、臺燈都由該廠配套,反映了當時設計與科學、藝術的結合。把“臺燈、鐘表、雕塑藝術品”三合一功能互通融合在一起,以瑞獸雙鹿為創作題材,在構圖上安排一大一小、一高一矮相互依偎。鹿頂蓮花,雙鹿伸縮部分空出桃子形,正好可安裝圓形鐘。設計上打破了對稱、均衡的慣例,以抽象洗練的手法提煉鹿的形態,線條彎曲優美、生動統一協調。裝飾上采用了窯變流云花釉,呈色中赭黃色交匯流動,酣暢自然,體現出鹿的梅花紋飾,又充分顯現出釉色的天然質地之美,是一款藝術性與實用性完美結合美化空間的工藝雕塑。

《華表雙獅臺燈》設計上運用一種比擬象征的造型手法。華表柱身上刻有盤龍,柱頭上立著瑞獸,使得華表與中華民族和中國古代文化相連,從某種程度上也可以說是中華民族的一種標志。作品選取大家崇敬而又熟悉的天安門華表為臺燈柱,為了適合燈頭的安裝,把華表頂端的瑞獸改制成如意球。柱下有三只獅子欲向上攀爬,華表柱上雕有龍鳳和祥云,象征民族永恒大吉。運用琺翠藍色中溫釉裝飾,藍色的大海包容著一切,因為藍色是忠誠的象征。用藍色配置,恰好和臺燈的主題相符合。20世紀60 年代初期,做工精細、主題明確的紅色革命題材的工藝雕塑臺燈是必不可少的。革命題材的臺燈有兒童團臺燈、紅小兵臺燈、小號手臺燈、放哨臺燈等,但是沒有意識形態取向的動物題材,還是常做常新的,如云龍臺燈、白鶴臺燈、躍馬臺燈、鱖魚臺燈、雙喜臺燈等。

流云花釉《雙鹿鐘座臺燈》 劉建華 李恭坤/作

琺翠藍《華表雙獅臺燈》

豆綠釉《熊貓臺燈》 湯善恩/作

影青釉《領頭羊五頭茶具》 孫燕明/作

二、雕塑臺燈的時代發展

藝術發展與社會發展都是相互影響而滲透的,工藝當隨時代,每一個時代所產生的各種形式、體裁的演變都反映社會的發展過程。1958 年2 月,中共中央號召除四害運動,滅鼠、滅麻雀、滅蚊蠅等。代表作品有雕塑藝人曾龍升適時創作的《貓捉老鼠臺燈》,周國楨的《捉麻雀臺燈》等。20 世紀70 年代,樣板戲雕塑臺燈,如《白毛女臺燈》《楊子榮臺燈》《紅色娘子軍臺燈》等。20 世紀80 年代初,全面恢復傳統文化,解放思想“百花齊放,推陳出新”的文藝方針,體現出中華民族文化的新篇章。《蓮年有魚臺燈》就是當時的代表作,在中國的民俗文化中,魚有特殊的寓意,魚與“裕”“余”是諧音,意為富足有余,連綿不斷。設計上求穩定和大氣,一條大鯉魚平行落地,上面坐著系圍兜的童子,雙手放在一簇蓮花上,蓮花頂上鏤空可裝塑料燈頭、燈泡照明。裝飾上用釉上低溫彩繪,西赤紅平涂彩飾鯉魚,綠色彩荷葉,珍貴的瑪瑙紅彩蓮花,色彩對比強烈,喜慶熱鬧,富有民間風味,做工精細,造型優美,完全稱得上是一件藝術品,因而深受各界歡迎。

另一件代表作品《宮女臺燈》巧妙地展現出古代宮女手持長柄足宮燈回眸一望的婀娜姿態。造型簡約統一,沒有多余的零配件。臺燈的功能性和宮女的形象特征融為一體,使人聯想到漢代的長信宮燈。這些工藝品都代表著一個時代的印記。

三、結語

回顧過去的工藝雕塑臺燈設計,提倡的是“實用、經濟、美觀”,把實用放在第一位,實際上“既有實用性(適合人們日常生活中的使用),又有藝術欣賞性(具有一定藝術欣賞上的美學價值),同時要適合于大批機械化生產。由于三種屬性所決定,日用工業品在造型和裝飾上不宜煩瑣,只宜簡練”。[3]

工藝雕塑臺燈畢竟不是碗盤和壺杯之類的日用品,要有一定的造型、形象、情節和寓意,要在充分體現立體雕塑的造型基礎上,妥善安排好實用的功能,不能“搶拉生硬成夫妻”。要把握好均衡、和諧與變化要素,不能矯揉造作。如熊貓和竹子配合就很妥當,宮女和宮燈相協如一,鯉魚和童子構圖就大氣等。過去這些給人們生活居家增光添彩的臺燈,已經成為一段記憶中的無盡回味,能留存下來的臺燈都成了藏家手中的寶物,價格也翻了幾百倍。20世紀90 年代后,這些雕塑臺燈、煙缸等工藝品基本停產。一是市場經濟沖擊了手工業瓷廠的實用型工藝雕塑,以純美觀欣賞為主的雕塑作品興起。二是工藝雕塑臺燈被其他簡潔規整的瓶類臺燈所取代,或以文化創意的名義設計的工藝雕塑,如茶具、茶杯、文具、餐具、香具、鎮紙、茶葉罐等文創產品的角色取代。三是被更牢固和靈活的金屬、塑料、玻璃等臺燈,以及現代先進科學光電技術燈具所取代。現在提倡“日用瓷藝術化,藝術瓷日用化”,通過文化創意、產品的設計,以一種新的藝術形式使工藝雕塑浴火重生。