淺論國畫語言在陶瓷裝飾中的運用

文 陳志強

一、國畫線描在陶瓷裝飾中的運用

國畫主要分工筆、寫意、兼工帶寫等幾種主要表現形式,工筆線描古代有十八描。線描講究起筆和收筆,如“丁頭鼠尾”“實起實收”“實起虛收”“虛起實收”“虛起虛收”等。在陶瓷設計中無論畫粉彩、新彩還是古彩,線描起著十分重要的作用,它是構成形象的重要語言。寫意畫主要以書法用筆強調筆墨情趣、意境。黃賓虹先生對用筆概括為五個字:“平”“圓”“留”“重”“變”。用筆主要為中鋒、側鋒和逆鋒,要厚重、圓潤,另外求變。中鋒、側鋒、逆鋒并用,并畫出一定節奏韻律感。

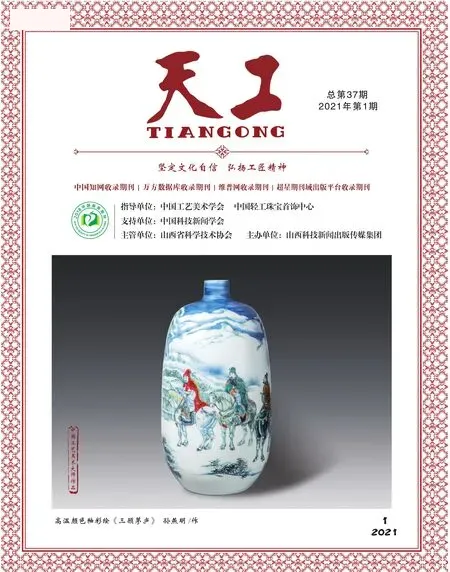

《共渡秋水》

青花瓷是景德鎮四大名瓷之一,畫青花特別在畫花鳥時要用到分水技術,像工筆畫中分染技術一樣,產生由深到淺的豐富變化。在觀感上,青花瓷同水墨畫較近,對線條要求柔中帶剛、力透紙背。青花大王王步先生畫的葡萄盤就是運用“分水”技術來畫的。葡萄藤蔓用筆剛勁有力,葉子、葡萄則用“分水”法處理,一剛一柔形成對比。胚上作畫與生宣作畫有相似之處,國畫筆法運用得好,能體現厚重、大氣的藝術效果,這點值得大家去學習與繼承。

二、國畫章法在陶瓷中的運用

章法又稱布局、經營位置等,是中國畫創作的一個重要環節,中國畫章法千變萬化,但其中基本原則可概括為六個字:整體變化和諧。其主要形式規律有:開合、呼應、起承、轉合賓主、相讓、虛實、疏密、邊角處理,均衡合度,題款鈐印。中國畫章法作為一種“有意味的形式”,雖然有獨立的審美意味但是必須與中國畫的主意相結合,只有這樣才能達到形式與立意的高度統一。

(一)對比與和諧

對點、線、面等形式要素進行合理布局,通過對比來構成畫面,是中國畫章法的常用方法。中國畫非常講究對比手段,如疏密。古人說:“空可跑馬,密不容針。”用虛實、大小、前后、爭讓、顧昐等關系來裝飾畫面,并使之和諧統一。

(二)主與次

中國畫非常講求構圖中心的位置,構圖中心是畫中物象布置的主體部位,凡是畫中最重要部位,屬于主體部位,需要重點描述,次要的地方,可以描繪得虛些。

(三)散點透視在陶瓷章法中的運用

中國畫透視法則為“散點透視”,即由平視、俯視、仰視組合而成,其在山水畫中體現明顯。

(四)平衡與均衡

潘天壽曾說,中國畫構圖上的平衡,應以穩當為宜。求其靈巧而又平穩,中國畫的均衡變化并無定法,只要合度即可在起承轉合中獲得畫面的平衡與均衡,因而起承轉合是中國畫章法中的重要構成方式。起承轉合貴在得勢,它作為造勢的形式基礎,利用物象布置的秩序感,創造勢的基本形態,勢是章法構成的整體趨向,繪畫藝術要真正達到妙造自然、巧奪天工的藝術境界,利用靜置的物象組合表現出運動形態是其最基本的著眼點。而這一特點在立體的陶瓷形態裝飾中體現得更為明顯,在更多的空間中更能夠營造出靜置物象的動勢。

(五)不斷更新創作理念

中國畫章法并非一成不變,而是在長期發展中發生變化并受時代審美潮流的深刻影響。中國畫章法在不斷變化著,只有大膽探索與時俱進,才能歷久彌新。

三、中國畫色彩在陶瓷裝飾中的運用

中國畫的顏色十分豐富,從上色方法來看,工筆畫一般層層疊加直到達到一定厚度為準,寫意畫則提倡“墨不礙色,色不礙墨”。意思是顏色不能壓住墨的變化,要淡雅為好。瓷器上色的過程會用到分染、提染、烘染、統染等方法,其設色技法講究中鋒用筆,在勾勒好形象以后進行打底、洗染、填色等步驟。以粉彩上色為例,粉彩上色最大的不同是借助油,而中國畫則借助水。但二者有許多相近之處,在歷史上,新型釉料的發現和制瓷工藝的提升使瓷器上可附著的色彩種類越來越多。比如青花瓷起源于元代,從那時起,彩繪成為瓷器裝飾的重要手段。明清以后以霽紅、郎密紅、祭藍、豇豆紅、甜白等色彩為代表的幾十種主要色釉相繼出現,極大地豐富了瓷器裝飾的表現力。陶藝工作者可以更加自如地將中國畫用色移植到瓷器的制作中去。近現代以來,粉彩、新彩、斗彩逐漸成熟,使瓷器從外觀上看宛如優美畫卷。粉彩藝術給人以溫潤、淡雅厚重之美。斗彩主要是豐富釉下彩顏色的不足,豐富和充實畫面的需要而采用的一種表現手法。

可以說,中國畫色彩的多樣化和釉色豐富變化是相輔相成的。這一點在現代陶瓷作品上也可看到。如在中國工藝美術大師關寶琮先生1997 年于黃山竹林陶園創作的一批陶藝作品中可以看到,他用郎紅、烏金釉來裝飾魚,給人以厚重、大氣之美感,充分發揮釉色的特點來創作。民國時期以王琦、王大凡、程意亭、汪野亭為代表的珠山八友,他們將文人畫理念融入作品中去,極大地豐富了陶藝作品的表現力,對中國陶瓷的發展作出了不可磨滅的貢獻。

四、中國畫寫意精神在陶瓷作品中的運用

“論畫以形似,見與兒童鄰”,這是蘇東坡對國畫精辟的論述。齊白石老人強調,國畫要“妙在似與非似之間,太似為媚俗,不似為欺世”,以意寫神,這是中國畫的主體精神,受這種思想的影響,陶藝家創作了十分豐富的陶藝作品,珠山八友、王步、王錫良、張松茂、畢淵明、胡獻雅、陸如等一大批藝術家。這些大師都有著深厚的國畫修養,能巧妙處理好陶瓷與國畫的關系,陶藝作品有很強的藝術感染力。

中國畫受儒、釋、道三家思想影響,特別是文人畫強調“詩、書、畫、印”四者有機結合。“畫中有詩,詩中有畫”,這是對藝術更高層次的要求,八大山人以其“簡練、空靈”的畫風影響了幾代人。藝術大家潘天壽、李苦禪、齊白石、王雪濤等大家作品均受到八大山人的影響,而陶藝作品間接地被影響著。

五、國畫創新對陶瓷裝飾的影響

無論是國畫還是陶瓷作品都要創新,但是創新只能是在傳統基礎上有所創作,否則便是“無根之木、無源之水”。瓷都景德鎮千年窯火一直未斷,主要是一代又一代的陶藝人的辛勤努力。時代在發展,人們的審美趣味也在變化,陶藝人應結合陶瓷的器型取之所長收集新鮮素材,同時也大膽吸收中外有益的經驗和營養不斷進行藝術實踐,創作出題材新、技法新、意境新的作品來,如果“沒有創新思維”來發展藝術,那么很難把握現代審美現實,最終會被時代所淘汰。

六、結語

“筆墨當隨時代”,中國畫藝術貴在創新,陶瓷裝飾力求在工藝材料和裝飾上創新才能更好地把中國畫藝術語言運用到陶瓷裝飾中去,創作出具有時代特征的藝術珍品。