攝影即“光畫”

王瑞

“溫故而知新”,這句老生常談的古話,說給今朝人手一機進行海量拍照的“潮人”們聽,似有恍若隔世的莫名其妙。

諸位看官聞此請稍安勿躁,暫且中斷一下忍不住連擊拍照的手指慣性動作,聽我娓娓道來數碼影像之前世歷史軼事,這或可有助于你總想拍出“漂亮照片”的一廂情愿。“知其然而不知其所以然”,大概你當下的拍照情緒正逢卡在瓶頸處的一縷煩惱。而了解攝影發展史的來龍去脈,雖然未必能夠讓你的拍照技能突飛猛進,但肯定會促進你的拍照意識立竿見影增添文化內涵。

我于此開篇話說“影與畫”系列文章,意在專題評介攝影與繪畫之間的斑斕連帶關系,梳理一番被攝影大眾一見鐘情且一往情深的所謂“畫意攝影”之面面觀,也算是一起兼顧常識普及與思想提高的學術觀念史話。

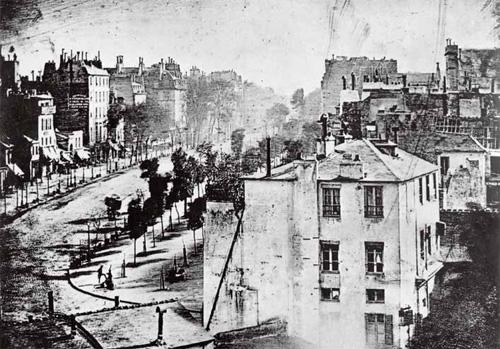

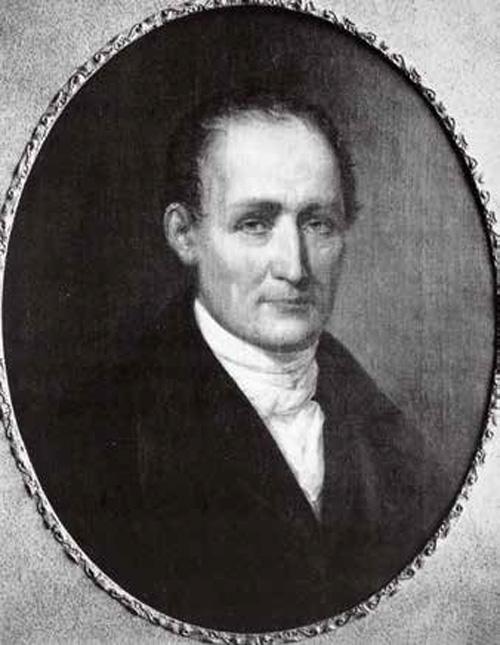

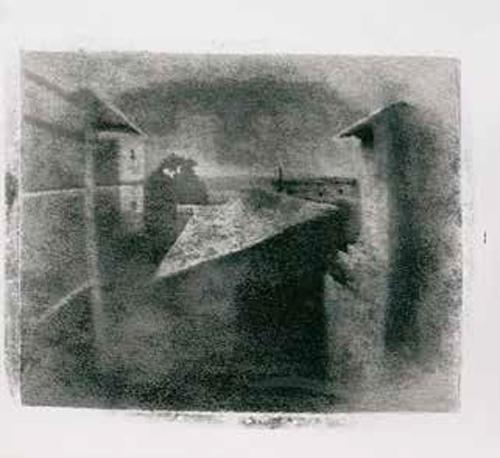

1826年,法國人約瑟夫·尼塞福爾·尼埃普斯(JosephNicéphoreNiépce,1765~1833)以一塊涂覆實驗化學物質的金屬板,用一個整天時間的曝光,獲取了已知的攝影史上唯一留存的利用照相機獲取的影像結果。

尼埃普斯用這塊具有人類歷史意義的感光版,拍攝的是他家窗外的建筑物和地平線輪廓,此即被視為世界上的第一張照片《勒古拉斯的窗口景象》(View from the Window at LeGras,簡稱《窗外景觀》)。

從那個奇妙的時刻,攝影術開啟了在人類歷史上的劃時代輝煌篇章。

尼埃普斯稱此影像照片為“日光成像”(heliographs),此詞來自希臘文的“helios”(希臘神話中的太陽神)和“graphos”(圖畫),意為“太陽神畫”。由此生發的所謂“日光成像”之感光蝕刻工藝,最終變成了照相制版工業的基礎概念,由之衍化出自然界之外的物理影像大千境界。

據學者考證,“攝影”(photography)這個詞不僅僅是某個人捏造的產物,它的公布是對希臘語的設想概念的合乎邏輯選擇。從字面上看,希臘文的照片(photos)和圖畫(graphos)組合在一起的意思是“光畫”(lightdrawing)。這個術語可能是1833年由安托萬·埃居爾·羅穆亞爾德·弗洛倫斯(AntoineHerculesRomualdFlorence)首次使用,居住南美洲巴西的此人在相對孤立的環境里工作,顯然沒有受到歐洲科學界的影響。英格蘭的約翰·赫謝爾爵士(SirJohnFrederickWilliamHerschel)在而后的1839年也使用了“攝影”和“照片”這兩個術語,雖然當時它們所代表的概念很寬泛。基于此,很多試圖描述這一新工藝事物的人,將此攝影術語的發明歸功于赫謝爾爵士。(焦點《攝影百科》中文版,世界圖書出版公司,2013年)

人們稱此由攝影術最早獲取的影像為“光畫”,即用光繪制的圖畫。“光畫”作為一件新穎事物,它也給已有的手工繪畫藝術帶來了意想不到的沖擊和挑戰,與此同時也醞釀了兩者之間相輔相成的創造性發展機遇。

如同藝術起源于遠古宗教的巫術,攝影即為發明于近代科技的魔術。其實,攝影技術只不過是人類借以獲取自然圖像的一種工具。攝影并不“創造”什么,攝影通過光與影使立體世界在平面上重現,其性質與功能似乎接近于手工繪畫,但若沒有自然光預先將世界景象顯現于照相機面前,則攝影術便無從實踐。

攝影的發明者們清醒地認識到這一媒介性質,絕不貪“天”之功以為己功。原始意義上,攝影肇端于畫家用于取景的暗箱,及其將看見的景象固定下來的愿望。發明攝影術之三杰的法國人尼埃普斯和達蓋爾、英國人塔爾伯特,都明確否認攝影提供的影像是人為的創造,他們堅持認為攝影源于大自然并由自然的力量顯現而來。尼埃普斯與達蓋爾的合作限于將暗箱提供的圖像固定在平面介質上,而不是進行人為的藝術創作。尼埃普斯成功地運用“日光成像”工藝攝影法,于1826年制成第一幅照片《窗外景觀》,達成有史以來首次將投影到暗箱底版上的自然實景圖像永久性固定下來,因而被稱為攝影術的首要發明人。

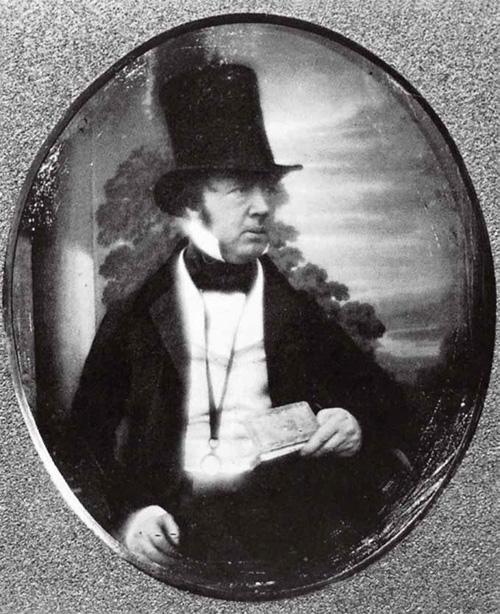

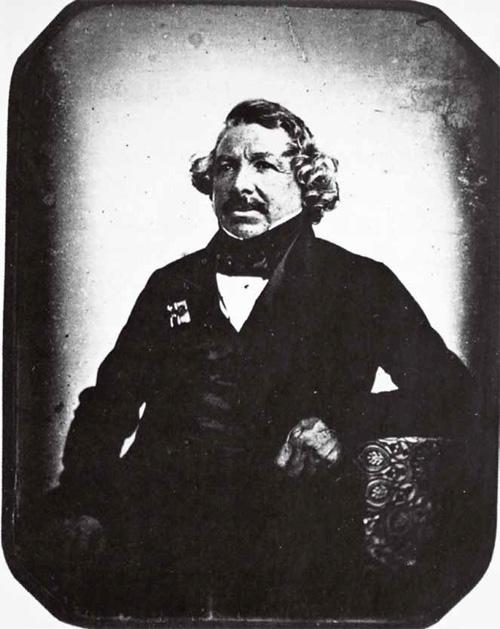

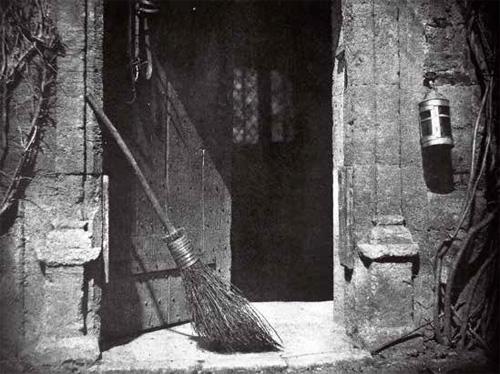

在尼埃普斯發明的基礎上,從事繪制景觀全景畫(panorama)和投影布景設計的畫家達蓋爾(LouisDaguerre,1787~1851),于1837年制成了精美的銀版照相。塔爾伯特(WilliamTalbot,1800~1877)繼續利用暗箱原理并對達蓋爾的技術進行改進,經過實驗成就了負像轉正像工藝用以反復印制照片,確立了現代攝影技術原理。這位攝影奠基者也認為,攝影畫面是“自然之手留下的痕跡”,發明家僅僅利用了光學和化學的手段,從而獲得那些影像畫面。

攝影和西方傳統繪畫都是通過光與影的相互關系而顯現,西方攝影與繪畫的區別在于:即使繪畫中的光影效果是對自然光盡可能逼真的模仿,根本上它仍是適合某種意圖的、觀念性的;而攝影照片上的光影跡象則是對自然光的固定和復制。繪畫與攝影的相同點在于:它們都是在一個取景范圍之內通過平面媒介再現出立體物象。

在論證攝影與繪畫之間關系問題上,有一點事關媒介原理的情形有必要予以厘清。19世紀80年代以前的攝影“摹仿”繪畫,并不能作為早期攝影家缺乏主見和雄心、甘當繪畫附庸的證明。事實上,攝影見證事實真相的特長,是在攝影技術獲得突破性的改良之后才被充分認識。早期攝影對繪畫的所謂模仿,并非以攝影方法對繪畫作品進行仿造,而是表現為攝影者在挑選“入畫”的題材時,采取了與畫家相同的眼光,因為這個時期的絕大多數攝影作品,都是由兼通攝影的畫家來攝制完成的。

照相機的前身暗箱最初的功能在于取景時,矯正畫家的觀察并提升他們的趣味,畫家利用照片作畫的歷史與照片本身的歷史幾乎一樣長。但畫家們很快就意識到照片對自己信奉的藝術已經構成了威脅,并且認識到在對實際事物做自然主義模仿方面,與照相機競爭將是徒勞無益的,印象主義繪畫就是與攝影競爭的最后階段。

畫家們終于感到了絕望,轉而“不再去模仿自然,而是同自然相競爭”。于是自后印象主義走向形形色色的現代主義繪畫。里德(HerbertRead)在其《現代藝術簡史》中引用保羅·克利(PaulKlee,1893~1940)的話說:藝術從此“不再去反映物質,而去表現精神”。蘇珊·桑塔格(SusanSontag,1933~2004)在其《論攝影》書中指出,攝影“解放”了繪畫,“使之能夠從事其偉大的現代主義使命——抽象化分離。”

攝影“解放”繪畫,最主要的標志就是它承擔了曾經由繪畫承擔的敘述職能。那些適合入畫的視覺對象,不可能因為繪畫轉向新的領域便不再迷人,也不會從人的情感體驗中消失。妄言“攝影使繪畫死亡”,這樣的結論顯然過于簡單化,繪畫走向現代主義肯定有其內在的原因。但從另一個角度看,繪畫因攝影的出現而直接轉向了表現精神、抽象或觀念。

如果這個事實并不妨礙人們確認傳統繪畫的價值,或者于藝術而言,若對自然的機械模仿是一個必須的過程,甚至就可以因之肯定攝影是從逼真的寫實主義方面而沿續了美術史。若一種繪畫方法實際上促成了攝影的產生,又因為攝影而放棄了自身的主要功能,而對攝影的解釋仍有一種圖像學淵源可從中追溯的話,則這種繪畫史就是攝影的史前史。