電動汽車無線充電通信協議一致性測試的研究

黃 炘, 張寶強, 李 川, 孔治國, 王朝暉, 趙凌霄, 蘭 昊

(1.中汽研汽車檢驗中心(天津) 有限公司, 天津 300300;2.中國汽車技術研究中心有限公司, 天津 300300)

1 引言

電動汽車無線充電系統一般可分為地面端設備和車載端設備,二者之間無直接物理連接[1-5]。為保證無線充電系統正常運行,地面端和車載端的控制方式主要有兩種,分別為單邊控制和雙邊控制。單邊控制是指系統輸出功率等關鍵參數的調節由地面端或者車載端單獨完成,另一端不參與調節;雙邊控制指地面端和車載端同時參與無線充電系統的整體調節[6]。目前主流的控制方式為雙邊控制,也就是在無線充電過程中,地面端和車載端之間需通過無線通信來控制管理充電過程[7-9]。

考慮到電動汽車產業發展的需求以及未來公共場所充電的便利性,無線充電場景中的地面端和車載端很大程度是來自不同的設備生產廠家,可能存在通信協議和線圈類型等不統一的問題。地面端和車載端的無線通信協議一致性成為保證不同的地面端和車載端設備之間正常、高效、安全交互的關鍵所在。

為了將車載端與地面端充電設施統一起來,實現不同電動汽車與不同充電樁之間高效安全地進行無線充電,2020年4月28日國家標準委頒布了一系列電動汽車無線充電相關的標準,其中GB/T 38775.2對車載充電機和無線充電設備之間的通信協議進行了規范[10]。但是在協議實現過程中,由于對通信協議的理解和實現方法等的不一致,可能會給整車實際充電的互操作帶來障礙,因此有必要對電動汽車和無線充電設備之間的通信協議實現進行一致性測試評估。

本文首先對GB/T 38775.2進行解讀,在此基礎上,提出了電動汽車無線充電通信協議一致性測試系統,包括軟硬件測試平臺及測試方法,能夠為電動汽車無線充電領域的相關檢測驗證提供技術支撐,促進行業規范化發展。

2 電動汽車無線充電流程

2.1 GB/T 38775.2對無線充電流程的規定

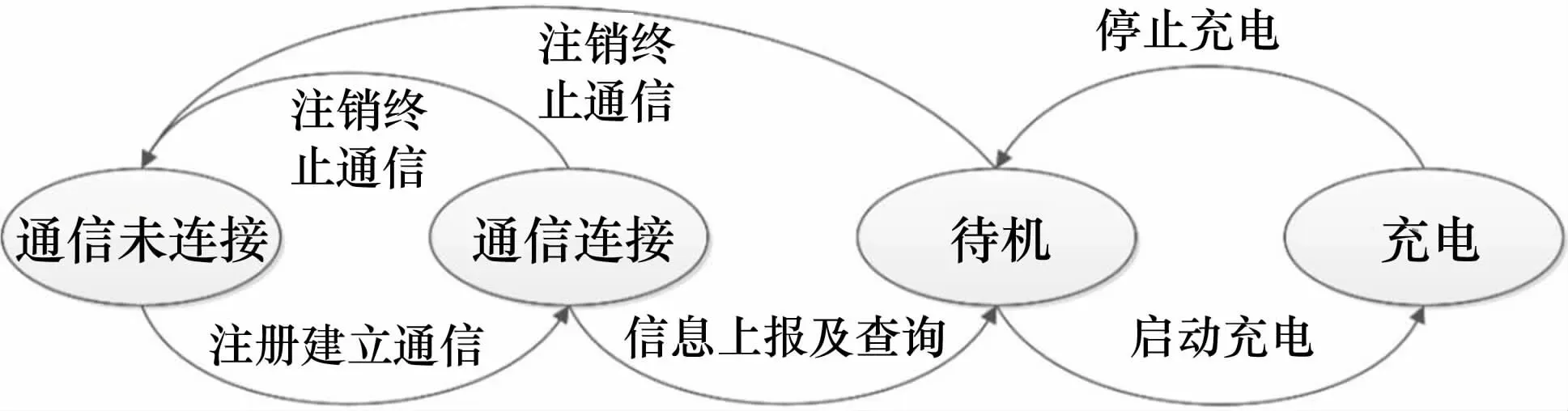

標準GB/T 38775.2將電動汽車無線充電系統車載側和地面側設備的充電流程分為4個狀態,分別為通信未連接、通信連接、待機和充電[10],如圖1所示。每個狀態具體解釋如下。

圖1 GB/T 38775.2中規定的無線充電總體流程

1) 通信未連接:地面、車載側設備功率模塊部分待機,等待指令下達后可進行能量傳輸,但通信連接未建立。

2) 通信連接:各通信單元建立了通信連接,但能量未開始傳輸。

3) 待機:系統進行地面與車載側的互操作性檢測、認證鑒權處理、對位檢測已結束,但還未開始能量傳輸。系統完成能量傳輸前提條件的判斷,等待執行能量傳輸指令。

4) 充電:接收到啟動充電指令,根據車輛控制系統下達的充電指標執行能量傳輸;接收到停止充電指令,停止能量傳輸。

2.2 無線充電流程解讀

在對標準解讀過程中發現,GB/T 38775.2對無線充電過程的劃分過于粗糙,不能較好地幫助理解無線充電的整個流程。因此,本文借鑒電動汽車傳導充電通信協議標準GB/T 27930對直流充電過 程 的 劃 分[11], 通 過 對GB/T 38775.2內容的進一步梳理,提出如圖2所示的一種對電動汽車無線充電流程的理解。

圖2將整個無線充電過程劃分為6個階段,分別為:建立WIFI通信、注冊鑒權、互操作性信息兼容檢查、開始充電請求與響應、充電狀態信息交互和結束充電請求與響應。在各個階段,地面端和車載端設備如果在規定的時間內沒有收到對方指令或者沒有收到正確指令,即判定為超時(超時指在規定時間內沒有收到對方的完整數據包或者正確數據包)[11]。每個階段具體解釋如下。

1) 建立WIFI通信。當系統低壓輔助上電后,地面端和車載端設備的功率模塊部分待機,通信模塊開始工作,建立WIFI通信。

2) 注冊鑒權。通信模塊啟動,車載通信控制單元(IVU) 獲取副邊設備ID,并與其自身ID生成簽名認證值,然后向地面通信控制單元 (CSU) 發送注冊請求;CSU對注冊請求進行驗證,通過后向IVU發送鑒權認證請求;IVU根據鑒權認證請求對CSU進行認證,并反饋鑒權響應給CSU;CSU根據鑒權響應對IVU進行認證,然后向IVU返回注冊響應,整個注冊鑒權過程完成。

3) 互操作性信息兼容檢查。IVU和CSU互發兼容性檢查需要的信息,包括功率等級、諧振補償電路拓撲、線圈類型、頻率范圍和工作間隙等,并檢測是否相匹配。

4) 開始充電請求與響應。IVU向CSU發送開始充電請求,CSU在收到請求后判斷IVU是否合法,且是否允許本次充電,并向IVU發送開始充電請求響應。若CSU允許充電,會向功率發送控制器 (PTC) 發送開始充電指令,并循環檢測PTC狀態,直到PTC開始充電。

5) 充電狀態信息交互。CSU檢測到PTC開始充電或者停止充電,會向IVU發送充電狀態信息;IVU在收到信息后,會向CSU返回狀態信息響應。

6) 結束充電請求與響應。CSU和IVU均可發起結束充電。CSU發起結束充電過程為,首先CSU向PTC發送停止充電指令,然后向IVU發送充電狀態信息;IVU發起結束充電過程為,首先IVU向CSU發起停止充電請求,然后CSU返回停止充電響應,接下來的過程與CSU發起結束充電過程相同。

圖2 無線充電總體流程解讀

3 無線充電通信一致性測試系統架構

為了驗證地面端設備與車載端設備在無線充電過程中的通信是否滿足GB/T 38775.2通信協議的要求,測試系統應該具備模擬充電過程中通信邏輯和功率傳輸的功能。這是因為當且僅當無線充電系統地面端設備和車載端設備之間的控制導引功能和通信建立正確連接關系時才能正常充電。

3.1 硬件架構

無線充電通信一致性測試系統包括電源變換模塊、線圈、采樣控制單元、工控機、通信測試模塊以及檢測模塊,無線充電測試系統的硬件架構如圖3所示。

圖3 無線充電測試系統硬件架構圖

1) 電源變換模塊。電源變換模塊分別與線圈、采樣控制單元和檢測模塊相連接,用于對接入的交流電進行變換。電源變換模塊包括全控整流電路、調壓電路、逆變電路和諧振補償電路。

2) 線圈。線圈分別與電源變換模塊和檢測模塊相連接,用于將電源變換模塊輸出的交流電以交變磁場進行發射出去,或者接收其他線圈發射的交變磁場。線圈的結構包括圓型和矩型。

3) 采樣控制單元。采樣控制單元分別與電源變換模塊和工控機相連接,用于根據需求控制電源變換模塊的輸出特性。采樣控制單元主要用于檢測電源變換模塊中的電壓和/或電流,并生成對應的檢測信號傳遞給工控機;控制調節電源變換模塊的輸出電壓和/或電流特性;接收并執行來自工控機的控制指令。

4) 工控機。工控機分別與采樣控制單元、通信測試模塊和檢測模塊相連接,用于操控測試系統。工控機裝有測試程序,主要用于測試地面端和車載端設備的通信一致性,其功能應包括輸入被測設備參數,包括但不限于設備端ID、功率等級、諧振補償電路拓撲類型、線圈類型和頻率范圍,用于測試中參數比對分析;存儲并執行通信一致性測試指令,下發給采樣控制單元來控制測試系統的動作以及通過通信測試模塊與被測設備進行無線通信;解析通信測試模塊接收到的來自被測設備的通信指令,并通過顯示屏顯示解析后的通信指令;判讀接收到的通信指令,并根據判讀結果下發相對應的通信一致性測試指令給采樣控制單元來控制測試系統的動作以及通過通信測試模塊與被測設備進行無線通信;接收并存儲檢測模塊傳送的檢測信號,用于測試中參數比對分析。

5) 通信測試模塊。通信測試模塊與工控機相連接,用于獲取被測設備發出的通信信號以及通過無線通信的方式傳遞工控機下發的通信一致性測試指令給被測設備。

6) 檢測模塊。檢測模塊分別與工控機、電源變換模塊和線圈相連接,用于檢測電源變換模塊和線圈間的電壓和/或電流信號,并傳送給工控機。檢測模塊可以為功率分析儀和/或示波器。

3.2 軟件架構

測試系統的軟件可分為3部分:參數配置、測試執行和數據后處理。其主要功能包括參數配置、控制車載端和地面端設備的通信、邏輯判斷、數據分析與處理等。本文的無線充電通信一致性測試系統軟件架構如圖4所示。

圖4 測試系統軟件框圖

參數配置既包括測試系統自身的參數設置,如波特率、信道號等,也包括測試樣品參數的設置,如設備端ID、功率等級、諧振補償電路拓撲類型、線圈類型和頻率范圍等,主要用于測試中參數比對分析和判斷。

測試執行主要是指軟件可以選擇編好的測試用例逐步執行,這其中就包括肯定測試用例和否定測試用例。此外,在測試過程中,用戶可以從軟件界面實時讀取通信狀態和系統狀態,并在提示出現錯誤后可立即停止并重新開始執行測試用例。

數據后處理主要指測試數據存儲、導出、分析和測試報告生成等。

4 無線充電通信一致性測試方法

利用上述的電動汽車無線充電系統進行通信一致性測試的具體方法如下。

1) 試驗樣品布置。根據測試需求,測試系統連接上交流電源,被測樣品連接上電子負載。將測試系統中的線圈與被測樣品中的線圈對齊,線圈間隙調至滿足可正常工作的要求,如140mm。

2) 試驗初始化。低壓上電,使測試系統待機,被測樣品的電源變換模塊待機,電子負載待機,并根據測試需求選擇恒壓或恒流或恒阻的工作模式,然后打開交流電源開關。

3) 進行通信一致性測試。啟動測試軟件,輸入被測樣品參數,選擇執行設備通信一致性測試程序。通信一致性測試內容包括通信連接響應、注冊鑒權響應、兼容性檢查響應、開始充電響應、充電狀態信息交互響應和結束充電響應等。

4) 測試結束,生成測試報告。

5 結論

電動汽車無線充電系統通信協議GB/T 38775.2是保證實現無線充電互操作性的基礎標準。本文通過對GB/T 38775.2的細致解讀,梳理得到無線充電通信的一般流程,并提出了一種無線充電通信一致性測試的方案,包括軟硬件架構和測試方法,能夠較為真實地再現實際充電狀況,為相關檢測試驗和驗證提供參考,有助于后續標準的修訂和測試的進一步完善。