皮膚結核一例

胡春宇 李 楊 王園園 李珊山 田亞萍

1吉林大學第一醫院皮膚性病科,吉林長春,130021;2白城中心醫院皮膚科,吉林白城,137000

臨床資料患者,女,64歲。頸部丘疹、斑塊、結節漸增大8年。8年前患乳腺癌已手術切除,當時頸部發現一綠豆大紅丘疹,診斷為“毛囊炎”,治療未愈,漸增大,6年前當地醫院診斷為“孢子絲菌病”,間斷口服伊曲康唑未好轉,近1年皮疹明顯增大,疑診為乳腺癌伴皮膚轉移,遂轉診至我院。既往史:乳腺癌切除術后8年,現口服“來曲唑”治療。飲食、二便正常,否認肝炎、結核病史,否認家族中有類似患者。體格檢查:一般情況可,心肺、腹部檢查無異常,全身淺表淋巴結未觸及腫大,發病以來,無發熱、盜汗、午后潮熱等癥狀。皮膚科檢查:右頸部6 cm×4 cm紫紅色隆起斑塊,浸潤明顯,境界清楚,周圍可見蠶豆大散在分布的衛星狀暗紅色結節, 玻片壓診呈果醬色(圖1)。

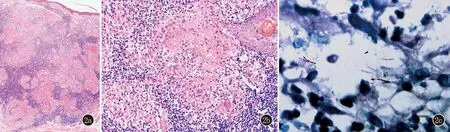

皮損組織病理示:真皮內見結核樣及結核性肉芽腫,結節中央可見干酪樣壞死,抗酸染色陽性,PAS染色陰性(圖2)。

圖1 1a:治療前,右頸前隆起紫紅結節、斑塊;1b:治療后,結節斑塊明顯消退

實驗室及輔助檢查: 結核菌素純蛋白衍生物(PPD)試驗(+++)。血、尿常規、肝、腎功能及免疫學檢查、胸部X線片和腹部B超結果均未見異常。皮損真菌培養(-),梅毒血清反應(-)。

診斷:1.皮膚結核;2.乳腺癌。

圖2 2a:真皮內見結核樣及結核性肉芽腫(HE,×40);2b:結節中央可見干酪樣壞死(HE,×200);2c:抗酸染色可見抗酸桿菌(×400)

治療:口服異煙肼0.3 g/d,利福平0.45 g/d,4個月后皮損明顯消退,結節變平,服藥期間,未發生明顯不良反應,目前仍在隨訪觀察中。

討論皮膚結核可由結核桿菌直接侵犯皮膚,也可由內臟結核病灶內的結核桿菌經血液及淋巴系統傳播,或經腔道排泄至皮膚而引起,臨床表現為慢性結節、浸潤性斑塊、潰瘍、瘢痕性損害等,組織病理典型表現為伴干酪樣壞死的結核性肉芽腫。皮膚結核少見,約占肺外結核的1.5%。皮膚結核合并乳腺腫瘤同時發生臨床罕見,惡性腫瘤的免疫抑制狀態及腫瘤相關治療可增加患者結核感染、惡化的風險[1]。文獻報道皮膚結核誤診率可達60%,延遲診斷占90%,其中最重要的原因就是臨床表現多樣,缺乏簡便快捷、敏感性高的確診方法[2,3],診斷常需要結合結核菌素實驗、抗酸染色涂片鏡檢、組織分離培養、PCR檢測、γ干擾素釋放試驗等實驗室檢查[3,4]。本病例為牧民,地處偏遠地區,診斷乳腺癌時皮膚結核損害已經出現,患者誤認為“毛囊炎”,未引起重視,在長期抗癌治療中,該皮疹持續增大,因此疑診為乳腺癌皮膚轉移、孢子絲菌病。通過病理檢查,未發現乳腺癌組織學特征,排除了乳腺癌皮膚轉移。與孢子絲菌病的鑒別要結合病理學和真菌檢查結果[5],孢子絲菌病皮損表現為結節、斑塊,可形成淋巴管播散的串珠樣改變,病理表現為真皮非特異性炎性肉芽腫,PAS染色可見紅色的圓形、雪茄形孢子和星狀體;真菌培養早期可見乳白色酵母樣菌落,逐漸形成咖啡色或黑色絲狀菌落,該患者病理檢查未發現真菌感染特征,PAS檢查和真菌培養結果均為陰性,因而排除了真菌感染性疾病。另外,本病還應與結節病相鑒別,結節病是一種可累及皮膚和其他系統的無干酪樣壞死的上皮樣細胞肉芽腫性疾病,皮損為多形性,多表現為丘疹、斑塊、皮下結節,病理表現為真皮全層或皮下組織的上皮樣細胞肉芽腫,境界清楚,結節由上皮樣細胞和多核巨細胞組成,中央無干酪樣壞死,少量或無淋巴細胞浸潤[6],該患者的病理特點不支持結節病。

本例患者沒有結核病史,病因可能是結核桿菌直接侵入皮膚所致,由于臨床少見、表現復雜,提示醫生應重視皮膚組織病理學、病原學的檢查,以早期確診。治療上,我們遵循“早期、足量、規范、聯合及全程應用抗結核藥”的原則,聯合使用異煙肼、利福平兩種藥物,用藥4個月皮損明顯改善,目前仍在隨訪中。