水皰型毛母質瘤一例

余 敏 廖桂秀 紀明開

1福建醫科大學附屬第一醫院皮膚科,福建福州,350005;2南平市疾病預防控制中心皮膚科,福建南平,353000

臨床資料患者,女,11歲。左上臂水皰樣腫物1年。患者1年前無明顯誘因左上臂屈側出現一粟粒大紅色丘疹,后逐漸增至鵪鶉蛋大,呈水皰樣外觀,無自覺癥狀。患者既往體健,該部位發病前無局部外傷史,個人史,家族史無特殊。

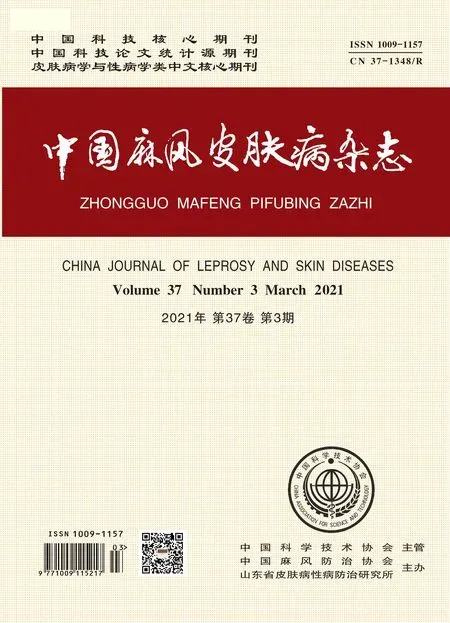

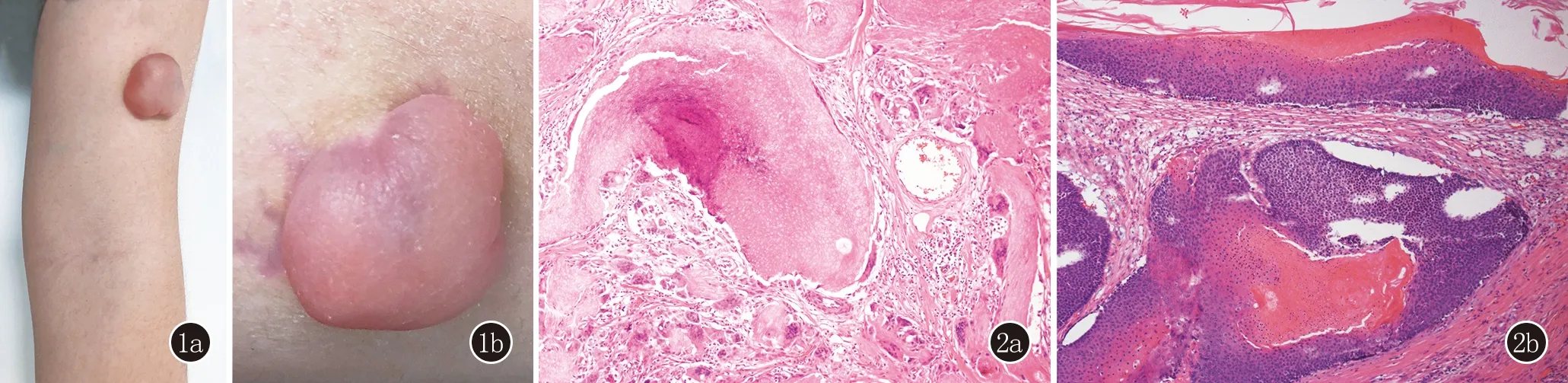

體格檢查:一般情況可,全身淺表淋巴結未觸及腫大,系統檢查未見明顯異常。皮膚科情況: 左上臂屈側見2.5 cm×3 cm×1.5cm淡紅色半球形水皰樣腫物,表面光滑,觸之柔軟,無壓痛(圖1)。 局麻下手術切除完整腫物,其組織病理示: 表皮無異常,真皮內見鏡影細胞、過渡細胞及嗜堿性細胞構成界清團塊,膠原纖維稀疏,周圍可見淋巴細胞和多核巨細胞浸潤(圖2)。病理診斷:毛母質瘤。

診斷:水皰型毛母質瘤。治療:局部浸潤麻醉后予手術切除,術后傷口愈合良好,目前隨訪中。

圖1 1a、1b:左上臂屈側見2.5 cm×3 cm×1.5 cm淡紅色半球形水皰樣腫物 圖2 2a:真皮內見鏡影細胞、過渡細胞,周圍可見淋巴細胞和多核巨細胞浸潤(HE,×100);2b:真皮內見鏡影細胞、過渡細胞及嗜堿性細胞構成界清團塊,膠原纖維稀疏(HE,×100)

討論毛母質瘤也被稱為毛基質瘤或Malherbe鈣化上皮瘤,是具有毛母質角化特征的良性腫瘤,本病可以發生在任何年齡,發病率呈雙峰分布,在兒童及50歲以上的成人中發病率最高[1]。本病臨床表現多樣,除經典型表現外,尚可分為水皰型、穿通型、巨大型、蕈樣型、多發型等特殊類型[2]。其中水皰型毛母質瘤發病率約占毛母質瘤的 2%~6.3%[3],好發年齡和典型毛母質瘤相仿,典型的毛母質瘤多見于頭頸部,而水皰型好發于上肢、肩部等易摩擦部位[4]。組織病理上,水皰型毛母質瘤表現為真皮中、下部由嗜堿性細胞、過渡細胞和鏡影細胞形成邊界清楚的腫瘤團塊,此外,還可見真皮淺層淋巴水腫、淋巴管擴張或真皮內膠原纖維稀疏分布,周圍可見多核巨細胞浸潤[5]。 手術切除是目前治療本病的首選方法。 本例患者為11歲兒童,左上臂屈側見淡紅色、半球形的水皰樣腫物,表面光滑,觸之柔軟,組織學見真皮內鏡影細胞、過渡細胞及嗜堿性細胞構成界清團塊,膠原纖維稀疏,周圍可見淋巴細胞和多核巨細胞浸潤,診斷水皰型毛母質瘤明確,手術切除后傷口愈合良好,目前未見復發。

水皰型毛母質瘤水皰形成的原因尚未闡明,目前有兩種假說:一種認為一些機械刺激致使腫瘤的生長導致淋巴管阻塞,進而導致淋巴液滲漏和皮膚水腫。另一種認為,腫瘤細胞或浸潤的炎癥細胞可以產生彈性蛋白水解酶破壞,進而引起淋巴管的擴張及破壞,最終導致淋巴液聚集于真皮內[6]。本病臨床上需要與毛母細胞瘤、毛母質癌、表皮囊腫、皮脂腺瘤、大皰型扁平苔癬、鈣質沉著癥、血管瘤等疾病相鑒別,但上述各疾病在組織病理上均有其不同特征,可予鑒別;組織病理學上,鏡影細胞也可見于漏斗部囊腫、毛發上皮瘤及結締組織增生性毛發上皮瘤,需注意與之相鑒別。由于本病的罕見性以及臨床表現的特殊性,極易造成誤診及漏診,因此臨床醫師應提高水皰型毛母質瘤臨床特征及組織病理學的認識,以減少對本病的誤診及漏診。