區域綠地概念形成脈絡與深層發展研究

季益文,張浪,張青萍,鄭軍,張瑞

(1.南京林業大學風景園林學院,江蘇南京 210037;2.上海市園林科學規劃研究院,上海 200232;3.生態環境部對外合作與交流中心,北京 100035;4.安徽建筑大學,安徽合肥 230022)

引言

近年來,城鄉建設用地不斷擴張,使得城鄉生態環境面臨巨大壓力,使原本脆弱的生態環境更加惡化甚至導致環境災害,而城鄉居民對美好生活的追求卻日益增長,傳統城鄉建設用地內的綠地資源難以緩解嚴峻的生態環境危機,城鄉建設和區域生態環境保護兩者之間的矛盾不斷激化[1]。為緩解當前城市環境危機及滿足國家生態文明發展要求,2018 年,住房和城鄉建設部實施《城市綠地分類標準》(CJJ/T 85—2017)(以下簡稱“新綠標”),首次在標準中提出區域綠地概念:“市(縣)域范圍以內、城市建設用地之外,對于保障城鄉生態和景觀格局完整、居民休閑游憩、設施安全與防護隔離等具有重要作用的各類綠地,不包含耕地”[2]。“新綠標”未發布之前,2003年廣東省就頒布了《區域綠地規劃指引》,對廣東省的區域綠地規劃建設產生較大的指導作用;丁宇、姜允芳、劉頌、劉濱誼、石鐵矛等學者就多次探討區域綠地分類及其產生意義,極大地促進了區域綠地的發展[3-6],但不同領域的區域綠地概念差異較大,指代不一。“新綠標”實施后,金云峰等從公園城市的視角探討“新綠標”中的區域綠地管控策略[7];木皓可、張云路從“其他綠地”到“區域綠地”的分類調整,分析“新綠標”區域綠地的內涵和特征[8,9]。通過相關文獻分析發現,關于區域綠地研究多從分類、內涵、特征、管控策略等角度出發,未對“新綠標”中區域綠地概念形成脈絡及深層次發展趨勢進行研究。因此,本文將分別從宏觀、中觀和微觀三個尺度入手,系統論述和梳理具有“新綠標”中區域綠地類型特征的生態用地起源與形成脈絡,探討深層次的發展趨勢①后文中所出現的“區域綠地”特指“新綠標”中的概念。。

1 區域綠地類型與發展意義

1.1 區域綠地類型

區域綠地屬于綠色空間、綠色基礎設施的一部分,是城市建設用地之外的非建設用地的重要生態資源的匯集地,通過生態紅線的劃定來保護區域生態資源及其依托的自然山水格局,同時增加區域綠地與其他類型綠色空間的連通性,從而更好地保障區域生態安全格局的穩定。“新綠標”將區域綠地分成四中類十小類,雖然“新綠標”中區域綠地提出時間不長,但區域綠地的組成類型具有較長的發展歷程,四中類綠地具體界定如下:

(1)風景游憩綠地,指面向公眾開放、具有較完善的服務設施及良好生態環境的綠地,主要包括風景名勝區、森林公園、濕地公園、郊野公園以及其他風景游憩綠地。

(2)生態保育綠地,指為保障和提高城鄉生態格局安全,對具有重要生態價值的綠色空間進行保護、恢復以及資源培育的綠地,主要包括自然保護區、重要水源涵養地、森林、濕地保護區等各類以生態保育為主的綠地。

(3)基礎設施防護綠地,指交通設施、公用設施等周邊具有衛生、隔離和安全防護功能的綠地,主要包括各級道路防護綠地、環衛設施隔離帶等。

(4)生產綠地,指城市綠化的生產基地,為城市綠化引種試驗各類種子、花草、苗木的草圃、花圃、苗圃等圃地。

1.2 區域綠地發展意義

“新綠標”中明確區域綠地類型,構建區域綠地分類體系,有利于匯編區域內城市建設用地之外的非建設用地的綠地資源[10]。區域綠地功能復合、類型多樣、具有較強的自然屬性,不僅可以限制城市建設用地無限制擴張,還可為城鄉居民提供相應的游憩空間,提升區域形象,保護生態環境,促進社會經濟發展[11,12],但區域綠地隨著城市擴張而不斷被侵蝕,導致區域綠地呈現較高的動態性、關聯性、復雜性等特征,遠遠超過城市綠地。因此,“新綠標”中區域綠地概念的提出具有較大的發展意義:①區域綠地位于城市建設用地之外,在城市發展過程中研究相對較少,認識薄弱亟須加強[13,14];②區域綠地的區位、規模、空間特征、承載力、用地性質、管理部門等均有別于城市綠地,該項劃分有利于區域綠地的建、管、控,避免城市內外綠地搞“一刀切”的不利情況[15];③在區域一體化發展背景下,區域綠地概念從區域一體化發展中衍生而來,是整個區域生態環境中占比較大的部分,能對構建穩定的區域生態系統,維系健康的區域生態安全格局發揮較大的作用[16,17];④區域綠地對限制城市的無序蔓延可產生一定“遏制”作用,同時區域綠地對區域發展又起到“催化劑”的作用,如何更好地發揮區域綠地的“催化劑”與“遏制”功能,亟須深化研究[18,19]。

2 國內外區域綠地的研究

2.1 國外區域綠地

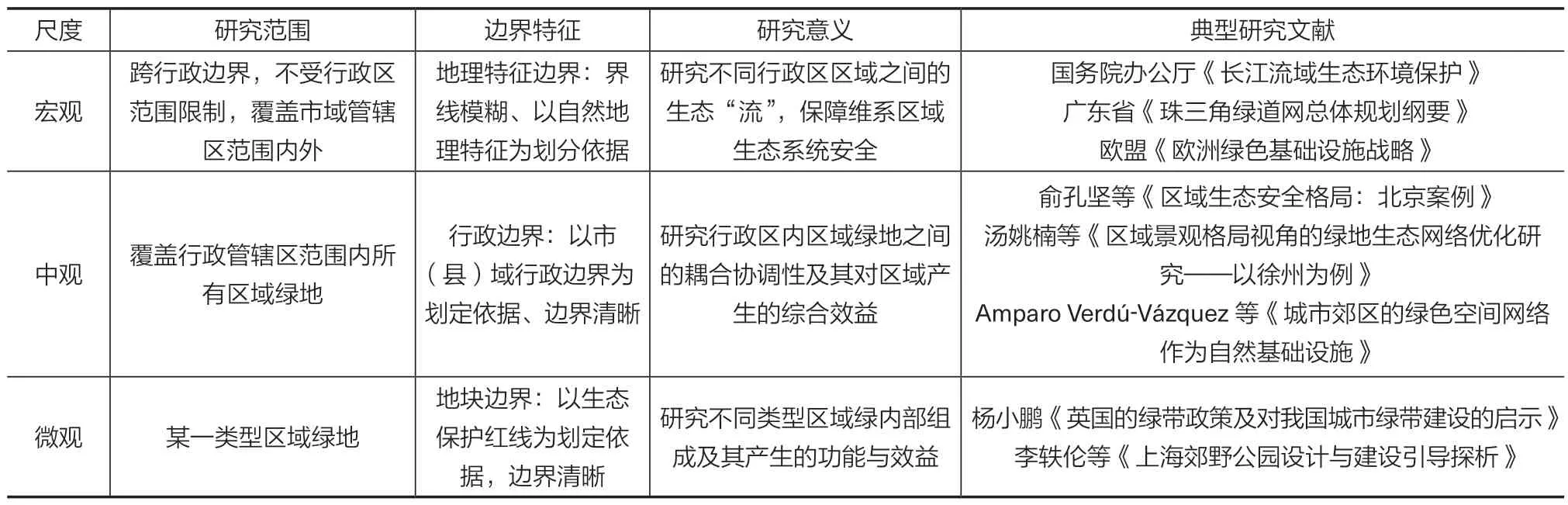

“新綠標”中區域綠地概念在國外理論與實踐視野中較少出現,沒有與“新綠標”中完全相同的概念,是城市建設用地之外的某一類型綠地集合,如郊野公園、國家公園、濕地公園、綠帶等。這一類集合形成的區域綠地也較多地融合在各國相關概念中[20],如綠道網絡、生態網絡、田園城市、綠色空間等,這些概念不區分城市內外及用地性質,城市內外均有涉及,包含所有綠色資源,強化區域綠地生物多樣性的保護、動植物生境維持、水源涵養等自然屬性。在不同國家,區域綠地在不同尺度上表現形式不盡相同,研究范圍既有微觀綠地類型層面,如國家公園、綠帶、濕地等;也有行政管轄區范圍內外的多種綠地資源組合的中、宏觀尺度,如綠道網絡、生態網絡、綠色基礎設施等[21-24](表1)。

區域綠地發展歷程依據相關概念中具有區域綠地類型特征的用地發展過程,可以追溯到城市防護隔離帶、田園城市、郊野莊園等綠地概念(1066—1858年),到基于綠帶規劃的啟蒙階段(1858—1938 年),到綠道網絡與生態網絡規劃的快速發展階段(1938—2000 年),再到區域一體化發展目標下的多尺度、多目標、多功能的區域綠地綜合研究階段(2000 年至今)經歷了漫長的演變[25,26](表2)。在不同發展階段,隨著自然保護者、管理者與公眾對保護自然環境的意識逐漸成熟,對區域內綠地資源的側重點也逐漸發生轉變,呈現多元化發展趨勢。北美國家側重綠道網絡、國家公園等相關的概念,如美國的自然政策中提出整合區域資源的策略,關注區域內的未利用荒野土地、棕地、綠色開放空間、歷史文化遺產、自然保護區以及國家公園的建設,其中多數是以游憩和風景觀賞為主要目的,同時注重綜合功能的發揮[27,28];歐洲各國則通過泛歐洲生態網絡及藍寶石項鏈等途徑鏈接區域內的自然保護區、國家公園等綠色空間來維持區域生態平衡、保育野生生物棲息地,更加側重綠色空間、綠色基礎設施、生態網絡等[29,30]。

表1 不同學科“區域綠地”三個尺度的界定與意義

表2 國際區域綠地的不同發展階段與典型案例

2.1.1 區域綠地的孕育階段(1066—1858 年)

區域綠地的起源可追溯至早期歐洲城市空間布局,由于早期防御功能的需求,城市與郊野基本隔絕,很多城市多呈封閉型,相關的游憩空間一般布置在城外。例如,英國最著名的海德公園早在1066 年是郊區莊園,后期變成城外的皇家狩獵游憩場所,逐漸發展成為英國當今最知名的皇家公園[31]。至16 世紀,英國伊麗莎白一世為了限制城市規模的擴大和瘟疫的爆發,發布第一條“倫敦文告”,規定在倫敦市和倫敦城門4828.032 米(3 英里)以內作為隔離區,禁止新建造房屋[32]。可見,早期國外無論是城外游憩場所還是城市與郊區的綠化隔離帶均在城市建設用地之外,已有區域綠地的“雛形”。

2.1.2 基于綠色空間的啟蒙階段(1858—1938 年)

在區域綠地思想還未明確提出之前,政府、研究者及公眾均意識到城市之外的自然綠地資源對維護生物多樣性、增加游憩空間、限制城市蔓延發揮了重要作用。1811—1858 年,美國紐約市的人口快速增長,城市不斷擴展,很多人為了避開嘈雜及混亂的城市生活,都搬到城市郊區[33]。在此社會背景下,美國景觀學家奧姆斯特德及沃克斯在紐約市的郊外設計了美國第一個城市公園——中央公園。建設初期位于城市郊外的中央公園,按照“新綠標”中區域綠地定義,可以判別早期中央公園是最早的、具有很大影響力的區域綠地[34]。由于中央公園的“催化劑”作用,其逐漸帶動周邊的經濟建設與發展,隨著周邊用地不斷發展,中央公園逐漸被建筑包圍,從原先的郊區變成現在紐約城市的中心,以至于現在的人們認為它是起源于城市建設用地的城市綠地。隨后1867 年,查爾斯·艾略特利用3 條沿海河線型區域綠道,將波士頓郊區的6 大綠色空間串聯起來,創造了覆蓋方圓650 平方千米的波士頓大都市區市域范圍的公園系統,成為依托區域綠地保護生態環境的經典案例[35]。

同期,工業化的發展,給英國及歐洲工業化國家帶來生態環境惡化、瘟疫等一系列環境問題,同樣引起規劃學者的深思。當時規劃學者及社會學家構思了很多理想規劃模型,其中以1898 年霍華德的“田園城市”的理論影響最大。霍華德發表的《明日,一條通向真正改革的和平道路》一文中,最先較完整地提出“田園城市”的概念,認為城市應該被農田與綠化帶包圍,建設一種兼有城市和鄉村優點的理想城市,構建一種城市與鄉村共生的健康環境[36]。1929 年,“綠帶政策”在雷蒙·昂溫主導的“大倫敦規劃”中被提出,從城市整體需求的角度思考,賦予綠帶廣泛的社會意義與更為豐富的內涵;政府出臺了嚴格的“綠帶政策:在寬度為16 千米的綠道范圍內禁止開發,只允許建設森林、公共綠地及各種游憩運動場地”。

2.1.3 城市內外綠色空間融合的發展階段(1938—2000 年)

20 世紀30 年代,由于城市人口的快速集聚與城市建設用地的蔓延,城市生態環境的惡化,僅靠城市范圍內稀缺的綠色空間難以緩解城市生態環境危機[37—39]。因此,突破城市范圍界線的區域生態一體化的安全格局研究得到快速的發展,產生較大影響的主要包括北美的綠道網絡系統、歐洲的生態網絡系統等[40,41]。

自20 世紀中葉起,美國開始大規模建設區域“綠道”,連通城市內外的綠色空間,逐漸形成了具有游憩、生態、文化功能的綠道網絡,將城市居民吸引到城外廣大的區域綠色空間中,不再局限于城市建成區范圍內。政府為了喚起人們對區域綠色空間的認知,開展了大量城市之外的區域綠色空間的建設實踐,典型代表是美國紐約城外的阿迪朗達克山脈及新澤西荒原松樹保護區等[42]。隨著“綠道保護理念的發展”,政府又將重點轉移到河流、鐵路等線型區域設施防護綠色空間,通過綠色基礎設施、生態網絡、綠道網絡等重要景觀生態學理念將區域范圍內的綠地進行整合,這些建設用地之外的區域綠色空間既保護了生態環境,又增加了城市居民的游憩空間,達到了城市內外綠色空間積極融合發展的目的。英國政府為控制大城市無限蔓延,1938 年英國議會通過了建設環繞倫敦寬約8 千米綠帶圈的“綠帶法案”,至1944 年,經過長達6 年的建設完善,該法案成為制止城市無序向外擴展的有力屏障。該綠帶圈內設置森林、農田、公園以及各種游憩活動場地,同時通過楔狀綠地連接區域內各類綠地,并將市內、郊區以及外圍廣大鄉村地域的綠地連成一個有機體,形成市域性綠地系統,成為世界上首次利用區域綠地系統解決城市問題、促進城市內外綠色空間融合的典范[43]。

2.1.4 多尺度多功能保障生態安全研究階段(2000 年至今)

21 世紀,隨著國外具有區域綠地特征的區域綠色空間的相關概念長期發展演變,其已經成為保護生物多樣性的常用方法和新型政策。目前,區域綠色空間的實施已經超越簡單的單一保護功用,功能高度復合,并在宏觀、中觀及微觀等尺度同時展開[44]。

宏觀尺度的區域綠色空間跨行政邊界,依據河流、山體等自然特征來劃定區域綠色空間的生態安全保護范圍,構建區域綠色空間生態網絡,如2013 年《歐洲綠色基礎設施戰略》但不同文化背景下的國家對區域綠色空間的概念與空間形態組合也不同[45]。西歐一些國家通過區域綠色空間構建生態安全格局,保護有價值的棲息地或自然遺跡及瀕危物種;荷蘭側重自然保護區的發展;而東歐國家,如愛沙尼亞的綠網計劃則聚焦于區域系統的穩定及景觀尺度的生態過程,將綠網計劃并入國家、區域、地區各個尺度的空間規劃,將具有國家和國際重要性的區域綠色空間連接成生態網絡,充分發揮區域綠色空間的生態能效[46]。

中觀尺度的區域綠色空間在高度破碎化的景觀中,不僅為野生動物提供重要的棲息場地,還為城市的經濟發展提供一定的促進作用。如2001 年7 月,美國馬里蘭州通過了一項為期5 年的綠圖計劃法案,將目光投向區域內現有的公園、森林、棲息地等綠色空間,并逐漸認識到區域綠色空間也可以成為城市經濟基礎設施的組成部分,對其重新整合和利用有助于城市復興[47]。

微觀尺度區域綠色的空間功能主要是提高環境質量、緩解城市環境危機、提供游憩休息空間,與人類關聯最為密切,包括水源保護地、防護林、綠道、苗圃生產用地等相關區域綠色空間的建設[48],如2020年Amparo Verdú-Vázquez 等以西班牙馬德里城市外圍郊區的大型綠色空間作為綠色基礎設施中一個部分來研究,從局部到整體,同時建議將多功能標準應用于規劃、設計、執行、維護、恢復等階段。

2.2 國內區域綠地

“新綠標”中明確了區域綠地概念及類型,相對于歐美國家的區域綠色空間相關概念,我國在區域自然資源的保護與建設起步較晚,區域綠地正處于逐步發展階段,但是部分區域綠地的建設與規劃以不同的目的與形式在進行,與其相關的區域綠地建設可以追溯到早期應對自然災害發展起來的防風治沙、水源涵養、植樹造林等國土綠化的建設理念;部分區域綠地是伴隨著自然保護區、風景名勝區、濕地保護區的實踐逐漸發展而形成的,是城市綠地功能的延伸、空間的拓展。

2002 年在“新綠標”中“其他綠地”提到城市建設用地外的區域綠地類型,當時城市的經濟發展水平和城市人口密度都較低,城市生態環境與城市生活環境之間的矛盾不是很突出。城市建設范圍內的綠地足夠緩解和解決城市環境問題,所以區域外的具有綠地功能的用地也就未成為關注焦點。隨著社會經濟的高速發展,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾[49]。城市生態環境與城市居民的生活需求之間矛盾凸顯,城市內土地資源緊張,有限的城市綠地已經不能有效地解決城市居民對美好生活需求的問題,只能拓展到城市建設用地之外的區域綠地資源。區域綠地一方面可以限制城市無限制、盲目地擴張;另一方面可以彌補城市綠地空間不足,緩解城市生態環境問題,促進區域經濟的振興[50]。

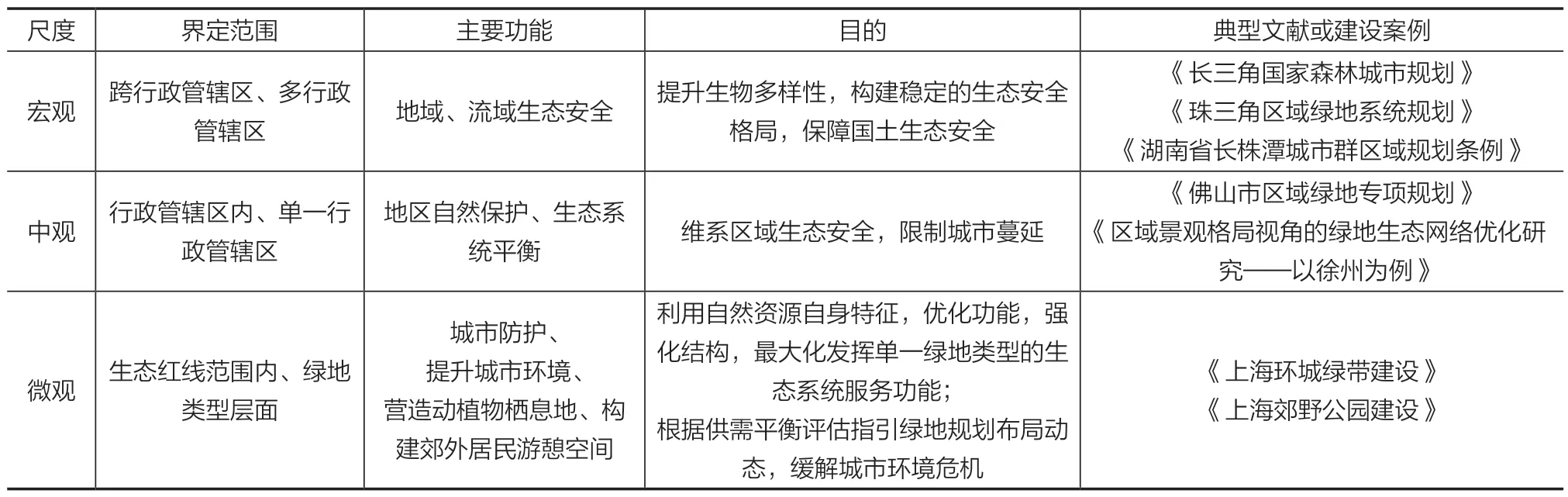

在歐美國家相關概念與規劃實踐的引導下,我國區域綠地逐漸得到重視,從早期場地單一功能的保護與建設逐漸走向多尺度、多目標、定量化的區域一體發展方向。城市建設用地之外的區域綠地資源豐富、生態功能強大,具有深厚的發展潛力,目前在生態學、地理學、風景園林學等多學科領域逐漸開展關于宏觀、中觀、微觀三個尺度的區域綠地的規劃研究,極大豐富了區域綠地的建設內容,逐步形成區域生態安全格局管控下的多尺度、多功能復合的區域綠地規劃理念[51]。由于研究領域不同、時空尺度差異較大,相應的區域綠地概念涵蓋內容也比較模糊,本文對我國目前在宏觀、中觀、微觀的三個尺度區域綠地規劃與建設進行了探索(表3)。

目前,我國在宏觀層面的區域綠地規劃建設相關領域已經有不少的研究與規劃案例[52]。近年來,北京、上海、廣州等城市在城市建設用地受限的基礎上,開展城市之外的區域綠地規劃與建設工作,即控制城市的無序蔓延,也為這些區域的生物多樣性保護、城市形象提升、游憩空間增加提供了重要的發展空間。很多區域綠地作為重要生態資源納入區域發展規劃,如《長三角國家森林城市規劃》《珠三角綠道網絡規劃》《湖南省長株潭城市群區域規劃條例》等,這些規劃區域發展及生態保護均具有很強的影響力,是區域綠地在宏觀層面的重要體現。

在中觀尺度,區域綠地包含城市外的所有綠地資源,通常以郊野公園、環城綠帶、自然保護區、防護林、森林公園、濕地公園等作為重要的功能形態,構建市域范圍內的生態網絡、綠道網絡、綠地系統等相關規劃。可以增加居民游憩空間,維持生態系統服務功能,為城市經濟發展、居民日益增長的生活需求做出切實保障。

微觀尺度的區域綠地是指行政管轄范圍內建設用地之外的綠地,保護城市外的綠地資源具有很大的作用,對于保障城鄉生態和景觀格局完整、居民游憩、設施安全與防護隔離等具有重要作用的各類綠地資源,保障人們生活功能需求。例如,1979 年國務院為改善生態環境建設的“三北”防護林體系工程[53];1980 年合肥最早通過改造廢棄的城垣建設環城馬路,在路邊綠地植樹造林,逐漸形成了環狀結構的環城公園;1995 年上海啟動建設寬度至少500 米、環繞上海中心城區的大型環城綠帶系統[53,54],另外結合現狀格局特征,郊區也建設了大量的郊野公園,既保護了生態環境,又增加了游憩空間[55]。

2.3 國內外區域綠地研究總結

國外經過長期大量地建設具有區域綠地類型特征的生態用地,覆蓋內容廣泛,涉及生產、城市防護、自然生態保護、居民游憩等諸多方面[56],逐漸從中微觀尺度發展到跨行政管轄區的宏觀尺度,再到側重于研究多尺度區域綠地生態資源的復合效能的顯現與積極的保護,較好地揭示了綠地資源空間結構與功能的耦合協調機制。但是,目前尚未形成一套獨立的區域綠地保護與規劃體系,具有區域綠地類型特征的綠地類型均融合在相關概念中,如中微觀層面的綠色空間、國家公園、自然保護區;再到運用相關理念將這些具有中微觀區域綠地進行串聯形成宏觀層面網絡體系,如綠色基礎設施、綠帶、綠道、生態網絡等概念中[57];如泛歐洲生態網絡規劃將城市內外范圍所有需保護的半自然、自然的生物棲息地、物種及景觀進行連通性整合,其中區域綠地類型特征的生態用地是該生態網絡系統中的重要組分;而北美洲則利用“綠道網絡”,將尚未開發的自然保護區、國家公園、自然遺產等具有區域綠地類型特征的生態用地進行串聯,從而保護了這些區域綠地內的生態資源及其構建的生態環境系統。相比較而言,我國區域綠地概念提出較晚,處于初期階段,但風景名勝區、濕地公園、防護林的建設等均具備區域綠地的雛形。另外,大量宏觀層面區域安全格局的構建研究均為我國區域綠地一體化研究奠定了堅實的基礎,不僅提升了區域綠地的內涵,加強了區域綠地管理體系的建設,還充分發揮了區域綠地對城鄉一體化的區域生態安全保障作用[58,59]。

表3 國內不同尺度區域綠地的功能與目的

3 我國區域綠地深層次發展趨勢研究

區域綠地形成脈絡表明:隨著社會經濟的高水平發展,生態環境質量也越來越受到人們的關注,從早期的游憩單一功能發展到后期的保育、防護等復合功能,空間形態也從微觀場地逐漸發展到宏觀區域尺度,最后充分研究綠色生態資源的復合效能,充分考慮空間形態與功能的耦合協調性。目前我國從早期的城市擴張發展到區域一體化,區域綠地作為區域一體化發展的重要內容逐漸進入管理者、實踐者的視野,將區域綠地納入區域一體化范圍研究,將面臨如何協調區域綠地自身資源的保護與利用的矛盾,如何協調城市用地的擴張與區域綠地資源保護之間的矛盾,如何充分發揮區域綠地資源綜合效益、最終實現區域生態環境可持續發展。這些需要引起決策者及規劃實踐者的關注。由此,本文嘗試從以下三個方面探討我國區域綠地深層發展趨勢。

3.1 依據區域綠地類型劃分保護的優先級,建立完善的保護政策

區域綠地作為研究熱點,已經成為促進公園城市理念的發展、滿足城鄉居民對美好生活的追求、提升區域生態環境質量的重要途徑。然而在城市經濟高速發展的背景下,存在資源保護與社會經濟發展相互競爭的土地資源矛盾。因此將區域綠地劃分為不同優先等級來協調資源保護與經濟發展之間的矛盾是非常必要的,根據城市性質及發展需求來決定區域發展規劃目標,明確區域綠地類型及分類等級,更好地保護區域生態資源。

依據新區域綠地四中類典型功能特征的用地,按照資源保護優先等級劃分,針對不同的生態功能區以不同的配置、保護及管控措施。例如,對于保護優先性非常高的生態保育區綠地應該進行嚴格的保護,防止人類休憩活動的干擾,保證其生態系統的平衡,促進生物多樣性的提升,維系生態安全格局的穩定。對于保護優先性中等的區域綠地,可以適當考慮城市居民的使用,如風景游憩綠地可以兼顧生態保育與居民游憩活動。對于保護優先性較低的區域綠地,可以作為城市發展的彈性空間,在保證整體區域生態安全格局穩定的前提下,提升綠色空間數量與質量,如生產綠地、區域設施防護綠地可以進行人為的干擾來提升綠地植被覆蓋度、三維綠量及增加物種多樣性等。

此外,根據區域綠地劃定的等級建立完善的區域綠地保護政策、法規和標準體系,加強對區域綠地的保護管理,為區域綠地保護體系提供法律依據,避免由于法律缺失而造成區域綠地的生態環境退化。

3.2 深化研究空間形態與功能的耦合協調機制,更好地促進區域綠地最優效能發揮

大量的研究者通過“斑塊—廊道—基質”原理構建區域生態安全格局,作為斑塊或廊道的區域綠地是區域綠地生態網絡系統建立的核心,是生態安全格局的重要組成部分,為提供優質的自然資源與生態系統服務,發揮了巨大的綜合效益。但由于區域綠地的分布不均衡性,區域綠地的區位、資源類型、規模與城市的距離遠近等產生了不同的生態服務效能。不同類型區域綠地的核心生態效益也不一致,將區域綠地置于完整的生態過程之中,才能更好地提升區域綠地的最優生態效益。通常生態功能的發揮需要合理的生態空間結構支撐,兩者相互支撐、互為影響,需要朝結構性、功能性連通階段發展,逐漸達到結構與功能的耦合[60],因此,區域綠地研究不能再以單純的功能劃分和規劃布局為主導研究,應深入研究區域綠地的空間分布與最優效能之間的相互耦合規律及空間關聯性,充分發揮不同用地形態下的區域綠地的最優效能,并以此為依據調整不同類型的區域綠地的土地利用方式,更好地協調生態環境保護與可持續性發展[61],使生態資源保護與資源開發利用形成良性循環。因此,區域綠地結構與功能的耦合是今后區域綠地研究的重點。

3.3 統籌多類型的區域綠地,維系區域一體化可持續發展

我國區域一體化發展為區域綠地的建設提出了挑戰與機遇,區域綠地屬于區域一體化發展的重要組成部分,既是城市建設用地擴張的控制界限,又能保障城鄉良好發展的生態基礎,還能帶動區域經濟的發展。不同區域綠地的類型具有不同的生態服務功能,如具有很強生態保育功能的風景游憩區與生態保育區,外圍需要設置緩沖區,才能布局相關城鄉建設用地,城鄉建設用地在規劃初始階段不僅需要考慮區域綠地的類型與保護等級,更需要從整體生態安全格局視角考慮設置足夠的生態緩沖區,以減少對區域綠地生態功能與文化價值的干擾;而區域設施防護綠地與生產用地,生態保護價值相對低,可以人為調節空間形態,靈活布置,充分發揮區域綠地在生態格局中的增長效益特征。可見,通過對各類型區域綠地統籌考慮、合理布局,在維持區域生態系統穩定基礎上布局、管控城鄉建設用地,可以有效地減少對區域內良好綠地生態資源的破壞,提高區域生態安全格局的穩定性。因此,在各類型的區域綠地保護框架指導下,統籌謀劃各類型的區域綠地,充分發揮各類型區域綠地的綜合效益,更好地維系區域一體化的可持續發展。

4 結論與展望

區域綠地是穩定生態安全格局、控制城市無序增長、激發區域活力、引導區域一體化發展的有效途徑,也是今后區域綠地研究的總體目標。我國區域綠地概念提出時間較晚,研究尚處于起步階段,依據區域綠地類型劃定保護的優先級,構建完善的保護策略;立足于空間與功能耦合協調機制,統籌多類型區域綠地發揮最優效能,是今后區域綠地深層發展研究的重要目標。